朋友圈“晒”出风波:当“人淡如菊”的想象撞上“烟火气”的现实

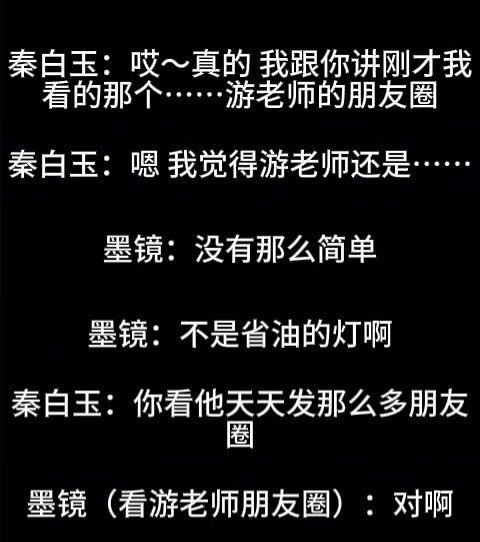

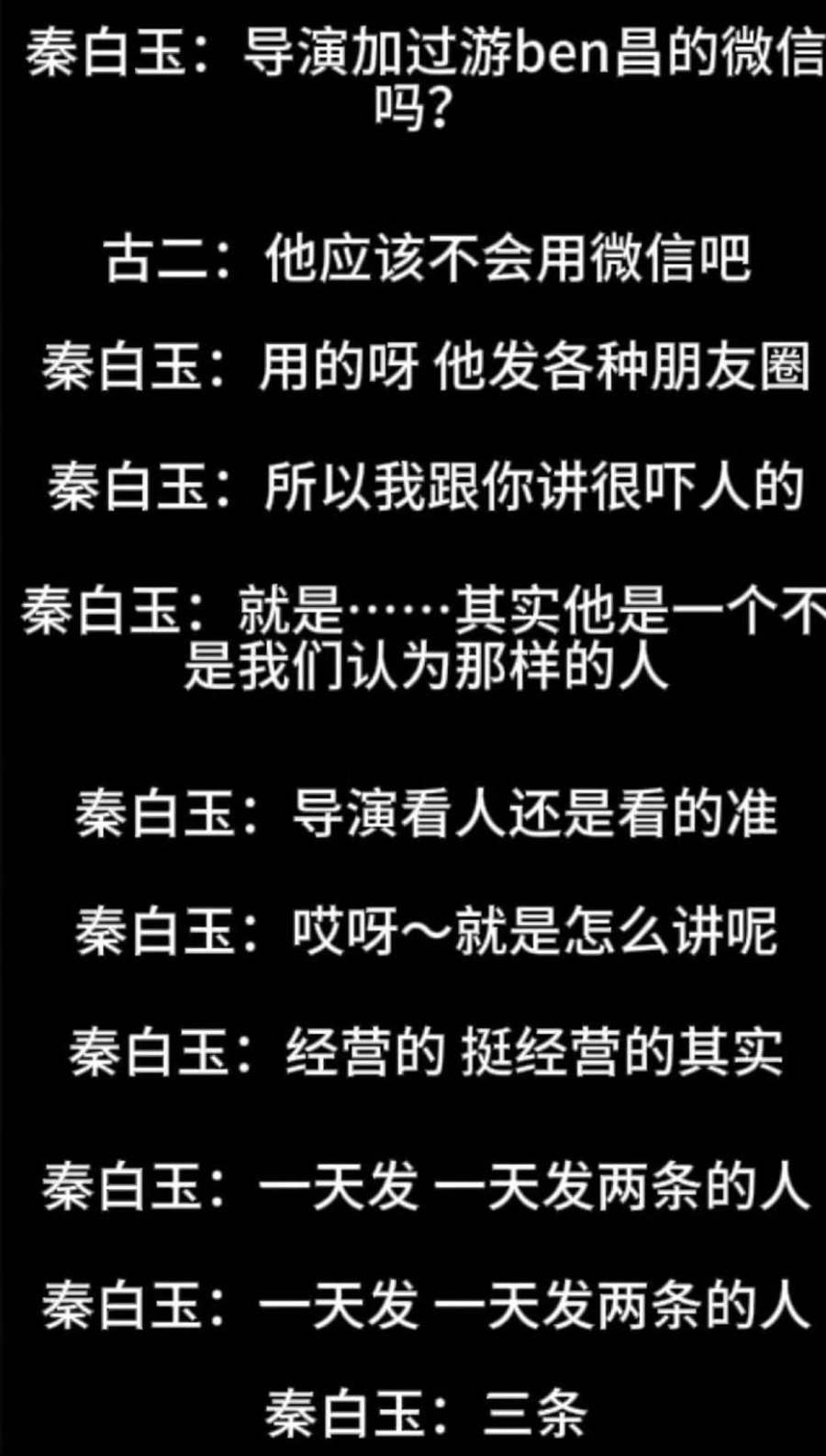

闻览焦点:近日,一则关于知名导演王家卫的网友爆料在网络上引发热议。爆料称,王家卫与编剧秦雯在背后议论老艺术家游本昌,仅因其“一天发三条朋友圈”,便被评价为“不是省油的灯”;同时,导演张一白因其网络电影点击率过亿发朋友圈庆贺,也遭到王家卫“我朋友拍电影点击8.8亿”的对比式“打压”。

这则爆料的真实性有待考证,毕竟网络传言真假难辨,且私人聊天记录的曝光本身也涉及道德争议。然而,风波之所以能迅速发酵,恰恰因为它精准地戳中了一个公众长期津津乐道的话题:在聚光灯之外,那些被我们赋予了“人淡如菊”想象的文艺工作者,其真实的性情与人际交往究竟是怎样的?

首先,这则爆料打破了公众对艺术家人设的“刻板印象”。游本昌老师因饰演“济公”一角成为几代人的经典记忆,晚年又凭借《繁花》中的“爷叔”再度翻红,其德高望重的艺术家形象深入人心。在公众的想象中,他或许就该是超然物外、恬淡寡言的。然而,“一天发三条朋友圈”的细节,却描绘出一个热爱生活、乐于分享、紧跟时代的活泼老人形象。这非但不应被诟病,反而显得真实、可爱且充满生命力。王家卫导演若真因此给出“不是省油的灯”的评价,则反映了一种精英式的审视——似乎真正的艺术家必须深居简出、惜字如金,任何积极的自我表达都被视为一种“表演”或“不安分”。

其次,爆料中关于张一白的部分,则牵扯出文人相轻与圈子文化中微妙的“比较心”与“面子观”。张一白分享作品成功的喜悦,是人之常情。而王家卫搬出“朋友8.8亿”的数据,无论其本意是玩笑还是调侃,在旁人听来都像是一种居高临下的“降维打击”。这仿佛是一场无形的“朋友圈军备竞赛”,揭示了即便在功成名就的导演圈层,也存在用数据、奖项和资源进行身份确认与排序的潜规则。

我们不妨冷静思考,这场风波的根源,或许在于“朋友圈”这个半公共半私人场域的属性错位。对于发布者而言,那是记录生活、分享心情的“自留地”;但对于观察者,尤其是同为公众人物的“好友”而言,那又是一个可供评判、解读甚至腹诽的“橱窗”。当艺术家卸下舞台妆束,在社交媒体上展露其“烟火气”的一面时,他们与普通人一样,会炫耀、会吐槽、会频繁刷存在感。而这,与大众以及他们圈内同行对其“神秘、高冷、深刻”的预期,产生了巨大的落差。

归根结底,游本昌的朋友圈是他的自由,张一白的庆贺是他的权利,而王家卫私下如何评价,也属个人看法。这则爆料的价值,不在于评判谁对谁错,而在于它让我们看到:艺术家首先是一个个鲜活、复杂,甚至有着小小虚荣与比较心的“人”。我们不必将他们神化,更无需因他们不符合某种理想化的想象而感到失望。与其纠结于私下的“蛐蛐”孰是孰非,不如将目光更多地投向他们的作品。毕竟,无论是游本昌的经典角色,王家卫的独特影调,还是张一白的商业成就,才是他们留给这个世界最值得被讨论的东西。