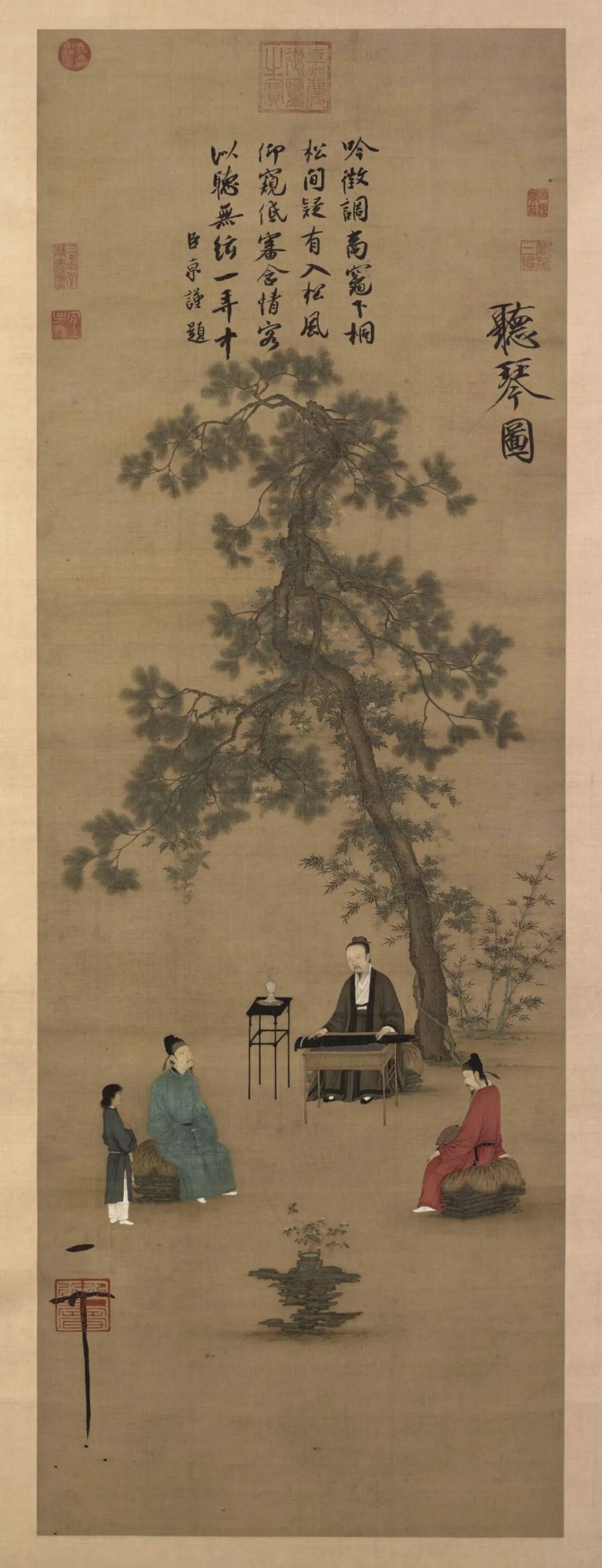

宋徽宗《听琴图》:一幅画里藏着宋代最温柔的审美秩序

听琴图中“静”与“雅”

你有没有想过,一幅没有声音的画,能把琴声听得清清楚楚?今天要讲的这幅《听琴图》,就是这样一件 “会发声” 的宝贝。它藏着北宋宫廷最雅致的生活,也装着中国人刻在骨子里的 “静” 与 “雅”,可它到底好在哪?其实看这类画,不用先急着抠技法,不如先让自己慢下来 —— 就像推开一扇千年的木门,轻轻走进画里的那个清晨。

北宋_赵佶_听琴图

入画:一松一琴一炉香之 “静”

你看,清晨的光线刚好,不亮不暗,刚好能把画卷上的细节照得通透。画卷在案上徐徐展开时,最先撞进眼里的,是一棵从画面上方垂下来的老松。松针层层叠叠,密得像一把撑开的绿伞,把头顶的天空都遮得只剩几缕缝隙,可偏又留着透气的空,不闷不压抑。

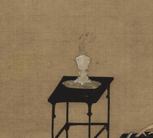

松树底下,一张几案摆得端正,案上的主人公正端坐抚琴。你看他的发髻,梳得整整齐齐,一根碎发都没有;衣纹线条清清楚楚,像被细心熨过,没有一丝褶皱。最妙的是他的手 —— 就停在琴弦上那一瞬间,不弹也不按,像在等一个最合适的节拍,连指尖的力道都看得见。琴案旁还放着一张小几,几上的香炉里,烟丝正一圈圈盘绕着往上飘,细细的、软软的,像为即将响起的琴声,搭了一条看不见的通道,要把声音往云里送。

再看周围的人:左边站着个穿蓝衫的童子,双手抱在身前,眼神直勾勾盯着琴弦,连眼皮都不眨,好像生怕错过手指碰弦的那一刻;右边和前方,各有一位穿官服的听者,一个仰着脸、笼着袖子,下巴微微抬着,像是要接住飘上来的音;另一个低着头、手里捏着把扇子,指尖轻轻抵着扇面,仿佛在跟着心里的调子打节拍。三个人神态完全不一样,可身上的 “静” 是一样的 —— 连呼吸都像放轻了,怕扰了琴。

画面的地面几乎没什么装饰,干干净净的,只在近处放了一块玲珑石,石上还缀着几株小芽。就这么一块石头,却把整个画面的 “空” 给撑住了 —— 你的视线会从人物身上移到石头上,再从石头飘到空白的地面,又绕回松枝和香烟上,兜兜转转,却一点都不觉得空,反而觉得心里特别敞亮。

赏技:克制笔触里的宋代审美密码

很多人说这幅画是宋徽宗赵佶画的,你看画里人物的仪态,确实透着北宋宫廷的审美:姿势端端正正,不歪不斜;面容秀润,没有一点戾气;衣纹线条干净又有力,细短却不琐碎,像用最细的针,一针一针缝出来的,透着股克制的精致。背景里的松和竹也有意思,松是厚的、重的,竹是细的、轻的,一刚一柔,刚好把清凉和坚贞的气息都裹在里面。

再看那些器物:几案的角是方的,方得规整;琴足的形是弯的,弯得圆润;香炉的耳是小的,小得精巧;连古石上的植株,都画得有骨有节,却没有一点匠气 —— 不是为了画而画,是为了 “气” 而画。颜色也不浓烈,青是淡青,红是浅红,蓝是柔蓝,可层层罩染下来,物件就显得沉着又厚实,像酿了多年的酒,淡却有滋味。、

最绝的是它的构图,简单却满是节奏:上半部分松枝密,下半部分地面疏,是 “上密下疏”;左边有童子站着,是 “实” 的,右边听者旁边留着空,是 “虚” 的,又藏着 “左实右虚”。就这么一密一疏、一实一虚,松冠刚好压住空旷的地面,把你的注意力稳稳地拉回到一桌一琴、一炉一香上 —— 不想看别的,就想在这一方小天地里待着。

品意:画里藏着 “听” 的哲学

可这幅画最耐人寻味的,是它的 “无声之声”。画里没有画流水,没有画风声,连琴弦都没画在震动,可你就是能 “听” 到琴声。那位仰面的听者,脖子微微仰着,眼睛半眯着,像是在追着高处飘来的音线;低首的听者,头垂着,目光落在琴弦上,好像在守着指下刚弹完的那个音;童子直勾勾的眼神更有意思,他在看什么?看的是手指触弦的瞬间 —— 那是音乐开始的地方啊。

你再想想,画外还有什么?松风肯定在吹,竹影肯定在摇,香烟飘着,也在跟着 “唱”。整幅画就把 “听” 的经验,完完全全变成了 “看” 的经验 —— 你看到人物的姿态,心里就自动补上了旋律;看到香烟飘得慢,就知道琴声是缓的;看到听者的神情定,就知道曲调是静的。所以啊,画面的静默,才是最好的乐谱,每个观者都能在沉默里,听见属于自己的余音。

从画史的角度看,这幅《听琴图》其实藏着北宋宫廷对 “雅集” 的想象。听琴、焚香、清谈、观石,这些不是随便凑的场景,是当时精英生活的符号,背后连着 “修身” 和 “品评” 的老传统。你看画里没有繁华的宴饮,没有金碧辉煌的殿宇,甚至连多余的器物都没有,只把注意力放在人和琴、人和自然的气息交换上 —— 主人公弹琴,听者听琴,松竹香石陪着,没有谁抢谁的风头,一切都刚刚好。

悟理: “专注” 与 “秩序” 的答案

关于这幅画的作者,一直有个小争议。最早有人凭着画上的题名和画押,说这是宋徽宗赵佶亲笔;后来学者们更谨慎了,说可能是宣和画院的画家画的,画的是徽宗在宫里抚琴的样子。可不管是哪种说法,画里的 “主角” 都绕不开这位皇帝 —— 他懂琴道、爱书画,建画院、搜古器,把北宋艺术推到高峰,而画里的他,没有皇权的张扬,只有对琴的专注,像个普通的爱琴人。

其实,这幅《听琴图》也可以看作一则关于 “专注” 的寓言。画里的皇帝放下朝政,朝士放下礼仪,童子放下嬉闹,所有人都围着琴声转,权力、身份都暂时退后。画家太懂这个道理了,所以不用画复杂故事,只要把 “注意力” 画清楚,一切就成立了 —— 这是一种被信任的秩序:每个人都知道该用什么姿态,对待正在发生的美好。

今天我们再看这幅《听琴图》,看到的不只是一幅古画,更是一套温柔的生活方案:它教我们在有限空间里留呼吸,在淡色里藏层次,在静默里感声音。真正的高贵从不是奢华堆砌,而是把每样东西摆在恰当处。就像收起画卷时,心里还留着那缕余音,千年前的 “静” 与 “雅”,悄悄接住了今天我们的烦与躁 —— 原来对美好的追求,从来都没变过。