“酒店+公寓”的双品牌,真能做到“长短租”通吃么?

近日,雅阁酒店集团在广东河源连平县签约雅阁酒店+澳斯特公寓”项目。这一双品牌组合,瞄准商务与长住需求。

同一物业内,既提供更舒适的酒店服务,又能拥有更符合生活方式的旅居氛围——无形间,这在倒逼酒店行业持续产品创新。

《酒管财经》注意到,从万豪到岭南,再到雅阁等,“酒店+公寓”的双品牌之风越刮越凶。

这也让行业思考:

当酒店竞争迈入存量博弈的白热化阶段,公寓市场随着多元消费需求日趋成熟,“酒店+公寓” 双品牌模式,能否真的做到“长短租”通吃?

当酒店行业进入“大乱炖”

今年10月,雅阁酒店集团宣布以双品牌模式正式签约广东河源连平县,瞄准粤港澳大湾区外溢的商务与长住需求。

据了解,该项目是“雅阁酒店+澳斯特公寓”双品牌,约有126间酒店客房及54套服务式公寓。

其中,雅阁酒店定位高端商务,配套会议、宴会、餐饮及娱乐设施;澳斯特公寓主打简约长住,面向企业高管与旅居家庭。

雅阁酒店集团表示,双品牌可共享客流与配套,提升资产收益,该模式已在浙江温岭、清远等地复制。

其实,雅阁酒店集团的双品牌模式并非孤例。

万豪在厦门、苏州等地打造“丽思卡尔顿酒店+万豪行政公寓”组合,共享25米恒温泳池、宴会厅等设施;

岭南的“岭南东方酒店+岭居创享公寓”组合,酒店以岭南园林设计与粤式餐饮为特色,公寓则配备共享厨房、岭阅图书馆等社交空间;

“深圳瑞吉酒店+瑞湾府行政公馆”组合,华侨城与万豪合作开发的超高层综合体,住户可享受酒店泳池、餐饮等配套,同时拥有独立出入动线,兼顾私密性与高端服务。

那为什么酒店集团会从单兵作战改为抱团合作?为什么双品牌酒店会越开越多?

一方面,酒店正面临供大于求的存量竞争;另一方面还要积极探索新增量。

因此,无论是国际酒店集团还是国内酒店集团,都需迅速找到一片热土去拓展市场。

而商务客群、家庭游客、年轻旅行者的消费需求分化,传统酒店很难覆盖更多人群、满足用户的多元化需求。

与此同时,有数据表示,2024年中国酒店式公寓新增套数将增长至35.5万套,租金规模将增长至2079.8亿元。未来,中国酒店式公寓市场将继续保持高速增长。

显然,“酒店+公寓”的双品牌战略更容易形成协同效应,也可提高相应品牌的曝光度及市场占用率,无疑被酒店行业视作占据市场的利器。

目前,市面上常见的的双品牌组合模式有:

“酒店+公寓”的混搭;

“高低配”的酒店品牌搭配;

而在具体实践路径中,国际品牌和本土品牌的混搭同样较为常见。

实际上,不论是“酒店+酒店”,还是“酒店+公寓”的组合,其背后原因无非就是迎合消费者多样化住宿需求、降低开发和运营成本。

值得一提的是,随着市场化细分和竞争加剧,未来或有更多超越双酒店品牌之外的产品集群涌现,酒店业真正进到了“大乱炖”时代。

酒店+公寓,好处在哪

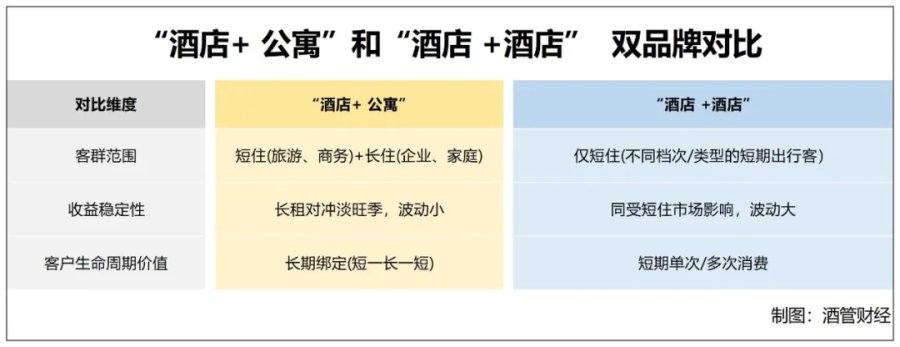

同为双品牌组合,为何“酒店+公寓”的形式在这两年也逐渐多了起来?相比“酒店+酒店”的同业态细分,其又有何优势?

简单来说,“酒店+酒店” 是在同一池子里分蛋糕,而 “酒店+公寓” 是同时挖两个池子的水。

前者可以优化短住市场的收益,后者则能开拓长住市场的新需求。

另外,“酒店+公寓” 通过业态互补解决了 “酒店+酒店”无法突破的3大痛点:

首先,从淡旺季角度来看,“酒店+公寓”组合模式不是把鸡蛋放在一个篮子里,而是在客源上实现互补。

“酒店+酒店”是一个业态内的细分,会同步受淡旺季、政策、突发事件等影响,收益波动较大。

就像旅游城市中“高端酒店+经济型酒店”的组合模式,在旺季时二者都满房,淡季时则会一起闲置。

而“酒店+公寓”的组合模式中,公寓作为长租业态,能提供固定现金流,在一定程度上可以对冲酒店的短期波动。

其次,从客群单一角度来看,“酒店+公寓”组合模式实现了全周期覆盖。

“酒店+酒店”模式的互补,仍局限于1-7天的短期住宿;而“酒店+公寓”则能覆盖、触达更广泛的客群。

比如万豪的“丽思卡尔顿+万怡”,二者都服务商务差旅客,只是消费档次不同,客群范围被锁定在短期出行;而“酒店+公寓”的组合模式,既能承接旅游、商务短租客,又能服务企业外派员工、创业者等长住客,客群覆盖范围是前者的 2-3 倍。

最后,从坪效角度来看,“酒店+公寓”组合模式中,淡季酒店空房时,公寓的长租客已锁定房间(如企业签约整层给员工),空间利用率始终保持 80% 以上。

总之,“酒店+公寓”战略的本质是 1+1>2。既解决了单一酒店淡旺季波动大、客群范围窄的痛点,又能通过客户转化与资产高效利用,提升长期收益。

“酒店+公寓”能否成为“新标配”?

尽管“酒店+公寓”双品牌战略在市场互补等方面优势明显,但在实际运营中也面临多重挑战,最大的难题是如何避免品牌之间的内部竞争,实现真正的互补?

一方面是管理复杂度增加,在服务标准与人员管理上都存在显著差异。

酒店的服务标准与公寓的服务逻辑存在差异。比如酒店24小时客房服务强调及时响应,而公寓会组织社区活动,则更注重个性化服务;

酒店员工具备高流动性、高强度服务能力,而公寓员工则更需要稳定性、维护客户粘性。

另一方面则是成本控制难度加大,初期投入与后期维护压力并存。

同一物业内实现“酒店+公寓”功能分区,需结构性改造,投入成本高昂;双品牌需平衡高毛利短租与稳收益长租,但实际操作中可能顾此失彼。

例如,某项目因酒店客房隔音差,长租客在社交媒体抱怨“居住体验像快捷酒店”,导致公寓在长租平台评分从 4.8 降至 3.5,续租率下降。

关键的一点则是品牌定位风险,高端与中端组合易引发价值稀释。

若酒店与公寓定位差异过大,如高端酒店+中端公寓,可能导致客群认知混乱。例如,某“高端公寓+中端酒店”项目中,部分商务客因公寓大堂与酒店共享,误认为公寓是酒店的 “附属产品”,愿意支付的租金比公寓低15%-20%。

“要避免同质化内卷。这一点,对于双品牌模式而言,尤其重要。”一位酒店行业分析师指出。

此外,双品牌在实际落地时,还需考虑市场需求波动、政策合规风险、运营效率损耗等多方面因素,若无法有效整合资源,双品牌可能沦为“酒店不酒店、公寓不公寓” 的四不像,反而放大单一业态的缺陷。

简而言之,“酒店+公寓”双品牌战略的劣势本质上是协同效应与差异化运营的矛盾。要化解这些风险,还需做到:

物理与管理双隔离:如分设独立大堂、独立运营团队,避免直接冲突;

政策前置合规:在项目规划阶段即咨询消防、税务等部门,确保证照齐全。

酒店集团的品牌战争正在升级。从单一品牌孤军奋战,到双品牌出击,再到长短租项目协同,酒店业寻找增长点的触角已伸向每一个细分市场。