成都市新都木兰会的前世今生

坐落在成都市新都区木兰山顶的木兰寺,据《木兰镇志》第307页记载:“木兰寺建于明神宗万历年间(1576年左右),由马、韩两姓倡议修建寺庙,新都父老群起响应。”实物证据一是清乾隆“皇恩”碑;二是清嘉庆“遵古维新”碑。清乾隆、嘉庆时期人,新都拔贡生高明远所撰写的《木兰寺开建十方丛林序》碑存今木兰寺,碑文上说:“吾邑南屏山有木兰古刹,创自囗(前)朝,沿及昭代。”

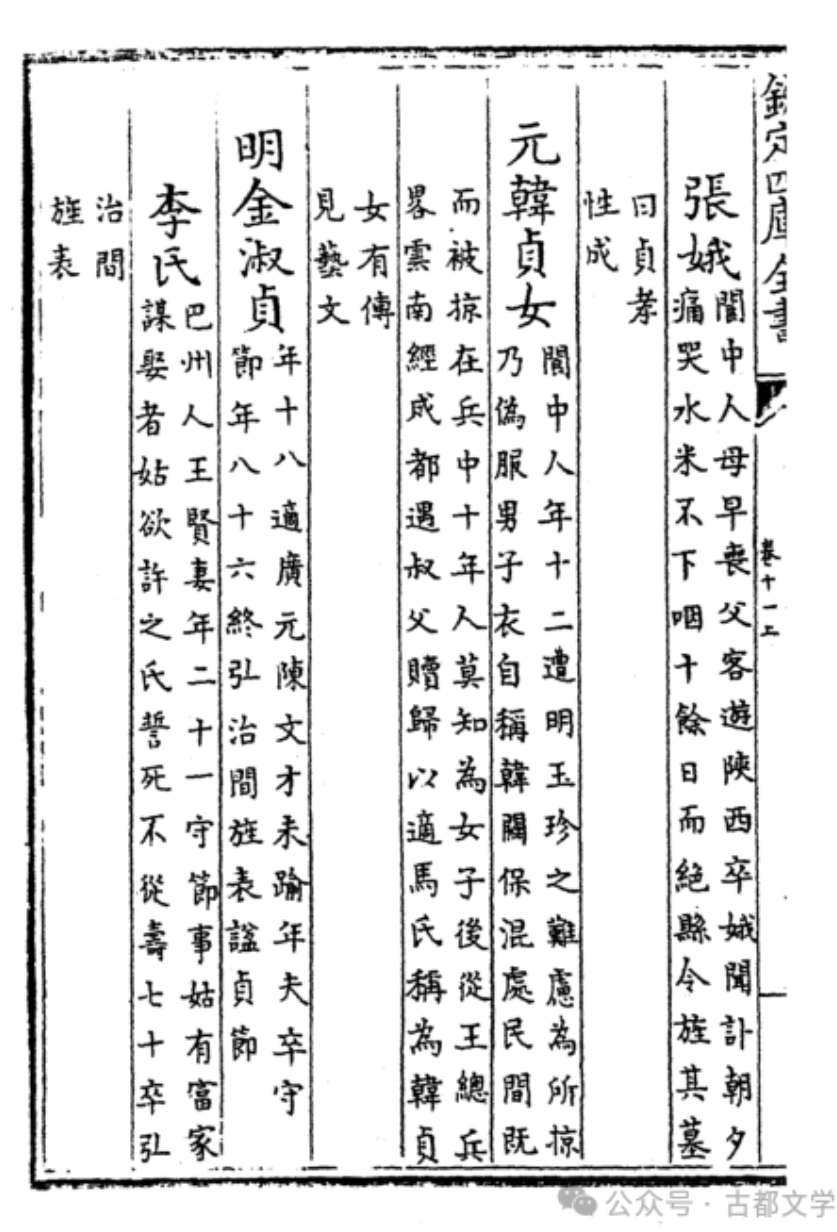

据木兰镇志(1983-2005)记载,木兰寺是为纪念元末女扮男装从军报国的巾帼英雄韩娥而建。关于韩娥,《明史》卷三百一《列女传一》、《明太祖实录》卷六十七“洪武四年秋七月壬戌”条、《四川通志》卷十一上《列女》等史书有载。《献园睿制集》卷十四载蜀献王朱椿《赐王祠部》、蜀成王朱让栩《长春竞辰稿余稿》卷三第四十九,都有诗歌提到韩娥。

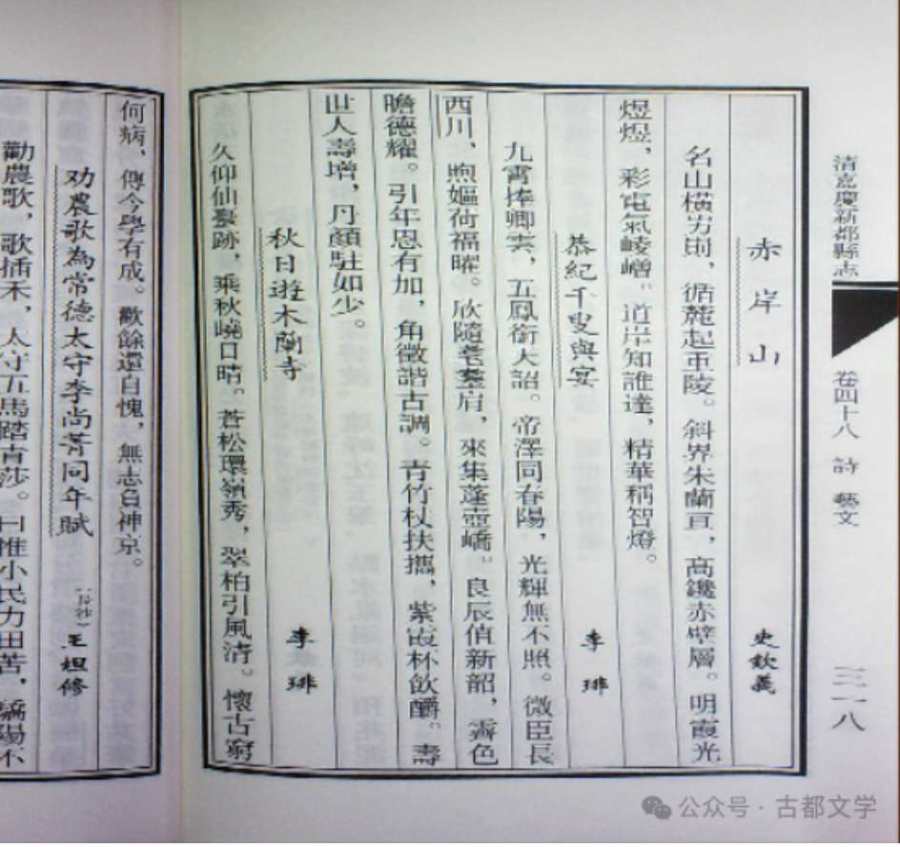

清乾隆三十三年(1768)举人、五品奉政大夫、新都龙门书院主讲李琲的《秋日游木兰寺》,是迄今为止发现的最早的一首以木兰寺为名写的古体诗。

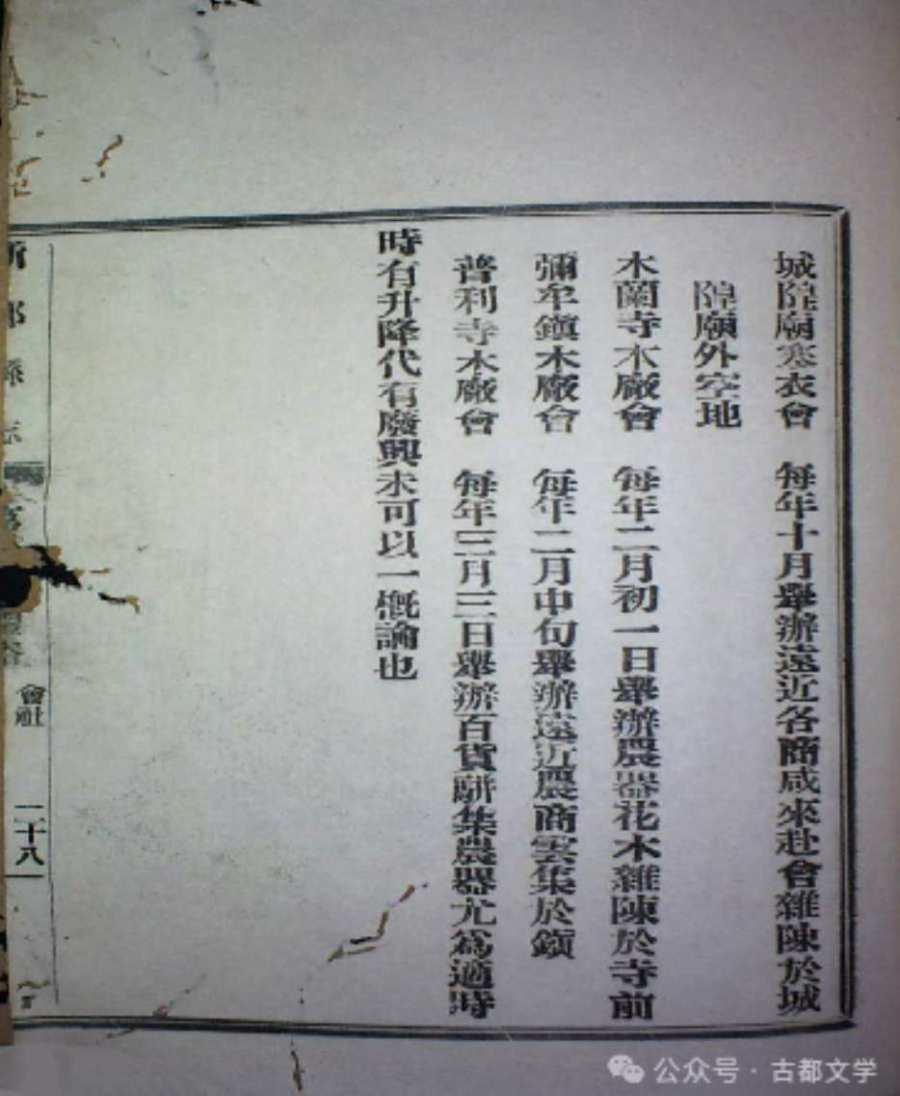

因木兰寺而形成的木兰庙会始于何地何时,据新都县志(1992年版)记载:“新都城南15里,赤岸山上的木兰寺集会始于清嘉庆二十四年春(1819),至今已历160余年,从未间断。”

关于木兰庙会的创办者,新都县志(1992年版)《新都县木兰乡志》(1983年版)、《新都区木兰镇志》(2011年版)都作了介绍,其中木兰镇志(1983-2005)记载最为清楚:清嘉庆二十四年(1819年)春,迁居当地的客家人严开泰、杨为龙等20人捐资发起木兰庙会。会期三天,此后年年如此,逐成惯例。

至于办会缘由及演变,新都县志(1992年版)记载:“木兰寺集会由清代人捐资发起,集友祝神设宴。初名文昌会,系祝文昌帝君诞辰,后几经演变为‘木会’,即种子交流会。”

《新都县木兰乡志》(1983年版)、《新都区木兰镇志》(2011年版),也做了大致相同的记载,所不同的是,会期费用由会首募集,会场设于木兰寺。主要为了纪念文昌帝君的诞辰。关于祭祀文昌帝君,道光《新都县志》有记载。

清康熙四十五年(1705年)时,山上仍有清泉,每岁不枯。乾隆年间,木兰殿侧那眼凿于明神宗万历年间的古井“通天井”仍然存在。今已枯,有遗迹存。

每年自发来赶会的四乡百姓都要到木兰寺为韩娥敬香,祈求人间正道太平;到通天井取水,祈福家人平安。

这时,那些有头脑的会首源于对中原木兰传说的认同,对蜀中木兰韩娥的敬仰与神化后的崇拜,认识到木兰寺人气旺盛,灵气充溢,正是开展手工业商品和农产品交易的极佳场所。

于是,他们将原先开办的文昌会改称为“木兰庙会”,并进行祭祀五谷神、种子交流、男女聚会联欢、客家风情、宗教文化、物资交流、旅游观光等民俗活动。

祭祀五谷神农大帝,道光《新都县志》记载:“先农坛在县东门外,雍正二年知县高尚志建。有瓦房三间,宫厅二间,坛门一座,周围墙垣一院。左传郊祀后稷以祈农事。雍正四年令各省督抚转行府州县衙,(于)每岁仲春亥日各率属官员耆老农夫恭祭先农之神,祭毕行耕耤礼。

后稷被尊为谷神也就是农神。祭祀五谷神,源于上古时期中国百姓于秋收时节尝新祭祖活动。《礼记·月令》载:“是月也,农乃登谷,天子尝新,先荐寝庙。”

朝廷都要督促各州县官员定期举办祭祀五谷农神的活动,作为木兰庙会,必须遵守政府法令,改祭祀文昌君为五谷神农大帝。

关于会期,新都县志(1992年版)记载:“属集会的二月初一的木兰乡木兰寺种子会。会期一般三天,最多的七八天。解放后,属物资交流的,有的时停时办,只有木兰寺种子会至今仍在举办。”

二月二民俗起源于三皇之首伏羲氏,这天,“皇娘送饭,御驾亲耕”。二月二“龙抬头”为“春耕节”,春社是中华民族春季岁时庆典之一。

关于木兰庙会活动的内容,可以追溯到先秦汉晋时期。孔子的《论语》,司马迁的《史记·秦始皇本纪》,都记载了春游习俗。苏东坡《和子由蚕市》、白居易《春游》、曹学佺《蜀中广记》、梅挚《踏青》、陈元靓《岁时广记》、李劼人《死水微澜》、范华银《蜀中木兰韩娥传奇》等诗文中都有描写。

民国18年《新都县志》记载:“木兰寺木厂会,每年二月初一日举办农器花木,杂陈于寺前。”

新都县志(1992年版)记载:民国时期,参与庙会的有籽种、木器、铁器、竹器、棕丝、百货、花草和树木等八大帮商人。

《新都区木兰镇志》(2011年版)记载:参与庙会的商家,在庙前大路两侧搭篷,摆摊设点,附近石板滩、泰兴场、门坎坡、三河场、龙潭寺等地的商家到此开饭馆、小食店、茶馆、旅店,加之演川戏、转糖人、卖风筝、放西湖镜的以及卖打药,气功表演,武术表演,吐火、徒手砍砖砸石等等杂耍赶来助兴,庙会十分热闹。

庙会交易中最有特色的是种子交易。

据新都县志(1992年版)记载:(木兰山上的种子),“有的农家不是拿来卖的,是专门摆放的,称为“寄窝”。传说只要在木兰寺山上摆一下,地瓜就长得格外大。”《新都区木兰镇志》(2011年版)也有相关记载。

关于“寄窝”,新都客家人早在原籍广东、福建时期就有窖藏种子的习惯。他们移民到了新都,受到新都历来对生命崇拜遗风的影响,认为将种子在庙前摆放,就可以达到育种、授粉的效果。这种独特的种子崇拜遗风,实则是老百姓对五谷神的一种祭祀仪式。

1949年后,木兰寺庙宇改建成木兰乡第二小学,木兰庙会仍然进行,但是取消了祭祀五谷神的仪式,参会人数在1万人左右。

20世纪50年代期间,取缔“会首”承办后,由以往的群众自由集会改为人民政府主办,其名称是“木兰寺物资交流会”,县属各商业部门及邻近木兰寺的供销社都参与盛会。禁止在庙前算命看相合八字等封建习俗,同时也将祭祀五谷神农大帝和种子寄窝仪式以及朝拜韩娥将军等许多健康的文化元素一齐砍掉了。

新都县志(1992年版)记载:解放后,县商业系统会同县粮食局、县二轻局先后于1956一一1958年,1962一1965年主办木兰寺物资交流会。陕西、贵州等省,重庆、内江、绵阳及附近市县的乡村农民也赶来争选种子。游乐项目中,文艺团体成为主角,主要表演歌舞,草根和原生态民间艺人绝迹。每年参会人数平均在1万人左右。

“文革”期间,“木兰寺物资交流会”被视为封建集会遭到取缔。市管会和公安、民兵驱逐赶会群众,但仍不能阻止数千群众进行种子寄窝,植根于民众生活及信仰的庙会习俗仍难彻底清除。

据《新都区木兰镇志》(2011年版)记载:“文化大革命”期间,视木兰庙会为封建集会,不许群众赶会。市管会的管理人员到处折称杆,没收称铊;公安民兵遍山轰人撵人,可是群众却从山上移到山下的黄牛店。后黄牛店也不许赶会,群众又从黄牛店移到离木兰山1公里左右的曾家幺店子,照样把种子摆在地上赶会。

1974年“农业学大寨”运动中,木兰寺大殿和房屋被全部拆毁,数千群众仍然自发前来木兰寺遗址上交易种子。

1980年恢复“木兰寺物资交流会”。据新都县志(1992年版)记载:1980年至1981年,由县商业系统会同县粮食局、县二轻局主办木兰寺物资交流会。成都市和新都县的种子公司也届时到会销售玉米、水稻、黄豆等优良品种。

这两届,慕名前来参加“木兰寺物资交流会”的群众和商家平均在2万人左右。没有组织游乐活动,也没有举行过种子祭祀仪式,仅仅是单纯的物资交流会。

此后,木兰乡政府每年都在木兰寺遗址上举办物资交流会。参会人数逐年增加,每届均在3万人左右。仍然没有恢复五谷神祭祀仪式,游乐项目中,主要表演歌舞,增加了打靶、套圈等现代项目。传统技艺方面,糖画艺术、花鸟艺术字等重新出现。现代技艺方面,使用胶卷进行野外实景照相逐渐兴旺起来。

1999年,新都镇正因寺撤除后,部分材料搬到木兰寺旧址。当年参加“木兰寺物资交流会”的群众和商家接近3万人。

2000年,木兰乡党委政府将木兰庙会作为旅游开发,发展经济的重要途径,并拟发《关于办好二月二木兰会的意见》,会名暂定为“二月二”木兰会,会期为二月初一至初三,突出种子会,以文化交流、土特产、生产资料交易为主。由木兰乡政府主办,木兰村承办,企业和能人志士协办。当年参会群众和商家在6万人以上,日交易额在20万元以上。文化交流主要是文艺团体的歌舞表演,以后年年如此。

2001年参会物资交流会的群众和商家在6万人以上,日交易额在20万元以上。9月,新都区重建木兰寺。

2002年,木兰镇建立后,区领导召开区级各部门和木兰镇“木兰山综合开发协调会”。镇政府制定了二月二木兰庙会保护规划,大力发展木兰文化及庙会创意产业和艺术创业产业链。设立了客家文化休闲区、种子交易区、农具花木交易区、风味名小吃餐饮区。

种子交易区中的各类农作物种籽的种类多达四五十种,几乎占了成都北郊农村一年内农作物播种面积的绝大部分。当年参会群众和商家在10万人左右,总交易额实现百万元。

2004年,木兰镇党委政府拟发《关于办好木兰“二月二”暨种子交易会的实施意见》,会期改为二月初一至初五,还制定了《木兰“二月二”暨种子交易会安全应急救援方案》和《交易活动方案》。当年参会群众和商家在15万人以上,总交易额在200万元以上。

2005年,镇党委政府又将会期修改为三天,交易会设4个功能区:客家文化休闲区、种子农具交易区、宗教佛事文化区、风味名小吃餐饮区。当年参会群众和商家在15万人以上,总交易额在200万元左右。客家文化休闲区也仅仅是单一的歌舞表演,或者棋牌娱乐。

2015年,木兰“二月二”暨种子交易会继续举行,参会群众和商家在近20万人,总交易额近三百万元。6月,蜀中花木兰文化品牌创建交流活动在新都区木兰镇开展,新都区和阆中市两地政协对蜀中花木兰研究现状作了介绍,两地木兰镇负责同志共同表示将全力支持蜀中花木兰文化品牌创建工作,双方统战部门提出了创建希望。11月6日,成都市新都区木兰镇与阆中市木兰镇在阆中市锦元张飞国际酒店结为友好乡镇。

2018年,木兰镇举行了1950年代以来首次“木兰二月二种子寄窝仪式”。地点在木兰社区广场,组织了龙灯队,腰鼓队、汉服队各20人, 五谷人员200人左右; 安排了主持人、司仪和祭祀仪程。祭祀开始前举行了龙灯,腰鼓、汉服表演;由主持人讲述木兰二月二种子寄窝的历史以及人们对美好生活的期盼。然后,由司仪念祭文,致告天地神祇、日月星辰、谷神大帝。礼成后开始转山,由龙灯队,腰鼓队、汉服队为前导,后面是双手持鲜花的祭祀人员,以及200名肩挑五谷的人,他们口里反复念着:五谷丰登共享受,万民世代齐相传。转山结束后,进行种子展示。

游艺活动方面,仍以文艺团体的歌舞表演为主;川剧戏班的戏各演各的,观众也是各招徕各的,一天几场,一连几天,场场爆满。群众先到寺庙焚香祈福,祭奠韩娥,然后到物资交易区去看看各类商品及五花八门的种子;之后看戏,再到小吃摊上吃碗酸辣粉,品尝一下兰州的拉面、新疆的羊肉串;接着自由踏青、赏花,使用手机或者数码相机进行实景拍照。

特别是出现了无人机拍照的新奇事。传统技艺方面,捏泥人、面人的,拉响簧、剪纸、倒糖人的,卖猪儿粑、糍粑、油果子、米花糖、鸡脚杆糖的,做棕刷、编竹器、扎扫把、修锁补锅的,当然还有变脸、吐火、搭棚唱戏的,曾一度隐伏于农耕文化遗风的种种手艺、玩意和小吃,此时又全都鲜活起来,汇集一堂。

农具和种子交易特别火爆,茄子秧、海椒秧、各类豆种,五谷种子,簸箕、扁担、箩筐、谷桶、锄柄、锄头、犁头、犁架、牛轭、晒席、风车等等,令人眼花缭乱。各类五金家电,服装布匹,生活用具、塑料盆盆,甚至摩托车、电瓶车也都汇集于此。来自各地的小吃摊子、捏面人倒糖饼的摊子、江湖郎中的膏药摊子、算名测八字的占卦摊子,打“莲花落”为人祈福的圈子,耍猴耍把戏的圈子,三流九教,熙熙攘攘,吆喝声,叫卖声,录音机里传出来的高分贝流行音乐声,响彻一片。在熙熙攘攘的人群中,那些拌着西游记中各类人物的演员特别醒目,招来不少青年男女与之合影。

这一届木兰二月二庙会引来了中央电视台等多家媒体,对这次盛会进行了报道。慕名而来赶会的游客和商家日均达到10万人,二月二当天来赶会的群众和商家超过了12万人。会期总交易额过千万元

2019年,木兰庙会已连续举办201届,本届参会的群众和商家人数在40万人以上,会期总交易额过800万元。

2019年12月区划调整后,木兰庙会由石板滩街道办事处主管。

2020至2022年因疫情影响停办木兰庙会。

2023年街道办决定恢复木兰庙会。附近区县及西南各省来参会商家及人赶会群众人数在40万人以上,会期总交易额接近800万元。

2024年8月,一首悠扬的旋律如春风般吹进了人们的心田,《盛邀木兰会》作为新都木兰会的主题曲横空出世。它以独特的魅力为新都木兰会增添了别样的光彩,迅速提升了木兰会的知名度。

时光流转至2025年,新都木兰会迎来了华丽升级,摇身一变成为“木兰音乐节”。活动现场热闹非凡,巴蜀笑星们的精彩表演引得观众笑声连连。更令人欣喜的是,他们对《盛邀木兰会》这首歌曲赞不绝口,公开表达了对其的喜爱。在众多因素的推动下,2025年新都木兰会的参与人数较往年大幅增加,约达百分之三十七。这一显著增长,足以证明《盛邀木兰会》在吸引人气方面发挥的巨大作用。

《盛邀木兰会》不仅在人气上助力木兰会,在文化融合方面也表现卓越。它旋律动人,意义深远,被百度地图收录为木兰寺的另一个地名标识。这一举措让主题曲与木兰山、木兰寺实现了更加高度的融合,仿佛将歌曲的每一个音符都镌刻在了这片充满故事的土地上。

如今,《盛邀木兰会》已然成为了新都木兰会的文化传承载体。它承载着木兰会的历史与文化,将这份独特的魅力传递给每一个人。同时,它也成为了新都区的一张闪亮的文化名片,吸引着更多人走进新都,感受木兰会的独特风情,领略新都深厚的文化底蕴。相信在《盛邀木兰会》的陪伴下,新都木兰会将在未来绽放出更加绚烂的光彩。