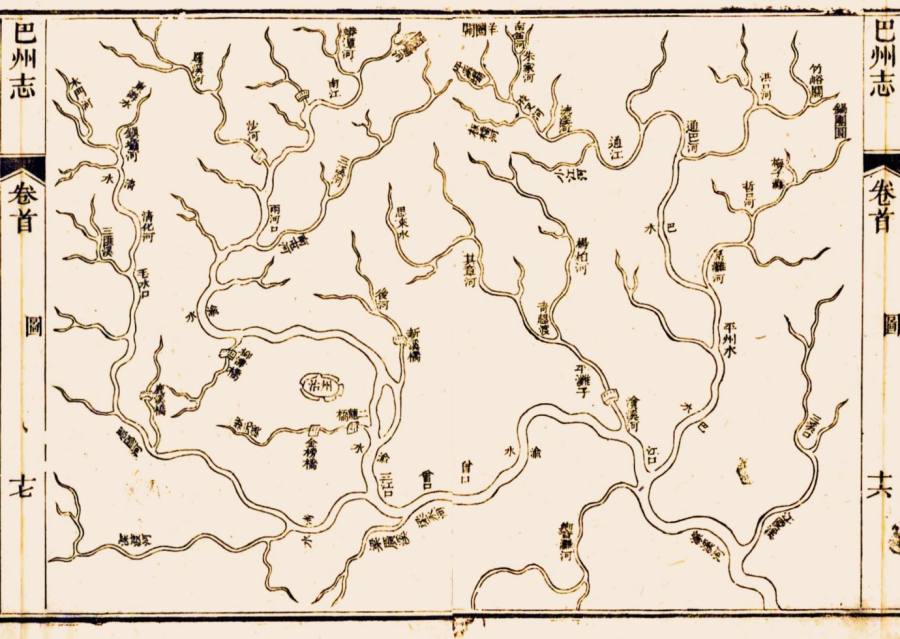

报告文学:读《嘉陵十卷》,触通南巴平的真实山河与滚烫信仰

在渝中区两路口文图大厦M层,上午十点的阳光透过窗户,温柔地洒在阿蛮老师递来的《嘉陵十卷》上。书页间还带着淡淡的油墨香,纸质温润厚实,仿佛捧着一捧沉淀了岁月的山河。接过书时,阿蛮老师那句“这是我用脚一步步丈量出来的文字”,让我对这部著作多了一份莫名的敬畏。翻开“赤色巴涪”篇,我没有急于速读,而是逐字逐句品读,那些带着实地探访温度的文字、具体到细节的记述,让通南巴平的山水、人物、历史都变得可触可感。读完后,心中不是模糊的感动,而是深入骨髓的信服与震撼——这不是虚构的史诗,而是被文字精准还原的、真实存在过的山河与信仰。

《嘉陵十卷》写南江,没有空泛的抒情,而是用大量可考证的细节、可感知的场景,让我仿佛跟着阿蛮老师的脚步,一步步走完了那段艰险却充满收获的寻源之路。书中对小巴山道路的描写,精准到让人仿佛身临其境:“小巴山紧邻光雾山风景区,目前尚未开发旅游,不通班车。乡村公路顺着关坝河向上进入小巴山,路陡且窄,还有多处危岩落石区,平时不允许车辆进入。我去寻找巴河源头,多亏县文联和关坝镇热心帮助,开车送我进山。玉泉村委会的李主任担任向导,领着不断向上爬升,一路介绍情况。”这样的细节让我瞬间想起自己曾走过的山区公路,那种谨慎与颠簸的真实感,一下拉近距离,让南江的山路不再是文字描述的抽象概念,而是能切身感受到的艰险。

下山时遇到的杂交猪崽,书中的描写同样充满生活气息:“关坝镇乡民的确实现了与野生动物的和平相处。我们下山时又遇到一群自由徜徉的小猪,无人看管。其中一只猪崽毛色与众不同,呈黄褐色。李主任说那也是只野猪,不过有一半家猪血统。乡民把母猪赶到山里林下散养,吸引野猪加入后,产出的杂交猪肉质好、脂肪少、滋味鲜美,售价比普通猪肉高很多。”这些具体的细节,让南江的生态之美不再是抽象的“原生态”,而是能看到、能想象到的真实场景。

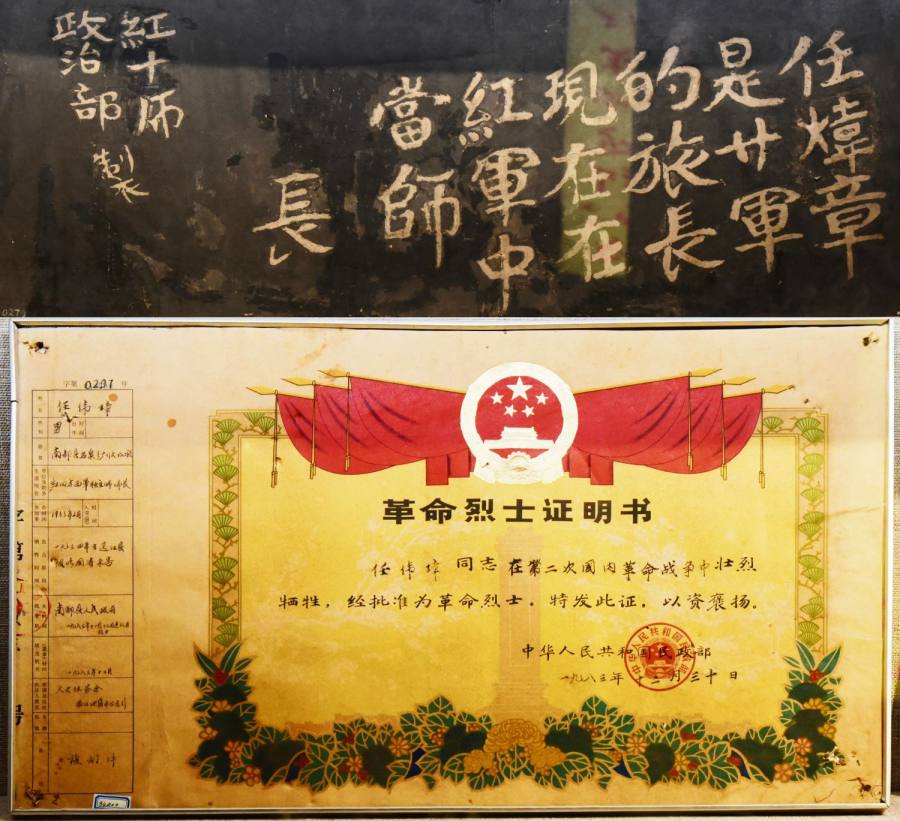

任炜璋的故事,书中更是以史料为基,细节为骨,让这位烈士的形象立体丰满。书中写他的出身:“任炜璋,四川南部县人,年轻时学过裁缝,当过兵,进过讲武堂。1932年8月,任炜璋根据中共四川省委指示,率部转移到南江县麦子坪,发动桃园起义,组建川北民众救国义勇军,“据山险行赤化。”写他的遭遇:“曾任川军杨森部二十军十八旅旅长,后被杨森削去兵权,调任渠县县长。”写他的抉择:“1932年12月,红四方面军入川,建立川陕革命根据地,亦称通南巴根据地。1933年1月19日,川北民众救国义勇军接受中国共产党领导,在南江县赶场溪高壁庵改编为红四方面军独立师,任炜璋任师长。”书中还详细记录了任炜璋参与的战役:“任炜璋独立师配合红73师,在陈昌浩、李先念指挥下参加了鹿角垭、巫山垭、解放南江城和晋子岭、马桑寨等系列作战行动,对国民党军田颂尧部予以沉重打击。”这些具体的战例,结合南江县博物馆的解说词“据山险行赤化”,让任炜璋的英勇与抉择更具说服力。而书中提到他的结局:“不幸的是,由于敌我形势错综复杂,任炜璋在川陕苏区肃反扩大化中被错误处决。后予以平反,追认烈士。尽管有诸多曲折艰难,独立师最终仍是红四方面军和巴山游击队的骨干力量,以顽强战斗和英勇牺牲,诠释了南江这方土地蜿蜒磅礴终为钟灵发祥之壤。”《嘉陵十卷》没有刻意回避历史的曲折,更显真实。

读到南江林下经济时,书中的描写充满了烟火气和真实的数据支撑。“关坝镇人大主席老何补充说,乡民除了在森林里养猪,还养蜂、采野生蘑菇、药材和生漆,近年全镇1800多户全部脱贫,林下经济贡献巨大。”这些具体的数字和案例,让红色土地的“新生”不再是口号,而是村民们实实在在的生活改善,这种真实的烟火气,让南江的山水与精神都变得更加可信、可亲。

书中对巴河源头汪瞎子沟的描写,更是精准到感官细节:“我们的寻找在接近小巴山顶的汪瞎子沟结束。数股清泉自林间深处流出,淌过长满青苔的石岩,发出窃窃私语般的声响,向下渐成一条小溪。李主任告知,此即巴河源头之水,其初始水源为林间石缝渗出,随雨旱季节变化,位置并不固定,也没有一个山洞之类地标。村里准备在此立碑标示“渠江源”,方便旅游者进山探源。”这些细节,让巴河源头不再是一个地理名词,而是一个能看到、能触摸、能聆听的真实地方。

二、读通江:每一个故事的细节,都藏着信仰的重量

通江的章节,是让我读得最动容也最信服的部分,因为阿蛮老师笔下的每一个红色故事,都有具体的细节支撑,没有夸大,没有渲染,却自带震撼人心的力量。写老龙洞的通江源头,书中的描写细致到让人仿佛亲身抵达:“与南江巴河一样,通江也是渠江三大支流之一,为渠江北源。通江长不及巴河,但对渠江水量贡献最大,因其本身即由两条河构成,分别为小通江、大通江。”

走到老龙洞时,书中这样刻画:“小通江源头在汉中市南郑区碑坝镇广家店村老龙洞村民组。老龙洞保持着渠江最具标志性意义的源头样貌,在米仓山深处,乡村公路尽头,之后是六七百米田埂路和一片青苔和浅沼。我是绾起裤腿,打着赤脚走进去的。因为尚未进行旅游开发,老龙洞至今保持着原生态样貌。弧形的洞口很低,进去后却是一个大厅似的空间,三面洞壁和头上洞顶渗落而成的水流,从各种荫生植物叶间穿过,流出洞口已然形成一条小河。河水异常清澈,每尝一口都是甘甜,令人顿生意外惊喜。原来我看到的这一股嘉陵江源头水,与古人最初看到的清流并无不同。脑海里便自然浮出李白那脍炙人口的诗句——‘古人今人若流水,共看明月皆如此。’”这样的感官细节描写,让我仿佛能感受到脚底的淤泥、洞中的潮湿、泉水的甘甜,“通江源头”不再是一个抽象的地理概念,而是真实可至、可感可知的地方。

老龙洞所在的“红军路”,书中也补充了具体的背景和细节:“老龙洞渠江源所在的米仓山,有一条蜿蜒盘旋的公路,上起南郑天池梁,下至通江潮水坝,有一个统一的路名——红军路。当地乡民说,这条路得名于上世纪30年代,那时还不是公路,而是一条窄窄的山道。如果不是路边标牌提示,很难想象当年曾有千军万马由此进入通南巴,开辟出一片红色天地。”这些细节,让“红军路”不再是一个简单的路名,而是承载着革命历史的真实印记。

通江的红色记忆,在书中以无数具体的人和事呈现。阿蛮老师详细记录了川陕省苏维埃政府主席熊国炳的一生,用大量细节串联起他的坎坷与坚守。写他的出身:“熊国炳(1893-1960),通江县熊家湾(今属万源县)人,因家贫过继人家,少年失学,曾为猎户,被称为“巴山勇士。”写他加入革命及贡献:“红军入川后,熊国炳被推选为乡苏维埃主席,因工作勤奋,积极支前,受到四方面军总指挥徐向前称赞。1933年2月加入中国共产党,当选为川陕省苏维埃政府主席,在政权建设、土地革命、发展生产方面政绩斐然。1934年,川陕苏区反击国民党军六路围攻,熊国炳走乡串户,组织群众向前线红军运送粮食、弹药,救治伤员,为万源保卫战获胜做出重大贡献。”

熊国炳的坎坷遭遇,书中的描写更是具体到让人心疼。写他的家庭悲剧:“1935年春,熊国炳随红四方面军撤离川陕苏区参加长征。之后不久,其尚未成年的两个儿子被还乡团杀害,妻子赵氏在逃亡途中饿毙。”写他长征中的艰险:“1936年10月,各路红军会宁会师后,四方面军部队组成西路军出征河西走廊,熊国炳任西路军军政委员会委员。年底,西路军兵败祁连山。1937年1月,熊国炳率西路军后勤总部和红九军余部组织临泽突围。部队在雪地里被马步芳骑兵队冲散,熊国炳单枪匹马冲出敌阵。战马中弹死去,熊国炳头部和脚受伤,趴卧雪窝难以动弹。至半夜,幸得两位战友寻来,生火将其下肢的结冰烤化,保住了伤腿。”

写他的被俘与逃脱:“在寻找部队途中,熊国炳与五名战士被马步芳骑兵俘获。敌方不认识熊国炳,见他穿着破烂,双脚冻坏,当作普通士兵关押,后被受雇于‘马家军’的裕固族看管放行。”写他的隐姓埋名:“熊国炳带伤西行,到酒泉屯升乡被当地百姓救治后送到酒泉城。熊国炳在一家醋坊做帮工并重新安家,得以躲过国民党的悬赏搜捕,但已失去了与党和红军的联系。”

全国解放后,书中写了他的境遇:“全国解放后,人民政府公开寻找散落的红军官兵,熊国炳如实填写了参加革命登记表,获得补助款50元、麦子4石。1960年10月,这位曾经身披红军战袍,为川陕革命根据地做出巨大贡献的老人在酒泉去世。”当乡亲们问他为何不向党组织提出要求,恢复红军高级干部待遇时,书中引用了《通江县志·人物志》里他的原话,没有任何修饰,却让这份坚守与淡泊变得无比厚重:“川陕根据地出去的那么多人都死了,而我还活着,我怎么能去向组织要求待遇!”这些细节,让熊国炳不再是“烈士名录”上的一个名字,而是有血有肉、有悲有喜、有坚守有奉献的真实之人。

还有老红军唐明开的故事,《嘉陵十卷》通过其后人老唐的口述,还原了无数鲜活的细节,让这位“红军散落人员”的形象立体丰满。书中写他的出身与求学:“唐明开,世居四川通江,1903年出生于一个中医世家,从小受到良好教育。唐明开少年时就去过成都、重庆、汉口、西安等地,边求学边游历。”写他加入共产党,动员青年参加红军:“唐明开19岁回到通江,成为中学教师并秘密加入中国共产党。红军入川后,唐明开成为川陕苏区一名宣传干部,他口才好,善演讲,曾动员3000多名通江青年参加红军。”

1935年初,红四方面军撤离通南巴开始长征,书中写了唐明开的抉择:“1935年初,红四方面军撤离通南巴开始长征。其时正值妻子生病,唐明开征得党组织同意,把两个儿子托付给战友,随主力部队一道长征,自己留下照顾妻子,同时作为留守人员转入地下斗争。两个“少年红军”都完成了长征。长子唐高义随解放军打回四川,1950年退伍回到通江老家,与很多有着光荣革命经历的老兵一样,成为新中国农民。次子唐志明在部队提了干,后转业到重庆,任南桐矿区红卫采石场场长。”

留下来的唐明开,经历了生死考验。书中写了他的被捕与受刑:“国民党军队占领通江后,唐明开被人‘点水’遭逮捕审讯,两条腿被打断。后经通江社会名流杨大献医生担保出狱,但已成残疾。”写他的出狱与逃亡:“唐明开不甘心自己的革命生涯就此结束,在疗伤期间设法打听红军的去向。得知一个红军战友的消息后,他以为儿子治病为由,把妻子和刚满7岁的小儿子带上,乘船离开通江,经平昌、石桥、三汇、云门等地,到合川溯涪江而上,在中江县与那位战友会合。而此时全面抗战爆发,第二次国共合作开始,红军改编为八路军、新四军,两人便放弃了继续寻找红军的计划。唐明开化名李木森,在中江以自幼所学中医知识,开了中医诊所,一家人以此谋生。”

全国解放前夕,书中写了他的回归:“全国解放前夕,唐明开敏感地意识到老家将要解放,于是举家回到通江县陈家坝,在土改中分到了土地。此后唐明开终身务农并成为受人尊敬的赤脚医生。”

书中写了他的坚守:“虽然因找不到当年的介绍人证明,党组织关系一直没有恢复,但他仍保持了红军的传统,教育后代听党的话,踏实做事。20世纪70年代,通江县民政局为唐明开颁发了《红军散落人员证明书》。此时唐明开把一把秘密收藏了半个世纪的马刀,捐献给通江县文化馆,成为珍贵的红军文物。”

书中还补充了一个细节:“老唐说,爷爷去世后,他们几次搬家,那张《红军散落人员证明书》也没有保存下来。红军博物馆里有无数把马刀,现在也分不清谁是谁的了。”这些生活化的细节,让红军爷爷唐明开的信仰不是挂在嘴边,而是融入在每一个选择、每一次坚守中,真实而动人。

《嘉陵十卷》对通江红军遗址的描写,也充满了真实的质感。书中写到作者亲访毛浴古镇的所见所闻:“毛浴镇历史悠久,明总兵府、清守备署设立于此‘以镇川北’。娘娘庙古塔及城隍庙、火神庙、张爷庙、观音庙、关帝庙等古遗址保留至今。毛浴镇最令人称奇的,是上世纪30年代红军留下的地面文物比比皆是。中共川陕省特委机关、赤江县苏维埃政府、红四方面军总医院、川陕工农总医院、西北革命军事委员会招待所、红四方面军政治工作会议会址、列宁小学、古城门石刻红军标语,以及红军拴马林、红军树等全都保存完好。整个镇街几乎就是一座露天陈列的红军博物馆。”

书中客观真实地记录了毛浴镇在中国革命史上的重要地位:“1934年11月,红四方面军在毛浴镇召开全军党政工作会议。会议确定的‘智勇坚定、排难创新、团结奋斗、不胜不休’的红军训词,成为‘红四方面军不朽的军魂’。史籍还记载,红四方面军在毛浴镇党政工作会议期间,确定了新的战略行动方针,即‘会合中央红军’、‘北上抗日’。在此方针指导下,红四方面军最终实现了与中央红军在长征途中的会师。毛浴镇在川陕苏区和红四方面军发展史上的地位,由此可见一斑。”

书中还引用了1998年《通江县志·大事记》的记载:“1935年春,红军撤离通江后,国民党反攻倒算,发布告称:‘一家犯法,十家连坐。’4月初,恶霸地主王笃芝率乡丁推倒红四方面军王坪烈士墓碑,挖掘烈士坟墓900余座。”这些细节,让历史不再是遥远的过往,而是就在眼前、触手可及的真实印记。

三、读巴中:军民同心的烟火气,最是动人与可信

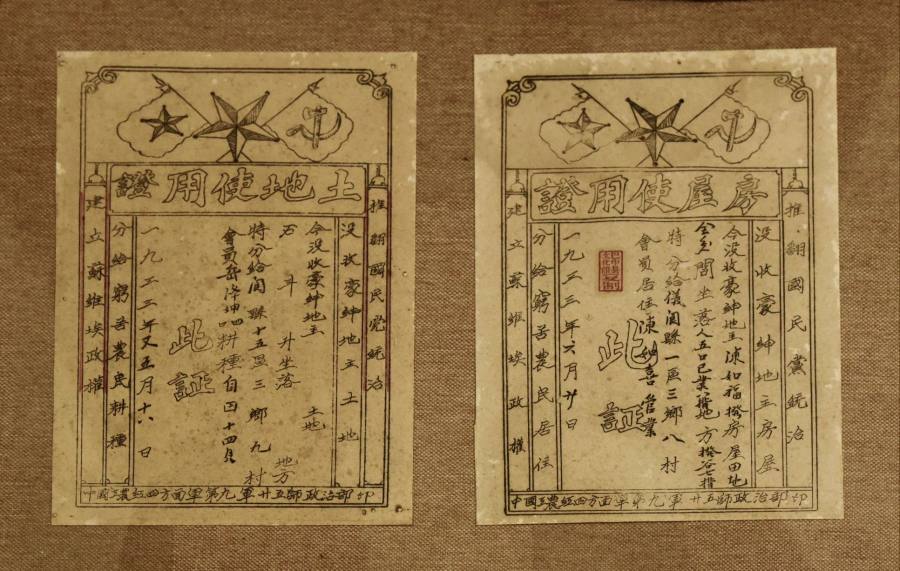

巴中作为川陕革命根据地的地理中心与政治枢纽,书中没有聚焦宏大的战略部署,而是通过川陕革命根据地博物馆丰富的历史文物,详细说明了红军和苏区人民的生活与战斗历程。包括大量红军标语、红军文告、红军兵器、红军服装、红色印章,以及川陕苏维埃政府 通过“打土豪、分田地”,向贫苦百姓颁发的土地证、房产证等。这些具体的展品和史料,让巴中作为根据地枢纽的地位有了实物支撑,真实可信。

这些刻满历史印痕的红色文物,作者阿蛮都用他的相机拍摄下来,成为《嘉陵十卷》一书那些历史故事的有力佐证。

四、读平昌:英雄的细节,让信仰具象化

平昌的章节,最打动我的是刘伯坚烈士的故事,书中用大量真实的史料和细节,让这位英雄的形象立体而鲜活。写他的革命经历:“刘伯坚(1895-1935),平昌县龙岗乡人,1922年赴欧勤工俭学期间加入中国共产党,曾任中共旅欧总支部第三任书记(前两任为赵世炎、周恩来),并成为聂荣臻、蔡畅等的入党介绍人。回国后历任中央苏区军委秘书长、红军党校政治部主任。”

写他在红军战斗历程,尤其是政治工作方面的突出贡献:“1931年刘伯坚与赵博生、董振堂一道,组织领导了‘宁都暴动’,将国民党二十六路军成功改编为中国工农红军第五军团。刘伯坚任军团政治部主任,与肖劲光、何长工、黄火青、左权、程子华一道,成为红五军团政治工作的坚强堡垒。长征中,红五军团担任殿后,成为中央红军的‘铁流后卫’。刘伯坚亦被毛主席赞为‘我党我军政治工作第一人’。(平昌刘伯坚纪念馆碑文词)”。

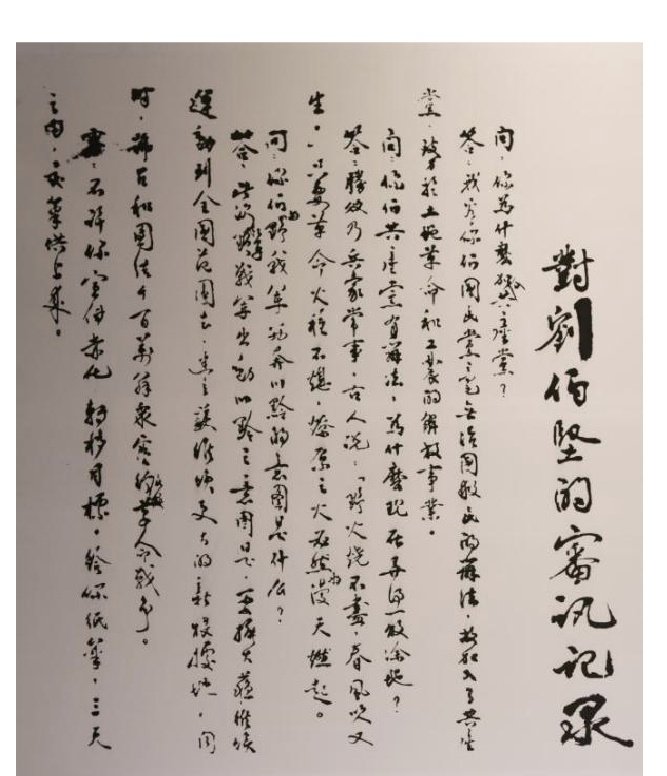

书中写了他被俘及在狱中坚持与敌人斗争的过程:“1935年3月,刘伯坚率部在江西信丰县与国民党军激战,突围时为掩护战友左腿负伤,被俘遇害。” 书中引用了国民党的审讯记录(档案复制件):“纪念馆陈列的国民党审讯记录中(档案复制件),刘伯坚面对威逼利诱,坚持信仰,毫不动摇的气慨跃然纸上,读来令人动容。”“他在敌人监狱里留下的《带镣行》,成为现代诗歌中铮铮铁骨风格的经典作品,长久为人传诵:

带镣长街行,蹒跚复蹒跚,

市人争瞩目,我心无愧怍。

带镣长街行,镣声何铿锵,

市人皆惊讶,我心自安详。

带镣长街行,志气愈轩昂,

拼作阶下囚,工农齐解放。”

对于平昌的自然景观,《嘉陵十卷》一书也有具体而生动描写:“平昌亦有‘小重庆’之称。在县城码头广场,一位姓何的退休教师告诉我,他年轻时所见平昌,码头热闹非凡,江上木帆林立,上至巴中、通江,下至渠县、合川。‘我也坐船去过重庆,平昌跟重庆一样,既是江城,也是山城,佛头山就是平昌城的制高点。’何老师说这话时,一脸自豪。

与渠江流域通南巴平的红色故事相呼应的是,《嘉陵十卷》还讲述了嘉陵江右岸支流涪江边同样令人动容的红色故事。书中收录的上世纪20年代,中共四川省地方党组织领导人杨闇公烈士牺牲的经过。尤其是对历史档案《杨淮清祭子文》的引述,更是让人心碎又敬佩。祭文原文如下:“尚述(杨闇公)英灵初五惨况,家中均已眷悉。但托诸友营救,连日苦无善策。家人痛心,匪言可及。惟尔生前富贵不能淫,临难威武不能屈。知尔为国宣劳,为党牺牲,日来含笑著大礼服,印我脑筋。尔之精神,不死九泉,故无遗恨矣。我垂死老朽,尔无我念,当有灵日常拥护。尔颁(斑)白苦境之老娘、青年单身之少妇、岁半弱女、月半孤儿,安康平福,目睹尔最后之光荣,释我愿耳。今须(虽)与尔永别,不久我亦当与尔见面于地下也。民国十六年阴历三月初十淮率家人痛书。”书中展示的文物原件《杨淮清祭子文》及其背景:杨淮清老人当时已经70多岁,得知儿子牺牲的消息后,哭了三天三夜,茶饭不思。他虽然悲痛,但为儿子的英勇壮举感到骄傲。这篇祭文是他亲手书写的,字迹有些颤抖,却饱含着一位父亲对儿子的思念与自豪,也代表了无数百姓对革命先烈的敬仰之情。

五、读后感:真实的细节,是信仰最有力的证明

读完《嘉陵十卷》“赤色巴涪”篇,我合上书页,久久无法平静。这部著作带给我的,不仅是知识的增长、情感的触动,更是一种基于真实细节的信仰力量。阿蛮老师用脚步丈量通南巴平的山河,用文字还原历史的真相,没有华丽的辞藻,没有刻意的渲染,只是将一个个具体的细节、一个个真实的故事呈现在读者面前,却具有直击人心的力量。

以前读红色故事,有时会觉得英雄离我们很远,仿佛生活在另一个维度,他们的事迹伟大却遥远,让人难以真正共情。但《嘉陵十卷》让我明白,英雄也是普通人,他们有自己的生活、自己的情感、自己的牵挂。熊国炳会揣着给孩子的糖块长征,会在失去家人后悲痛欲绝;唐明开会因为妻子生病而选择留守,会在行医时对穷苦百姓分文不取;刘伯坚会在监狱里思念家人,会在就义前高唱《国际歌》。他们的伟大,不在于天生的英勇无畏,而在于在艰难抉择面前,能够坚守自己的信仰;在于在生死考验面前,能够选择舍生取义;在于在平凡的生活中,能够始终保持对人民的热爱、对革命的忠诚。

书中的每一个细节,都在印证着这份真实。南江小巴山的险峻山路、拦路的野猪、杂交猪崽的黄褐色绒毛;通江老龙洞的清澈泉水、熊国炳口袋里的糖块、唐明开珍藏的马刀;毛浴古镇的青石板路、满街的红军遗迹,以及现在仍在朗朗读书声的列宁小学;平昌两江汇的清浊分明、刘伯坚监狱里的木炭诗稿,以及涪江岸边先烈父亲的亲笔写书的《杨淮清祭子文》……这些细节,就像一颗颗珍珠,串联起通南巴平的红色历史,让英雄走下了“神坛”,走进了我们的心里。他们的信仰不再是抽象的口号,而是我们可以理解、可以学习的精神力量。

书中对山水的描写,也让我感受到了“真实的生命力”。南江关坝河的清泉,是渠江的生命之源,也是革命火种的滋养之地;通江老龙洞的溪流,清澈甘甜,见证了红军战士的坚韧与坚守;巴中巴河的碧波,承载着军民同心的鱼水深情,流淌着根据地的希望与荣光;平昌两江汇的涛声,是通南巴平红色精神的汇聚与升华,奏响了英雄的壮歌。这些具体的山水细节,不仅展现了自然之美,更让我看到了山河与历史的共生关系——正是这片土地的坚韧与包容,孕育了如此坚定的信仰;正是这些清澈的流水,滋养了一代又一代的革命者与建设者。这种山水与人文的真实交融,让通南巴平的红色精神有了扎根的土壤,也让这份精神更具生命力。

作为读者,我深深感谢阿蛮老师的潜心创作。他花了大量的时间和精力,实地走访通南巴平的每一个角落,查阅了大量的史料、县志,采访了当地的老人、烈士后代,才写出了这部饱含深情与诚意的著作。他没有回避历史的曲折,没有夸大英雄的事迹,而是以客观、真实的态度,还原了历史的本来面貌。这种对历史的敬畏、对真相的追求,值得我们每一个人学习。

读完这本书,我不再是红色历史的“旁观者”,而是仿佛参与了那段岁月,与英雄同行、与山河共鸣。我仿佛跟着阿蛮老师的脚步,走过了南江的险峻山路,喝过了通江老龙洞的清泉,踏过了毛浴古镇的青石板路,看过了平昌两江汇的壮景。我仿佛见到了任炜璋在麦子坪的土台上演讲,见到了熊国炳在苏区的田地里劳作,见到了唐明开在中江的诊所里治病,见到了刘伯坚在监狱里书写《带镣行》。这些真实的场景和人物,让我对红色历史有了更深刻的理解,对红色精神有了更坚定的认同。

这种真实的力量,比任何华丽的辞藻都更能打动人心、凝聚力量。它让我相信,红色精神不是遥远的过往,而是就在我们身边,融入在这片山河里,沉淀在我们的血脉中。它让我明白,今天的和平生活来之不易,是无数英雄先烈用生命和鲜血换来的;它让我懂得,无论时代如何变迁,信仰的力量永远不会过时,坚守信仰、勇于担当、无私奉献,永远是我们应该追求的品质。

未来,我也想带着这本书,亲自走进通南巴平,去看看书中描写的那些山水、那些遗址。我想亲自走一走南江的“渠江源”,去尝尝那清澈的泉水;我想亲自去通江的王坪烈士陵园,向牺牲的烈士们致敬;我想亲自逛一逛毛浴古镇,感受当年的革命氛围;我想亲自站在平昌的两江汇岸边,看一看那壮美的景观。我想让书中的文字与现实的场景相互印证,让这份真实的感动更加深刻。

《嘉陵十卷》给予我的,不仅是知识与感动,更是一份基于真实的信仰与力量。它让我在今后的生活中,能够更加坚定自己的理想信念,更加勇敢地面对困难与挑战,更加珍惜眼前的幸福生活。它让我明白,我们今天传承红色精神,不是要复刻历史,而是要将英雄先烈的信仰与精神融入到日常的工作和生活中,以实际行动告慰先烈、回馈社会。

感谢阿蛮老师,用一部著作,让我们跨越时空,触摸到了通南巴平的真实山河与滚烫信仰。这部著作,值得我们反复品读、永远铭记。而通南巴平的红色精神,也将永远激励着我们,在新时代的征程中,不忘初心、牢记使命,奋勇向前,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。