探秘苑陵文化,实践探索真章—郑州航空港区遵大路小学苑城文化公园实践活动纪实

当书本上的文字变成了可触摸的城墙,当课堂里的知识转化为实地测量的工具,文化传承便有了最生动的模样。10月21日下午,六年级学生在老师带领下,来到苑城文化公园,开展了一场“探秘苑陵文化,实践探索真章” 的主题实践活动。从资料搜集、提出问题到实地探索,从触摸历史到思辨古今,孩子们在行走中学习,让苑陵文化在心中 “活” 了起来。

01提前筹备

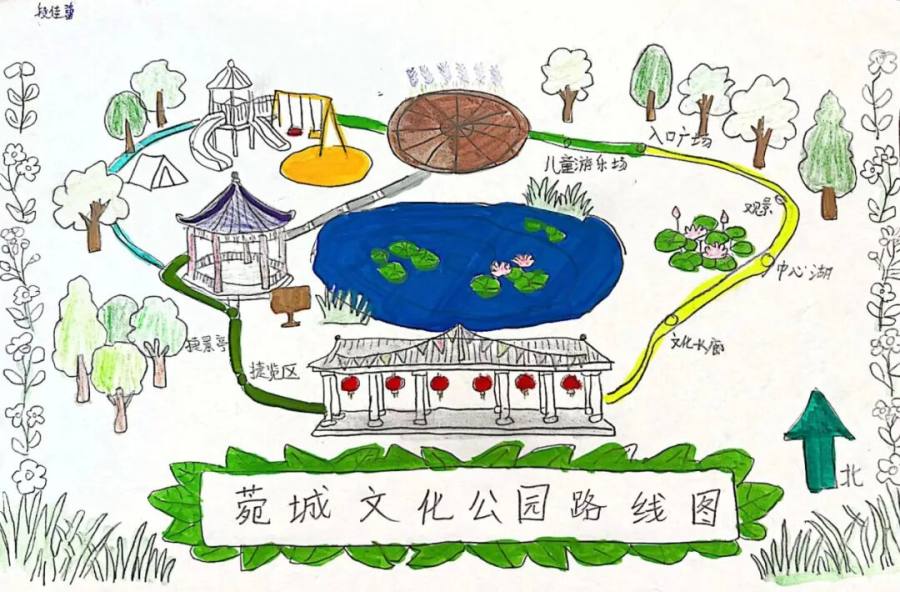

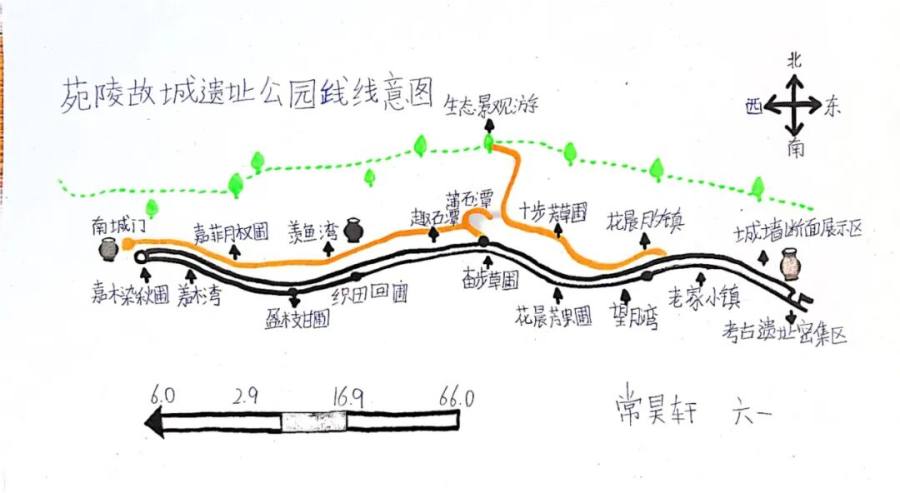

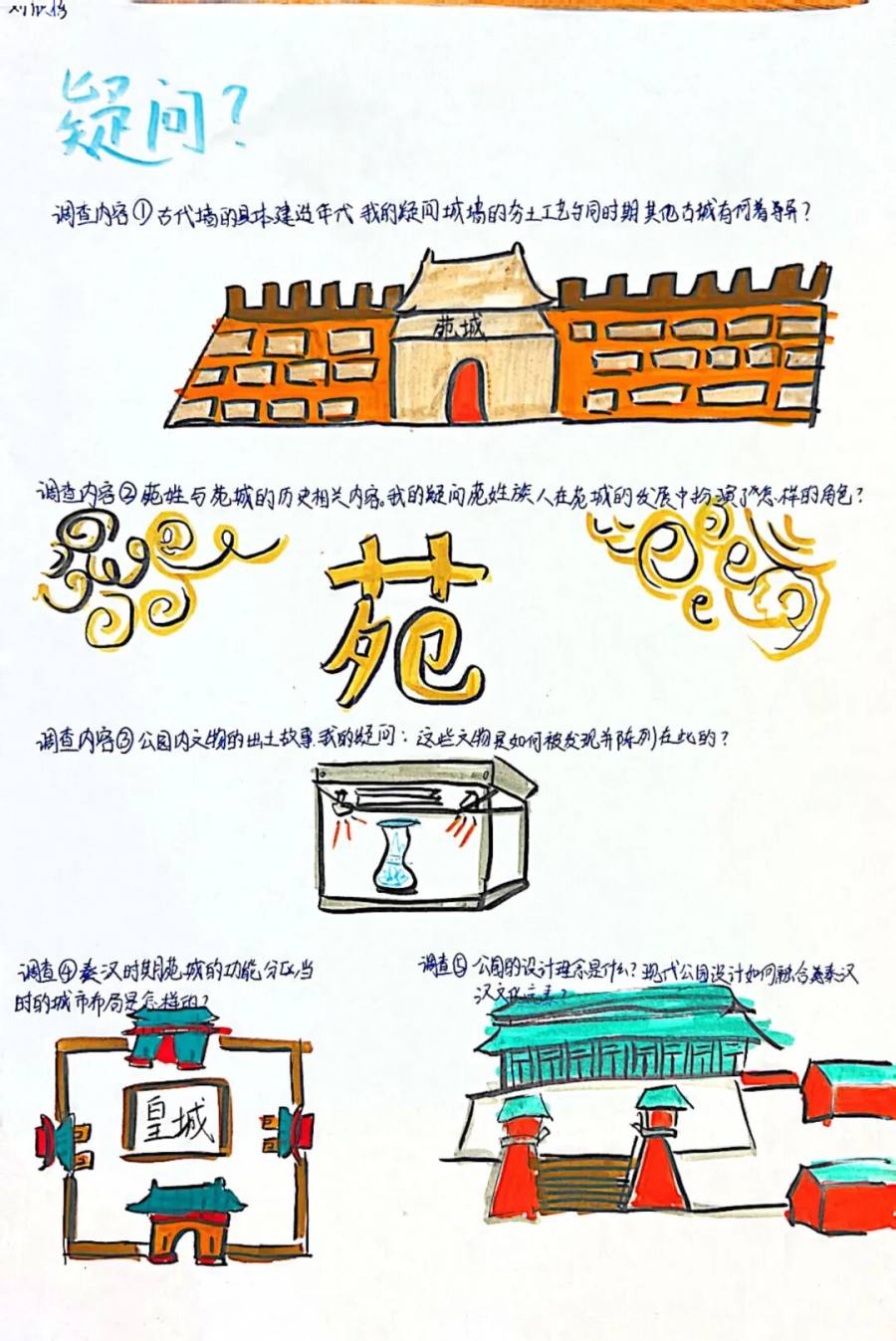

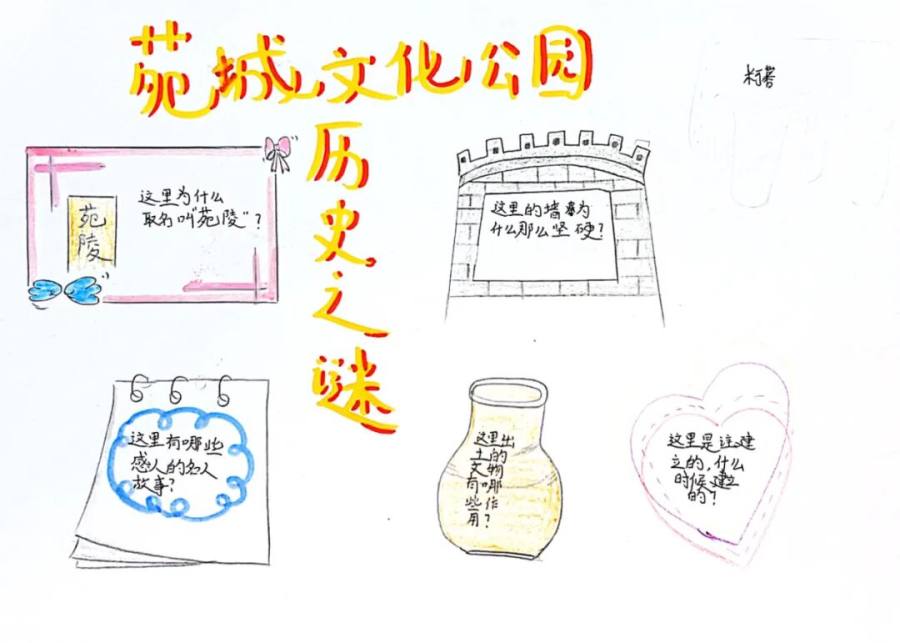

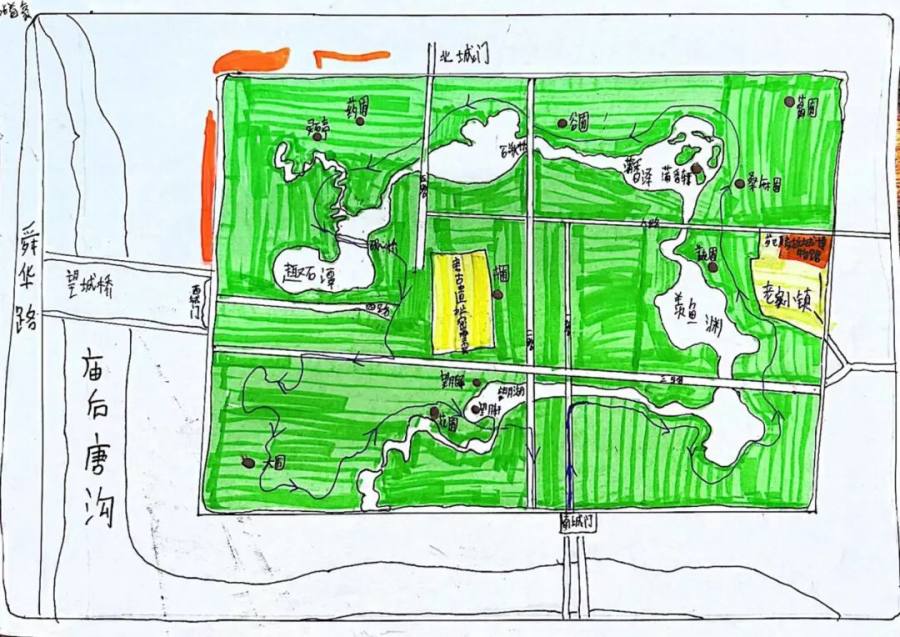

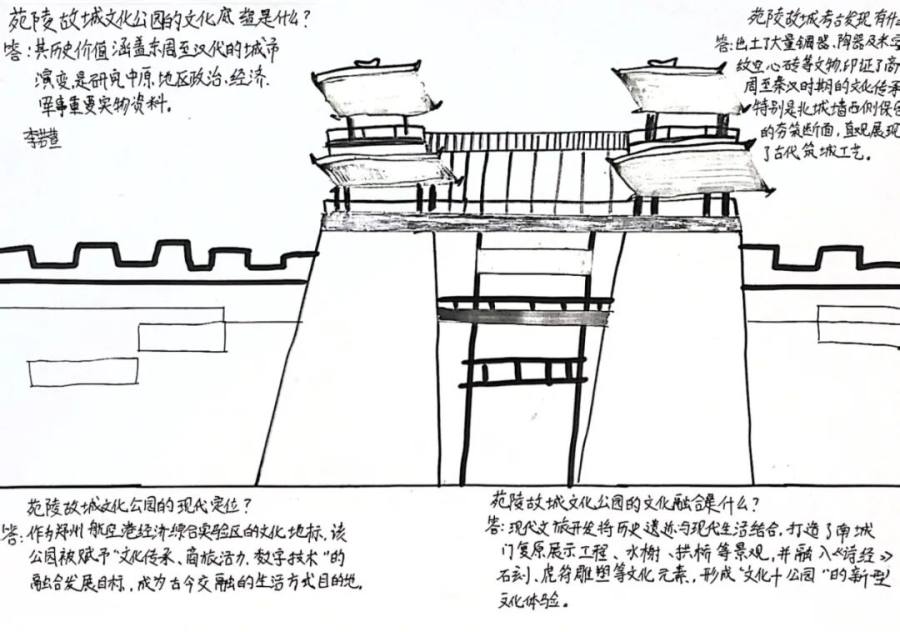

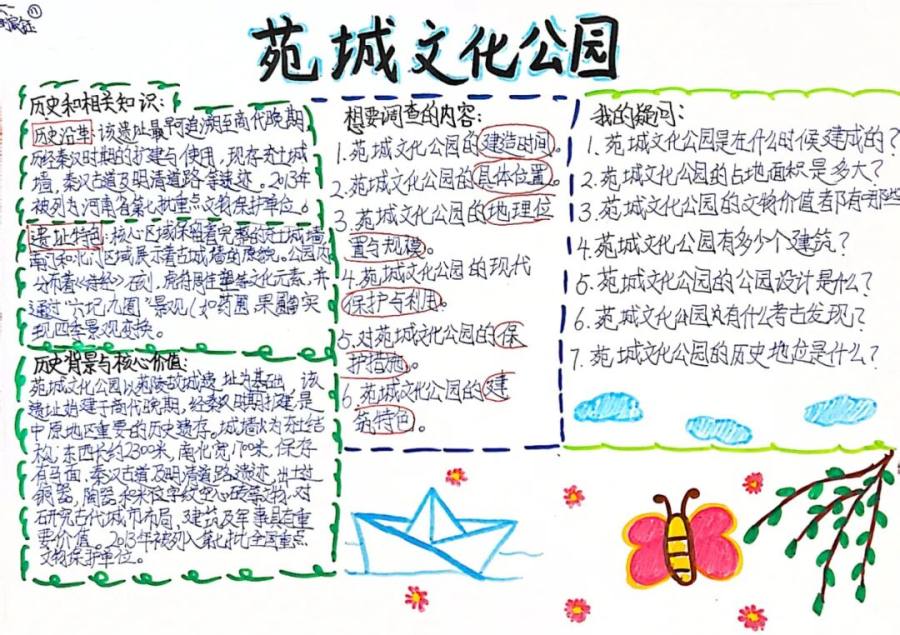

为让实践更有方向,孩子们提前搜集苑城文化公园相关知识,手绘“苑城文化公园的构成地图”;同时通过查阅资料、浏览官方介绍,梳理出自己的疑问 ——“苑陵故城是什么时候建造的?”“城墙为什么会有不同的残高?”“瓦当上的纹样有什么特殊含义?”“古代人是怎么修建这么高的城墙的?”“苑陵故城和现在的航空港区有什么联系?”…… 图文结合的记录方式,成了孩子们探索的 “导航灯”。

构成地图

问题清单

02

实地探索

用脚步丈量历史,用双手触摸文明

1. 城墙测量与工程感悟:让知识落地,品工匠智慧

如果说一座古城藏着千年文化与风土人情,苑陵故城的记忆便从城墙开始。千年城墙见证过金戈铁马,也见过车水马龙,温婉与豪壮在此交融,相关故事代代相传。

孩子们先化身“小小测量员”,分组行动:有的手拉手数着数计算城墙长度,有的用工具精准测量残高与夯土厚度,“这段残高 2.3 米”“这里夯土厚 18 厘米” 的声音此起彼伏。测量中,他们运用课堂上学的比例尺计算、数据对比分析知识,将书本内容转化为解决实际问题的能力。

紧接着,师生们成立“古城丈量队”,对城墙关键部位再次精准测量,有人记录数据,有人绘制图纸,分工协作。当得知这样的城墙靠古代工匠一砖一土夯筑而成时,大家都很惊讶,一位同学感慨:“没有机器全靠人工,太不容易了!” 还有同学在日记中写道:“触摸粗糙的夯土,仿佛能感受到两千多年前工匠手心的温度。”

丈量古城墙

2. 雕塑、古道与文化印记:寻秦汉痕迹,赏历史韵味

顺着古道前行,孩子们发现代表秦汉文化的朱雀、白虎雕塑,师生们围站一旁,观察造型、讨论象征意义,部分同学还在绘图本上勾勒轮廓。

循着路牌探寻秦汉古道(六路)时,脚下磨损的石板路让人联想千年前车马往来的场景。古道两侧,集历代名人书法的“秦”“汉” 二字映入眼帘,笔墨间满是韵味;

不远处,铜板镂雕与刻石结合的《诗经・国风・秦风・蒹葭》静静陈列,“蒹葭苍苍,白露为霜” 的诗句与环境相融,尽显文化敬意。“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑”的场景令人动容;

“秦”“汉” 列阵、古诗列阵,远古的诗歌画意扑面而来,孩子们放慢脚步,沉浸其中。

3. 古城格局与文物认知:解码城市文明,厚植文化认同

探索途中,老师结合资料为孩子们介绍苑陵故城的现存遗址、格局与考古成果—— 从城址的分布特征到出土的铜器、铁器、陶器、金器及素面、米字纹空心砖,孩子们认真聆听,不时提问。在这个过程中,他们的观察能力、艺术素养得到提升,更对中华优秀传统文化生出深刻认同。

03古今贯通

在思辨中种下 “文化铸魂” 的种子

实践尾声,师生们开展“古今贯通” 讨论,这也是 “寻根之路” 的升华。老师引导孩子们将古城所见与生活经验关联:对比古代排水系统与现代给排水工程,发现两者都体现 “顺应自然、服务生活” 的智慧;探讨从苑陵故城到现代航空港的交通变化,明白背后是人类对 “更快、更远” 的追求与时代发展的见证。

结合古城格局、遗址与考古成果,孩子们还提出新思考:“现在小区分区和古代内城、外城是不是有点像?”“我们用的瓷砖花纹,会不会借鉴了古代空心砖、瓦当设计?” 这些提问是古今文化碰撞的火花,让孩子们学会用发展眼光看历史、用辩证思维分析问题,虽想法稚嫩,却为 “文化铸魂” 埋下种子。

04

课后延伸

文创赋能,书写成长收获

回到家,孩子们对苑陵文化的热情不减,化身“小小文创设计师”:设计文创雪糕、纸杯、帆布包、钥匙扣等一系列作品,还有人结合古城格局设计主题 logo,用创意延续与历史的对话。

文创帆布包、纸杯、雪糕 同时,孩子们认真写下收获,字里行间满是真诚,既有知识收获,也有情感共鸣与文化传承的责任感。

从探韵、寻根到古今贯通,此次实践活动为学生打开了了解家乡的窗口,这份涌动的热爱与探索欲,终将成为他们传承家乡文华的不竭动力。

责编|张伟

图文编辑/胡雪曼

审核/刘晓旭