不管你信不信,中国“第五城”就这么定了

国内城市的发展格局,正在被重新打破。

一直以来,城市竞争都是舆论场的永恒焦点,自带巨大流量。无论是经济规模、文化底蕴还是生活质感,只要涉及“地域标签”,社交平台上总能迅速掀起争议,有人执着于GDP排名、有人纠结于城市层级……

为此,也诞生了“城市榜单经济”,各类民间城市排行榜层出不穷,并逐渐成为各大城市吸引人口的重要手段,甚至某些城市投入的相关营销费用达到了令人咋舌的地步。

不过,就在前几天,国内首份《城市综合发展指数报告(2025 年)》发布,打破了这种持续已久的“野榜混战”。与以往的民间榜单不同,《报告》摒弃了“唯 GDP 论”的单一评判逻辑,转而构建起“创新城市、宜居城市、美丽城市、韧性城市、文明城市、智慧城市”六大维度、90项具体指标的综合评价体系。

这也是有史以来,官方第一次发布具有明确城市排名的榜单。其中意义不言而喻。

在这份榜单中,北京、深圳、上海毫无悬念地占据三甲席位,杭州紧随其后位列第四。新维度的评判标准下,却也意外让济南押对了题,以至于这座常年“隐身”于热门榜单之外的山东省会,直接加冕成为中国“第五城”。

榜单前四座城市的排名已经令人有些意外,但第五城的归属实在是过于颠覆,导致深圳力压上海,杭州排名第四带来的冲击,已经无人在意,而是纷纷把火力集中在了第五名的排位上。

要知道在此之前,济南这座著名泉城,在各类非官方榜单中的处境其实十分尴尬,远不及诸多南方城市的排名亮眼,如今突然空降第五城,让连续多年参与中国第五城之争的各大城市全员发懵甚至破防,因此引发巨大争议倒也在情理之中。

虽然榜单让济南产生了巨大的争议,但这对济南来说也未必是件坏事,因为伴随着争议的,也还有榜单带来的巨大影响力。更重要的是,从这份榜单中,中国“第五城”的加冕标准,其实透露了更为一个重大的信号:

官方话语的城市叙事,与以前大不相同了。

“第五城”其实是为普通年轻人选的

可以观察到,此次排名判定的组成元素,其实是以基础民生指标为主,而民间自发各类城市排行榜则是以中高端消费指标为主。

也就是说,这份官方榜单评判的其实是市民城市排名,而非精英城市排名,所以更适用于大多数的普通人,尤其是对于当下面临各种挑战甚至有些迷茫的年轻人来说,比较具备参考价值。

要知道,2.8亿中国Z世代的月均可支配收入3500元,年消费总额已突破5万亿元,占全国消费市场的40%,预计2035年将增至16万亿元,他们不仅是城市人口的增量来源,更是未来十年消费市场的核心引擎。

或许这也是官方发布这一榜单的一个重要原因。

而济南能在这次城市排行榜中跃居第五,与其在“宜居性”维度上的表现有直接关系。据悉,济南在宜居性维度以84.28分位居第二,仅次于北京。但这里的宜居标准,其实并不仅仅是以前我们通常所认为的气候环境,而是更为系统的民生保障,生态基建等等相关要素。

这一排名的背后,不止牵扯到一座城市的逆袭,更说明当前中国城市竞争的维度,正在悄然发生变化。尤其是在当下年轻群体当中,原本“唯GDP论”的旧逻辑正在被“宜居价值”所取代,如何找一个安逸的城市,已经成为这一群体选择城市的重要指标。

根据济南市统计公报显示,2024年末常住人口达951.5万人,较上年增加7.8万人,0.8%的增速在北方城市中尤为突出,甚至超过成都、武汉等传统人口流入大省省会。2024年,济南新增青年人才15万人,人才资源总量突破287.5万。这些数据其实也侧面印证了济南的“宜居价值”。

而年轻人对理想城市的重新定义,其实早在数年前就已埋下伏笔。

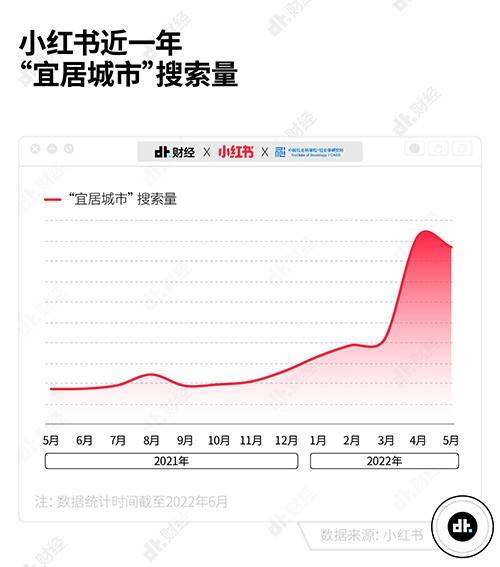

2021年底起,小红书上“宜居城市”的搜索指数开始上升,到2022年4月上升至目前最高峰。2022年初以来,小红书社区开始涌现“蹲一个宜居城市”、“求推荐一个宜居城市”等相关标题的笔记,相关笔记发布量仅4月比3月增长了3倍。

同时,更有一项调查数据显示,超八成受访者有想换个城市生活的想法,尤其是00后,近九成00后想过换个城市生活,35.7%的人“经常在想,会主动寻找备选城市”。

与上一辈对北上广深的盲目追捧不同,这届年轻人在“宜居”城市选择上呈现出鲜明的代际变化。他们不再将经济发达程度作为唯一标尺,而是将生活性价比、居住便利度置于工作机会、商业繁荣度之前。

前两年,“逃离北上广”从口号变为年轻人无奈的现实选择,也成了各大一线城市的发展痛点,2022年,北京、上海、广州、深圳这四座一线城市同时迎来了常住人口的负增长,第七次全国人口普查数据显示,上海60岁以上老龄人口占比高达23.40%。

一线城市的活力衰减与生活成本形成的矛盾,让年轻人开始重新权衡生活的意义。

城市认知变革的转折点,已经来临

值得注意的是,当下的年轻人并非一味忽视经济指标与基础设施,房价、收入水平,以及高铁、地铁等交通网络,教育、医疗等公共资源仍在重要考量范围内,只不过,相比这些,在他们的理想生活图景中,生活成长性与价值感占据了更高的权重。

有机构调研数据显示,72%的95后认为“职业与生活平衡”比薪资更重要;在城市选择的权重排序中,“生活舒适度”以57%远超薪资的39%。

代际差异更凸显这种变化:85后中仅19.90%认为“文化娱乐活力”至关重要,而00后这一比例升至40.70%;对“交友氛围”的重视程度,00后(36.70%)也显著高于85后(25.00%)。

由此,生活性价比、居住便利度、工作机会、交通枢纽功能、交友氛围、文化娱乐活力、商业发达度、生活新鲜感,共同构成了Z世代心中“理想城市”的完整画像。

而济南的突围,恰好踩中了这场城市认知变革的转折点。

一方面,山东虽然有自己的弊端,且在网络上处于舆论弱势地位,被调侃成被各种南方省市吊打的省份,但从现实的地理位置来看,山东却处在国内最适合人类居住的黄金经纬度上。而作为省会的济南,更是其中的代表之一,并且在有意识地强化这一生态优势。例如,济南已建成开放90处山体公园,市区内的趵突泉、大明湖、千佛山等核心景区更是被打造成为全国知名网红打卡点。

另一方面,公开数据显示,2016年至2020年期间,济南市财政用于民生和社会重点事业的支出年均增长高达11.4%,占比从75.2%提升至79.5%。2024年济南民生支出达1122.2亿元,占财政总支出的80.3%。

例如,“十四五”期间,济南累计实施244个城镇老旧小区改造项目,覆盖2381个小区、3040万平方米,惠及37万户居民;2024年末拥有医疗卫生机构8479个、床位8.9万张,2025年秋季37所新改扩建中小学及幼儿园投入使用,教育医疗资源供给持续扩容。

精准的城市定位与民生投入,在客观上,让济南成为了宜居的优选之地。济南的排名跃升,说到底,就是宜居价值对传统城市竞争逻辑的一次冲击。

当年轻人不再盲从“大城市崇拜”,反而把生活品质当作衡量城市吸引力的重要指标,中国城市竞争或许将进入“宜居为王”的新时代,而这份备受争议的城市榜单也不过是顺势而为,具备了一定的合理性和前瞻性。

榜单背后的“隐喻”与“警示”

在过往的城市排名体系中,GDP总量、人口规模、建成区面积等规模指标,曾是决定城市位次的重要因素。所以,当济南跻身中国“第五城”时,一部分网友在社交平台上展开激烈的讨论。

时至今日,官方的城市排名为什么摒弃了“唯 GDP论”了?

事实上,在全球经济增速放缓、新旧动能转换加速、不确定性增强的当下,单纯靠GDP撑起一个城市地位的时代早已落幕。排名体系的重构,或许也是对城市发展规律乃至全球经济现状的一次重新审视。

首先,我国城镇化已从快速增长期转向稳定发展期。

根据国家统计局数据,2024年末,中国城镇化率达到67%,较1949年的11%提升56个百分点。按照诺瑟姆曲线规律,当城镇化率超过50%~60%后,增速会进入放缓阶段,目前,我国城镇化率年均增长已从过去的1.4个百分点降至约0.8个百分点。

这就意味着,过去一部分城市依赖土地财政、招商引资拉动GDP规模扩张的模式,很可能已经不再适配当下的发展轨迹。如果一味追求GDP,很大概率上会导致一些城市出现产能过剩、资源错配。

而GDP攀升的同时,民生保障、生态环境、公共服务也会受到冲击。

其次,就目前全球经济形势来看,高速增长的粗放模式难以为继。

根据IMF预测,全球经济今年将增长3.2%,2026年为3.1%,低于2024年的3.3%。相比之下,疫情前20年全球平均增速曾达3.7%,2027年至2030年间,全球年均增速预计仅为3.2%。

在此背景下,国内经济发展已经从“求快”变成了“求稳”。如果继续秉承“唯GDP论”,很容易诱导一些城市为了追求短期经济增量,从而忽视未来的技术创新、产业升级,最终在长期竞争中丧失主动权。

另外,随着全球经济波动加剧,叠加产业迭代、市场竞争,单一产业或巨头企业的抗风险能力开始大幅度下降。昔日“一家企业带活一座城”“一个风口撑起一片天”的时代红利彻底消失,甚至可能会反噬当地经济。

典型的例子是互联网与电商。

在互联网疯狂沸腾的十余年间,阿里、腾讯等巨头企业让杭州、深圳等南方城市持续站在聚光灯下,“北方城市无互联网”的论调一度在坊间流传。但随着互联网行业进入调整期,曾经的互联网明星城市正在被祛魅。

无独有偶,在直播电商高速发展阶段,部分中小城市也曾将电商视为“弯道超车”的捷径,集中有限资源扶持,却忽视了产业协同与本地经济平衡发展,有段时间,“找工作发现全是主播招聘”的吐槽帖在网络上数不胜数。

而济南,却因为其产业结构的特点,发展一直“不紧不慢”,徐徐前进。这在经济高速发展时或许是缺点,但在追求稳健的当下,却也成了济南不可忽视的优点。而济南的上榜,也是给所有城市提一个醒:

蒙眼狂奔的时代已经过去,稳健发展的新时代即将来临。

城市发展需要“二次进化”

在中国城市竞争的40年迭代中,曾经的规模主义一度让所有城市扎堆抢金融、互联网产业、新能源汽车产业、盲目复制 CBD模式……这也吸引了无数人跟风来到经济大市,时至今日,覆盖全国的“抢人”大战依旧在继续。

仅截至 2024 年初,国内就已经超过 200 个地市、500 个县域明确提出建设青年发展型城市的目标,17 个省、190 个市、1109 个县政府更是在工作报告中,将青年发展纳入区域发展战略进行统筹规划。

今年以来,诸多城市更是纷纷推出升级版人才政策,施行人才补贴政策。但事实上,需要选择城市的普通年轻人更多。这些政策或许与他们无关,但他们却是城市人口增长的基本面。

需要注意的一点是,虽然普通年轻人选择宜居城市时,普遍开始看重实现自我价值的生活场景,但“宜居”并不是要城市放弃经济发展,转而一味追求所谓的“躺平”。

齐鲁人才网针对山东高校毕业生的一项调查显示,经济发展、产业结构、人才竞争决定着毕业生的留存与否,在各项毕业生流动因素中占比分别为21.81%、20.90%和19.74%,这甚至超越了当地人才政策(15.37%)。

也就是说,如果一个城市在人才吸纳过程中,仅停留在现金补贴、住房优惠等表层激励,实际上很难留住新生代人口。

而济南的宜居性背后,与当地细分产业的均衡发展脱不开关系,某种程度上,这座常年不起眼的城市,被榜单排到第五,其实是在倒逼其他城市二次进化,特别是在产业经济方面。

表面来看,济南并不像杭州、深圳一样有阿里、腾讯这类的巨头企业支撑,也不如北京、上海拥有全国性金融中心、科创枢纽的顶层定位,甚至在大众认知中,它缺少网红产业的流量标签。

但总体来看:

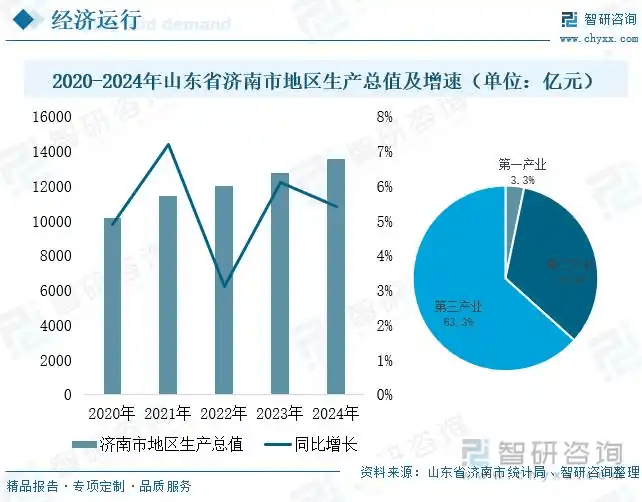

2024年,济南市地区生产总值达13527.6亿元,同比增长5.4%,其中,第一产业增加值440.0亿元,增长3.6%;第二产业增加值4519.2亿元,增长5.8%;第三产业增加值8568.4亿元,增长5.2%。

细分来看:

截至2024年底,全市拥有高新技术企业数量7188家、科技型中小企业9165家。今年上半年,济南A股上市公司整体盈利能力居前,48家A股公司合计营收3098亿元,同比增长11.76%。

48家A股上市公司中,其中有7家科创板公司,分别是华熙生物、恒誉环保、山大地纬、科兴制药、兰剑智能、天岳先进、中创股份,“1+N+N”大数据生态、生物医药、产业金融获批省级集群。

农业方面:2024年,济南新建成高标准农田21.5万亩。农村居民人均可支配收入27182元,同比增长6.2%。工业方面:济南拥有41个工业大类和31个制造业大类,是国内制造业门类完备的城市之一。

发现没有,和一些城市相比,虽然济南各个数据都不是最好的,但却是最稳健和均衡的。这也是山东的底色。过去,很多城市追求规模扩张,却忽视了产业协同,而济南三大产业均衡发展,从一定程度上避免了过度依赖单一产业的风险,也缓解了当代年轻人最抵触的就业焦虑。这或许正是这座城市的魅力所在。

可以大胆预测,未来,经济产业的均衡性与完备性,或许是国内众多城市“二次进化”的新方向。毕竟,不是每个人都希望进大厂,能够进大厂,但所有人都希望能安居乐业。

在精英视角下,这可能会令很多人嗤之以鼻,但在普通叙事中,哪个城市能实现这一诉求,必然就是下一个中国“第五城”。

道总有理,曾用名歪道道,互联网与科技圈新媒体。本文为原创文章,谢绝未保留作者相关信息的任何形式的转载。