秋霜淬玉魂—臧新义五律诗《壬寅秋兴六首》的精神守望||老雨专栏3

老雨/文

小引:《秋兴八首》是杜甫七律代表作。借深秋凋伤冷寂之景抒写其暮年漂泊无依、空怀抱负的悲凉心境,表达了深切的身世之悲、离乱之苦和故园之思,悲壮苍凉,意境深闳,生发出一种沉郁深邃的美学意境。余尝常常诵之,几可随口吟出某篇某句,今逢壬寅秋,心向往之,乃拟几首小打油,不敢七律且五言,不凑八首暂六篇。不避痴狂,一笑也。

——壬寅之秋 臧新义

壬寅之秋(2022年),臧新义先生以五律组诗《壬寅秋兴六首》完成了一场跨越千年的精神对话。这组诗既是对杜甫《秋兴八首》的虔诚致敬,更是在时代风霜中淬炼出的当代知识分子心灵独白。它以秋为镜,映照出个体生命在逝者如斯时节变换中的沉浮、坚守与突围,也在古典诗学的肌理中注入了鲜活的时代体验,形成一场深沉而壮阔的诗学复调。

一、与先贤的精神共振和时代变奏

臧新义在小引中直言对杜甫《秋兴八首》的“心向往之”,这绝非虚言。六首诗在精神气质与艺术手法上皆与杜诗构成深层次回响:

一是时空同构的悲秋意识。杜甫在夔州秋色中感怀“玉露凋伤枫树林”,臧诗则开篇于“气泠天碧澄”的白露之夜。两者皆以秋气之肃杀或清冷为底色,承载年华流逝与个体忧思。杜诗“丛菊两开他日泪”的故园之思,在臧诗中化为“篱边丛菊瘦,凛凛任风霜”的坚韧守望。

二是历史沉浮的宏大视野。杜甫“闻道长安似弈棋”的时局洞察,在臧诗中转化为“代谢春秋急”、“中原多滞后”的个人喟叹。诗人以“三年多疫病,万众苦离殇”的沉痛笔触,将疫情之殇融入时代与集体创伤的书写,延续了杜诗以诗证史的宏大传统。

三是形式选择的自觉疏离。臧新义坦言“不敢七律且五言,不凑八首暂六篇”,这种形式上的谦抑实则是艺术自觉。五律的凝练节制,恰与疫情时代压缩的生存空间形成同构;六篇的体量,既是对经典的敬畏,也暗示着人类情感的瞬时性和当代经验的碎片化特质。

二、秋风中的多重奏

在秋的萧瑟底色上,臧新义构筑起一个丰富而立体的精神世界。

一是创伤的凝视与集体的共情。“三年多疫病,万众苦离殇”(其二)如一声沉重的时代叹息,将此中秋团圆的传统意象撕裂。诗人以史笔般的直白,记录下疫情造成的普遍性离乱,使个人“天涯思故乡”的愁绪升华为一个集体印记。“草木凄凄后”(其六)的衰飒景象,或许正是这种普遍性精神创伤的外化投射。

二是诗书的堡垒与精神的突围。 面对“代谢春秋急”的恐慌与“荣枯年若此”的消沉,诗人构筑起坚固的精神堡垒——“诗书日夜长”(其二)、“笔下烟云远,胸中风物齐”(其三)、“诗书漫漫中”(其六)。诗书不仅是避世的桃源,更是拓展胸襟的利器。“晨书怀赤子,夜读化丹砂”(其五),以“赤子”的初心与“丹心”的信念,在无常中冶炼精神的永恒。

三是菊魂的挺立与文脉的赓续。“菊”作为秋日核心意象贯穿组诗:“篱边丛菊瘦,凛凛任风霜”(其二)、“兴来思杜老,丛菊草堂西”(其三)、“自有东篱菊,年年处处花”(其五)。诗人继承了古人的隐逸超脱,又略略孤寂自怜,但赋予了菊花以主动迎战风霜的“凛凛”姿态。这丛“瘦菊”,是诗人之精神的具象化:于困厄中坚守文化气节(“思杜老”),更在代代相传(“年年处处花”)中彰显中华文脉的生生不息。

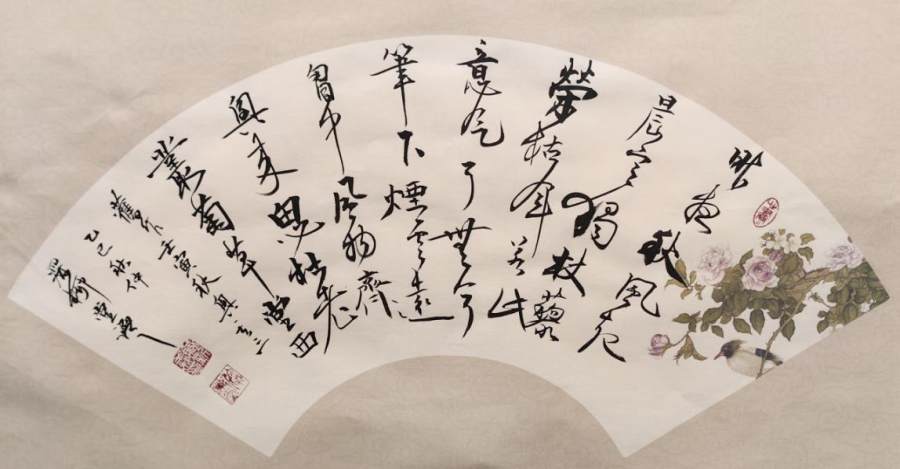

臧新义扇面自書诗《壬寅秋兴其三》

三、古典与现代艺术之境的交响

臧诗的艺术魅力在于对古典格律诗的纯熟驾驭与创造性转化,赋予了诗以时空的凝缩与张力,在五律的短小篇幅迫使诗人高度凝练。“代谢春秋急”五字,将自然规律的无情、时代变迁的迅猛、个体生命的仓惶熔铸一体;“笔下烟云远,胸中风物齐”则在方寸间构建了艺术想象与精神涵容的辽阔宇宙,形成巨大的内在张力。

一是善用经典意象并赋予新质。其四“微云淡河汉,秋色醉人心”(其四),在澄明之境中注入生命的美好与沉醉;“孤雁送秋风”(其六)承续古典雁意象的羁旅哀愁,而“鸥心何处去”,“鸥心”一词的意境,与中国传统文化中“鸥鹭忘机”的典故一脉相承,出自《列子》,意在追求自然超脱。传统意象在时代语境中焕发出新意。

二是语言质朴而力道千钧。“又见中秋月”、“昨夜秋风起”等起句平易如话,却如深潭投石,瞬间漾开无尽思绪,于平和处见气象是也。“举杯无俗事,醉里逸思兴”(其一)的疏放,“也欲北楼上,临风一洒襟”(其四)的洒脱,皆在洗练中见真情,于朴素处显深沉,可谓得唐人豪放而深沉之神韵。

三是结构回环复调演进。六首诗并非简单并列,而是构成一条起伏的精神曲线。从白露之夜的澄静(其一),经历中秋的故园之思(其二)与秋风中的消沉(其三),太白样“秋登谢眺北楼”,把酒临风的慰藉与超脱(其四),在追忆早年奋斗(其五)中重拾信念,最终归于寒露时节的苍茫与叩问,诗書漫漫后的解答:竹林之中寄鸥心(其六)。跌宕的情感脉络,完整呈现了从苦闷、沉潜到寻求超越的心灵史。

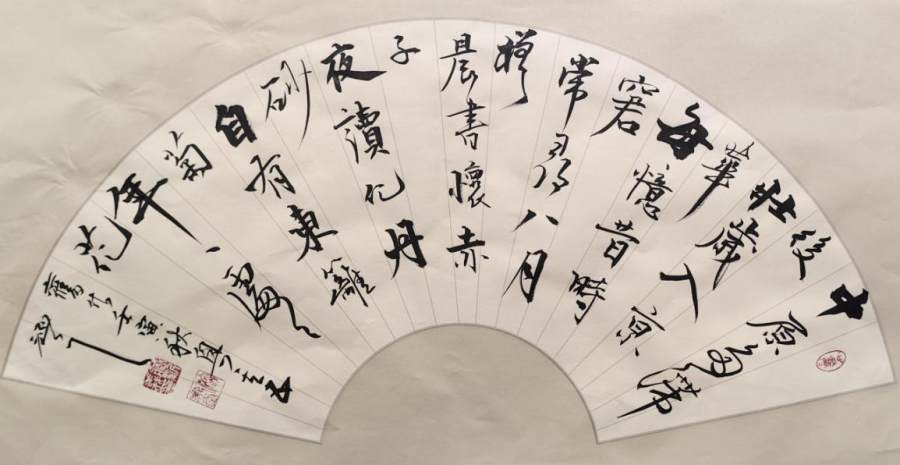

臧新义扇面自書诗《壬寅秋兴其五》

结语

臧新义的《壬寅秋兴六首》,延续了杜甫秋兴中那份深沉的家国情怀与个人寄托,也在“凛凛任风霜”的菊魂与“诗书日夜长”的坚守中,挺立起当代文人的精神脊梁。当“群峰渐黛色”融入暮色,当“孤雁”的哀鸣消散于秋风,诗人以笔为篙,在“诗书漫漫”的长河中溯流而上,最终与草堂西畔的杜少陵隔空相望。而那丛穿越千年风霜依然绽放的“东篱菊”,正是中华文心在一切磨难中不朽的明证。这组诗或许不仅是个体生命的秋日私语,也镌刻着一个生命群体于时世中精神跋涉的深刻年轮。

附:臧新义五律诗《壬寅秋兴》(六首)

《壬寅秋兴其一 白露夜作》

——壬寅白露,秋夜,澄碧静美,再三日即中秋。

最爱浅秋夜,气泠天碧澄。

清辉怜太白,白露忆少陵。

草色青还在,时流暂抚膺。

举杯无俗事,醉里逸思兴。

《壬寅秋兴其二 中秋夜作》

又见中秋月,天涯思故乡。

三年多疫病,万众苦离殇。

代谢春秋急,诗书日夜长。

篱边丛菊瘦,凛凛任风霜。

《壬寅秋兴其三》

昨夜秋风起,晨寒独仗藜。

荣枯年若此,意气了无兮。

笔下烟云远,胸中风物齐。

兴来思杜老,丛菊草堂西。

《壬寅秋兴其四》

微云淡河汉,秋色醉人心。

高树蝉方静,低丛虫细吟。

归来半壶酒,客去獨弹琴。

也欲北楼上,临风一洒襟。

《壬寅秋兴其五》

中原多滞后,壮岁入京华。

每忆昔时窘,常寻八月槎。

晨书懷赤子,夜读化丹砂。

自有东篱菊,年年处处花。

《壬寅秋兴其六 寒露二日作》

寥廓江天远,微云散碧空。

群峰渐黛色,孤雁送秋风。

草木凄凄后,诗书漫漫中。

鸥心何处去,试问竹林东。