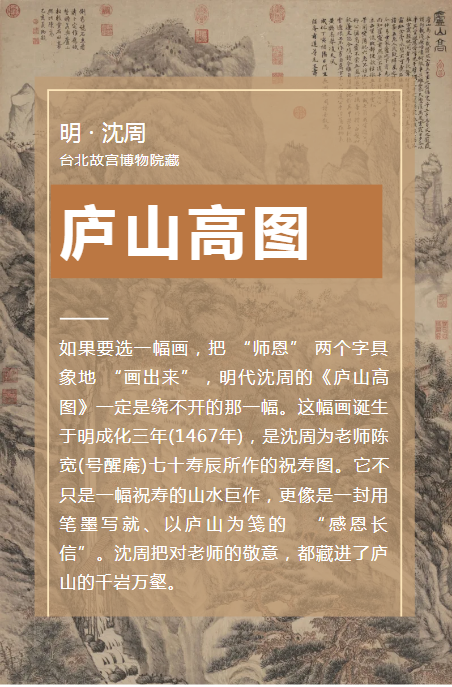

沈周《庐山高图》:山水为笺,写一封七十年的师恩长信

第一眼:一座从纸里 “长” 出来的庐山

当《庐山高图》在眼前铺展开时,你很难不被那股 “顶天立地” 的气势攫住。整座庐山仿佛从纸绢深处 “生长” 出来:近景的坡石、溪流如在脚下,中景的飞瀑、层岩如在眼前,远景的主峰、云雾则直抵天际。

山,是苍劲的。沈周用密集的 “解索皴”(一种如解开绳索般扭曲缠绕的笔法反复刻画岩石纹理,让山岩看起来像被岁月揉皱的老树皮,每一道褶皱里都藏着坚硬与沧桑;树,是葱郁的。松树的枝干如虬龙盘曲,杂树的叶子或用点叶法簇簇点染,或用夹叶法勾勒轮廓,红的、绿的、褐的交织在一起,在山石间泼洒出勃勃生机;水,是灵动的。一道瀑布从山腰的断崖处轰然坠下,碎成银珠万斛,跌入山脚的溪涧后,又化作蜿蜒的细流,悠悠地绕着石滩打转。

刚硬的山岩、柔润的流水、繁茂的林木,在这幅画里达成了奇妙的平衡 —— 就像一位德高望重的长者,既有能撑起天地的厚重脊梁,又有能包容万物的温和心肠。而这,正是沈周眼里老师陈宽的模样。

山水里的 “师恩密码”:三层景致,三重情意

沈周从不是 “为画山水而画山水” 的人,他把对老师的敬意,悄悄藏进了庐山的每一层景致里。顺着画面由下往上望,仿佛能看见一段师生情从 “仰望” 到 “共鸣”,再到 “传承” 的完整轨迹。

近景:溪水畔的 “仰望者”

画面最下方,溪水潺潺绕过几块圆润的石滩,水流清浅,能看见水底的碎石。就在溪水边,立着一个小小的人影,身着宽袍,朝着瀑布的方向拱手而立。他的身形在巍峨山水间显得格外渺小,可那份仰望的姿态却格外清晰 —— 像极了年轻时的沈周。

沈周七岁便拜陈宽为师。陈宽是苏州有名的学者,学识渊博且性情温和,对沈周更是悉心教导。少年沈周跟着老师读经史、习诗文,老师的书房于他而言,就像眼前这溪水尽头的瀑布 —— 高远、神秘,充满了吸引力。他只能远远望着,心里装满了对 “学识高山” 的向往与敬重。这近景的 “仰望者”,就是沈周把自己的少年心事,偷偷画进了画里。

中景:飞瀑与层岩的 “师道对话”

视线移向画面中部,最抓眼的是那道从断崖倾泻而下的瀑布。水流从高处跌落时,被岩石撞得粉碎,激起的水雾仿佛能从画里漫出来。而承载瀑布的山岩,纹理被沈周用 “解索皴” 反复皴擦,一笔笔交织缠绕,像是把岁月的沉淀都刻进了石头里。

这山与水,恰是老师陈宽的 “双面像”:山岩的 “硬”,是老师学识的厚重 —— 陈宽精通经史子集,谈起学问来旁征博引,如这层层叠叠的山岩,每一层都藏着知识的深度;瀑布的 “柔”,是老师性情的温润 —— 陈宽待人谦和,从不对学生疾言厉色,讲解学问时如流水般耐心引导,正如这飞瀑入溪时的舒展与包容。沈周用山水的刚柔并济,把老师 “博学而温厚” 的形象,活活画了出来。

远景:顶天立地的 “庐山魂”

再往画的上方看,庐山主峰如巨人般矗立,直抵画的顶端,周围的山峦层层向它聚拢,像众星捧月。主峰的轮廓在云雾中若隐若现,更显得高远莫测,仿佛与天相接。

这哪里是在画一座山?分明是在画老师陈宽的 “精神气象”。沈周借庐山的 “崇高博大”,赞誉老师的胸怀与品格:老师的学识如庐山般深厚,能容纳万千;老师的德行如庐山般高远,令人仰止;就连对老师 “寿比山高” 的祝愿,也被这 “顶天立地” 的主峰悄悄承载 —— 愿老师的生命,如庐山一样,与天地同寿,与日月齐光。

没见过庐山,怎画出 “庐山魂”?沈周的 “用心良苦”

有趣的是,沈周一生几乎都在苏州一带活动,压根没去过庐山。那他为何能把庐山画得如此 “神似”?这背后藏着沈周的两层 “用心”。

借 “庐山” 之名,寄 “师恩” 之实

陈宽的祖籍是江西庐山,他还常以 “庐山陈汝言” 自称。沈周便 “借题发挥”,用 “庐山” 这个老师心心念念的故乡山水,来传递自己的情意。他没见过真庐山,但他太了解老师了 —— 了解老师的学识厚度,了解老师的性情温度,了解老师对故乡山水的眷恋。于是,他把对老师的 “知”,全融在了笔墨里。

融百家技法,筑 “山水风骨”

沈周能把想象中的庐山画得如此生动,更离不开他对前代笔墨技法的汲取与创新。他早年学过五代董源的 “披麻皴”(笔法如麻线披散,温润柔和),又深得元代王蒙 “解索皴”(笔法如解开的绳索,扭曲密集)的精髓。在《庐山高图》里,他把 “解索皴” 用到了极致:画山岩时,一笔笔皴擦交织,既画出了庐山石质的坚硬粗糙,又因笔法的灵动,让山岩有了 “呼吸感”;画树木时,或点或勾,或浓或淡,让林木在苍劲中透出秀润。

设色上,他也极有讲究:以淡赭石染山石,衬出山体的温暖厚重;以花青染树叶、溪水,添了几分清新灵动;偶尔点缀的朱砂红,让秋树的叶子像燃着的火苗,为整幅 “水墨山水” 添了一抹活泼的亮色。这些技法的融合,让 “想象中的庐山” 既有了传统山水的笔墨筋骨,又有了沈周自己心中的 “精神气象”。

师道传承:两代人的 “山水情缘”

《庐山高图》的深情,还藏着一段 “家族式” 的师道传承。陈宽的父亲陈孟贤,曾是沈周的父亲沈恒(号贞吉)和伯父沈贞(号南齐先生)的老师;后来,沈周又拜陈宽为师。换句话说,陈家与沈家,是 “三代师生” 的缘分。

这种传承,像极了《庐山高图》里的山水结构:前辈如远景的主峰,撑起了 “师道” 的高度;后辈如近景的溪流,承接了 “师道” 的润泽。沈周画这幅《庐山高图》,不止是给陈宽个人祝寿,更是在向 “师道传承” 本身致敬 —— 他用画笔告诉世人:师恩从来不是一时一地的,而是一辈辈人把学问、品格、情怀向下传递的 “接力棒”,就像庐山的水,从主峰落下,汇成溪流,滋养着山下的土地。

千年后再看:山水未改,师恩永存

如今,《庐山高图》静静躺在台北故宫博物院里,距今已有五百多年。庐山的石依然苍劲,水依然灵动,可画里的情意,却从未因岁月流逝而褪色。

其实,我们每个人生命里,都有这样一座 “庐山”。它或许是教我们读书写字的启蒙老师,在我们心里种下知识的种子;或许是引我们走上正道的长辈,在我们迷茫时点亮方向;或许是带我们探索世界的前辈,在我们踟蹰时给予勇气。他们就像画里的庐山,用自己的 “高” 与 “厚”,托举着后来者向上生长。

当你觉得人生步履沉重时,不妨想想《庐山高图》里的山水:山的厚重,能让你明白 “沉淀” 的力量;水的灵动,能让你懂得 “包容” 的智慧;而那溪水畔仰望的人影,会让你记起 —— 每个人都曾站在 “师恩” 的山脚下,被那份高远与温暖,默默照亮过前行的路。

就像沈周把感恩藏进山水间,我们也可以把对 “引路人” 的敬意,藏进日常的点滴里:一句真诚的问候,一次用心的倾听,或者,只是在想起他们时,心里泛起的那阵温柔的涟漪。因为师恩的美好,本就该这样,在岁月里静静流转,生生不息。