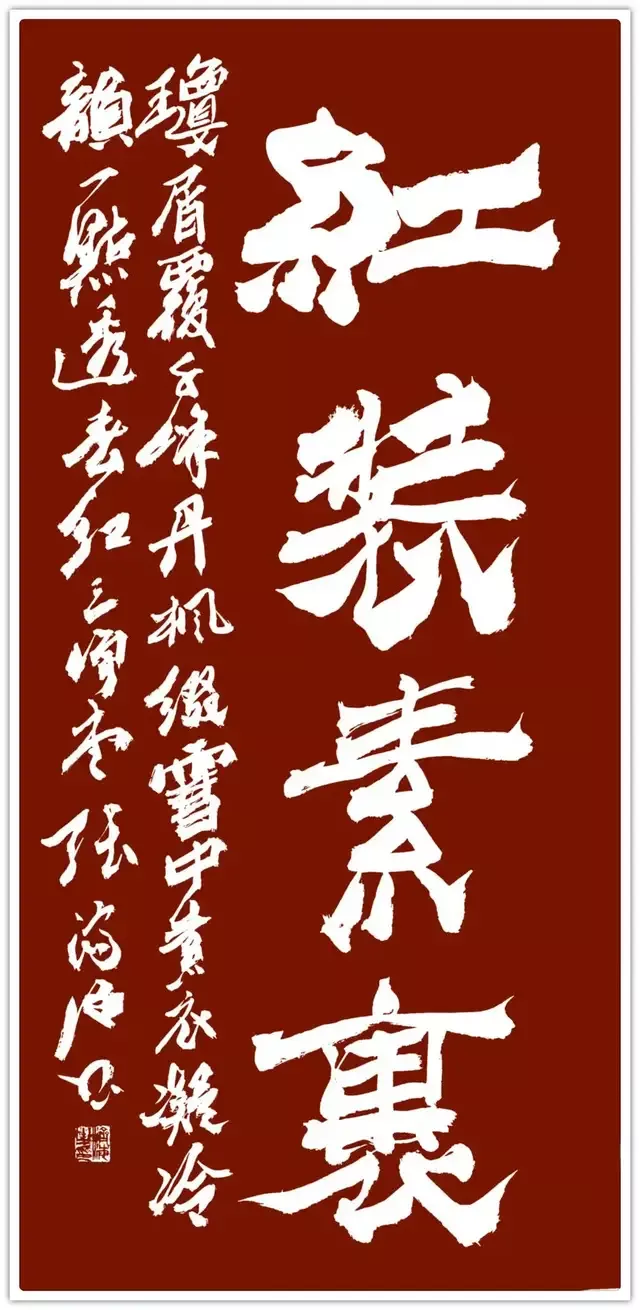

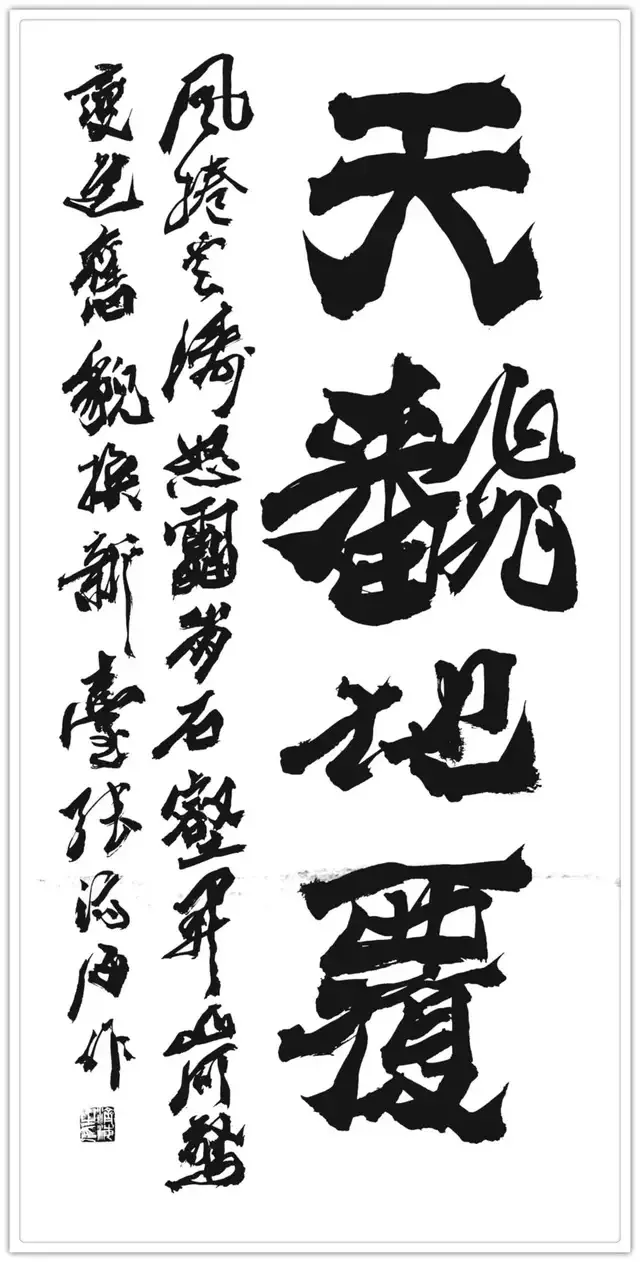

张济海——【复兴之路 大国担当】引领时代的楷模力量

笔落山河动,墨染时代魂。

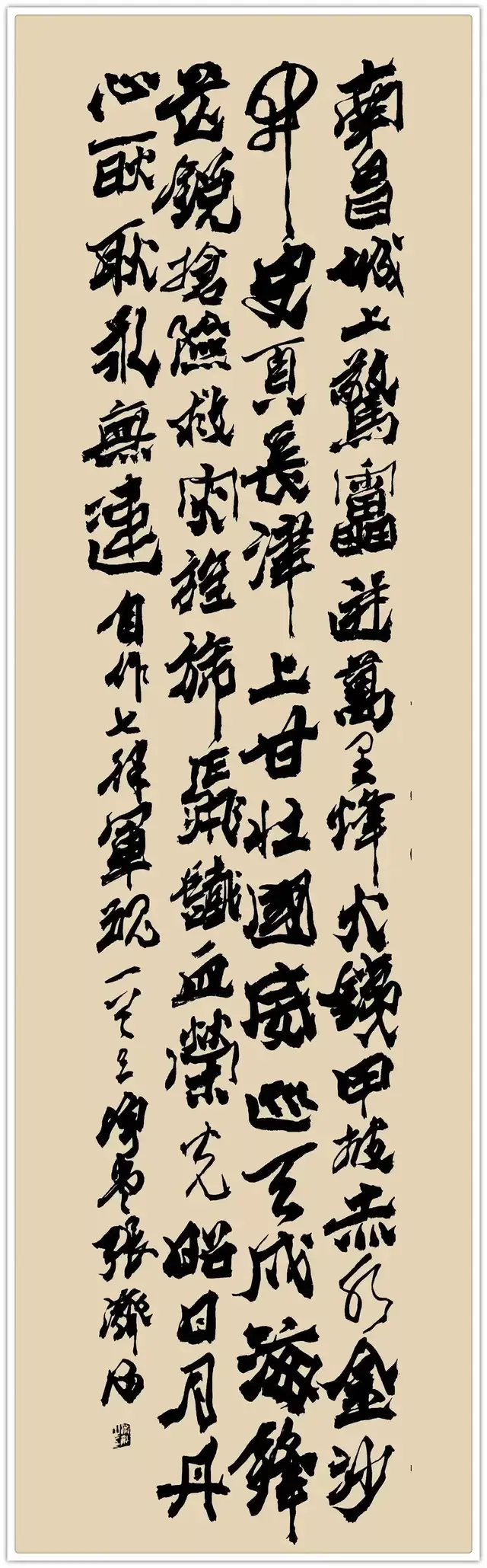

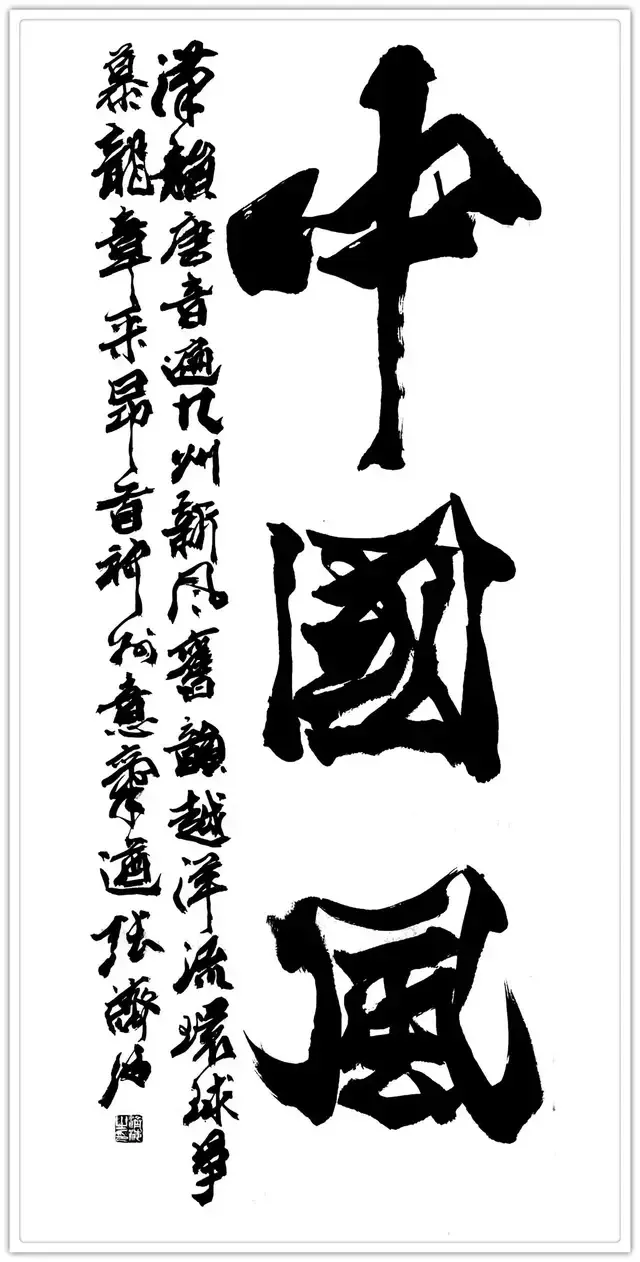

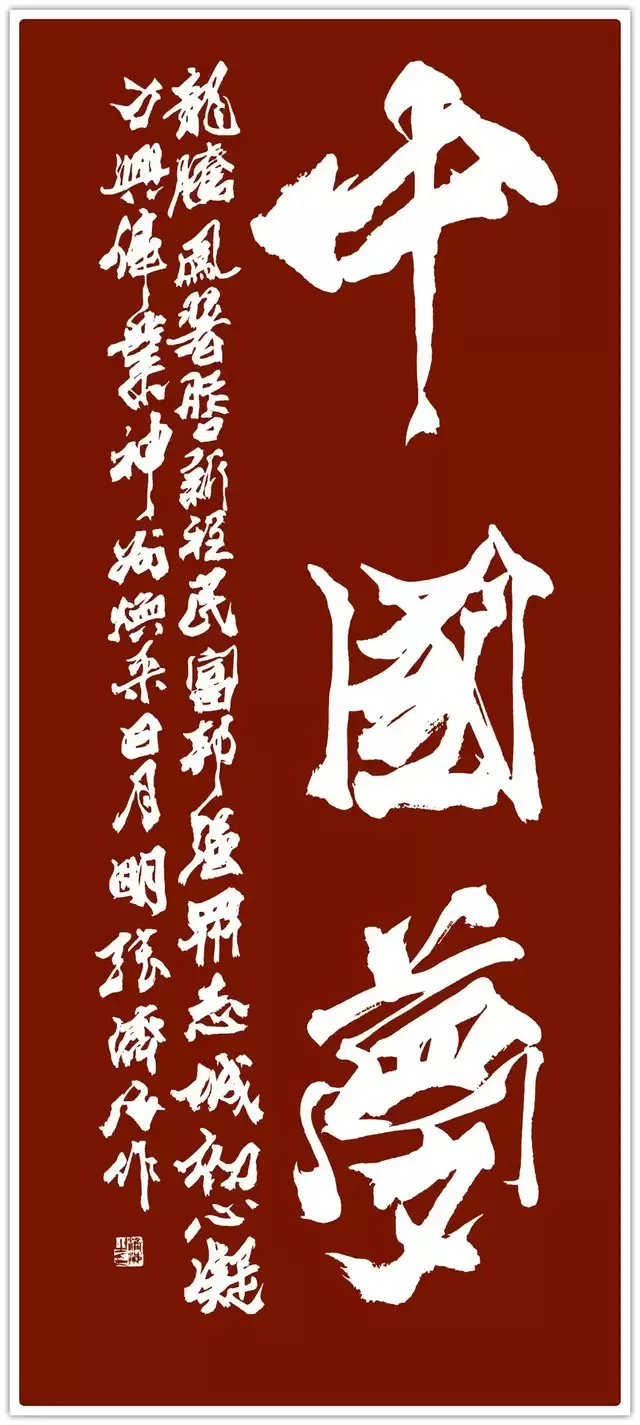

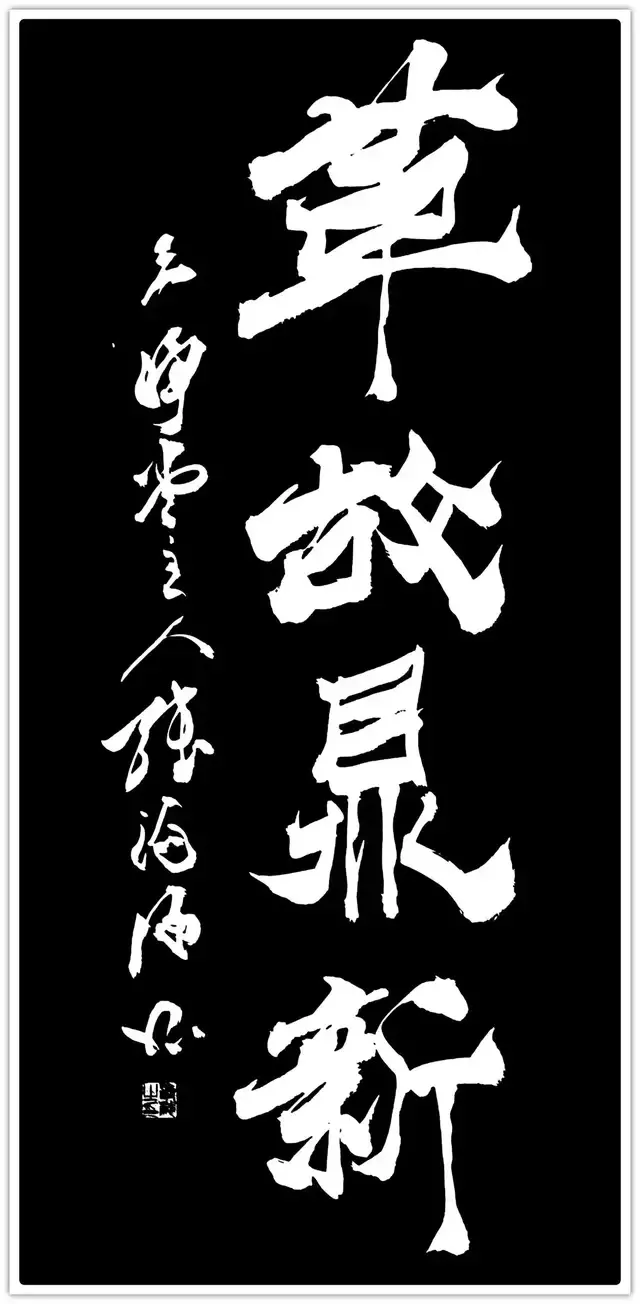

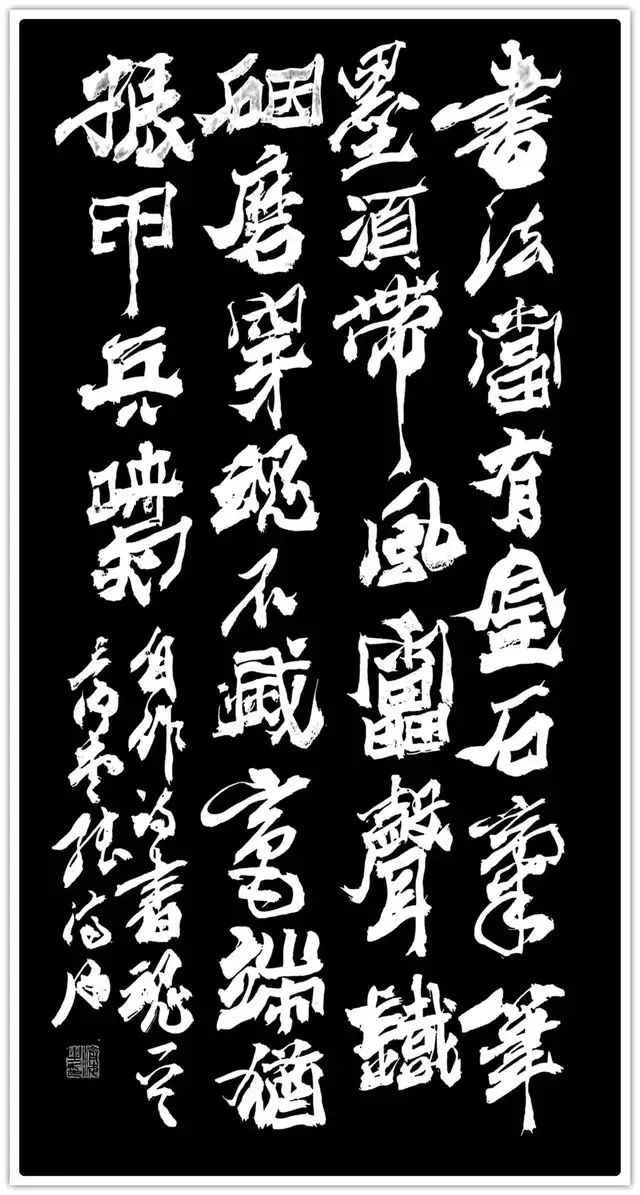

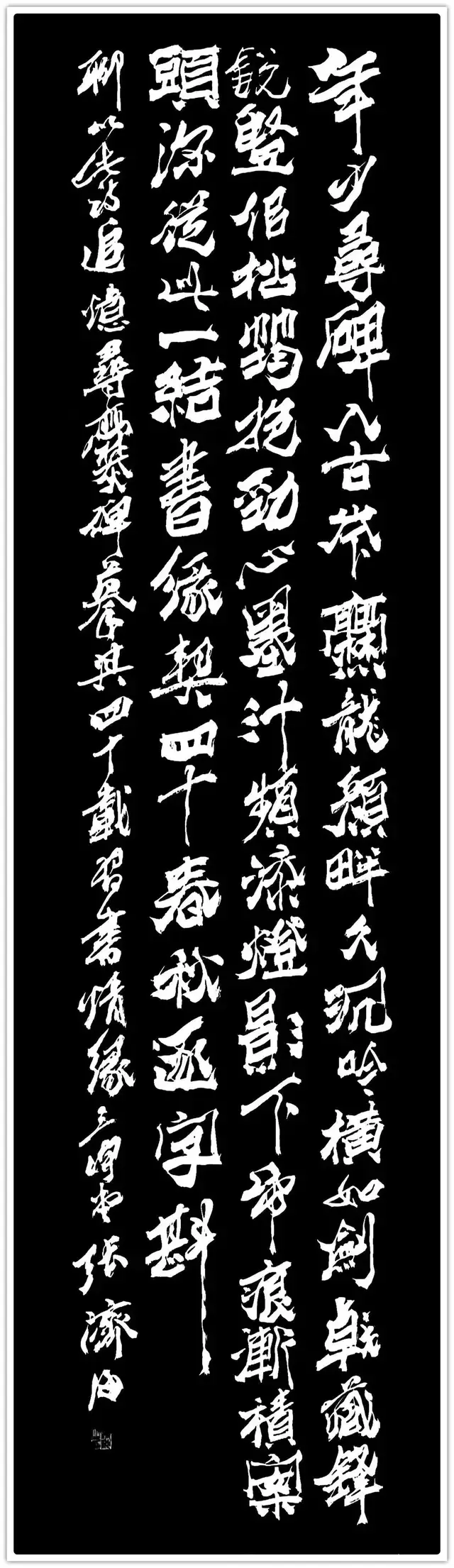

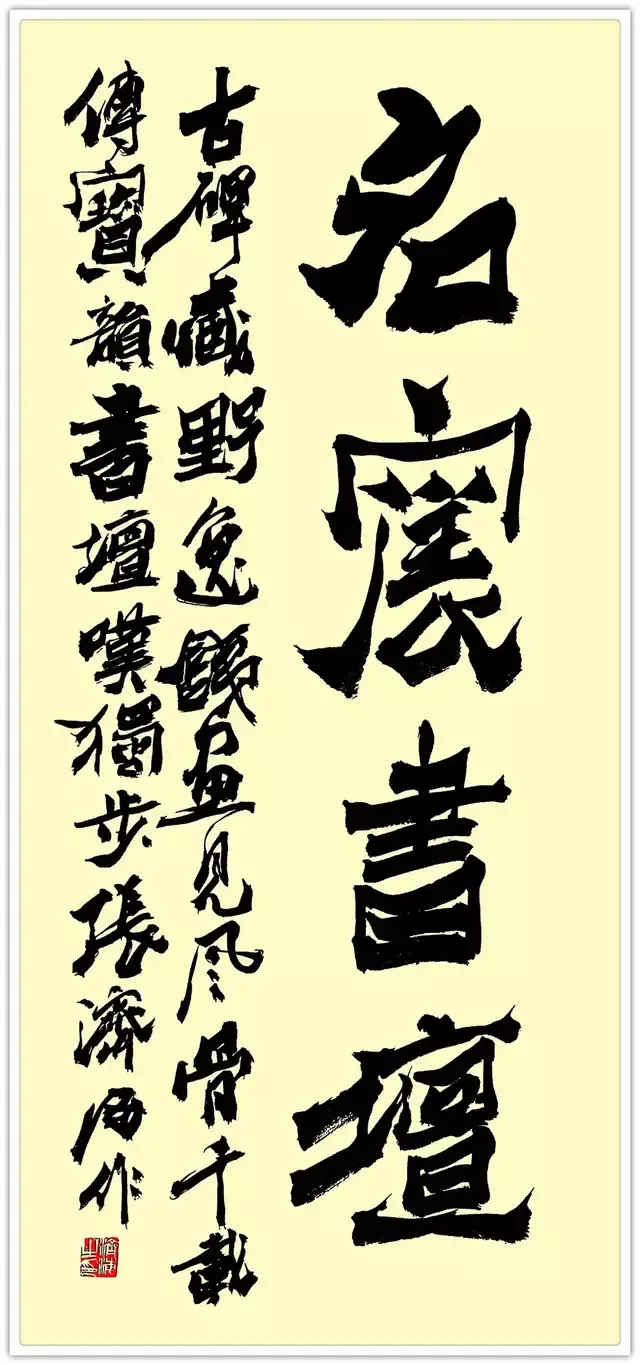

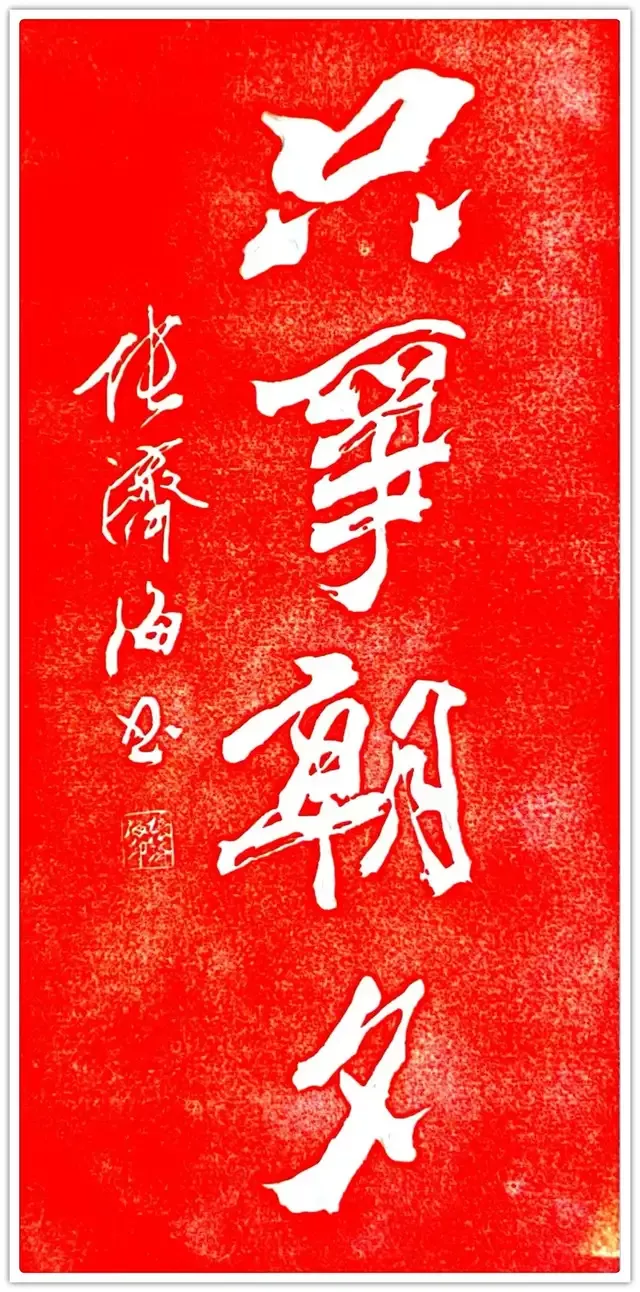

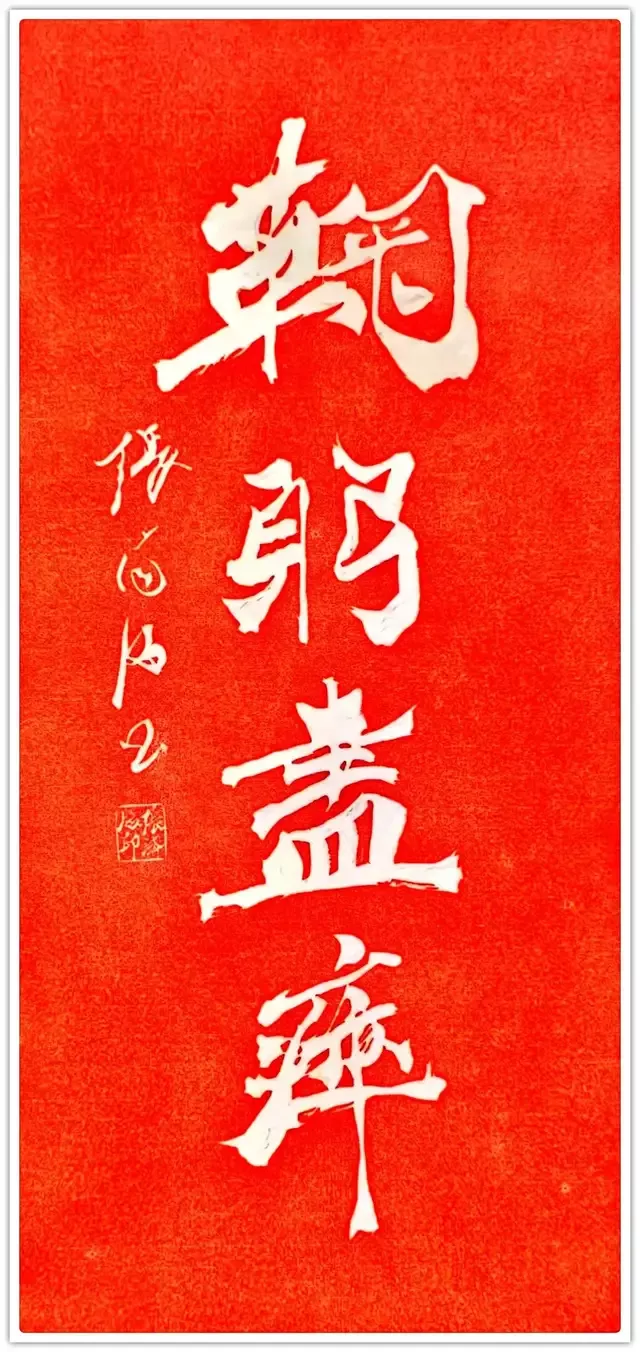

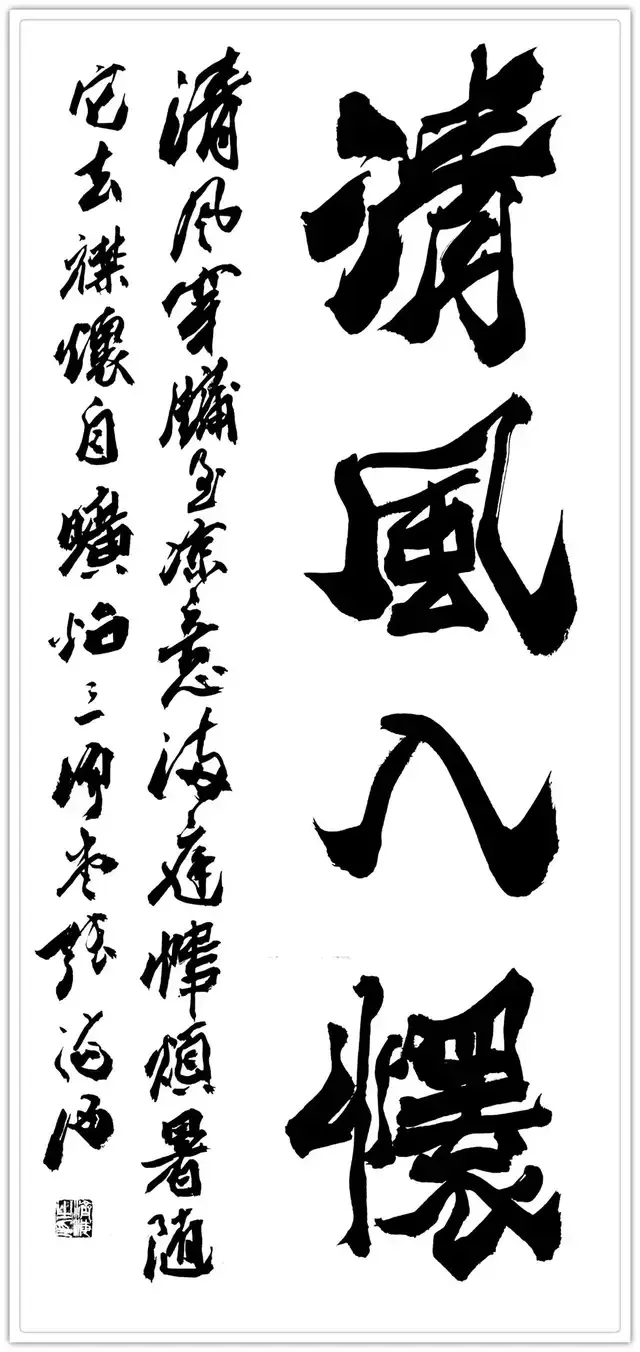

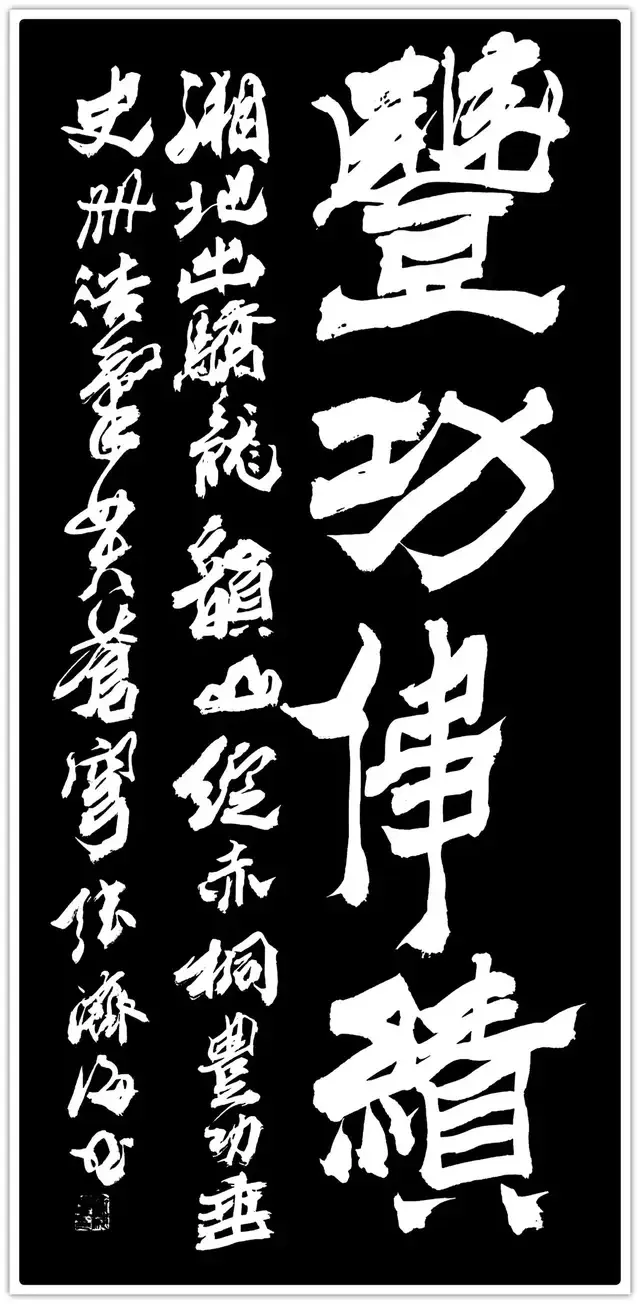

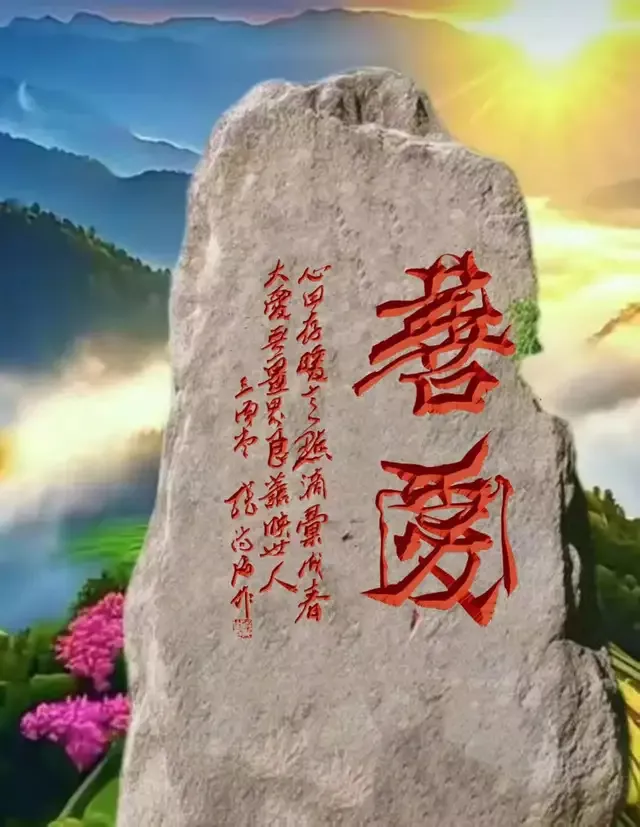

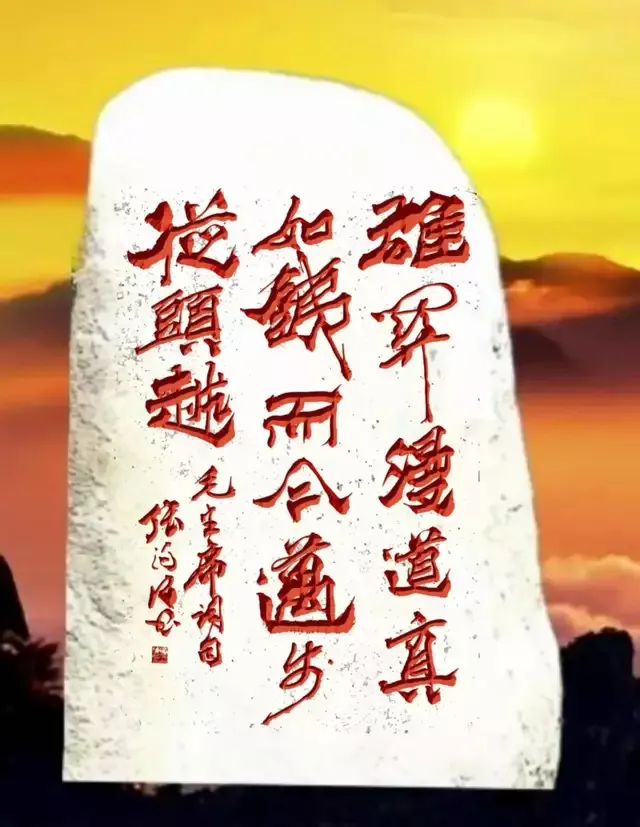

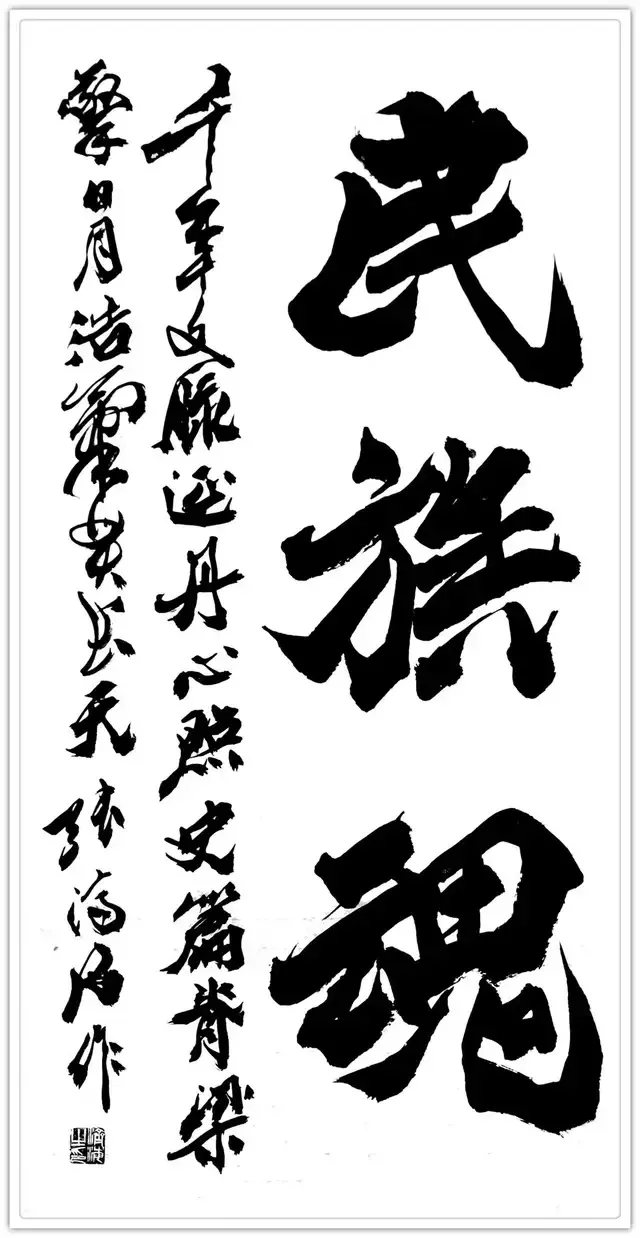

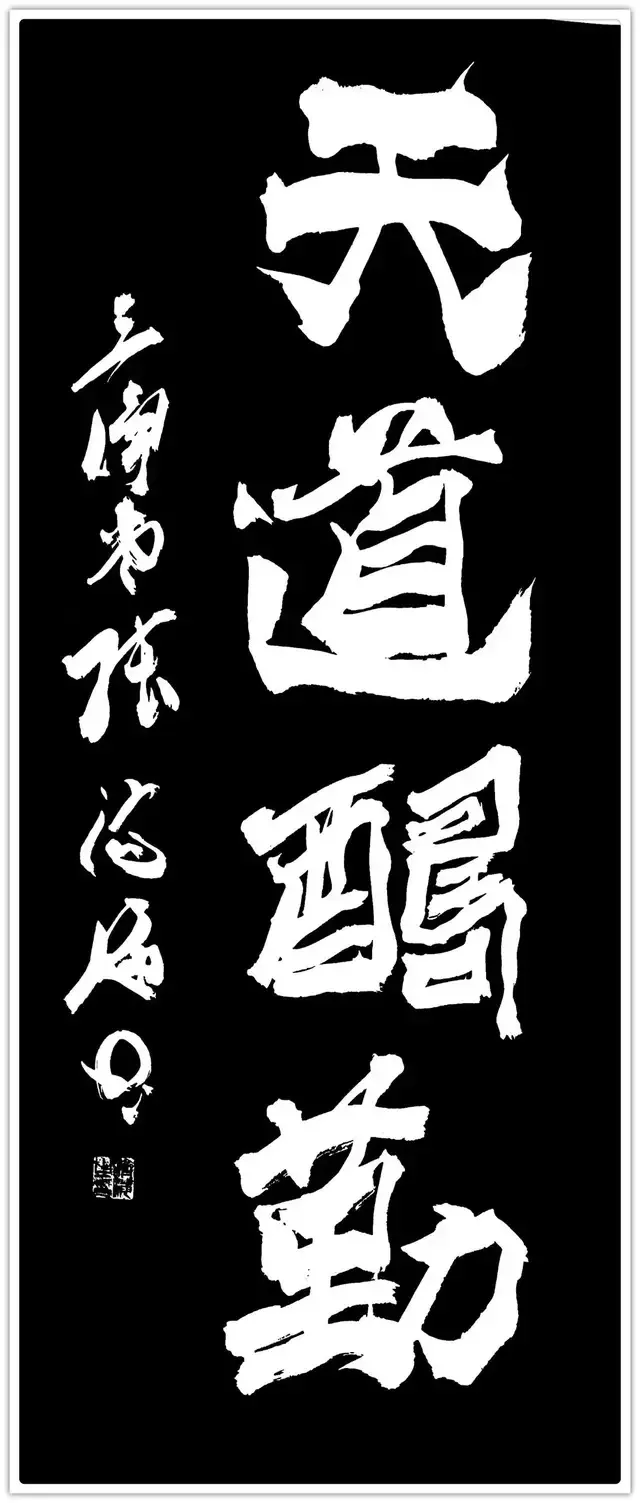

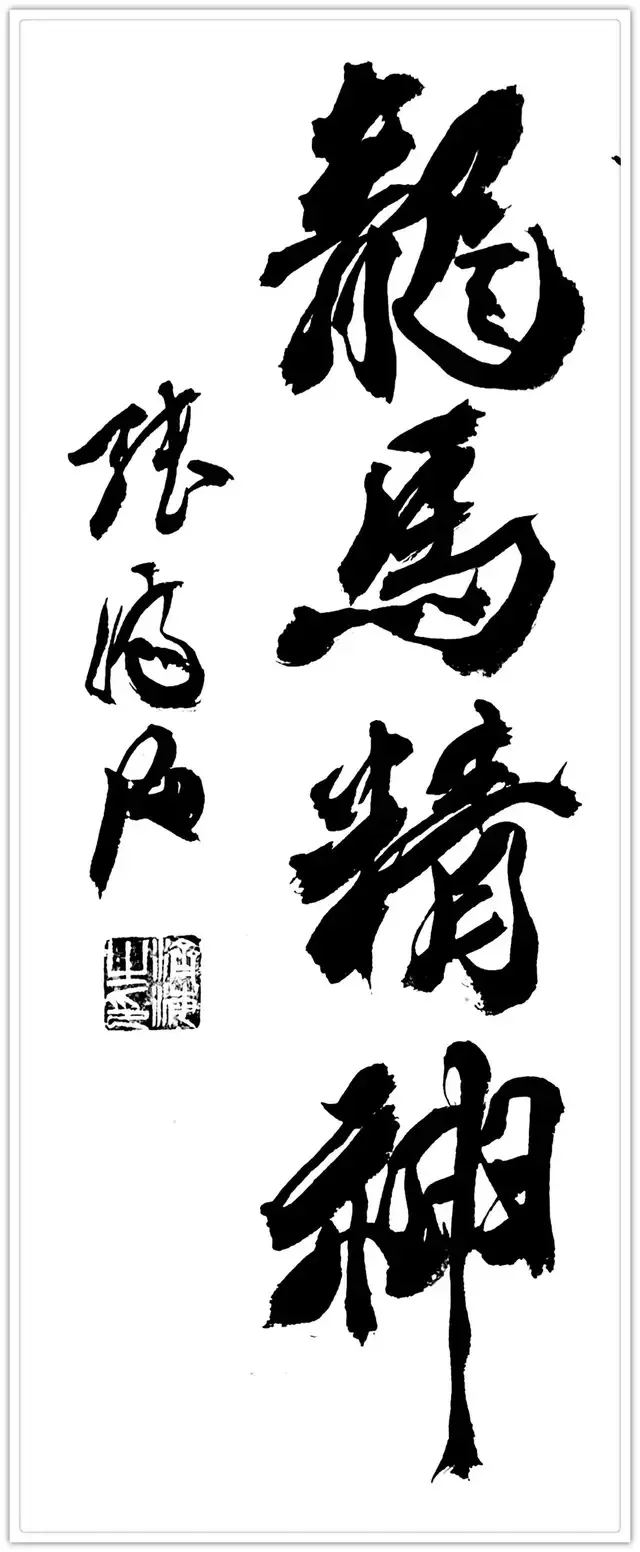

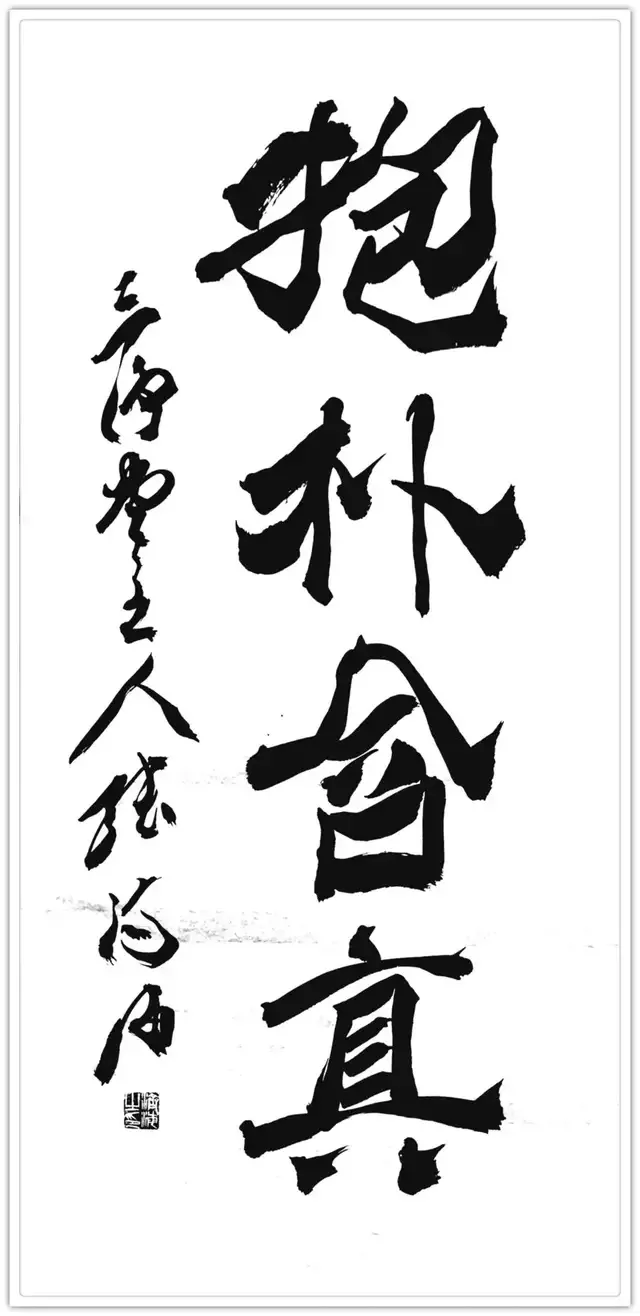

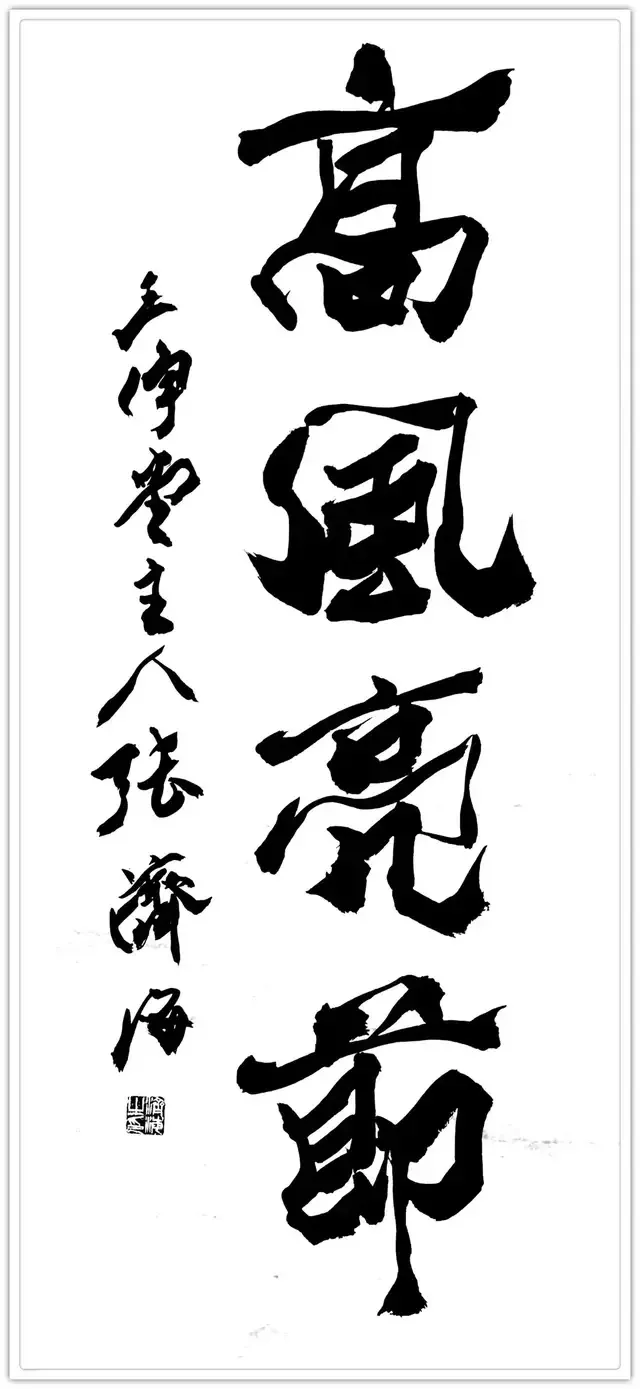

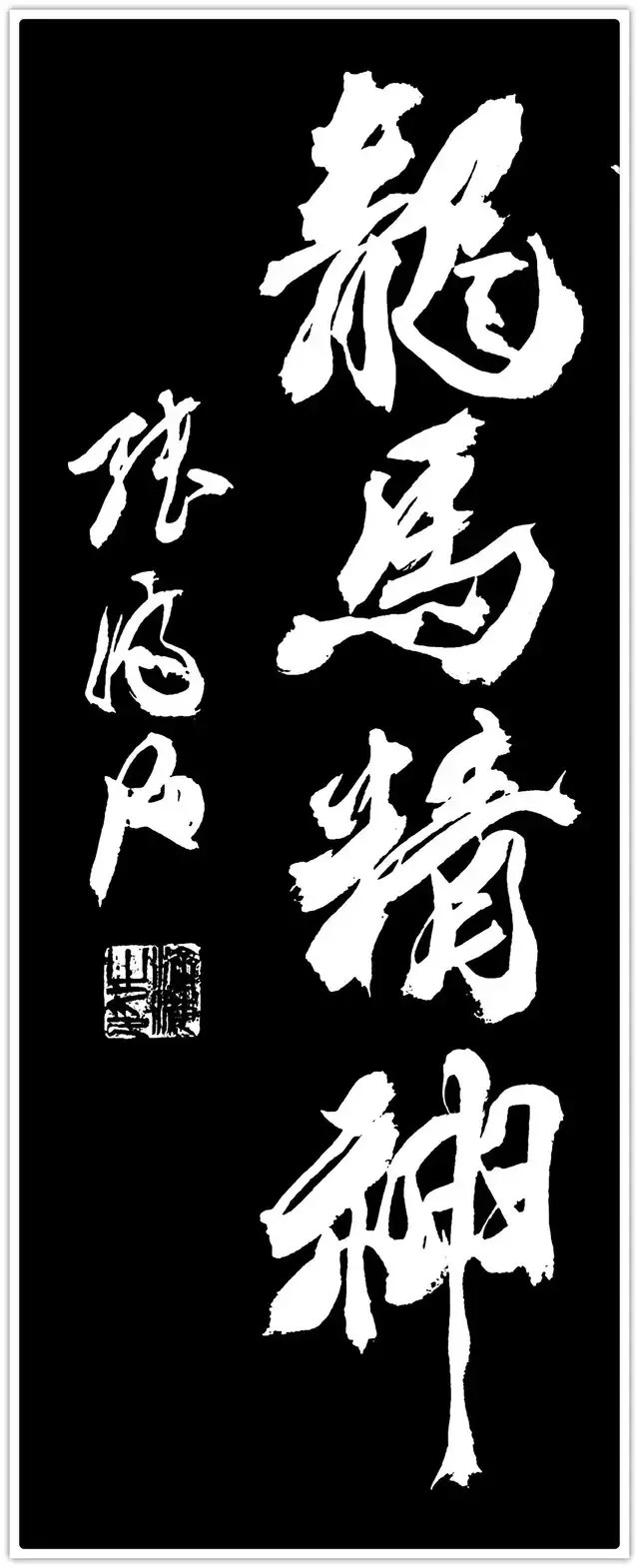

在中华民族伟大复兴的壮阔征程中,张济海以笔墨为刃,将千年文脉的厚重与时代精神的锋芒熔铸于方寸之间,于传统与现代的交融中,勾勒出“强国有我”的铿锵担当。

张济海作品,不仅是令人叹为观止的艺术瑰宝,更深刻彰显着新时代文艺工作者“为人民而创作”的赤子情怀与大国风范。既承续了千年文脉的深邃厚重,又绽放出新时代的璀璨华光,在笔墨的灵动律动间,彰显着坚定的文化自信;于精妙的构图意境中,传递着楷模的磅礴力量。

这,不仅是一场视觉艺术的极致盛宴,更是一次向世界庄严宣告中国精神、中国气派的文化宣言,淋漓尽致地彰显了书画艺术在新时代的楷模力量与使命担当。

张济海,1955年生于山东莘县,教授、硕士生导师,一级美术师 ,开宗立派的书法家。

张济海15岁因书画特长被特招入伍,开启40多年军旅生涯,其坚毅性格与雷厉风行作风融入书法。他独创“爨八体”,将多种书体特色融为一体,被收入新版《中国书法大字典》而永载史册。代表作《厚德载物》等,在各大拍卖高价拍出,还被镌刻于八达岭长城居庸关。著有《书法教程》《心灵轨迹》《书法有道》《书法兵法论》《爨八体自述》《能量书法论纲》《中国高等艺术院校名师学范本》《书法大道365》《张济海书法作品集》等。

书不入魏晋便是俗格

——从修身逻辑观书法高古之气

文/张济海

书不入魏晋便是俗格,是米芾论书极其重要的书法观点。他强调学习书法要重魏晋风骨,直言后世书法若未汲取魏晋精髓便易流于俗套。这一评判标准的核心,在于魏晋书法以王羲之等大家为代表的“自然意趣”,其背后是笔法法度与精神境界的高度统一。而儒家“行胜于言”的修身逻辑——主张以实践完善自我、由内而外达成境界提升——与书法追寻魏晋高古之气的路径恰相契合。书法的“入魏晋”绝非简单摹仿字形,实则是像儒家修身般,通过笔法实践与精神涵养的双重锤炼,实现从“匠俗”到“高古”的格调跃升。二者共同指向“以行践道”的核心,为理解书法艺术的本质提供了关键视角。

魏晋高古之气的生成,恰是书法艺术“修身”历程的完美范本,其根基在于时代语境下笔法与精神的同步成熟。从书体演进来看,魏晋处于隶变完成、诸体齐备的关键期,篆书的圆劲、隶书的朴茂未散,楷书的端庄、行书的灵动初生,这种“过渡性”为笔法创新提供了广阔空间。钟繇楷书“备尽法度,为正书之祖”,其《宣示表》横画仍带隶意,起笔藏锋、收笔回护,看似古拙却暗含刚劲,正是笔法从“实用”向“艺术”进阶的实践结晶;王羲之更将诸体笔法熔于一炉,《兰亭集序》中二十余个“之”字形态各异,点画间“衄挫于毫芒、起伏于锋杪”,每一笔都是长期锤炼后的自然流露,恰如儒家修身“积跬步而至千里”的实践逻辑。

社会文化的滋养则为这种“笔法实践”注入了精神内核。魏晋玄学“越名教而任自然”的思潮,使文人摆脱了汉代书法的实用桎梏与神学束缚,将个体性情融入笔墨。王羲之在兰亭雅集中“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的感悟,转化为笔墨间的灵动洒脱;王献之《鸭头丸帖》“鸭头丸,故不佳。明当必集,当与君相见”的简淡语辞,与笔法的欹侧灵动形成完美呼应。这种“书为心画”的境界,正如儒家“修身在正其心”的主张,笔法实践成为精神涵养的外化,二者互为表里,共同铸就了高古之气的灵魂。

魏晋高古之气的审美特质,暗合儒家“修身有法”的进阶逻辑,可分为笔法之“正”、结体之“和”、气息之“诚”三个层次。笔法之“正”是高古之气的根基,如同修身始于“格物致知”的扎实实践。魏晋书法确立了“藏头护尾、中锋行笔”的笔法准则,王羲之《黄庭经》的竖画“力透纸背”,起笔藏锋如“万钧之弩初张”,行笔稳健似“顺水行舟”,收笔回锋若“羚羊挂角”,每一步都有明确法度却无刻意痕迹。这种“精劲含蓄”的笔法,摒弃了刻意雕琢的匠气与随意挥洒的野气,正如儒家修身“非礼勿动”的自律,在规矩中实现自由,是“技进乎道”的初级境界。

结体之“和”是高古之气的骨架,对应修身“致中和”的境界追求。魏晋书法打破了汉代隶书的规整匀齐,形成“奇正相生”的结体范式。《爨龙颜碑》字形大小错落,却通过笔画的疏密对比达成整体平衡;王献之《中秋帖》结体左欹右正,上紧下松,看似欹侧却“险中求稳”。这种结体逻辑既遵循汉字的结构本质,又赋予个性化表达,如同儒家“和而不同”的处世智慧——守正而不僵化,求变而不逾矩。后世“馆阁体”之所以沦为俗格,正是因失却这种“和”的境界,只求整齐划一而无性情流露,恰如修身者只重形式而失却本心。

气息之“诚”是高古之气的灵魂,堪比修身“止于至善”的终极追求。魏晋书法的“自然天成”,本质是书写者内心世界的真实投射。王羲之《兰亭集序》因“天朗气清,惠风和畅”的心境而笔墨灵动,因“死生亦大矣”的感慨而气息沉厚,二十余个“之”字随情绪流转而形态各异,却气韵贯通;钟繇《荐季直表》笔法稚拙却饱含恳切之情,所谓“不激不厉而风规自远”,正是“诚于中而形于外”的体现。这种“诚”绝非刻意为之的“野逸”,而是长期笔法实践与精神涵养后的浑然天成,是书法“修身”的最高境界。

后世书法对高古之气的传承,始终遵循“修身式”的实践路径,米芾自身的探索便是典型例证。米芾自称“集古字”,早年遍临魏晋诸帖,从《兰亭集序》中习得笔法之精,从《宣示表》中悟得结体之妙,这一阶段如同儒家“格物致知”的积累;而后他将魏晋笔法与个人性情融合,形成“沉着痛快”的独特风格,其《蜀素帖》笔法精劲仍存魏晋遗韵,结体欹侧却显个人意气,实现了“取其神而非其形”的突破,恰如修身“知行合一”后的境界跃升。

唐代书家对魏晋的传承更重“法度实践”。欧阳询《九成宫醴泉铭》以魏晋笔法为基,将“藏头护尾”的准则提炼为更精密的规范,却未失高古之韵;褚遂良《雁塔圣教序》则在魏晋笔法中融入灵动之气,结体疏朗如“瑶台婵娟”,是对高古之气的创造性转化。清代碑学兴起后,邓石如、吴昌硕从金石碑刻中汲取养分,邓石如“以隶笔作篆”延续了魏晋“诸体交融”的思路,吴昌硕《石鼓文》临本笔法沉厚如钟繇,气息苍劲似王羲之,实则是对魏晋“笔法与精神统一”传统的回归。

反观后世沦为“俗格”的作品,皆因背离了这种“修身式”路径。或如某些“馆阁体”书家,只摹魏晋字形之“表”,却忽视笔法锤炼之“实”,如同修身者只重外在礼仪而失却内心修为;或如近代某些“创新”书家,摒弃魏晋法度空谈个性,如同修身者脱离规矩肆意妄为,最终沦为“野狐禅”。这恰印证了米芾的判断:脱离魏晋精髓的书法,终将因缺乏实践根基与精神内核而流于俗套。

在当代书法创作中,“入魏晋”的修身逻辑更具现实意义。当下部分书家或追求怪诞形态以博眼球,或沉迷技术堆砌而失却性情,根源在于将书法等同于“技巧表演”,忽视了“笔法实践—精神涵养—气息生成”的进阶规律。重拾高古之气,首先需像儒家“正心诚意”般锤炼笔法,深入临习《兰亭集序》《宣示表》等经典,掌握“藏头护尾、中锋行笔”的根本;其次要如“修身养性”般涵养精神,在传统文化中汲取养分,让笔墨成为内心的真实表达;最终实现“知行合一”,将魏晋精髓与时代精神融合,形成既有高古之韵又具个性的风格。

米芾“书不入魏晋便是俗格”的论断,与儒家修身逻辑共同揭示了艺术的本质:真正的高格从来不是外在形式的模仿,而是内在修为的外化。魏晋高古之气所承载的,是“以行践道”的实践智慧——笔法的锤炼如同修身的实践,精神的涵养好比内心的正心,二者结合方能成就不朽之作。在当代,唯有遵循这种“修身式”的传承路径,在实践中守正,在涵养中创新,才能让书法摆脱俗格桎梏,延续千年艺术生命力。这既是对魏晋传统的最好致敬,也是书法艺术“止于至善”的永恒追求。