“海上生明月,天涯共此时”——简述中秋节的文化内涵

中秋节,作为中国四大传统节日之一,承载着深厚的文化内涵和历史渊源。中秋节的文化内涵非常丰富和深厚,远不止于“吃月饼”和“赏月”。它凝结了中华民族数千年的哲学思想、伦理情感和审美追求。其核心文化内涵可以从以下几个层面来理解:

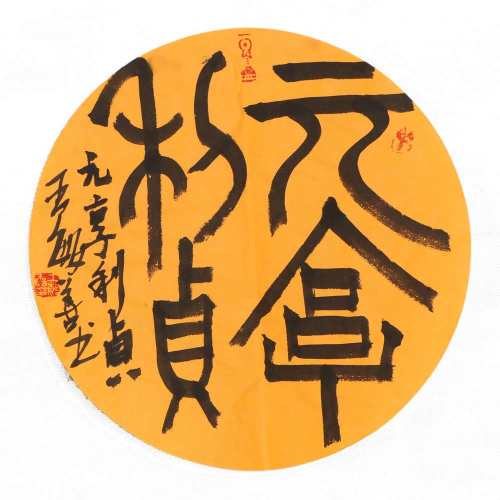

王敏善书

一、核心:团圆与和谐

这是中秋节最广为人知、也最核心的内涵。

1. 家庭团圆(人伦之和):中秋时节,秋收已毕,天气凉爽,月圆人圆。它强调家庭成员的团聚,体现了中国人对血亲关系的重视和“家和万事兴”的伦理价值观。无论身在何方,人们都会在这一天努力回家,与亲人共度佳节,共享天伦之乐。这背后是儒家文化中“齐家”思想的体现。

2. 天人合一(宇宙之和):圆圆的月亮是宇宙和谐圆满的象征。在中秋节,人们仰望明月,不仅仅是在欣赏美景,更是在进行一种与宇宙的对话。圆月代表了完整、圆满和循环,寄托了人们希望生活幸福美满、事业圆满顺遂的美好愿望。这种“月圆人圆”的对应,完美诠释了中国人“天人合一”的哲学观。

3.和谐美满:中秋节不仅是一个家庭团聚的节日,也是一个期待和谐美满的时刻。和谐的理念体现在各个方面,从社会的美满和谐有序到人际关系的和睦相处,从家庭的和和美美到生意上的和气生财,中秋节的和谐美满理念涵盖了生活的方方面面。

二、感恩与庆祝丰收

中秋节起源于古老的“秋祀”和“月祀”活动。

1. 农耕文明的印记:中秋节正值秋季中期,是农作物收获的季节。古代农民会在这个时间举行仪式,答谢神明的庇佑,庆祝一年的丰收。摆上月饼、瓜果、芋头等时令食物,首先是为了祭祀月神,然后家人分享,这其中充满了对大自然馈赠的感恩之情。

2. 分享的喜悦:丰收的果实要与家人和邻里分享。互赠月饼、馈送礼品,正是这种分享精神和庆祝丰收喜悦的延续。

三、浪漫与审美:诗意的寄托

月亮自古以来就是中国文人墨客最重要的灵感源泉之一。

1. 文学意象:月亮承载了无数的情感——思乡、怀人、念旧、孤独、高洁。从李白的“举头望明月,低头思故乡”到苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”,月亮已经成为一个永恒的文化符号。中秋节将这种诗意的生活美学推向了高潮。

2. 唯美仪式:赏月、拜月、燃灯、赏桂花等活动,都极具审美价值。它不是简单的娱乐,而是一种富有诗意的、对美好生活的仪式化表达。

四、多样的民俗与地域特色

中秋节的内涵也通过丰富多彩的民俗活动得以展现,不同地区为其增添了独特的风采:

1.赏月、拜月:最普遍的活动,表达了人与自然的沟通。吃月饼:月饼是“团圆”最直接的象征物,其圆形和甜味都寓意着圆满和甜蜜。

2.赏桂花、饮桂花酒:八月桂花香,桂花象征着富贵、吉祥和收获。观潮(如钱塘江):体现了自然力量的壮美。

3.燃灯、猜灯谜:为节日增添了欢乐和智慧的色彩。玩花灯(南方如广东、香港等地):尤其是儿童提灯笼游玩,充满了童趣和节日气氛。吃芋头:在一些地方,芋头因与“余头”谐音,寓意好兆头。

4.文化符号的普世价值, 2006年被列入国家级非物质文化遗产,其"月寄相思"的意象跨越国界,成为全球华人共同的文化认同。季羡林等学者曾指出,中秋明月承载着游子对故乡的永恒眷恋。

总之,中秋节的文化内涵是一个多层次、立体化的体系,在哲学层面,它体现了“天人合一”的宇宙观。在伦理层面,它强调了家庭团聚与社会和谐。在精神层面,它充满了浪漫的诗意和美好的寄托。在生活层面,它是感恩丰收、享受劳动成果的庆祝仪式。

因此,中秋节不仅仅是一个节日,更是中华民族重人伦、爱自然、求圆满、慕美好的文化精神和民族情感的一次集中表达和年度升华。(文/王敏善)