唐杜牧《九日齐山登高》的历史背景和艺术特色

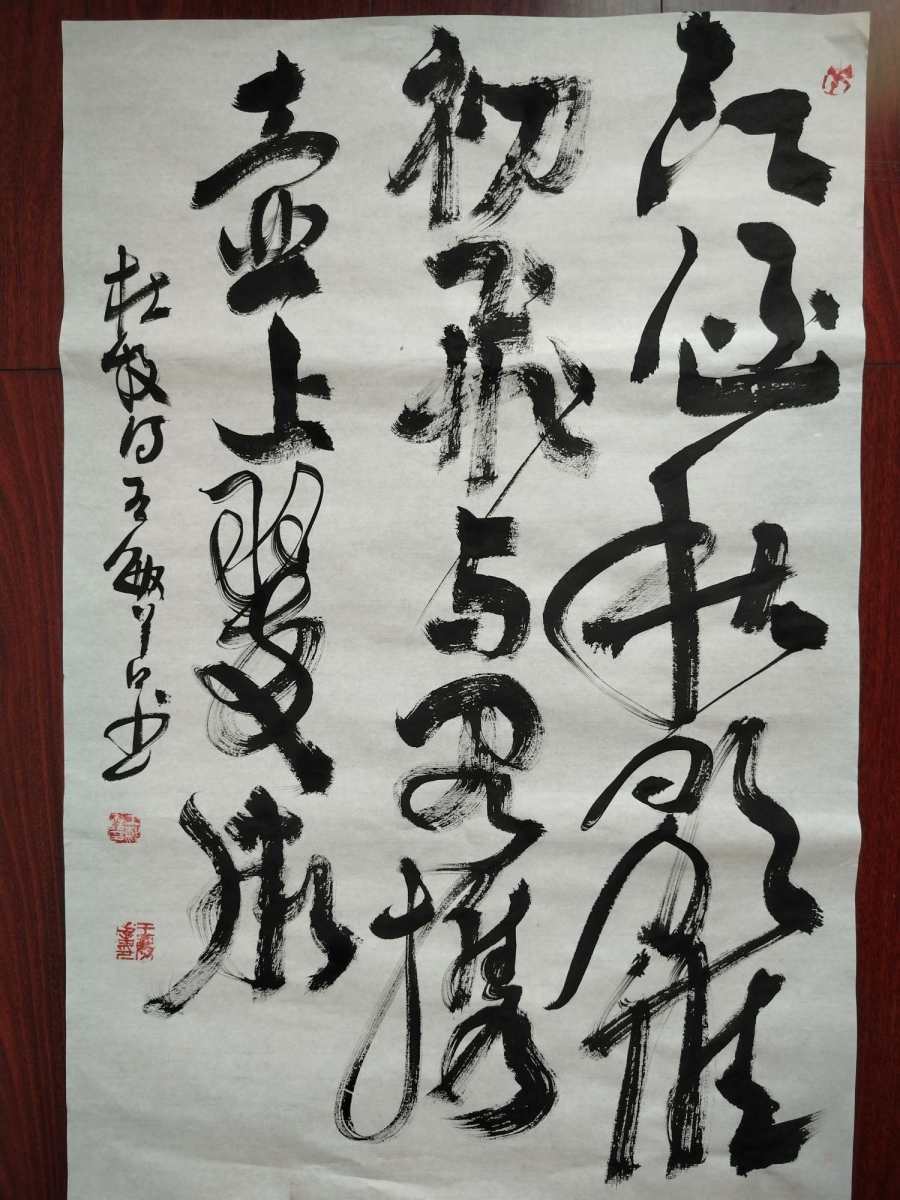

江涵秋影雁初飞,与客携壶上翠微。

尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。

但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖。

古往今来只如此,牛山何必独沾衣?

——唐•杜牧

《九日齐山登高》是唐代著名诗人杜牧于唐武宗会昌五年(845年)任池州刺史时所作。这一年,杜牧邀请好友张祜一同登齐山,正值重阳佳节,二人共赏秋景、饮酒赋诗,张祜依韵和诗,形成了这一段诗坛佳话,此次登高不仅是一次自然风光的欣赏,更是两位诗人情感交流的重要契机。齐山位于今安徽省池州市贵池区东南,杜牧在此建有“翠微亭”,取自李白诗句“开帘当翠微”,以表达对李白的追思之意。

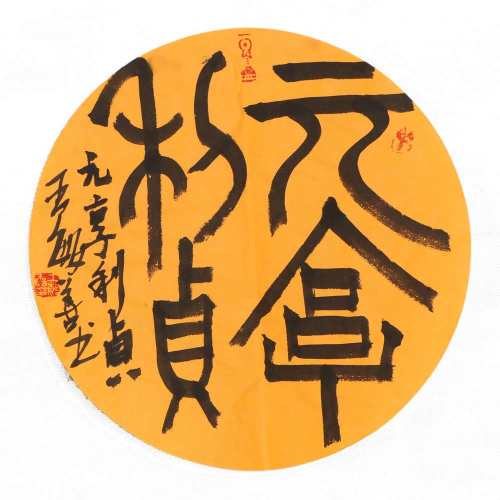

王敏善书

历史背景与艺术特色。

一、历史背景

这首诗的创作具有非常具体的历史时空坐标,了解其背景是理解诗中复杂情感的关键。

1. 创作时间与地点:唐武宗会昌五年(845年)农历九月九日重阳节,池州齐山,当时杜牧正任池州刺史,这是他第二次外放,远离唐朝的统治中心长安。

2. 杜牧的个人境遇:政治上的失意,杜牧胸怀经天纬地之才,素有安邦定国的政治抱负。但他所处的时代正值中晚唐的“牛李党争”最激烈的时期。杜牧与两派皆有渊源,但又被两派同时排挤,导致其仕途坎坷,长期在外担任闲职。池州刺史之职对他而言是一种不得志的放逐。诗中“尘世难逢开口笑”正是这种怀才不遇、壮志难酬的感慨。此次登高,杜牧是与另一位著名诗人张祜同行。张祜同样是一位才高而仕途失意者,终身布衣。两位“同是天涯沦落人”的才子一同登高赋诗,难免会产生强烈的共鸣,既有互相劝慰,也难免同病相怜,共抒悲愤。

3. 时代背景:晚唐时期,唐帝国已由盛转衰,政治腐败、藩镇割据、宦官专权等各种社会矛盾日益尖锐。敏感的知识分子普遍感受到一种盛景难再、末日将临的悲观情绪。这种时代的阴影也投射在了诗人的心中,使得诗中的旷达背后,隐藏着一层对时代和命运的深沉无奈。

4. 重阳节的隐喻:重阳节本有登高避灾、饮酒赏菊的传统,杜牧却反其意而用之,以“尘世难逢开口笑”暗喻世道艰难,赋予节日更深层的苍凉底色。诗是在晚唐衰败的时代大背景下,一位怀才不遇的诗人,在重阳节与另一位失意友人同登齐山时,有感而发所作。其情感是个人身世之叹与时代没落之感的交融。

二、艺术特色

杜牧此诗艺术成就极高,是其七律中的代表作,主要特色如下:

1. 矛盾情感的辩证统一:诗中交织着豁达与忧郁的矛盾情绪。如“古往今来只如此,牛山何必独沾衣”以齐景公泣牛的典故自我宽慰,表面超然,实则隐含对命运无常的无奈。但将酩酊酬佳节”看似洒脱,实则以醉消愁,暗含对现实的逃避。

2. 情景交融,意境开阔:首联“江涵秋影雁初飞,与客携壶上翠微”起笔不凡。诗人不是直接写山,而是从江水写起,“涵”字极妙,描绘出秋景(包括天空、飞雁、山色)尽收于澄澈江中的宏大画面,天地一体,意境空明辽远,为全诗奠定了旷达的基调。

3. 情感矛盾,张力十足:全诗最大的特色在于旷达超脱与抑郁悲愤的复杂交织,形成了巨大的艺术张力。诗人一方面想超脱烦恼:“与客携壶”的豪兴、“菊花须插满头归”的狂放、“但将酩酊酬佳节”的洒脱,都是试图用节日和酒精来忘却痛苦。但另一方面,愁绪又无处不在:“尘世难逢开口笑”是直抒胸臆的慨叹,“不用登临恨落晖”实则正说明他心中已生“恨落晖”(时光流逝、人生迟暮)之愁。“古往今来只如此”更是一种看透历史与人生后的苍凉与无奈。这种“想放开又放不开”的矛盾心理,极其真实动人,引起了后世无数失意文人的共鸣。

4. 用典精妙,翻出新意:尾联“古往今来只如此,牛山何必独沾衣?”化用了《晏子春秋》中的典故:齐景公登牛山,北望国都流泪感叹人生短暂。以往文人多用此典表达哀伤。杜牧却反用其意:既然人生无常、古今一同,那么像齐景公那样独自伤心落泪又有什么必要呢?这是对友人的劝慰,也是对自己的开解,强作旷达以压住深沉悲郁,使诗意在结尾得以升华,更显厚重。

5. 语言凝练,对仗工巧:作为七律,此诗对仗工整,如“尘世难逢开口笑”对“菊花须插满头归”,“但将酩酊酬佳节”对“不用登临恨落晖”,自然流畅,毫无斧凿痕迹。语言风格既豪放俊爽(如“携壶”、“插满”、“酩酊”),又深沉含蓄(如“涵”、“恨”、“只如此”),充分体现了杜牧“雄姿英发”与“感慨深沉”并存的诗风。

《九日齐山登高》一诗,以其开阔的意境、复杂的情感、巧妙的用典和凝练的语言,深刻展现了一位晚唐知识分子在个人命运与时代洪流中的挣扎与思考。它不再是简单的节令登高诗,而是一首融合了人生哲学和历史感慨的深沉之作,因此能穿越千年,依旧动人。(图文/王敏善)