商丘师院学子“三下乡”:传承红色基因,赋能乡村振兴

6月15日,商丘师范学院“红蕴兴村·规划赋能——红色文化传承与乡村规划融合”实践团奔赴河南省商丘市睢阳区闫集镇张菜园村淮海战役总前委旧址,聚焦红色文化资源活化利用与乡村空间发展,开展深度规划实践调研。

青松掩映的村落深处,张菜园村的红色印记历久弥新。这片淮海战役的重要指挥中枢所在地,凭借其独特的历史地位入选省级红色教育基地,却也面临着展示利用方式单一、与乡村整体发展联动不足的现实挑战。

在镇村相关工作人员的介绍与引导下,团队深入承载着厚重革命历史的总前委旧址核心区,并走访周边村落与村民,系统探索红色基因如何有效融入乡村肌理,为革命老区振兴提供可借鉴的规划路径。

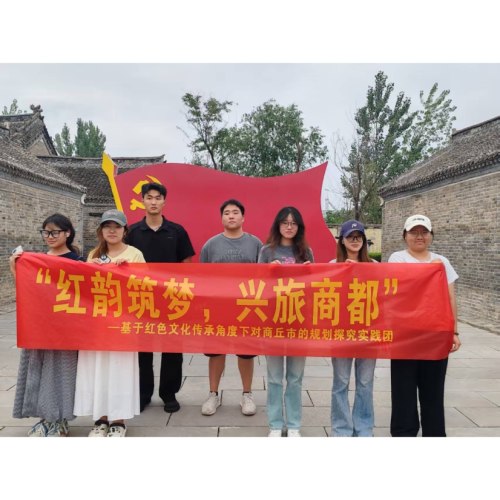

图为实践队员参观淮海战役总前委旧址。李雨涵 供图

现场观察:历史印记与游客体验交织

步入庄严肃穆的淮海战役总前委旧址院落,众多展物陈列其中。通过对旧址保护现状、空间布局以及游客参观流线的细致观察,团队认为,旧址的历史价值毋庸置疑,但展示手段较为静态,参观结束后游客与村落的互动体验相对匮乏。

在旧址出口处,队员们遇到了几位游客。一位带着孩子的中年游客坦言:“带孩子来接受红色教育很有意义,但参观完旧址后,感觉村里可看可参与的东西不多,如果能更深入地了解那段历史和现在的乡村变化就更好了。”这番坦诚的交流,让团队深刻意识到,红色教育不应止步于单向的参观,创造连接历史与当下的沉浸式体验空间,是提升吸引力的关键。

图为实践队员在淮海战役总前委旧址内与游客进行交流。江朵儿 供图

融合构想:让红色历史“活”在当下

队员们在村内走访时发现,整个村落的街巷格局、空间尺度与淮海战役总前委旧址的布局保持着内在协调。这让队员们深刻认识到,村落现存的整体空间肌理本身就是历史的延续,那些未经刻意修饰的街巷走向、墙体轮廓,都是承载红色记忆的隐性载体。

基于实地观察,团队提出将红色叙事从封闭展馆延伸至村落公共空间的构想:在保持原有建筑风貌的前提下,选取村内几处具有代表性的院落,通过适度的场景还原和图文解说,形成分散式的展示节点;利用村内现有的小广场和休憩点,设置简约的红色文化标识;规划一条串联主要节点的游览环线,引导游客自然深入村落。

风貌提升:红色元素融入乡土日常

走在张菜园村的街巷中,队员们观察着村民日常活动的场景,提出了思考:红色文化的融入,应当成为乡土生活的 “自然底色” 而非 “外来装饰”。

基于此,团队决定从生活场景切入进行风貌提升、微处点睛:将村口略显陈旧的指示牌,改为原木底色搭配小巧五角星造型,既保留乡土质感,又暗藏红色符号;在村头老树下的小空地,增设一组矮石桌,桌面嵌入本地革命故事的片段文字,让村民纳凉闲聊时,能自然触摸历史,让红色元素随生活场景自然呈现,使红色基因真正成为村民生活的一部分。

村民声音:期待参与共享发展红利

实践团队深知,乡村的振兴离不开村民的主体作用。在村内,队员们与几位村民攀谈起来。一位村民表达了看法:“以前来参观的人,看完就走了,村里没啥收益。要是真能把旅游搞起来,开个农家乐、卖点土特产,我们在家门口也能挣钱就好了。”村民朴实的话语,让团队更加坚定了规划中应当包含“企业投资+村民参与”机制的设计,鼓励村民成为红色故事讲解员、参与特色民宿经营或制作销售融入红色元素的传统手工艺品,让村民成为红旅发展的主角和受益者。

图为实践队员与村民进行访谈。周颖 供图

此次在张菜园村的深度现场实践,为实践队员们提供了宝贵的理论联系实际的机会。团队负责人表示,后续团队将基于此次实地调研,深化细化规划方案,重点完善 “红色叙事与日常场景共生”“保护修缮与民生改善同步” 的实施路径,力求让规划既守护历史根脉,又激活乡村活力,真正助力张菜园村走出一条红色文化引领、村民共同参与的特色振兴之路。(通讯员 江朵儿)