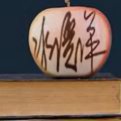

冰溪洋‖小木棍上的夏天

作者: 冰溪洋

蝉鸣把午后的阳光撕成碎片,柏油路蒸腾着热气,连墙角的老黄狗都耷拉着舌头直喘气。巷口的冷饮摊支着红蓝条纹的遮阳伞,玻璃柜里三分钱一根的冰棍裹着薄霜,孩子们扒着柜台张望,手指在玻璃上划出一道道水痕。这时总会有个孩子踮着脚提议:"不如咱自己做吧,想放多少糖就放多少!"话音未落,一群小身影便像被晒化的糖稀般散开又聚拢,一场夏日的甜蜜工程就此开工。

铝制的冰棍模子藏在橱柜最深处,积着薄薄一层灰。孩子们搬来小板凳,踩着凳脚够到吊柜,模具一亮相就引得一阵欢呼——有的格子边角已经磨圆,有的内壁还留着去年绿豆冰的浅黄印记,冲洗时叮当作响,像是在回应孩子们的期待。

大一点的孩子负责调配糖水,把搪瓷缸子架在煤炉上,白花花的砂糖倒进去,搅得勺子在缸底划出"沙沙"声。熬到糖稀挂勺能拉出细银丝时,便赶紧离火。冰糖要提前敲碎,煮化后糖水会带着琥珀色的光泽,要是谁家孩子揣着两毛钱去供销社换了橘子香精,那简直是奢侈的点缀,滴两滴就能让半条巷子飘着果香。绿豆汤要熬得沙沙糯糯,滤掉豆皮后拌上白糖,放凉时孩子们总忍不住用勺子舀着喝,烫得直吐舌头也停不下来。

倒模子是最细致的活儿,得端着搪瓷缸子一点点往里注,生怕洒出来浪费。西瓜汁要滤掉籽,杨梅汁得去核,倒进去时能看见水果的细渣在液体里慢慢沉底。阳光透过窗棂照在模具上,液体表面泛着细碎的光,像把星星揉碎了撒在里面。

最关键的是插木棍,得选直溜的细竹签,有时刚插进去就歪了,孩子们就轮流用手扶着,鼻尖几乎要碰到模具,直到液体稍微凝固才敢松手。那认真的模样,像是在给即将诞生的宝贝系上丝带。

有冰箱的人家把模具小心翼翼放进冷冻室,没冰箱的就用竹篮装着,裹上旧毛巾送到街角工厂的食堂去。大师傅总笑着接过:"放这儿吧,明儿来取。"孩子们踮着脚看模具被放进巨大的冰柜,关门时的"咔嗒"声像是给甜蜜上了锁。

等待的时光总是格外漫长。有冰箱的家里,孩子隔十分钟就想去开冰箱门,被大人呵斥"凉气都跑光了"才悻悻作罢,只能贴着冰箱外壳感受那丝丝凉意,听着压缩机嗡嗡作响,心里盘算着冰棍该冻得差不多了。没冰箱的孩子则数着墙上的挂历,把第二天的取货时间圈了又圈,铅笔印子深得几乎要戳破纸页。

第二天去工厂取冰棍时,模具外层已经结了白霜,孩子们捧着冻得冰凉的模具往家跑,一路都在讨论谁的绿豆冰会更甜。脱模时要在水龙头下冲会儿温水,然后捏住木棍轻轻一拔,"啵"的一声,冰棍就完整地脱出来了,晶莹剔透的糖水冰上还带着模具的纹路,绿豆冰则裹着沙沙的豆沙,咬一口能看见细密的冰碴。阳光照在冰棍上,折射出细碎的光斑,孩子们举着冰棍跑过巷子,冰凉的甜顺着喉咙往下滑,瞬间驱散了所有暑气。

谁的冰棍先化了,糖水顺着手指往下滴,就赶紧用舌头去舔手背;谁的冰棍不小心断了半截,心疼得直跺脚,最后还是分给同伴一半。吃完的木棍也舍不得扔,攥在手里把玩半天,上面还留着淡淡的甜味。那时的夏天没有花样百出的雪糕,一根自制的冰棍就能带来整个午后的快乐,孩子们在阳光下奔跑,冰棍融化的糖水在地上滴出小小的印记,像是给夏天盖了个甜蜜的邮戳。

如今超市的冰柜里摆满了各种口味的雪糕,包装精美,口味繁多。可再也不会有人为了等一根冰棍,把耳朵贴在冰箱上听一下午的嗡鸣;再也不会有一群孩子围着煤炉,盯着糖水在锅里慢慢冒泡。那些在时光里凝固的冰碴,那些被阳光晒暖的期待,早就在记忆里酿成了最绵长的回甘。

作者简介:冰溪洋(系笔名),原名杨锡冰,男,河南信阳商城人,娱评人、知名散文创作者、资深博主,河南省微电影协会会员,中国诗歌网蓝V诗人,其大量作品覆盖中国作家网、央视网、人民网、凤凰网、中国知网、大河网、顶端新闻、大象新闻、今日头条、百度新闻、网易新闻、搜狐新闻、简书等众多主流网络平台。曾荣获责任中国——人民网2011年度、2012年度十大社会责任博客,人民网2014年度十大微博网友;央视网2011年度最具影响力精英博主奖、2012年度十大人气草根博主奖、2013年度十大草根名博;河南日报社顶端新闻2024年度顶端文学十佳散文创作者、2024顶端人气创作者TOP100;入围“博客十年——影响中国百名博客评选”200名单 。