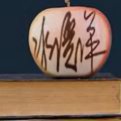

冰溪洋‖夜过中元

作者: 冰溪洋

山里的夜沉得比平原快,刚过九点,村口太阳能路灯只剩圈昏黄,把茅草影子拉得老长。风裹着田埂的稻花香飘来,没了往年纸灰味,倒多了新翻泥土的潮气——下午村支书带人设了排水沟,还拾掇了坡上的油茶苗,去年冬栽的苗嫩,连旁的板栗树都浇了水。风钻衣领时凉丝丝的,像有人轻扯衣角,又像他爹帮她拢围巾的力道,指腹蹭过颈后绒毛,暖乎乎的。

张婶还在老槐树下站着。竹篮里的蓝布巾上,摆着个沾米浆的粗瓷碗——下午蒸米糕时没擦净,当时满手粘着化了的老冰糖。米糕冒着凉气,咬开是细密红豆粒,她特意蒸得软;糕上插三炷无烟香,松木清味要凑近才闻得到,烟气飘向村后松柏坡,没多高就被风吹散。

竹篮边的小布包里,锡罐撞着布底响,是儿子寄的新茶,还有她刚摘的野菊花,黄灿灿的带点草叶——以前总有人说,带点草气才香。她摸了摸布包,针脚是自己缝的,有点歪。风裹着稻花与油茶的苦气过来,她望向坡地:今年稻子多收两麻袋,留了新米明天晒透;娃寄回件深蓝棉袄,以前总听人说,这颜色耐脏,下地不怕蹭灰。手指碰着茶罐铁扣,“咔嗒”一声,像从前慢腾腾开罐的动静,总怕摔了盖。

不远处传来电动车“滴滴”声,李叔收摊回来了。车筐里放着空啤酒瓶,车把挂着“文明祭祀”红布袋——下午村支书发的。路过槐树时,他放慢车速,碎石子路上蹭出沙沙声:“嫂子,风大,别站太久。”说着掏出包刚炒的瓜子,咸香味飘过来,“拿回去吃,跟去年给大哥带的一个味,他以前蹲这儿能掐一下午。”

张婶接了瓜子,指尖碰着袋口的热,笑着应:“谢了老李,回头让娃给你捎瓶酒。”李叔摆了摆手,骑车往村里去,“咯吱”声融进寂静。风刮得槐树叶沙沙响,又带起坡上板栗叶的轻晃,窸窸窣窣的,像有人说话。

张婶把瓜子放石墩上,指尖蹭了蹭盐粒,对着香静了静——以前他和李叔总蹲在小卖部门口,抽烟掐瓜子,看太阳沉下山,烟蒂扔一地,最后是她来扫。她拢了拢头发,指腹蹭过鬓角白发,有点扎手。去年摘菊花时,有人帮她提竹篮,走在坡上总说:“慢点开,别被板栗刺勾了衣裳。”

风又大了些,槐树叶响得更密,像在应和。香灰落在石墩上,白点点衬得米糕更暖。张婶腰酸,抬手轻轻捶了捶,掌心的热度让她想起从前,有人捶腰的力道不轻不重,还问:“是不是又蹲灶前蒸糕忘了起身?”她拿起瓷碗,把米糕掰成小块往树根左撒——那是常站的方向,嘴里轻得像呼气:“吃点甜的,路上好走。”

村里偶尔传来狗叫,还有模糊的电视声,衬得路口更静。张婶等香烧得差不多,用布巾裹住香梗,又对着松柏坡站了会儿。风裹着稻花、菊花与油茶的气儿过来,她把布包塞进竹篮,慢慢往回走。影子被路灯拉得长,一步一步,裤脚扫过野草,“唰唰”声轻得很,像有人跟在身后,脚步声不赶不催,偶尔捡根树枝拨草。

田埂上的稻子在夜风里晃,露珠滴进泥土,没声,却闻得到湿土味。老槐树下的香灰等着风,要把米糕甜香、菊花清香吹向坡地。风过的时候,槐树叶又沙沙响了,混着板栗叶的晃声,漫过田埂,漫过路口,漫过她身后的影子。山里的中元夜,没了纸火热闹,多了份清爽的静,就藏在这风里,这香里,这絮絮叨叨的话里。

作者简介:冰溪洋(系笔名),原名杨锡冰,男,河南信阳商城人,娱评人、资深博主,河南省微电影协会会员,中国诗歌网蓝V诗人,其大量作品覆盖中国作家网、央视网、人民网、凤凰网、中国知网、大河网、顶端新闻、大象新闻、今日头条、百度新闻、网易新闻、搜狐新闻、简书等众多主流网络平台。曾荣获责任中国——人民网2011年度、2012年度十大社会责任博客,人民网2014年度十大微博网友;央视网2011年度最具影响力精英博主奖、2012年度十大人气草根博主奖、2013年度十大草根名博;河南日报社顶端新闻2024年度顶端文学十佳散文创作者、2024顶端人气创作者TOP100;入围“博客十年——影响中国百名博客评选”200名单 。