李慎之的告诫

一

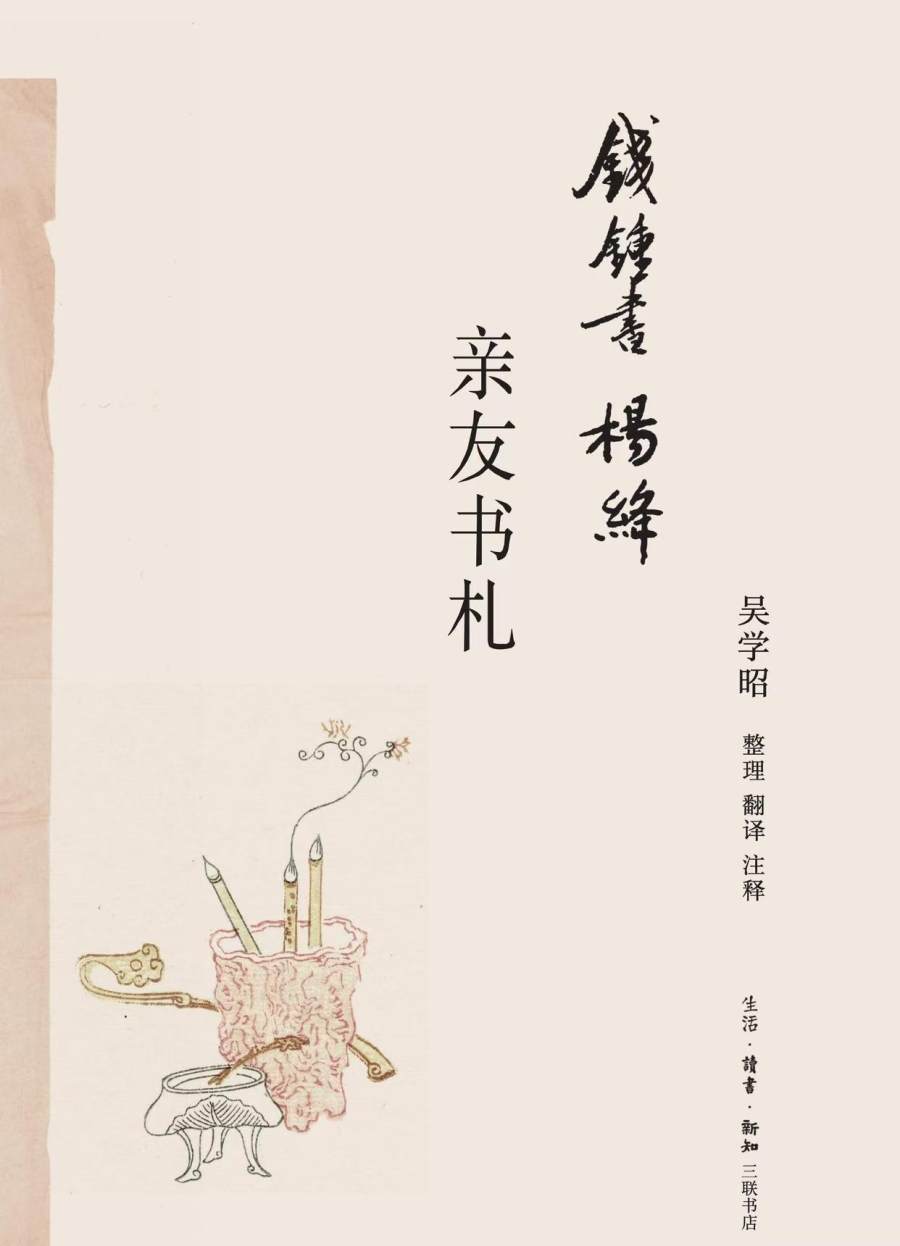

生活·读书·新知三联书店最近出版的《钱锺书杨绛亲友书札》一书中,收录了李慎之写给杨绛的三通信,其中一封:

杨先生:

最近有一位老朋友给我寄来《人民日报》(海外版)的一篇短文",讲钱先生为“□□诗词选”作序的事的,他同时给我一信,对此颇有微词,奉上一阅。

□□的人品确实不好,不知他如何能争取到钱先生为他写序的。我意此信不必让钱先生知道,但编《全集》时似可把“□□诗词选”的序言抽掉,祗候尊裁。

李慎之97.3.5

只要一问“度娘”,你就知道此处的□□,是指原外交部副部长、新华社香港分社社长周南。

《周南诗词选》先由香江出版有限公司1996年9月出版,后由齐鲁书社1997年出版平装本,赵朴初题写书名并代序,饶宗颐作序,钱锺书作跋。

此信确如《钱锺书杨绛亲友书札》一书编者吴学昭所言,“荷载着文化的信息、历史的证据和人间情义”。

钱锺书其实为周南写的并不是序,而是跋。“序”是介绍评述一部著作或一篇文章的“引言”,“跋”则是题于书籍、文章、金石拓片后面的“补记”。就分量而言,当然“序”更重一些,比如《兰亭集序》《滕王阁序》等,而“跋”耳熟能详者并不多,名篇佳作更是乏善,以我有限的视野,也就赵孟頫《定武兰亭十三跋》“书法以用笔为上,而结字亦须用工。盖结字因时相传,用笔千古不易”、黄山谷的《题苏轼寒食帖跋》“他日东坡或见此书,应笑我于无佛处称尊也”在书林墨苑,佳话流转,跳出书坛,知之者甚微。

论学界名气和业界影响,钱锺书远比代序的赵朴初、作序的饶宗颐“更上一层楼”。由此推测,钱锺书所作《<周南诗词选>跋》有可能是出于面子“推不掉、辞不了”,索性写篇跋文,交差完事。跋文带标题落款也就263字,全文如下:

《周南诗词选》跋

一九七九年暮春,予随社会科学院同人访美。经纽约,始于宾筵与君相晤,不介自亲。寒暄语了,君即谈诗。征引古人名章佳句,如瓶泻水。余大惊失喜。晚清洋务中名辈如郭筠仙、曾劼刚,皆文质相宣,劼刚以七言律阐释二十四诗品,尤工语言,善引申,不意君竟继踵接武也。以后书问无虚岁,常以所作篇什相示。君寻返国,任外部要职,公余枉过,亦必论诗。君折冲樽俎而复敷陈翰藻,“余事作诗人”云乎哉!多才兼擅尔。近编新旧篇什为一集,示余俾先睹之。君犯难历险,雄心壮业,老病如我,亦殊有“闻鸡起舞”之概。孙子荆云:“其人磊砢而英多”。识君者读此集,必曰:“其人信如其诗”;不识君者读此集,必曰:“其诗足见其人”。率题数语于卷尾,质诸识曲听真者。

一九九五年

颇值得玩味的是,中华读书报2020年11月20日刊出署名田奕和崔昌喜的专访《“送我还劳过虎溪”——周南老谈钱锺书》,文中所展示的钱锺书跋的手稿复印件,用的是“中国社会科学院”信笺,从右往左,硬笔、竖写、繁体,日期赫然为“一九九三年十一月”。不知何故,公开出版之后,香港版和内地版日期都统一改为了“一九九五年”。

李慎之信中提到的这位“老朋友”到底是何许人也,我问了几个研究钱锺书的专家,至今尚不可考,姑且搁置之。这位“老朋友”在给李慎之的信中说:

“钱锺书先生为□□诗词集作跋,此文前在《羊晚》见之,当是去年十二月间事。然报纸一过年,图书馆即扫库皮藏,无法再睹。今只见《人民》(《人民日报》海外版)有另一文提及钱先生作跋事,以此相寄,聊知简况。嗟夫,士固不能无酬应,学人更不能丝毫不为呓惋。然以扇蔽尘,亦有多方,岂必如潘安仁望尘作礼也,况忆跋中且以曾劫侯辈方之,益不伦矣。剑南晚交候胄,士咸惜之(今世有为胄平反者,此另议)。如之何得以葆管锥挺立之风欤?”

按照钱锺书专注于“谈艺之公论”——“虽即君臣父子之谊,亦无加恩推爱之例”的标准,《周南诗词选》远未到达其跋语中所言。

夏志清说到钱锺书写的信,也说其“太捧人了”,“客气得一塌糊涂”。“往往还会留下‘容当细读’这样意味深长的词语。故而他的这些礼节文字,都是当不得真的”,“信中高誉,未必是钱老真话,只是他的善意”。

人在江湖,谁还没有个亲朋好友、三五知己。最基本的人情世故,钱锺书还是要有的。

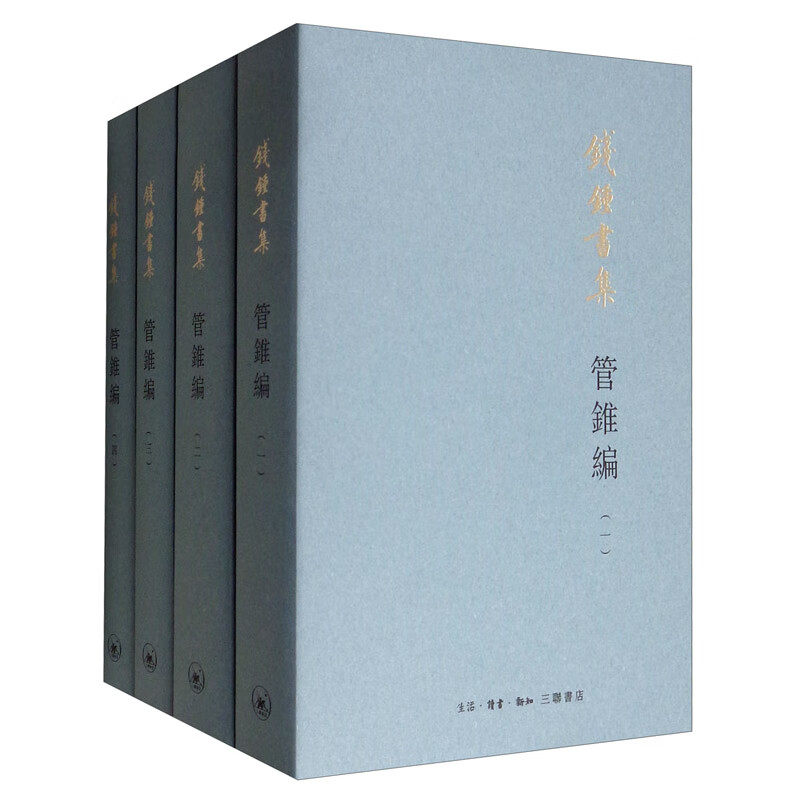

所以,杨绛并没有听从李慎之的“编《全集》时似可把‘□□诗词选’的序言抽掉,祗候尊裁。”生活·读书·新知三联书店出版的《钱锺书集》完整地收入了钱锺书给周南诗词集所作的这篇跋文。

二

我曾与李慎之先生有过“一信之交”,信中先生对我也曾“当头棒喝”。现在看来,李先生的率真直爽是“一以贯之”。

我甚庆幸于能亲承謦欬,先生教诲,至今绕梁,感铭五内。

1999年,恰逢建国50周年,李慎之作《风雨苍黄五十年》长篇雄文,无数知识分子及社会贤达争读而后快。

那时候,我还是一枚标配“文青”,“粉”此文不能自抑。

之后不久,李先生受邀来郑州越秀酒家举办学术讲座,作为“钢丝”,我当然不会错过。

是时我正供职于《质量时报》,负责副刊编辑工作。我策划了一个“开卷”栏目,盛邀学界大咖、文坛菁英撰稿题签,当时张中行、王世襄、吴祖光、王元化、柯灵、吴小如、丁聪、方成、钟叔河、袁鹰、董桥、陈四益等先生均被我“拿下”。我也就壮着胆子给李慎之先生修书一封,“敬祈先生题签赐稿”。

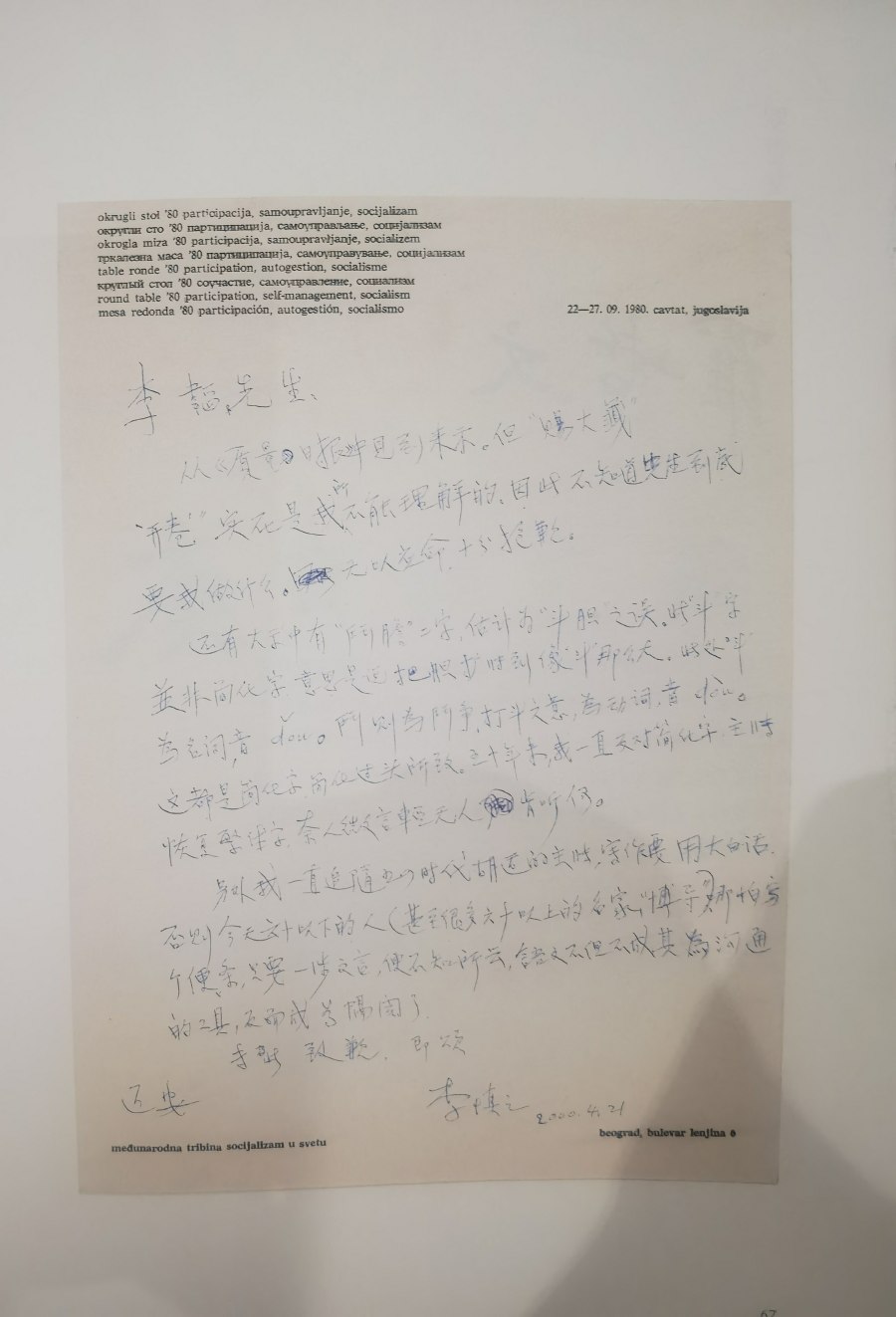

大概一周后,我就收到了李先生的回信,全信如下:

李韬先生:

从《质量时报》中见到来示。但“赐大籖”“开卷”实在是我所不能理解的。因此不知道先生到底要我做什么。无以应命,十分抱歉。

还有大示中有“鬥膽”二字,估计为“斗胆”之误。此“斗”字并非简化字,意思是说把胆扩张到像“斗”那么大。此处“斗”为名词,音dou,三声;“鬥”则为斗争、打斗之意,为动词,音dou,四声。这都是简化字简化过头所致。五十年来,我一直反对简化字,主张恢复繁体字,奈人微言轻,无人肯听何?

另外,我一直追随五四时代胡适的主张,写作要用大白话,否则今天六十以下的人(甚至很多六十以上的名家、“博导”),哪怕写个便条,只要一涉文言,便不知所云,语文不但不成其为沟通的工具,反而成为隔阂了。

专此致歉,即颂

近安

李慎之

2000.4.21

李先生作为师长前辈,所有批评与告诫我当然“照单全收”。他能如此率真地给一个不知名的专业报的无名小编回复这么长的信,我已经受益终身、倍感荣幸了。同时,李先生的回信也时刻提醒我,作为一名文字工作者,任何时候、任何地点、任何情况下都不可率尔操斛,做学问更不能囫囵吞枣,不懂装懂,“知之为知之,不知为不知”。

三

1933年12月10日,钱锺书在日记中评价光华大学同学张杰(字挺生)的文章:“挺生极好学,而不善文词,蹇吃勿达意。每作书致尊亲,惨淡经营,废纸成堆,良久脱稿,佶屈钩棘,好为翻腾跌荡,且夫然而,之乎者也,狼藉满纸,莫辨命意所在。式圭较通顺,而生硬槎枒,如露筋祠中偶象,如博物院中骸骨,亟宜精进,毋使人笑大人门下有未达之弟子也。”

吾生也晚,加之愚钝,故亦“不善文词,蹇吃勿达意”“狼藉满纸,莫辨命意所在”。倘能打破时空,我与张杰君可住同一病房矣。

钱锺书、李慎之二先生宅心仁厚,诚意指出,率真劝诫,“吾当勉乎哉”。