张明刚:小龙虾(散文)

在我的童年记忆里,20世纪70年代的中国南方乡村,有水的地方就有小龙虾。它们野蛮生长,泛滥成灾,令人生厌。尤其让人头疼的是,它们在田埂上打洞,让水稻田漏水;顺着水沟爬进菜园,啃断刚冒头的菜苗……那时谁也不曾想到,这些浑身披甲的“坏家伙”,日后竟在中国人的餐桌上掀起一场风暴。

至今清晰记得,每逢母亲在门口堰塘边搓洗衣裳,它们便成群结队,挥舞着螯钳,肆意地爬行在衣物上。青石板上常有被拍扁的虾壳,浓郁的腥气混合着皂角的香味,弥漫在水边的空气里。母亲不胜其烦,便唤我乳名:“建新,你过来!把它们收拾走!”我闻声而至,赤脚站在水里,弯腰去抓它们,它们则用螯钳夹我的手指,疼得我嗷嗷叫,我站起来猛一甩手,将它们扔得老远——可转眼间,它们又爬上岸来。

后来我读了生物课,才知道这种原产美洲的克氏原螯虾,自20世纪30年代传入我国后,凭着强大的繁殖力和耐污性,不只是在我的家乡,而是在整个东亚水域迅速扩张。它们浩浩荡荡,一路向前,像游动的火焰漫过河湖、稻田、水塘……我和小伙伴们,曾把小龙虾倒进沼气池,第二天却见它们攀着池壁往外爬,那壳上还沾着被沼液泡得发白的虫子。

那时的小龙虾,既无天敌袭扰,又无经济价值可言,只是给农人无端添乱的废物——有人把它们剁了,投喂给鸡鸭,都不怎么受待见。它们张牙舞爪、肆无忌惮地占据着水域,而人们尚未找到对付它们的办法,只能任其喧嚣横行。

突然有一天,不知谁发明了烹饪小龙虾的方法,并取了一个宿命般的名字:麻小。这道美食麻辣鲜香,直戳味蕾,令人垂涎欲滴。从此,嚣张跋扈、不可一世的“盔甲兵”,遇到了足以使其灰飞烟灭的强敌——食客们那张温柔的嘴。于是,仿佛一夜之间,那些曾令母亲烦恼的入侵者便节节溃败,以至野外难觅其踪。如今,市井间那翻滚于红油辣汤中的同类,尽皆是人工养殖的了。

麻小横空出世后,一路走红。傍晚的街头和饭馆,麻小的辣香混着啤酒花的气息,扑面而来。食客们剥虾的手,尽管热辣得发烫,却舍不得停下。参与其间,我深感最是那头部里的虾黄,还有虾钳里藏着的那块嫩肉,风味独特,辣中带鲜,先嘬后嗦再吮,那香辣和舒爽便从舌尖窜到了太阳穴,额头沁出细汗,浑身毛孔都张开了。

昨夜与几文友茶叙,谈兴正浓时,一友掏出手机点外卖。不多时,一大盆红亮亮、油汪汪的麻小便端上桌来。我下手笨拙,另一友便主动帮我剥虾。只见他拿捏住虾身,一掰一扭一抽,虾壳便应声而开,莹白虾肉完整弹出,虾线亦被剔除干净——弹指之间,一只虾完美“卸甲”。当时看呆了的我,随后感到,这功夫好似利刃,当可削去生活中的愚钝。

文友剥虾的绝活,使我想起那年在盱眙龙虾节上,看到的厨师烹饪麻小表演。只见灶火腾起,铁锅烧得直窜青烟,那厨师将活虾放入锅中,霎时油星四溅,如铁骑骤遇烈火。接着翻飞锅铲如挥令旗,花椒、辣椒、八角、桂皮列阵而下,赤浪翻涌间香气冲天。继而猛火催逼,虾壳由青转赤,似披上滚烫战甲。再倾秘制酱料一勺,浓汁滚沸,红光潋滟,瞬时裹住虾身。临起锅,又撒下一把翠绿……端上桌来,热气腾腾,辣香四溢。

由此,我也就理解了我的女儿,有时为了一尝麻小的真味,甘愿在北京簋街排上数小时长队。最近一次,经过漫长等待,她和往常一样发来微信:“爸妈快来,前面只剩3桌了。”见面后,我笑女儿傻,她却认真地说:“有些事情,值得用时间去等待。”我们坐在二楼靠窗位置,玻璃上凝着麻辣汤汁的雾气。服务员端来巨大的不锈钢盆,红彤彤的麻小堆成小山,虾钳里还沾着蒜蓉和香菜。

女儿将剥出第一只虾,喂进她母亲嘴里:“妈妈,味道怎么样?”夫人满脸幸福,边咂嘴边说:“哦哦!好香好香啊!”吃完这只虾,她若有所思地说:“要是你奶奶还在……那多好!”我见大家一时有些伤感,就说:“我想,如果她老人家在天有知,一定会感到欣慰的……你们吃呀!”于是,一家人继续边吃边聊,其乐融融,不觉归去已是午夜时分。

如今,小小一盆麻小,风靡大江南北,滚雪球似的滚成了一个庞大产业。从粗放捕捞到精细养殖,从乡野小吃到都市美味,从不为人知到大红大紫——这过程本身,便是一场由人类口腹之欲所主导的物种命运之役。昔日骄横跋扈的“盔甲兵”,终被舌尖上的味蕾悄然降伏,纳入秩序井然的生产链条。

今年春天,我回湖北老家休假时,走进监利万亩小龙虾养殖基地。晨光里,养殖户老李划着木盆在虾塘撒饵料,青色的虾苗在网箱里攒动着,活蹦乱跳,闪着银光,像撒落一池的碎银子。老李晒得黝黑,裤腿卷到膝盖,露出被虾钳夹过的累累疤痕。他笑着问我:“早年田里闹虾灾,现在每亩能挣3000元。你说,这东西到底是灾星还是福星呢?”

在加工车间,我看见自动化流水线,正井然有序处理着源源不断的小龙虾……塑封袋里配着辣椒和香料的美食半成品,48小时内就会出现在全国各地的超市冷柜。老李说,现在全县已有80万亩虾田,形成了从育苗、养殖、加工、运输到餐桌的完整产业链。曾经的“入侵物种”,如今成了致富的“红色引擎”。

有时,我坐在喧嚷的夜市深处,望着堆积如山的虾壳,恍惚间又回到了童年,回到那弥漫着皂角香与虾腥气的池塘边。眼前这堆红亮油润的“战利品”,不正是当年肆意爬行在母亲洗衣板上的“盔甲兵”吗?母亲那时紧蹙的眉头,老李现在灿烂的笑容……在我眼前交织闪现:生物的利弊及其命运的转圜,往往系于人类的一念之间,在于人类如何与自然和谐相处,找到那个微妙的平衡支点。

小龙虾的蜕变史使我想到,有些曾被视为洪水猛兽的事物,在时光的淘洗下,或许会显露出意想不到的温润光泽。譬如,当年边境线上冰冷的界碑,原以为是永远不可逾越的鸿沟,后来竟成了把手言欢的通商口岸;那些曾让人辗转难眠的困境,多年后回头再看,不过是生命长河里的一方礁石,虽一时激起惊涛,却让航道愈显开阔与深邃。

行文至此,我豁然开朗:昨日之废物,何尝不可蜕变为今日之珍宝?物之价值,终究系于人心之巧思与光阴之伟力。而所谓人间烟火,何止是舌尖的狂欢?它是在一粥一饭间,窥见生命的潮汐涨落;在一虾一钳中,参透天地运行的朴素法则。

正如面对这盆红得炽烈、辣得酣畅的麻小,食客们唇齿间的震颤,咀嚼的岂止是一种美味这样简单?那是对流转岁月的深情感怀,是对母亲那代人艰辛付出的由衷致敬,更是对生命本身那化腐朽为神奇伟力的虔诚礼赞。

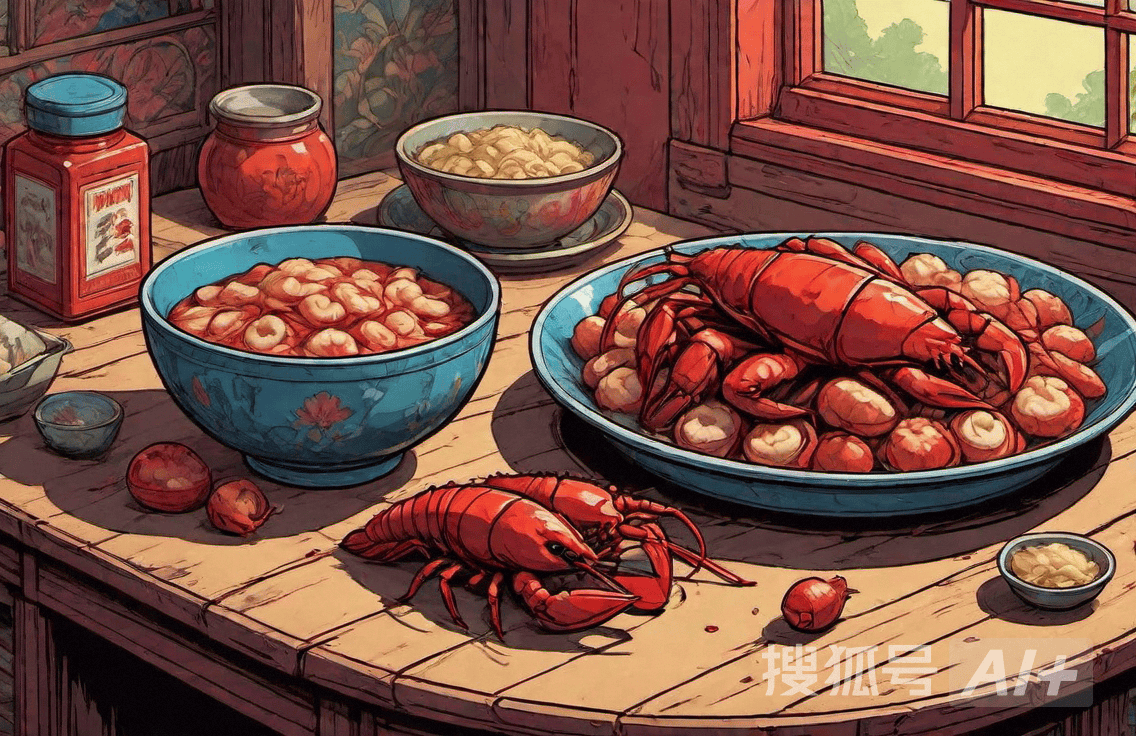

文字来源:中国青年作家报 图片为搜狐AI配图

http://qnzj.cyol.com/pc/content/202509/02/content_415602.html