孤独成了流行病,PopUp用AI开出新药方

作者|乌塔

2025年,全球社交媒体用户达到了53.7亿,占全球人口67%。

中国社科院调查显示,18岁至35岁人群人均有428个社交账号好友,平均每周深度交流对象不足3人。

——我们正在陷入一场“连接过盛型孤独”。

电影《超脱》

“人与人之间交流的错配问题始终没有得到解决,这是一个万亿级的社会损耗。”PopUp 联合创始人Tony Yu直言:“驱动我们创业的核心动力,是对‘人类关系范式’变革的执着探索。为了解决这种巨大的损耗,PopUp正在做、并将持续坚持去做的,是用AI的能力去重新颠覆并定义【关系推荐】,为全球用户打造一个能够建立深度关系的、划时代的高质量社交平台。

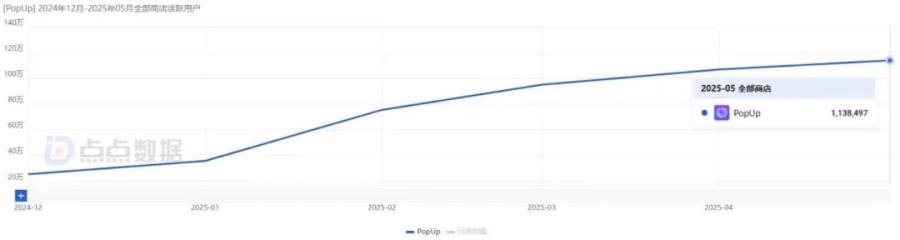

2023年3月,PopUp悄悄上线,在尚未被媒体和大众关注到的印尼市场,低调地跑过100万MAU后,这款主打AI智能匹配社交的app随即在中东和北美测试上线。2024年,秘密开发半年的“AI ME”功能横空出世,靠着绝无仅有的社交新模式——AI数字人分身的“AI智能匹配+智能体破冰”,在印尼Google Play上迅速冲进了社交版top 8。

PopUp坚信AI 的强项不是替代人,而是把“人的语义/风格/对话走向”数学化——当你能预测“聊不聊得来”的概率时,匹配就能从运气变成工程。

(2024年12月至2025年5月PopUp印尼地区月活跃用户变化数据来源:点点数据)

想要在社交这条赛道活下来,甚至走得更远,需要的是什么?趁此机会,我们和Tony Yu聊了聊。

24年起,GPT Store、Vision Pro、Rabbit R1等一众和技术深度融合的AI agent或承载AI agent的平台成为话题中心。AI agent下半场之争的关键点,从B端客户转移到全球50亿的C端用户。

但与此同时,C端用户的高需求开始倒逼AI agent的灵活性。

也是在2024年,PopUp上线一年多后,团队花了6个月时间,推出了独特的双代理模拟机制功能——AI ME。摒弃传统手滑式筛选机制,通过AI数字人分身的“AI智能匹配+智能体破冰”,成为了PopUp独一无二的标签。

在传统的社交平台,用户大多以“兴趣匹配”作为聊天。用户被被动拉入到一个号称“高匹配”的环境,却充满了困惑和不安全感——无法仅凭“高匹配”一个标签就清楚认知到和屏幕对面的社交共同点,开启对话往往难而浅,几乎无法达成深度交流。

这种“连接过剩却依旧孤独”的社交困境,导致社交生态走向极致需求和极致躺平两个极端。

比如人工智能生成的虚构角色或公众人物私聊的Character Ai、能够自定义AI参与虚拟约会体验的Joyland、主打跟“外星人”交朋友的Tolan,都是“孤独经济”和“生成式AI技术”叠加的产物。

“AI+社交”已经是一个无法阻挡的趋势,但PopUp始终选择回归更冷静的思考,从这条赛道里走出自己的差异化。

AI agent被提及最多的场景,是以工作为核心的严肃场景,但AI agent仍然存在准确性差的问题,开发了12个AI Agent的Utkarsh Kanwat曾在自己的文章中提到,假设每一步口令的成功率有95%,20步之后成功率只有36%,而这已经是在对当前LLM乐观估计的情况。相较之下,在社交层面,用户对准确性的要求虽然有所降低,但却更注重随机性和体验感,以Character AI为代表的人机式交流面临迅速的迭代和替代。

对这些的思考和突破,成为了PopUp核心功能之一“AI ME”的灵感之源。

“我们从此得到了很大的启发,在想能不能给每一个人做一个数字分身,让他们去帮助用户破冰,进而帮助用户完成筛选和推荐。”“AI分身的意义远远超越一个功能点,它不是简单的“模拟”,而是人类社交的一次范式跃迁。过去几十年,计算机帮人解决了很多效率问题,但却从未有人认真尝试计算人与人之间的灵魂共振。”Tony说。

AI分身第一次让这种“不可见的相似性”可被捕捉。大语言模型基于数千亿token级的文本语料训练,学习了上下文逻辑、表达风格、情绪语气、意图走向等语义隐变量。它不只是“看见你说了什么”,而是“知道你为什么这么说、你会怎么继续说”。

AI ME正式利用这一点,帮助用户生成一个“人格向量”,并让两个分身先去模拟对话,测试是否产生自然的互动流。

这意味着社交不再依赖于“表面的相似”,而进入到“灵魂共振”。

这样的模式既区别于传统的滑动匹配式社交,也区别于市面上最常见的AI陪伴产品,将“高匹配”具象化成了“真正的兴趣共鸣”,“在未来,AI分身不仅会成为用户在社交中的助手,还会成为一种“长期的数字人格资产”。Tony和团队仍然坚定地选择这条道路。

“很多产品都会做AI agent 智能的分身,它的作用是帮助用户处理工作、做重要决策。但是我们优先把这个能力和场景投资在我们觉得更大的一个市场,就是泛社交的领域。”在他看来,另一个重要的原因是,目前个技术能力,在工作等严肃场景下对容错率的要求非常高,但在社交领域,它的效果已经很好了。

“整体的用户数据完全超过我们的预期。”AI ME上线后,PopUp日均深度对话率达到37%,长留更是提升了数倍,“所以我们目前的整个的生态是一个非常正向的增长飞轮模型”。AI分身不是替代社交,而是放大社交,让每个人更快,更精准地遇到那个“能聊得起来的人”,这是一个跨时代的机会。

和大部分社交媒体的出现类似,PopUp的诞生也是一种市场缺口和社交愿景的结合。

回到2023年3月,PopUp在印尼上线。将印尼选择为出海第一站的原因是,印尼作为世界第四大人口的国家,平均年龄在 30 岁左右,拥有非常大量的年轻人,而Z世代恰恰是目标社交需求最强烈,也是赛道瞄准的核心受众群体。因此,这个市场是非常适合新产品率先试水的。彼时,没有人在意这个社交新秀的存在,他们并不知道,这个低调的产品上线背后正在酝酿一场“预谋已久”社交变革和关系推荐的颠覆。

过去在TikTok和Soul的工作经验,让Tony Yu感知到了当下社交市场的痛点。

在他看来,内容的推荐,已经解决了很多人和内容之间信息错配的问题,但是人和人之间交流错配的问题还是没有解决。这是一个万亿级的社会损耗。

一个现实是,即便“体验感”已经是当下最受重视或者说最值得托举的概念,但将此真正落实到现实层面的公司仍旧是少数。

哪怕是Facebook和Tinder,也只是着重在用技术解决了社交接口层面的问题,它们可以很快速地帮助用户建立大量的连接,但是用户能否跟其中的任何一个人形成非常高质量的关系,是不确定的,这就侧面应证了社交APP在体验上的提升上仍然需要进步。

“在TikTok工作的时候,我看到了人和内容关系的颠覆,我相信人和人之间的关系推荐也可以被颠覆,所以我们有了 PopUp 这个产品。”

PopUp的这个名字,有着两层含义。PopUp的本意是弹窗,Tony也希望它能够成为用户社交生活里那个突然出现、带来惊喜的触点。与此同时,它也代表“在正确时刻提供合适连接”的及时性产品体验。

“它代表了我们想要帮助用户在恰当的时间,更好地找到一个有意义的社交关系的愿景。”

“我们希望通过新的技术去帮助用户解决精神生活的质量提升,提升交流质量。”Tony认为,社交所能获得的能量,其实对应到了爱与归属感这个高层次里,是当下消费者最紧迫的需求之一。

社交市场这块蛋糕足够大。Frost & Sullivan预计,2026年全球多元人群规模将增长至6.6亿人,该群体具备高收入、高消费、线上社交需求强烈等特征,且行业进入门槛较高。

点点数据预计,到2030年,全球社交网络市场规模将以26.2%的年复合增长率增长,达到3000亿美元以上。

“现在部分观点是市场已经趋近饱和,我们会觉得恰恰相反,现在其实是高质量社交产品的一个蓝海期。”Tony直言,“其实用户厌倦了低效的堆量式的社交,渴望更精准的、深度的连接,我们不想做另一个流量广场,我们想做用户的更好的首席社交官。”

“社交产品都是有代际的”,Tony解释,很多年轻人想要找的平台其实是上一代人不用的新产品。新的入局者,要服务好16 到 24 岁的这批最有探索、最有好奇、最想要建立关系的这批人。

面对这个新人群,如何增长和留存?也PopUp突破解决的核心。

PopUp的全新社交逻辑,也意味着它舍弃了最典型也最容易获取用户荷尔蒙的冷启模式。不依靠损失厌恶心理和随机奖励机制的“成瘾模式”,某种程度上导向了社交媒介的长期主义——更注重用户的链接和反馈。AI ME的模式,也并不需要再化用传统的增长模型,而是注重更加泛化社交场景和体验。

“如果把冷启快速增长作为目标,会导致产品人群跟我们最初的想法不一样,而PopUp也做到了,我们的月留存是传统dating App的几倍。”

他告诉我们,留存和增长,让团队看到了信心,接下来,PopUp准备进军北美和日本市场。和在印尼市场一样,Popup也会根据当地的文化表征、习俗禁忌、用户习惯、语言符号等进行内容和话题的本地化,同时让本地团队主导社区调性,让PopUp实现一个产品的多样性。

“不只是在东南亚,过去十年全球已经没有产生过新的有影响力线上的社交产品了,所以其实PopUp在全球都是有机会的。目前的结果也验证了我们的成功。”

当然,机遇永远与挑战并存。

一个不可避免的质疑是,AI技术可能涉及的隐私和伦理问题。Tony坦诚,这的确是一个需要投入精力解决的问题,PopUp遵循数据最小化原则的同时,也会将“隐私”当成产品承诺,尽量采用本地化和拆分化的处理,给用户可控的记忆面板以查看、编辑和删除,并且在 UI 中清晰地说明数据的使用场景,保证一切流程的透明与可控。

与此同时,为了打破算法造成的信息茧房,在技术上会做出更多的推荐多样性的试探,在推荐中引入一定的“随机性”,比如推荐看似标签不同但行为模式契合的人,制造跨圈层连接的惊喜。

一个不可忽视的现实是,巨头乃至行业内的绝大多数人,都在持续性地接入AI技术。

目前,虽然还未出现和PopUp完全重合定位的产品,但Tony承认未来确实会面临非常多的竞争。不过在看来,社交产品最重要的一个壁垒,就是已经有足够多目标人群的入驻,而PopUp已经率先实现了这个生态。

“我们更希望能做好自己的事。”

他直言,PopUp目前的最大突破,还是短期内要继续提升模拟对话的质量和匹配的准确率,未来肯定也会融入更多的多模态的能力,把用户的 AI 分身做成用户长期的个人资产。

“相对来说,我们想把自己变成为全球用户打造一个能够建立深度关系的,划时代的高质量社交平台,而不是AI陪伴类应用。”