测评风波引争议,一把剃须刀挑开“伤口”,徕芬和叶洪新的得与失

撰稿|何威

来源|贝多商业&贝多财经

一条原本寻常的剃须刀测评视频,意外掀起轩然大波。

2025年8月15日,测评博主“楼斌Robin”发布了一条测评视频。视频中,飞科F8与徕芬P3 Pro在剃净度、震感控制、价格对比等维度中展开横评。结论直指要害——徕芬售价高达699元,却在关键体验上不如飞科399元,性价比不敌竞争对手。而楼斌并未采用拆机等技术细节分析方式,仅从使用体验角度出发,这种“接地气”的表达形式更易引发大众共鸣。

然而,正是因为视频中两款不同价位的国产剃须刀被放在同一镜头下横向对比,随即引发徕芬创始人叶洪新在社交平台接连发声,质疑内容公正、点名背后博主身份,甚至牵出早年与前员工的合作恩怨。

事件迅速升级为社交平台上的关注热点,也让原本处在新品推广关键期的徕芬,陷入了一场始料未及的品牌舆论危机。

一、品牌“平替”的失灵?

2025年8月,这条关于电动剃须刀的横评测评视频,在小家电圈掀起轩然大波。自媒体博主楼斌在视频中展示了对飞科F8、徕芬P3 Pro等多款剃须刀的使用效果比对,测评结果显示,价格更低的飞科F8在剃须干净程度、震感控制等方面表现更佳。这本是社交平台常见的消费横评内容,却因为徕芬699元打不过飞科399元的结论,成了引爆徕芬“猛攻”的导火索。

徕芬方面对此反应强烈,创始人兼CEO叶洪新更是罕见地下场回怼,指责测评不公、质疑“收钱办事”,引发连锁反应。舆论迅速聚焦于两个问题:一是测评是否客观公正,二是徕芬自身是否真的性价比不敌飞科,更深层的质疑也开始浮出水面,以“戴森平替”出圈的徕芬,是否正在被“性价比”这柄双刃剑反噬?

事实上,“平替”曾是徕芬最强的武器。2021年,一则在抖音走红的商业课堂视频中,徕芬创始人叶洪新以一款售价仅599元的吹风机向戴森发起挑战,宣称性能更好、价格更低。这一信息片段迅速发酵,徕芬借助“戴森平替”定位一炮而红。三年时间里,徕芬的GMV从1.5亿元飙升至30亿元,成为小家电领域最知名的国货品牌之一。

在徕芬看来,这不是单纯的价格战,而是技术“平权”。徕芬通过自研高速电机、自建工厂来压缩成本,把核心技术带到中端市场,以更亲民的价格撬动消费者心智。一时之间,不是戴森买不起,而是徕芬更有性价比成了市场共识。

但问题在于,消费者对“平替”的容忍度,是建立在性能不输、价格更优的基础上。一旦这个基础被动摇,整个高性价比形象便可能会被削弱。尤其当徕芬在剃须刀这样一个高度竞争、品牌集中、消费理性化的品类,再讲“平替”故事时,不再像当年那样轻松。

更现实的是,“平替”本就是一种相对比较策略。徕芬曾因对比戴森而兴,如今也可能因对比飞科而伤。曾经“吊打戴森”的自信语境,今天变成了“被吊打”的消费评价。徕芬剃须刀这次在测评中“败下阵来”,引发的不仅是对某款产品的质疑,更是对其核心品牌模式的动摇。平替这个标签的魅力,在于让消费者觉得花更少的钱,买到差不多的体验,但前提是,体验必须“差不多”。

一旦体验被拉开差距,而价格优势又不再明显,消费者对“平替”的宽容就可能减少。这条看似只是产品测评的视频,实则划破了“高性价比”品牌光环的表皮,暴露出徕芬品牌根基中相对脆弱的部分。而这,仅是危机的开始。

如果说那条测评视频“刺”痛了徕芬的性价比“神经”,那么徕芬创始人叶洪新的回应方式,则将品牌形象拉入了更为复杂的舆论旋涡。

二、CEO亲自回应揭前员工旧怨该不该

谁也没想到,叶洪新迅速做出的是这样的回应。不同于多数企业家选择冷处理或官方公关口径,叶洪新是以极强个人风格“下场”,通过微博转发视频并发文暗指测评“收钱办事”,并直言,徕芬剃须刀竟然打不过飞科?看来有瓜吃了。这一公开发声迅速引发关注,但事态也随之升级。

当舆论焦点本应集中在产品优劣本身时,叶洪新却在评论区抛出一个令人意想不到的信息,测评博主楼斌的哥哥潘坚,是徕芬的前员工。随后,叶再次发文详细揭露与潘坚之间长达数年的“旧怨”。据叶的微博描述,潘坚曾在徕芬内部负责新媒体业务,并以“零元入股”的方式加入团队。后因“投资人不认可能力”,在2022年拿到500万元“分手费”后离职。

这些信息的披露将原本单纯的产品争议,演变成了极具私怨色彩的人事纷争。潘坚很快做出回应,否认部分指控,并表示当年500万“分手费”是对叶洪新承诺股份落空的补偿,原承诺为上市前股份5%、上市后2%。他还称测评合作完全合法合规,离职后并无竞业协议或保密义务。

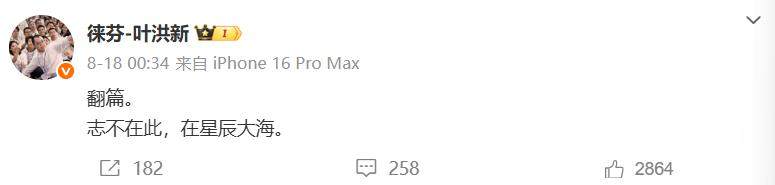

一时间,前员工、现CEO、测评博主三人轮番回应,微博、评论区、截图、聊天记录层层曝光,争议持续发酵长达三天,被网友称为科技圈口水战大型现场。最终,在8月18日,叶洪新发文“翻篇。志不在此,在星辰大海”,并删除此前相关微博,事件才告一段落。但这场“翻篇”,对徕芬来说显然是一次代价高昂的公关事故。

首先,这起事件暴露出品牌应对危机的相对不够成熟。在消费电子品牌的舆论体系中,创始人亲自下场回应本是高风险操作。若能恰当回应用户关切、传递产品价值,反而能加分。但此次事件中,叶洪新选择的是情绪化、带攻击性的话术,甚至揭露前员工私事,毫不避讳旧账和内部纷争。这种“撕破脸”式的公关做法,远不及一次危机管理,更像是一次“品牌自伤”。

其次,“测评争议”本应是一场关于产品体验、技术实力的探讨,却因为个人恩怨的曝光而变得模糊不清,甚至转移了公众对剃须刀产品力本身的关注,反而进一步坐实了外界对徕芬品牌公关混乱的质疑。

此外,此次风波还可能在用户层面造成信任动摇。“性价比”品牌的核心竞争力不在于情绪,而在于理性。当创始人用情绪化方式回应舆论,而非用数据、技术与产品实测反击,会有可能减少消费者对其产品的“印象分”。在流量时代,任何一次公关处理,都不只是一次回应,它更是一次品牌价值的“集体公示”。而徕芬在此次测评风波中的应对,不仅未能树立产品力的信心,反而可能加剧品牌与公众之间的距离感。

可以说,这场“CEO怒怼测评博主”的事件,看似是对一次舆论风波的回应,实则挑开了品牌管理、组织结构、品牌定位、用户信任等多层隐忧的一角。产品被测评不可怕,创始人被质疑也不可怕。

可怕的是,一个曾被寄予厚望的国货品牌,在关键时刻选择了最不该选的方式去“反击”。这不只是一次失控的回应,更像是品牌精神的一次失守。

三、品牌护城河在哪里?

这场风波不仅暴露了产品问题,更在一定程度上折射出徕芬长期战略的隐忧。如果说剃须刀测评风波是一场突如其来的舆情危机,那它也不啻为一次将徕芬真实处境放大于公众视野的巧合。在这场由一支剃须刀引发的风波背后,真正让人担忧的,是徕芬多元化战略所揭示出的增长困局和品牌焦虑。

徕芬对剃须刀产品寄予厚望。P3 Pro和T1 Pro作为徕芬2025年重磅推出的新品线,被创始人叶洪新称为巅峰之作。这两款产品的核心卖点在于将直线电机这一传统工业级技术微型化,并首次应用在个护剃须刀领域。叶洪新多次在公开场合强调这一技术攻克了散热、电磁干扰、结构集成等工程难题,是徕芬历时四年研发、投入超过一亿元打造出的战略级产品。产品尚未发布之前,他甚至将其视为向国际品牌挑战的起点,认为这一技术创新足以让徕芬在成熟的剃须刀市场实现突围。

然而,事实比愿景更为冷静一些。产品一经上市,市场反馈并不热烈,尽管宣传声势浩大。剃须刀只是徕芬新品遇冷的一个缩影。早在2023年,徕芬推出扫振一体电动牙刷,希望借助电机技术优势复制吹风机的成功路径。但牙刷线却暴露出一些问题。从功能被质疑“打牙”到刷头结构遭消费者吐槽“使用不适”,再到激进的市场投放效果不佳,最终徕芬电动牙刷未能打开局面。

值得注意的是,徕芬的多品类布局并非毫无逻辑。在核心技术仍以电机为基础的情况下,从高速吹风机到电动牙刷再到剃须刀,这些产品确实具备一定的工艺通用性和供应链协同效益。然而技术迁移和产品成功之间并不存在天然等号。吹风机的使用习惯、消费频率与美学偏好,与剃须刀和牙刷完全不同。尤其是剃须刀面向以男性为主的用户群体,在选购偏好上对品牌认同感、使用体验、性价比更为敏感。

在这连串问题中,徕芬的品牌护城河正面临现实考验。曾经作为“戴森平替”的代表,徕芬靠高性价比在社交平台中快速建立起用户认知。而今,当它试图脱离“平替”标签,打造真正意义上的中高端产品矩阵时,却频频遭遇市场冷遇。这并不只是竞争加剧的结果,更反映出徕芬在品牌力、技术转化能力、用户理解、市场传播等多维度层面尚需重塑其增长模式。

徕芬不是第一个困在新品拓展迷雾中的新消费品牌,也不会是最后一个。从流量爆款走向技术品牌,是每一个国货企业都必须经历的阵痛过程。而当阵痛降临时,只有依靠真实的产品力与技术能力建设,才能为品牌筑起真正意义上的护城河。

对于徕芬而言,这一切刚刚开始。