李柏青—CCTV聚焦·文化频道特别推荐艺术家

李柏青,湖南嘉禾人,现居四川大竹。国家高级书法师,大书法践行者。现系中央国家机关书法家协会会员,中国硬笔书法协会会员,中国徐悲鸿画院国际文化交流中心书法研究员,中国楹联学会会员,中华诗词学会会员,中国楹联学会书法艺术委员会委员,中国楹联学会对联文化研究院研究员,中国峨眉山大光明书画院院士、讲师,达州市书法家协会会员,中国书画家研究会艺术顾问。

书法崇尚传统,自成风格,在国内国际书法、诗联大展赛中多次参展获奖。作品及传略入编《中韩书画名家大师精品大典》、《世界传世名画法书鉴赏》《二十世纪中国著名书画家》《世界当代著名书画家真迹博览大典》《世界美术大典(书法卷)》《中国当代著名书画家珍品选》《中国学者墨迹选》《中华人民共和国书画名家作品集》、《中华诗词年鉴》《世界杰出华人百家诗词精选》(作家出版社出版,入编诗词28首)《中国楹联学会会员大典》《中国对联作品集》《中国文艺家》《中国收藏》等多部典集和国家级杂志。

1999年由当时在国际上享有盛名的16家文化团体联合审定,授予“世界书画艺术名人”荣誉称号,并颁与相应证书。2000年书法作品获国家文化部文化市场发展中心艺术品质部LSC2000证书;还被多国书画团体联合审定评为“国际金奖”,荣获“20世纪国际艺术名家教授国际金奖”证书。

2013年书法理论文章《李柏青谈书法》(书法家李柏青访谈录)登载于中国文联杂志《中国文艺家》09/2013期,后被人民日报民生网及上海文艺网等多家主流媒体全文转载。2022年12月11日,书法作品在CCTV华夏之声官网《热点专题》栏目以“艺术中国——李柏青书法艺术作品展”为题予以宣传报道;2023年3月,由中国中央电视台编辑的个人作品专集《艺术传承人物——李柏青》正式出版(大16开32页,第一版第一次印刷20万册由央视负责发行);2023年5月9日入编《中国书画市场导报·艺术文献》;5月底简历及作品以“光明日报艺术界领军人物——李柏青”为题编入光明日报艺术特刊(共8版,6月6日出版,发行约100万份);8月入编盛世国艺中国书画海外传播工程《东方艺术大境》;11月9日CCTV《今日视界》栏目今日视角作为艺术家进行了推荐宣传;12月16日由中国大书法刊登《李柏青书法》予以报道。

2024年1月30日由艺星网制作视频《李柏青书法全球云联展》在多家网站发布;2024年3月23日大众周刊网、中国文化报以“文艺中国·人民需要的艺术家一一记著名书法家李柏青"为题进行宣传报道,并有CCTV华夏之声、新华在线网、腾讯名家访谈、大众文化网、大众周刊等多家主流媒体同时转载。2024年06月19日CCTV华夏之声及中国网、中国文化报、中外文摘网、华人视点等11家主流媒体以艺术巨献/著名书法家:李柏青一博鳌亚洲文艺名家艺术展为题进行了宣传报道。2024年7月22日,艺术简历及作品收入“国际名人百科”,并被国际名人百科文艺组委会聘为名人百科主席,颁发“荣誉聘书”。2024年8月参加《艺术与和平》—一国际艺术名家和平双年展,消息在传媒中国、今日头条、网易新闻等权威媒体公众平台进行了报道;9月在第六届社会美育国际艺术节获得特等奖,并由中央美术学院美术教育研究中心颁予证书。2025年3月,简历、作品入编《中华艺术史》。5月入编《艺海辞源·盛世名家》;6、7月间,中国书协主席孙晓云、中国文艺评论家协会顾问范迪安、中国美协副主席何家英分别著文对李柏青的书艺人生及书法作品进行了确切评述,8月,入编由中国书法家协会主席孙晓云老师和中国美术家协会主席范迪安老师领头出品,承国家文化部、中国美协、中国书协等大力支持和各编委会通力合作精心编辑,交由天津人民美术出版社出版的《中国艺术界名人录》。

2005年以来,其书法作品被新疆、甘肃、河南、上海、湖南、浙江、安徽、广东、海南、北京等地收藏家和书法爱好者追捧、购买、收藏。

李柏青除了对中国书法情有独钟之外,对其姊妹艺术中国楹联创作也长期坚持不懈,并多次获奖。2019年2月至2024年3月共创作并整理出了枕边对句15999副。

中国书法家协会主席孙晓云评述李柏青书法

笔墨传薪五十载 大书弘道九千联

——记著名书法家李柏青先生

孙晓云

在数字技术日新月异的今天,传统书法艺术似乎正逐渐远离大众视野。然而,在四川大竹,有这样一位书法家,他以笔墨为舟,在传统文化的长河中逆流而上,用半个多世纪的时间,书写了一段令人肃然起敬的艺术人生。诚可谓"囊括万殊,裁成一相",既得古法之精髓,又具时代之气象。其书道历程,恰如"积健为雄,由博返约"之过程,令人叹为观止。李柏青,这位从湖南嘉禾走出的书法家,不仅以其独特的艺术风格在国内外书法界赢得声誉,更以其对传统文化的执着坚守,诠释了"大书法"理念的深刻内涵。

李柏青先生的书法艺术扎根于深厚的传统土壤。作为国家高级书法师,他深谙"取法乎上"的道理,数十年来潜心研习历代碑帖,从二王的秀逸到颜柳的雄强,从米芾的恣肆到王铎的奔放,无不涉猎钻研。这种对传统的敬畏与学习,使他的作品在笔法、结体、章法上都体现出纯正的中国书法基因。观其作品,线条如屋漏痕般自然凝重,结字似千年古木般稳健舒展,墨色若云霞变幻般层次丰富,处处可见传统经典的内化与再生。尤为难得的是,他并未止步于形似,而是通过"入古出新"的创造性转化,使古典笔墨焕发时代生机,形成了"崇尚传统,自成风格"的艺术特色。

观李柏青先生的书法,作品甫一展卷,便就能深切领略到他那宛若亲临挥毫、跃然纸上的文人逸气,令人叹为观止!用笔之际,或如壮士拔剑,力透纸背而出千钧之力,或如劲弩筋节,纤锋往来而见偃仰离合。用墨方面,他也是能完美体现出褚遂良式的墨法结构,笔蘸浓墨常常是恣意敞怀,启承转折干净利落,腾挪跳荡分间布白。由此字字之间更是笔短而意连,一字引笔奋力,通幅远近宜均。不得不说,对点画章法能有如此高超的掌控力,确非一日之功,实是源于李柏青先生多年来临池问道、笔耕不辍的努力结果!

人品书品,双全则优。好的人品修为,自然是能为书法艺术带来卓然于群的风采骨格。尤其是像李柏青先生这样的德艺双馨者,更是深谙“诗文载道”的书卷真谛。其笔墨于碑帖间上下求索,诗书在素纸上相融贯通,苦读研墨,临池不息,所谓大家,正当如是!因此李柏青先生能取得翰墨高境,也绝不是偶然,而是源于他数十年如一日内外兼修的执着追求。这个道理其实也着实简单,设想一个从不读书,胸无点墨之人,其笔下又怎会流淌出风骨与神韵呢?所谓书法之道,贵在字外功夫,永远都不是一句空话。

"大书者,非尺牍之微,乃铁笔刻星辰,墨池吞云海之象;弘道者,非空言玄理,实以金石为骨,以血泪为韵之志。九千联者,非数之极,实一字一乾坤,一联一洞天之境。形而上者谓之道,形而下者谓之器。"李柏青先生之书法艺术,既重笔墨之"器",更求文化之"道"。其艺术人生,堪称"研磨之际,日进日新"之典范。当此数字化时代,先生以"寂然凝虑,思接千载"之定力,守护传统文化命脉,又"悄焉动容,视通万里",开拓艺术新境。吾辈当效先生"读万卷书,行万里路"之精神,使中国书法这一"国粹"永葆生机,光耀寰宇。

2025年06月01日

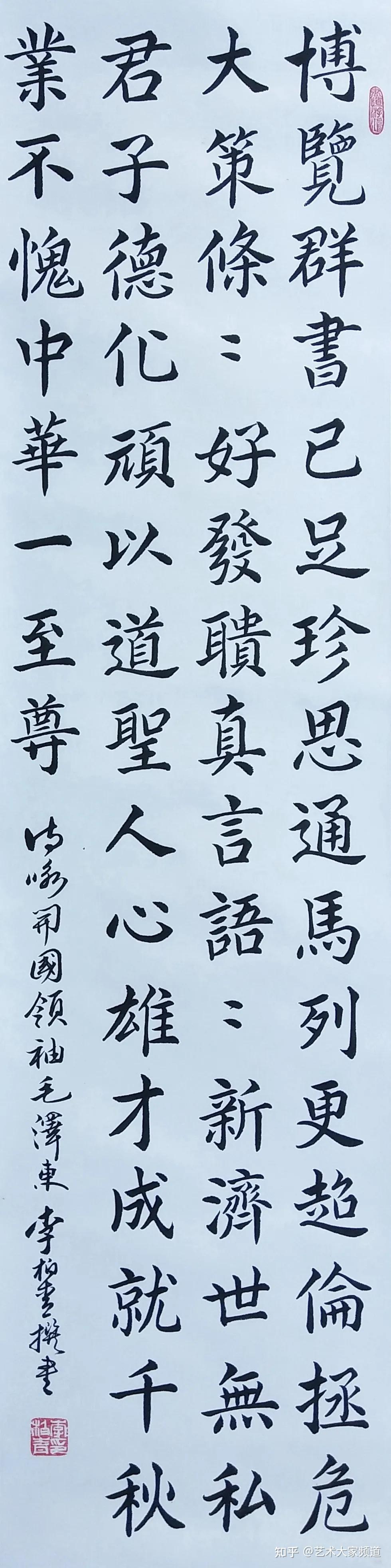

楷书 自作诗博览群书

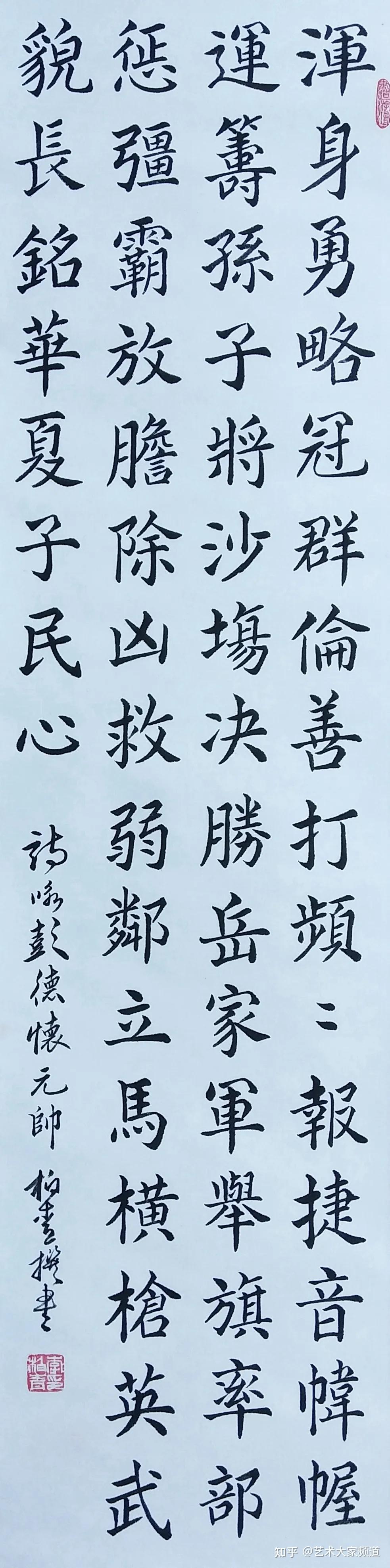

楷书 自作诗浑身勇略

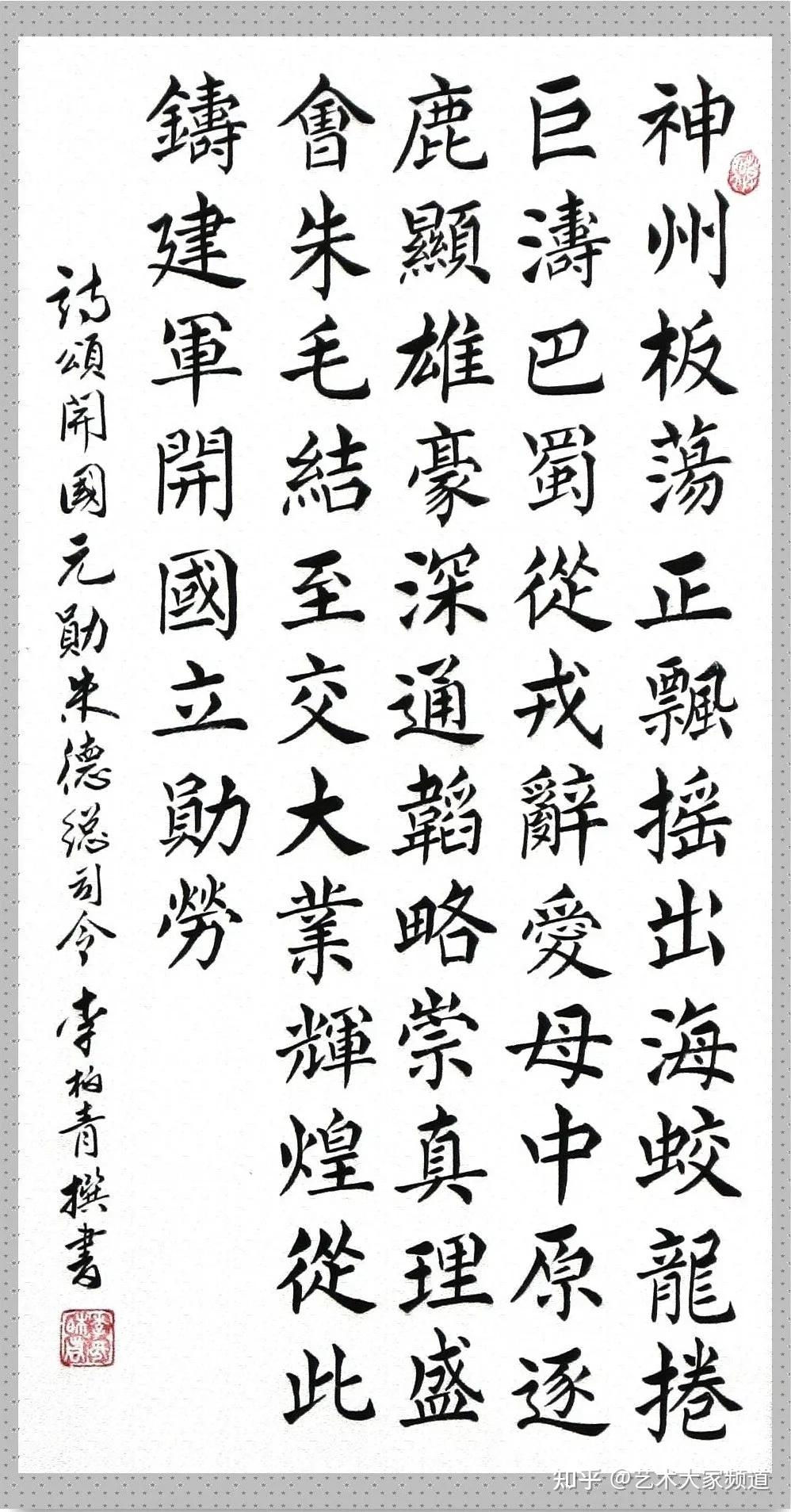

楷书 自作诗神州板荡

中国美术家协会副主席何家英评述李柏青书法

铁画银钩铸风骨,静水深流见真章

——记著名书法家李柏青先生

何家英

在当今书坛,李柏青先生以其贯通古今、熔铸碑帖的深厚功力闻名,而其作品,尤如深藏于墨海中的明珠,最能体现其书学根基的坚实与艺术心性的澄澈。他的行楷书,绝非规行矩步的刻板描摹,而是在严谨法度中注入鲜活的生命力,于静穆端庄处见飞动之神采,堪称“法度森严而不失灵动,气象雍容而内含筋骨”的典范。

李柏青的楷书,根基极其深厚。他显然深谙楷书发展脉络,对唐楷的典范——如颜真卿的雄浑博大、柳公权的劲健峻拔、欧阳询的严谨险绝——进行了长期而精深的研习。其点画形态精准,结构比例匀停,起笔、行笔、收笔皆一丝不苟,展现出对传统经典法帖的深刻理解和娴熟驾驭。同时,他并未囿于唐楷一脉,更将目光投向魏碑的雄强朴茂与晋人小楷的萧散简远。其笔下线条,既有唐楷的圆润饱满与弹性张力,又巧妙地融入了魏碑的方折峻利与金石气息,使字字如“铁画银钩”,骨力洞达,力透纸背。

李柏青的作品,整体上呈现出一种雍容大度、静穆庄严的气象。这源于他深厚的学养积淀和沉静豁达的心性。其书作不事张扬,不故作奇险,却自有庙堂之气与书卷之香扑面而来。无论是书写长篇巨制,还是精作小幅小品,皆能从容不迫,气定神闲。这种气象,是技法纯熟后返璞归真的自然流露,是心手双畅、人书俱老的境界体现。他的作品,不仅是技法的展示,更是文化底蕴和人格精神的投射,字里行间透露出对传统的敬畏与对古典美学理想的执着追求。

李柏青的墨迹,如一条游龙,在无边的墨海之中,既汲取着千载深流的滋养,又勇于劈开新的航道。当人们为那些仅得古之形骸的作品所疲乏之时,李柏青的作品则提供了一种弥足珍贵的可能——那便是以深广的传统为基石,以个体生命为熔炉,在当代淬炼出具有文化重量与个性光芒的笔墨境界。

李柏青的书写,如深谷中幽兰静静绽放,其根深植于古壤,而花叶却昭示着新鲜生命。这份新境并非断裂,而是传统精髓在当代心灵中的重新复活。

2025-06-18

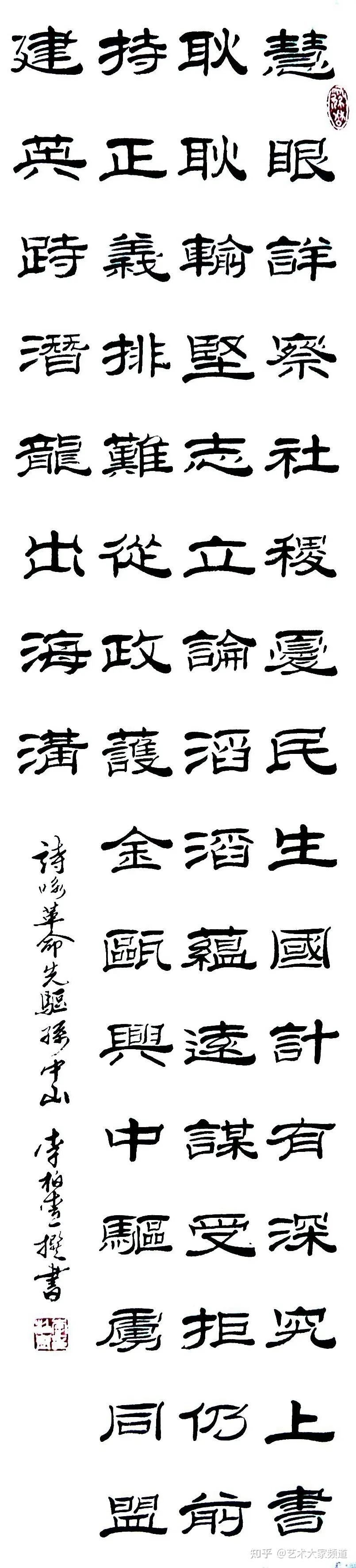

隶书 自作诗慧眼详察

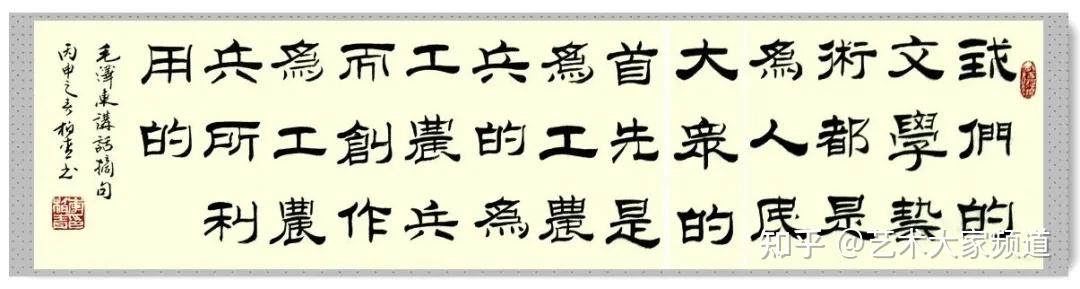

隶书 我们的文学艺术

李柏青创作枕边对句副数统计

中国美术家协会主席范迪安评述李柏青书法

墨 铸 古 碑 魂,笔 生 新 枝 韵

——记著名书法家李柏青先生

范迪安

当代书坛喧嚣纷繁,多少墨客在传统的光影与创新的迷途中徘徊踟蹰。李柏青先生却如一块沉默而坚硬的磐石,在书法这片浩瀚海洋中兀立成一座孤峰。他沉潜于北魏碑刻的苍茫天地,又在宋人行书的清逸气韵间悄然驻足,终于凝练出了一种既深植于金石厚土、又飘逸着文人清气的独特风骨。

李柏青先生的笔锋,携带着一种近乎倔强的“拙气”。他深研北碑,而他的取法绝非泥古不化。其笔下的线条,常于沉雄中透出峭拔,在看似粗粝迟滞的推进中,蕴藏着惊人的内在爆发力。那独特的“逆涩”笔法,仿佛笔尖在纸面犁开时光的冻土,步步维艰却步步惊心。转折处如断崖,锋芒毕露;行笔间若老藤,盘曲遒劲。这“拙”非技之未逮,而是他主动选择的美学立场——一种对浮华甜媚的断然拒绝,一种对书法本体内在筋骨力量的虔诚叩问。他深知,“巧”易流于机心,“拙”方能抵达浑朴天真之境,正如他案头常置的汉砖瓦当,其朴野之态,正是时光淘洗后的本真。

步入李柏青先生的创作状态,宛如旁观一场沉默的仪式。铺纸、研墨、静坐、凝神……时间仿佛在那一刻凝固。落笔瞬间,并非一泻千里,而是如老僧入定,笔锋深扎纸内,腕底千钧之力在极度克制中缓缓释放。线条的推进充满艰涩的阻力感,墨色在笔毫的提按顿挫间,呈现出焦渴、浓枯、润涩的丰富层次,如同大地久旱后龟裂的纹理,饱含着挣扎与渴望。这种“慢”,不是能力的滞缓,而是精神的提纯。每一笔的艰难跋涉,都是他对浮光掠影式书写的摒弃,对“心手相忘”至高境界的艰难趋近。

李柏青先生之“新”,绝非无根浮萍。他深谙“书为心画”的古训,更于传统中辟出蹊径。其美学追求,在“浑”与“逸”之间达成了一种令人心折的张力平衡。其字形结构,常于欹侧险绝中谋得安稳,仿佛山岩欲坠却自有重心,这种对“浑”的执着,是对书法内在结构与生命气脉的深刻体认。然而,李柏青先生并未止步于雄浑。他巧妙地将宋人如米芾行书中的飘逸笔意、起伏节奏融入创作。于是,在其力透纸背的线条间,便时时可见如清风拂过般迅疾灵动的牵丝引带,赋予整幅作品一种在金石厚重之上自由流动的“逸”气。这种“浑”“逸”的交响,使他的作品如同深谷幽兰,在质朴的土壤里散发着沁人心脾的清芬。

当代书坛,李柏青先生的身影,因其沉静而显得愈发独特。当许多人在传统桎梏中裹足不前,或于所谓“创新”的迷狂里迷失根本,李柏青以其清醒与定力,默默实践着一条更艰难也更具启示性的道路——他并非简单承袭古人躯壳,而是潜入碑林深处,以心为火,重新熔铸那些沉寂千百年的金石魂魄;亦非盲从时流,而是将文脉的清逸悄然化入雄强的血脉,最终长成了属于我们这个时代的墨色新枝。

2025-07-19

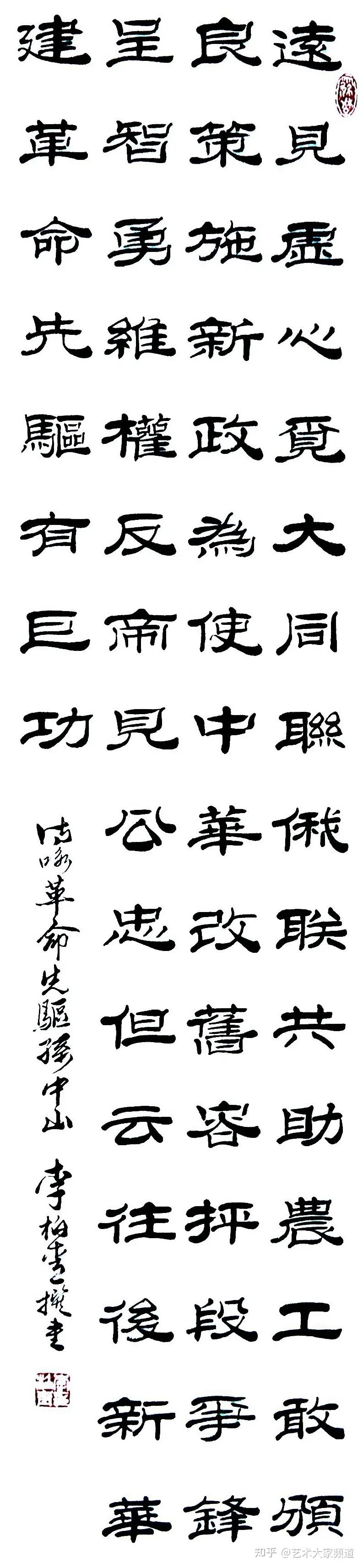

隶书 自作诗远见虚心

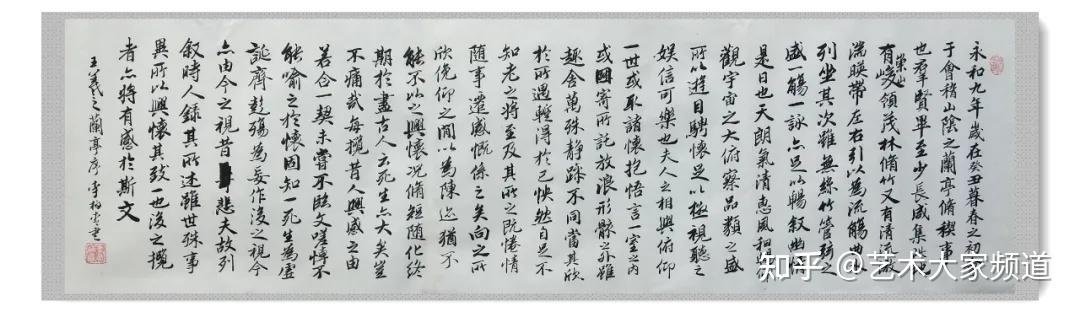

临写 兰亭序112x34

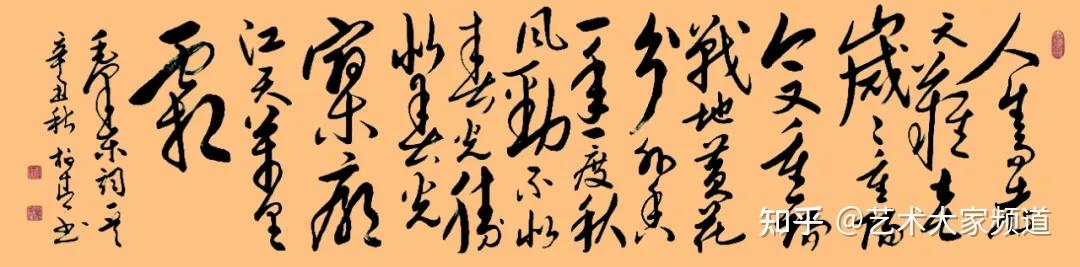

临写 人生易老天难老

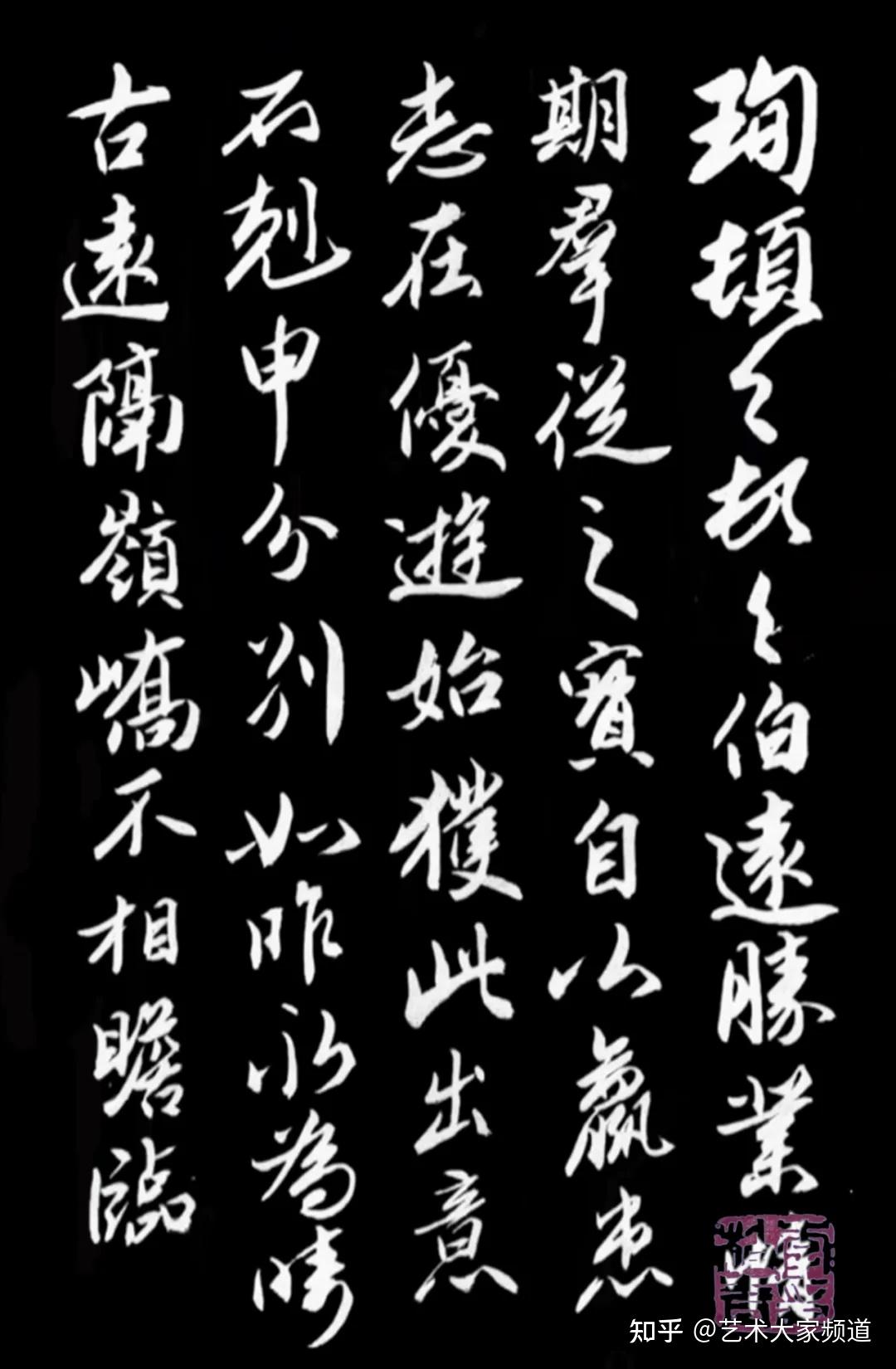

临写 王珣伯远帖

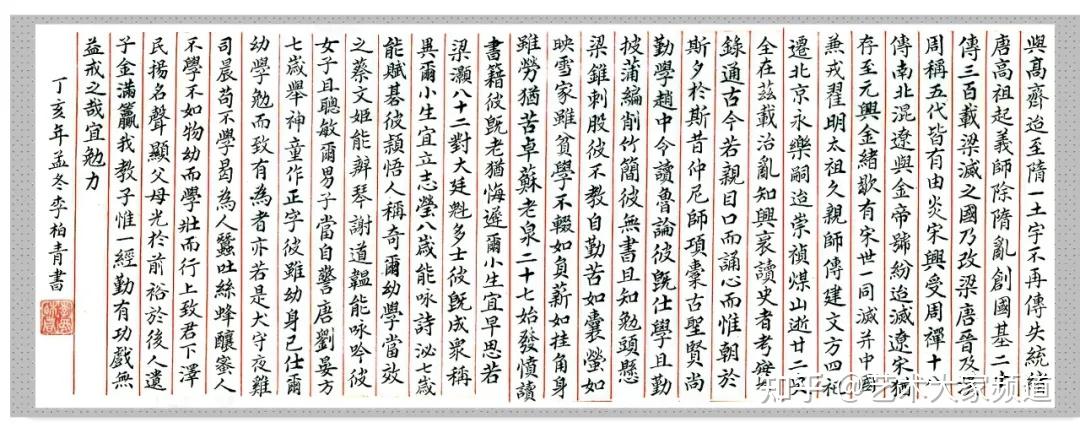

小楷 三字经(局部)

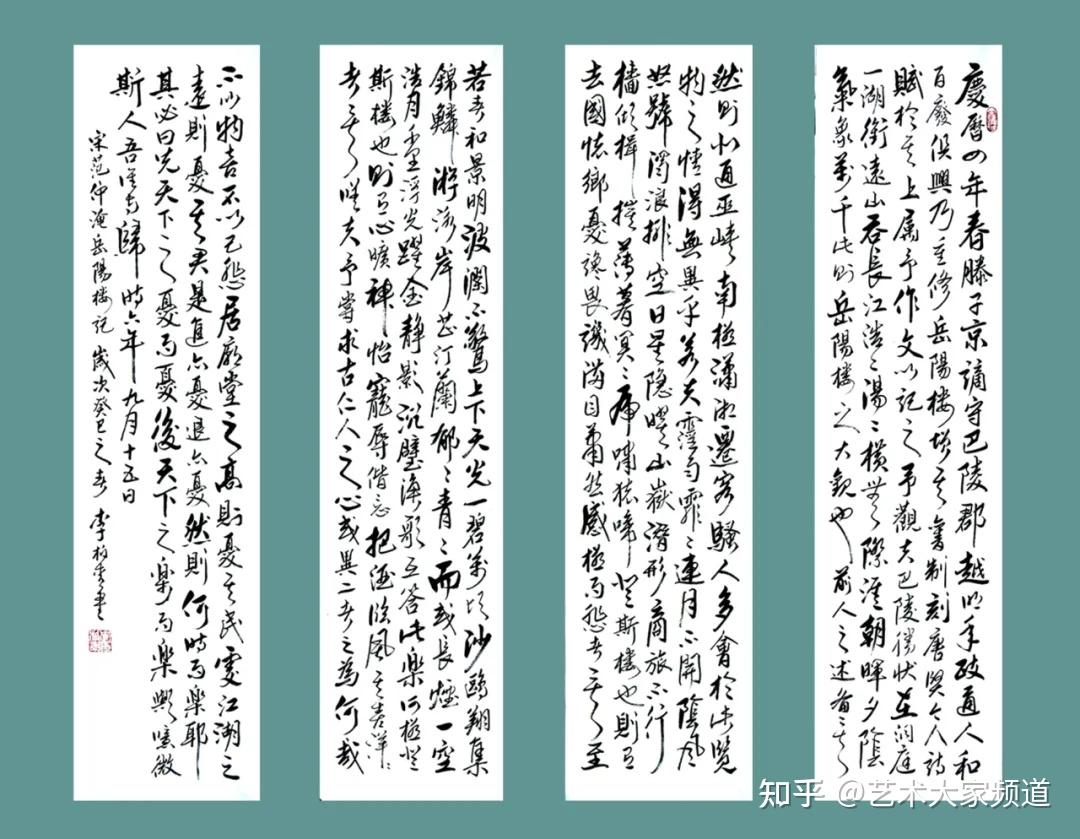

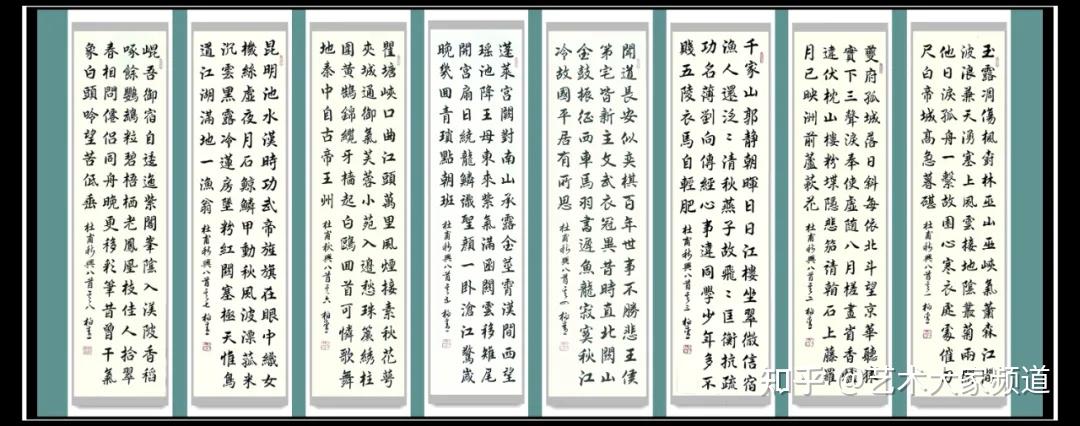

行草 岳阳楼记四条屏

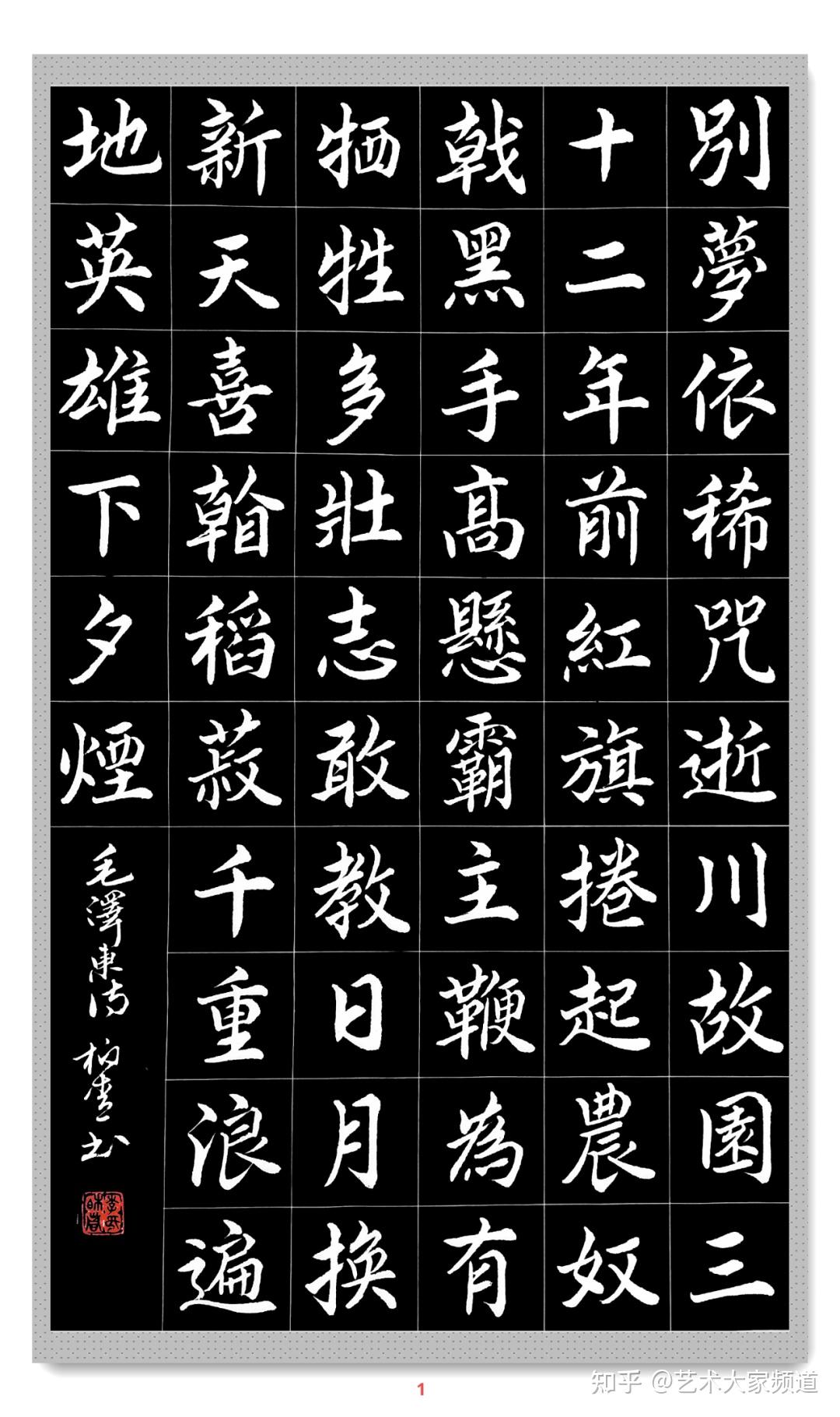

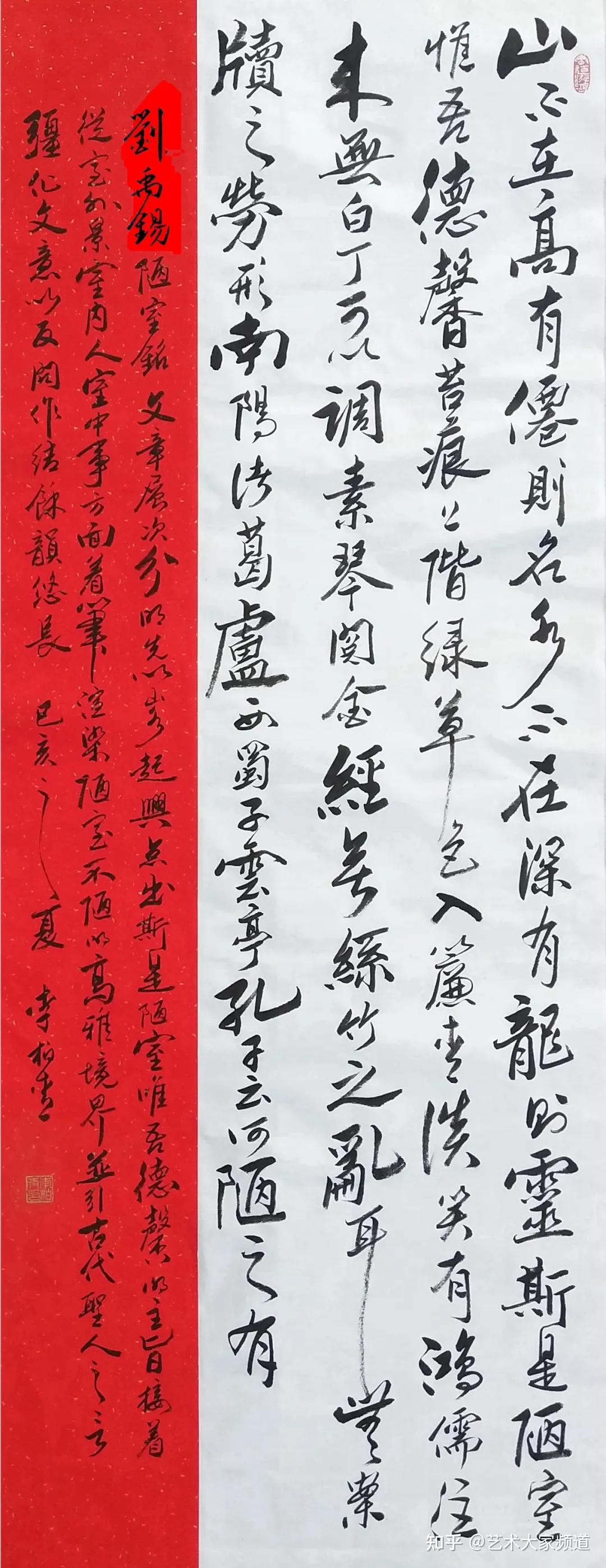

行楷 别梦依稀咒逝川

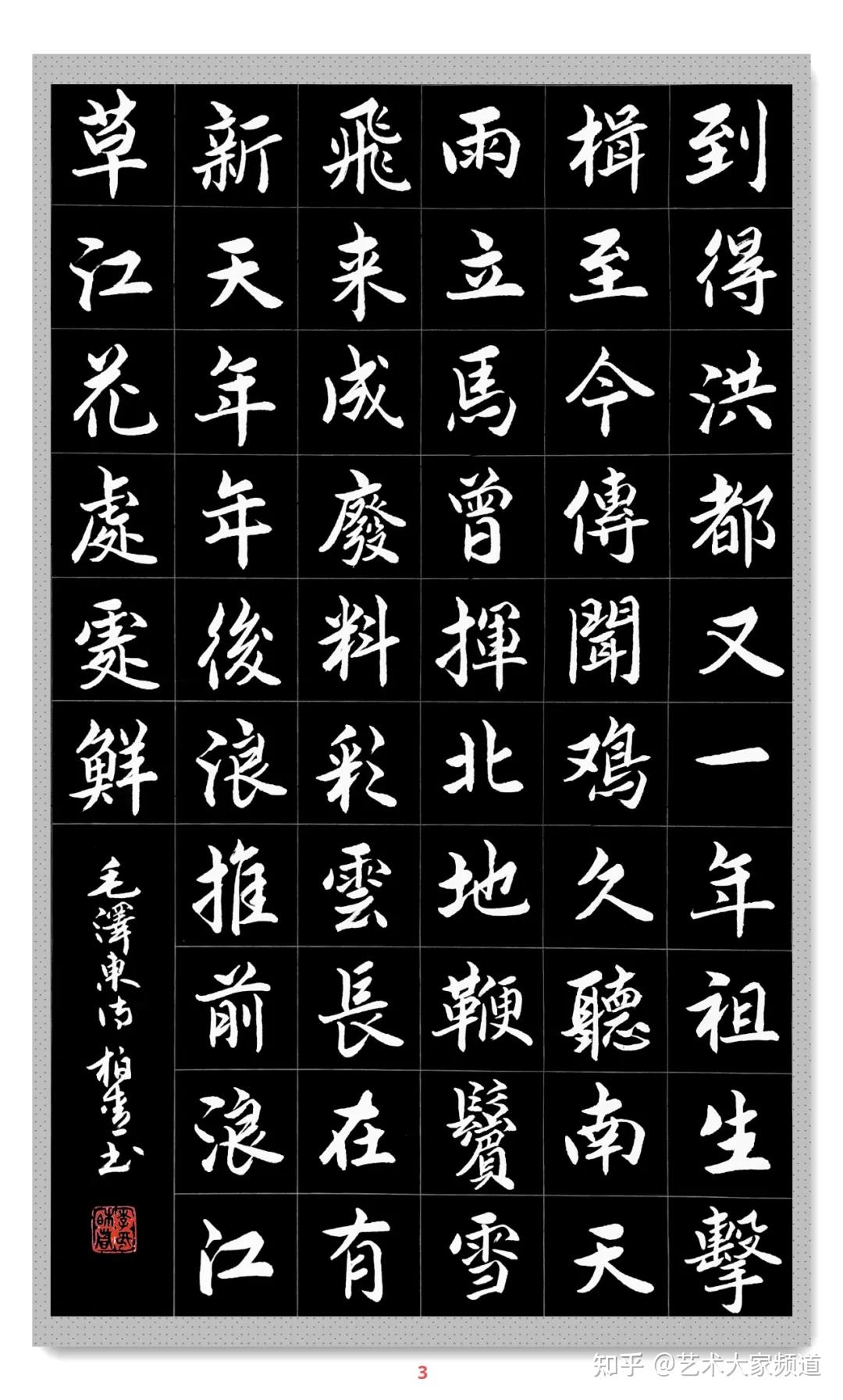

行楷 到得洪都又一年

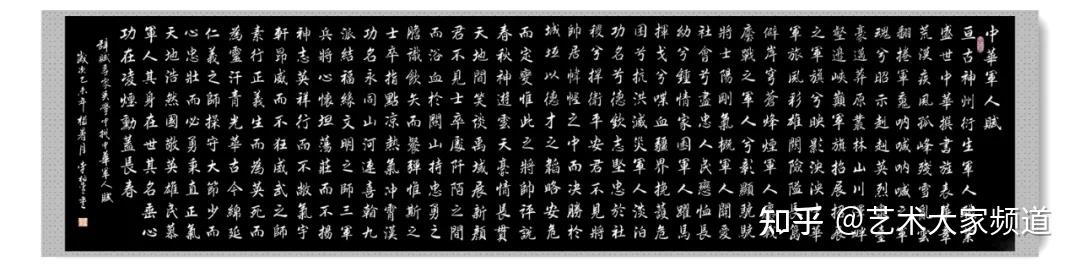

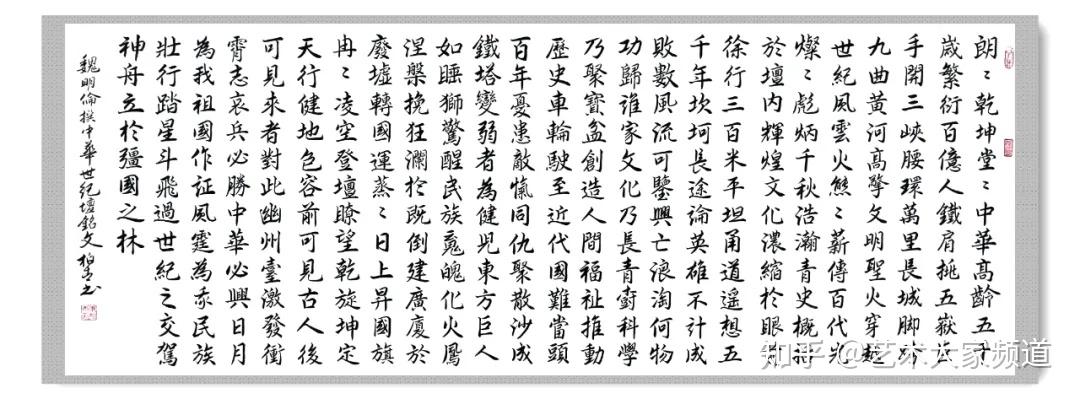

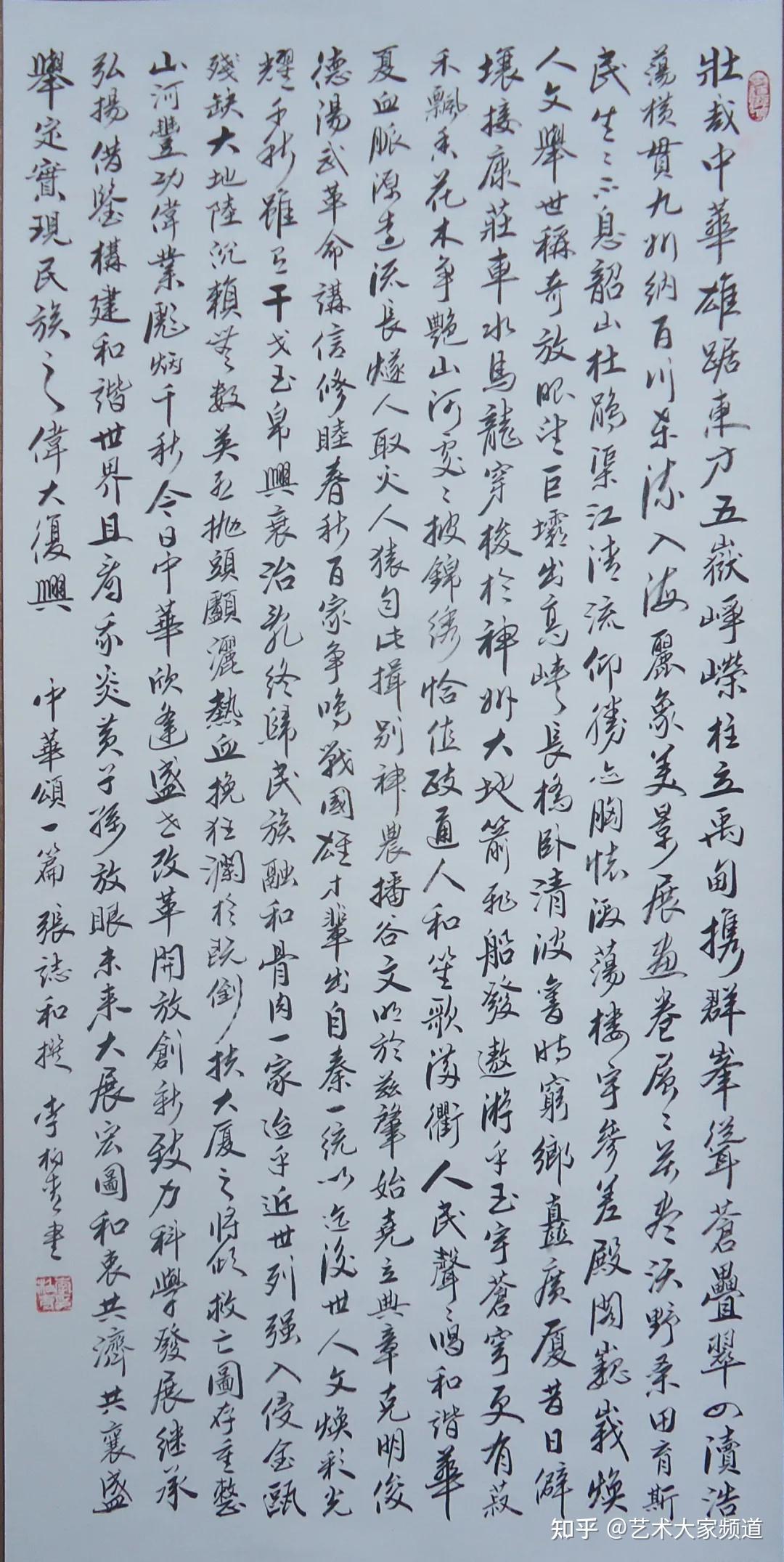

行楷 华夏军人赋

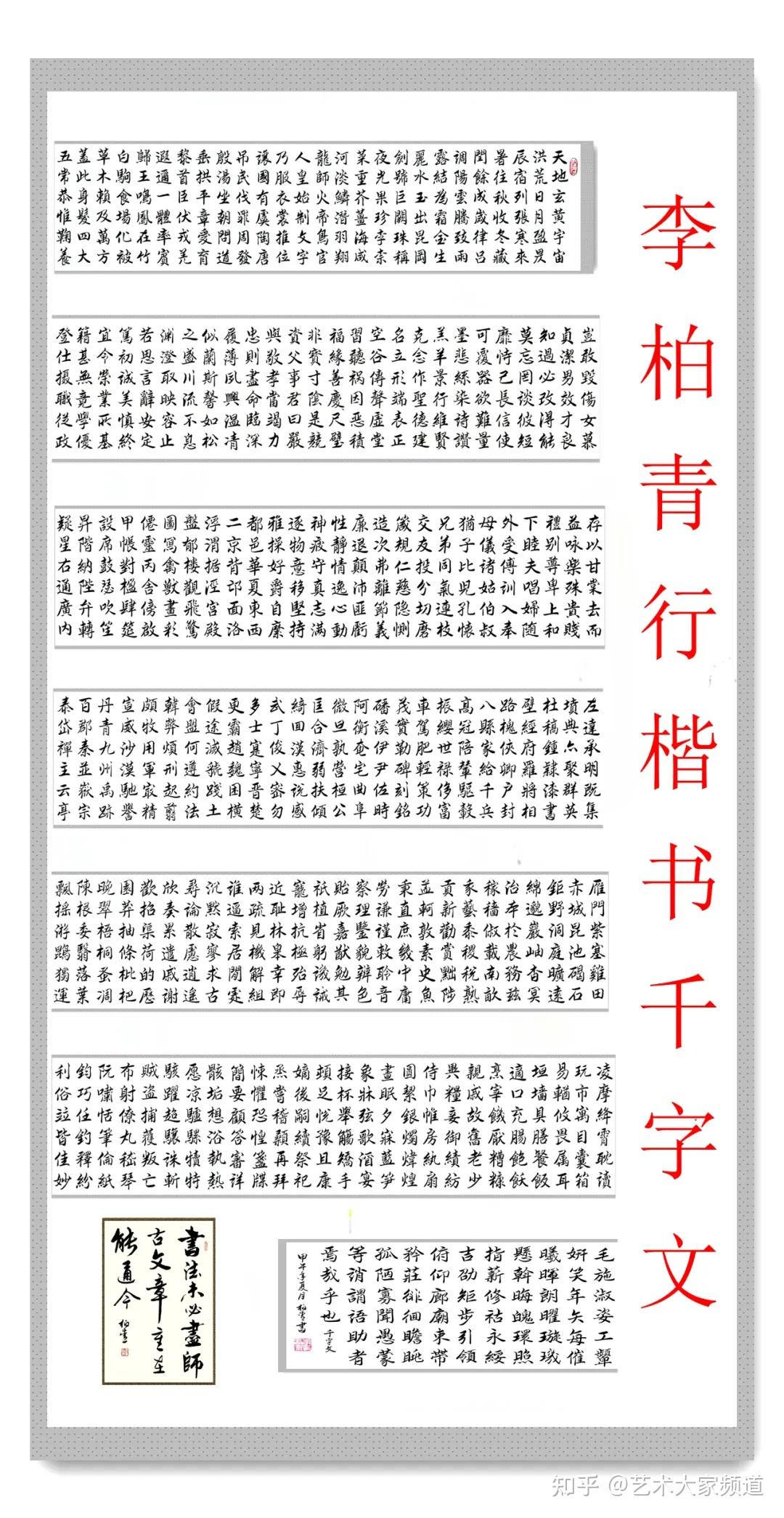

行楷 千字文

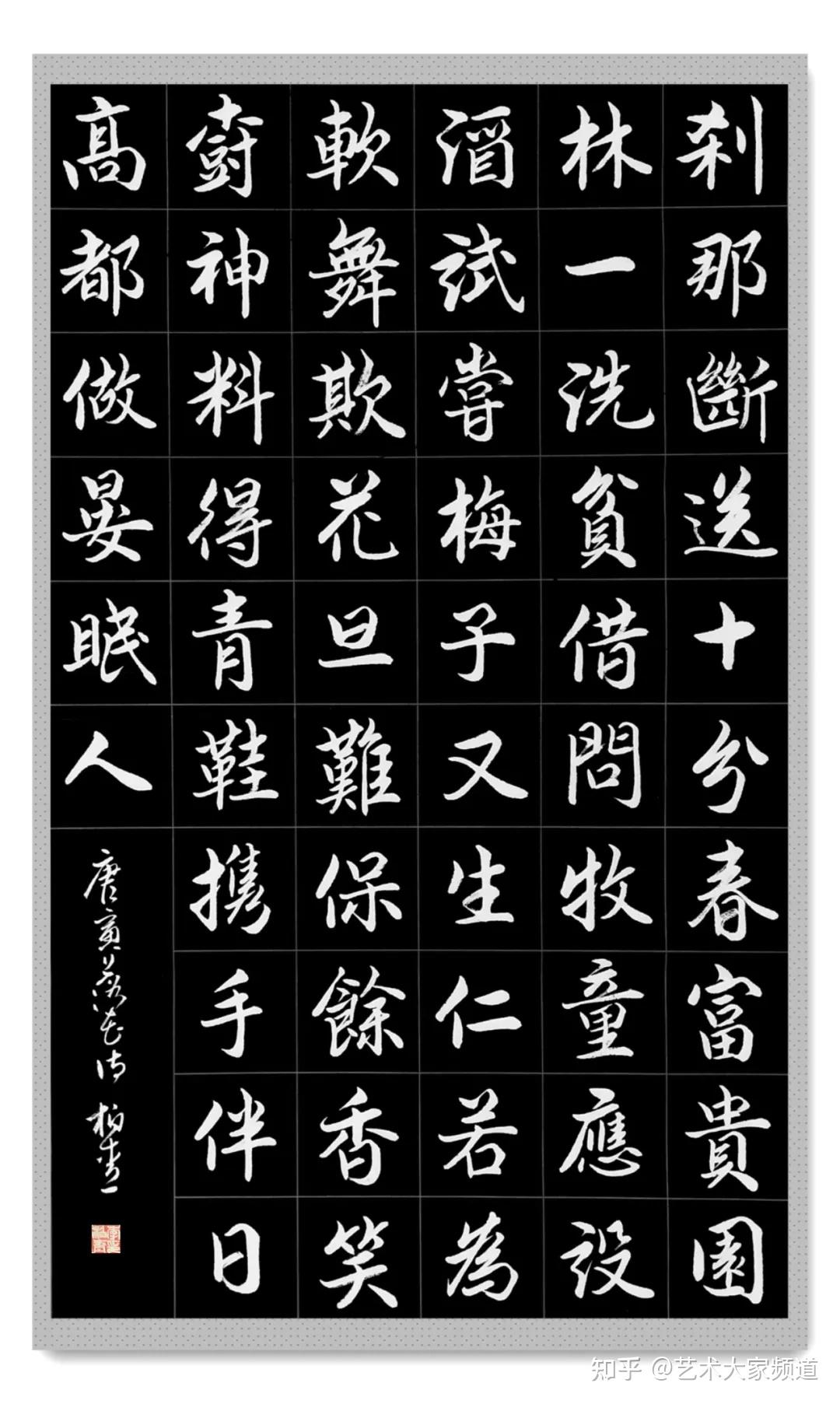

行楷 唐寅落花诗30首其一

行楷 中华世纪坛铭文

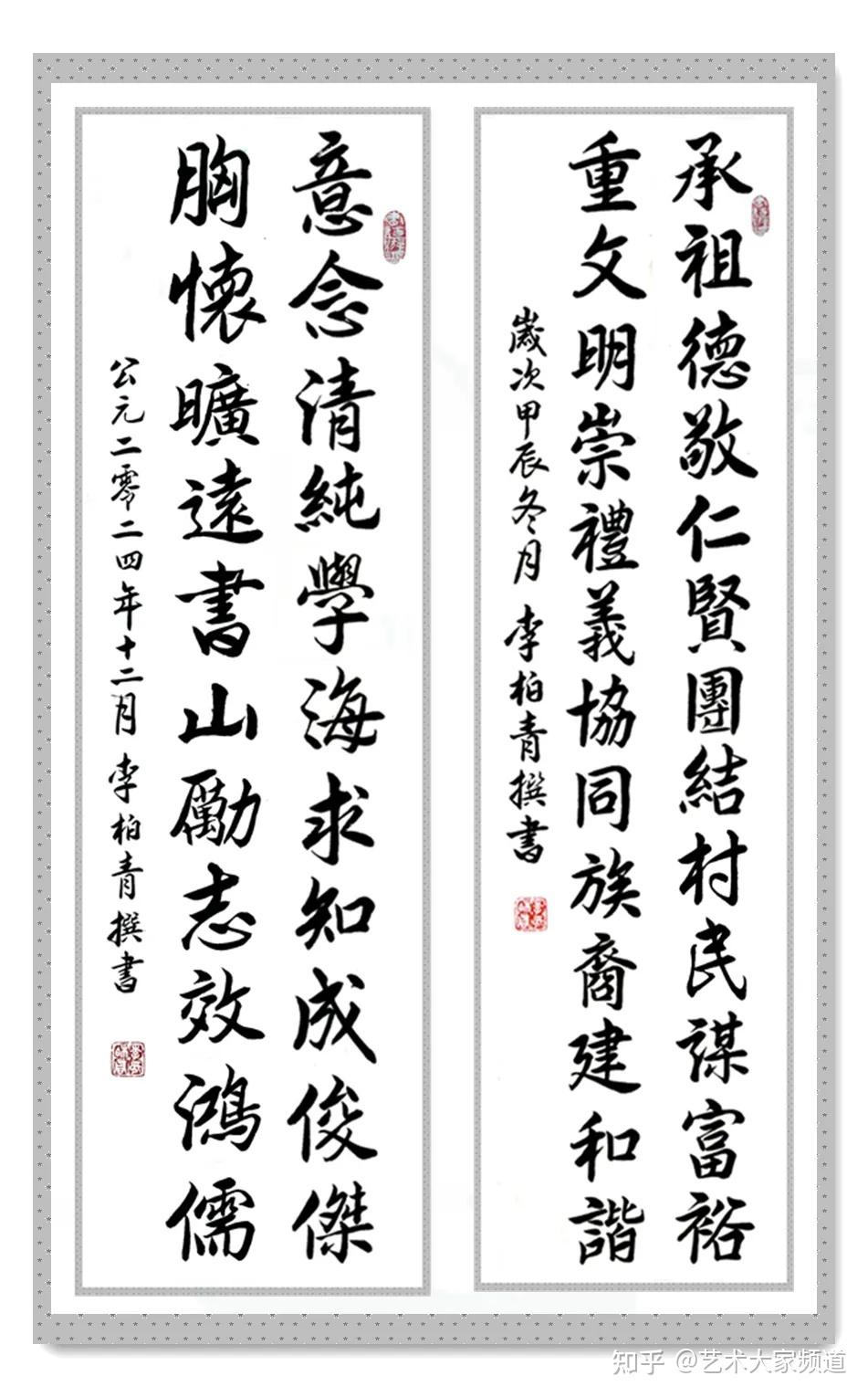

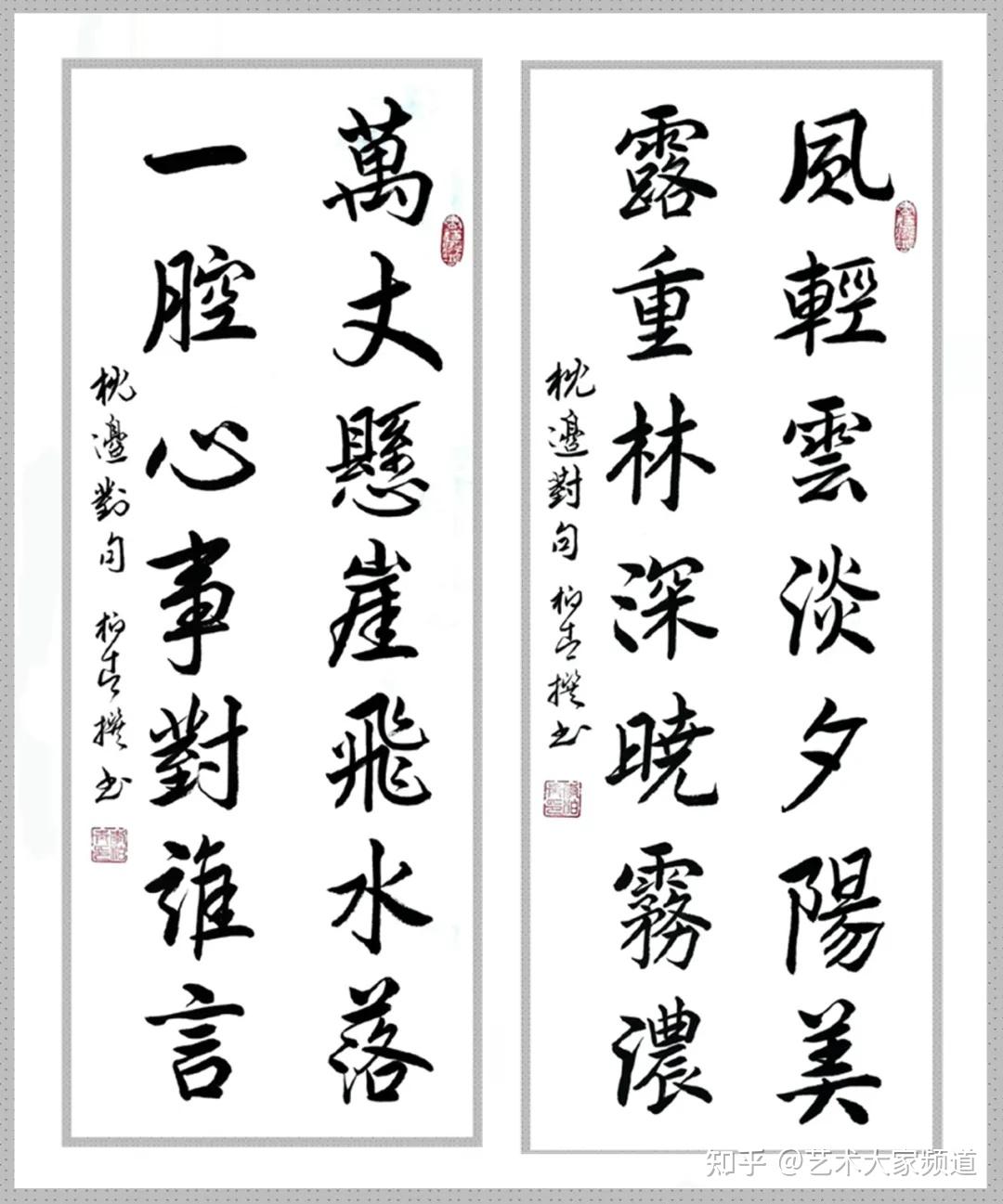

行楷 为某村文化中心撰书对联两副

行楷 枕边对句两副

行楷:杜甫诗秋兴八首

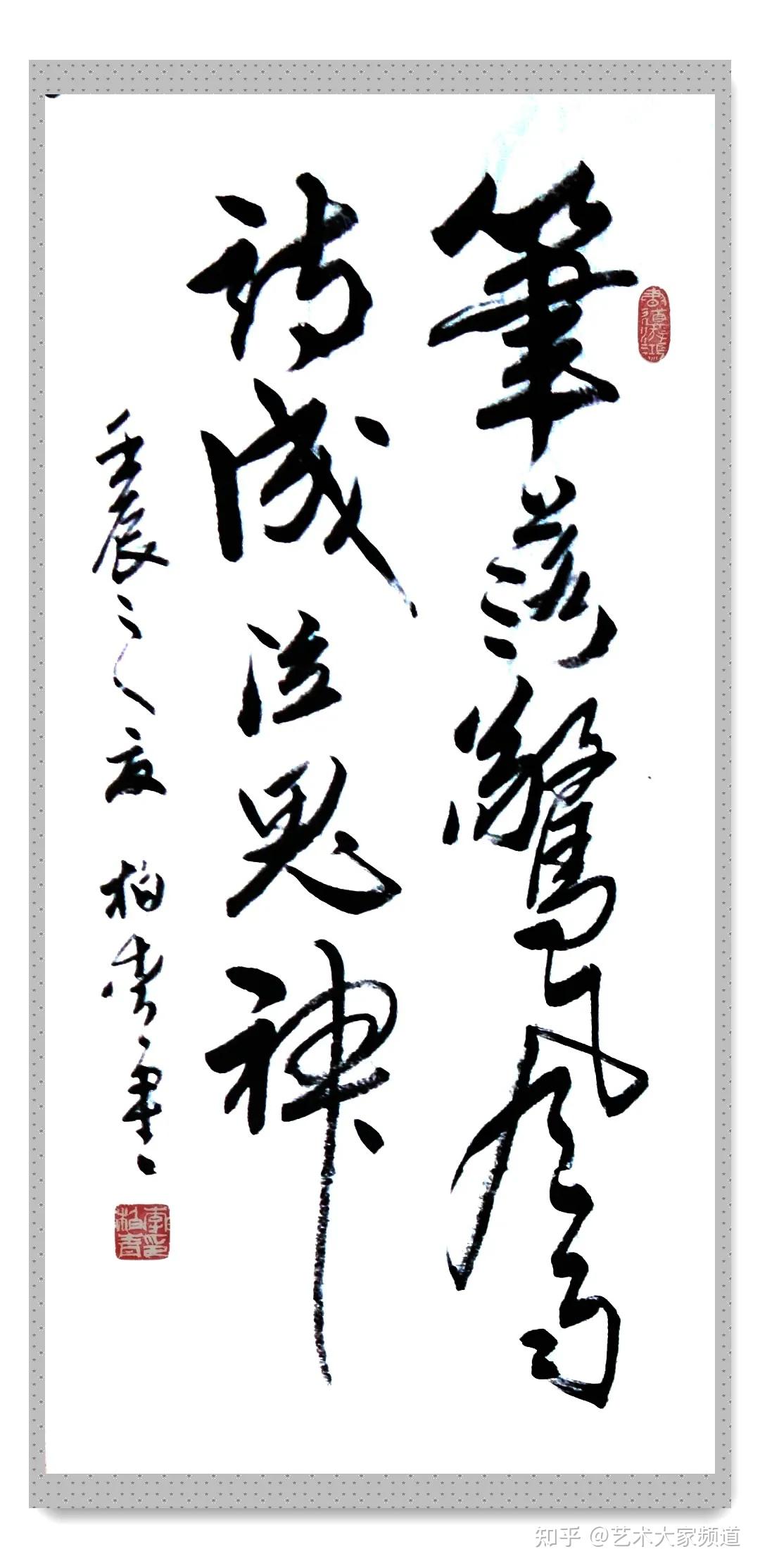

行书 笔落惊风雨

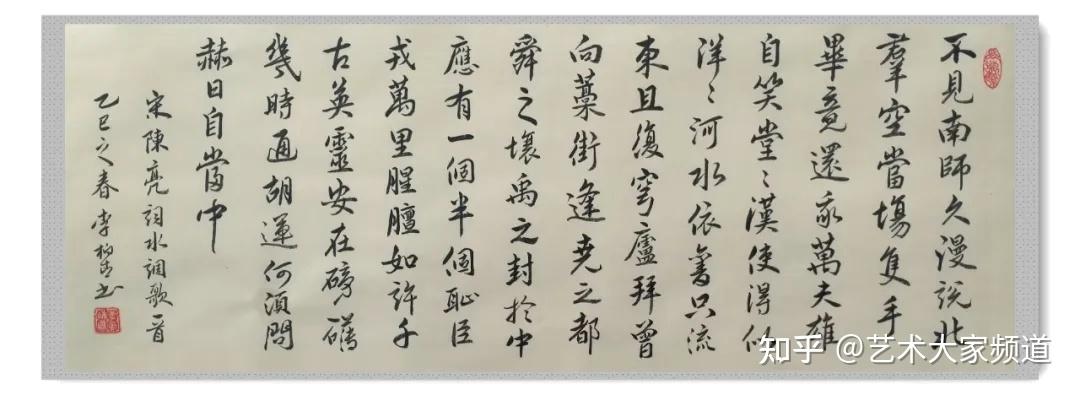

行书 不见南师久

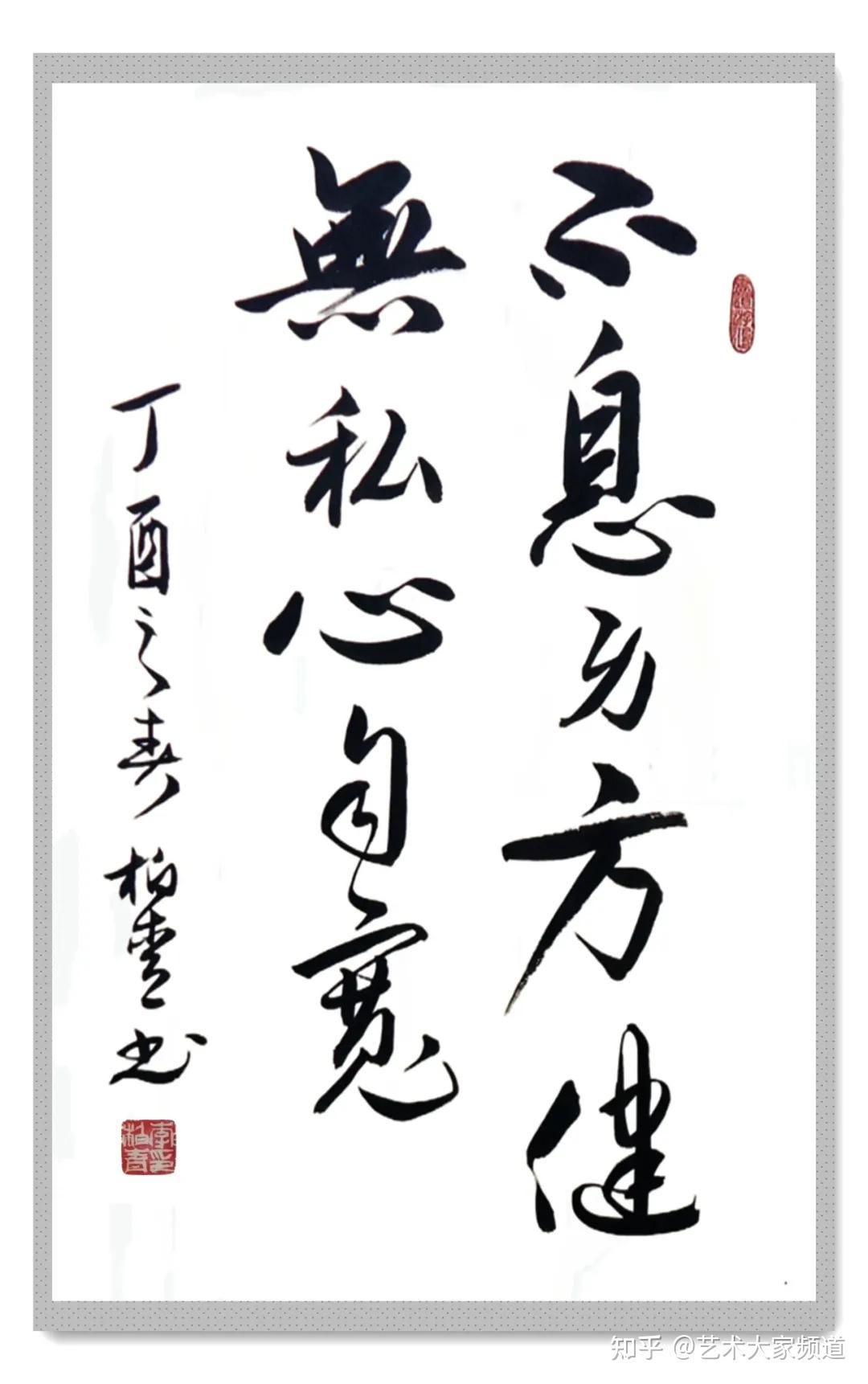

行书 不息身方键

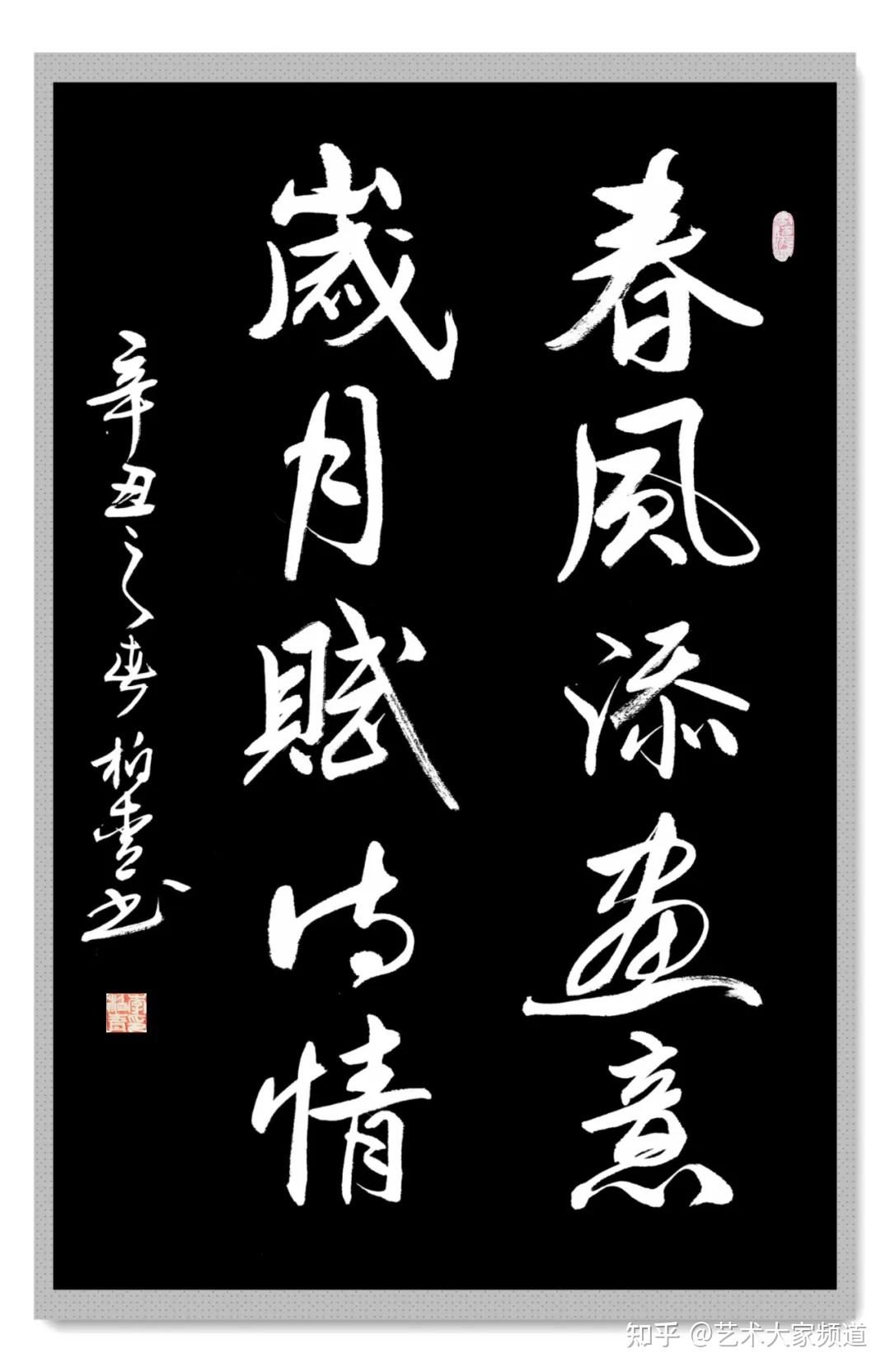

行书 春风添画意

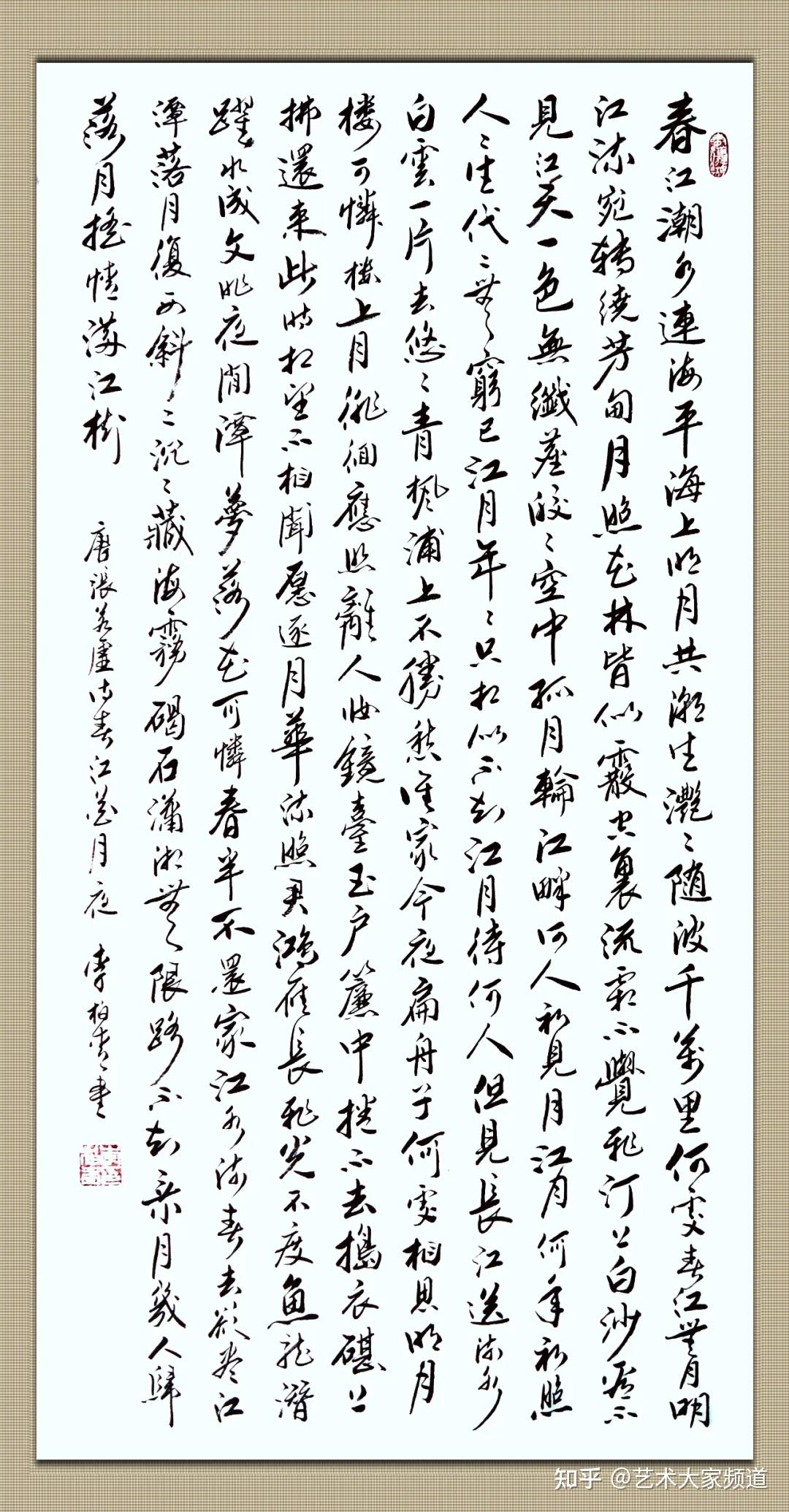

行书 春江花月夜136x68

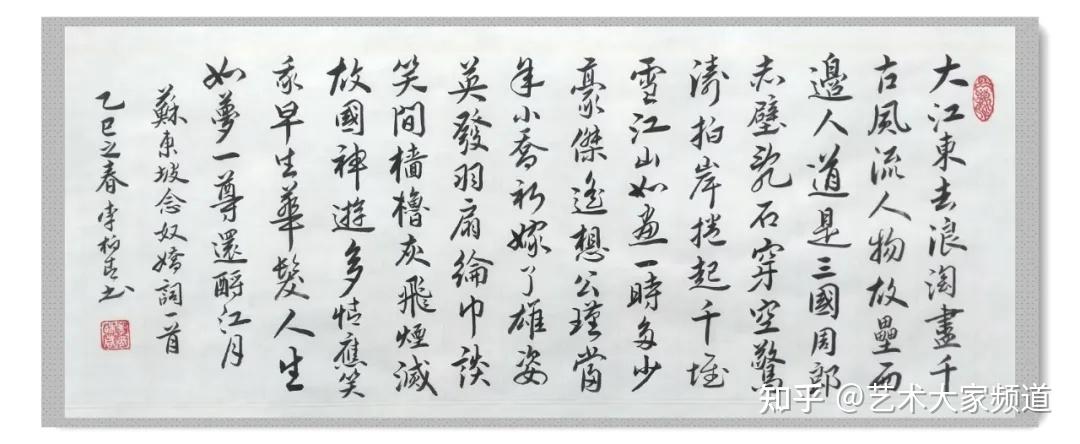

行书 大江东去横

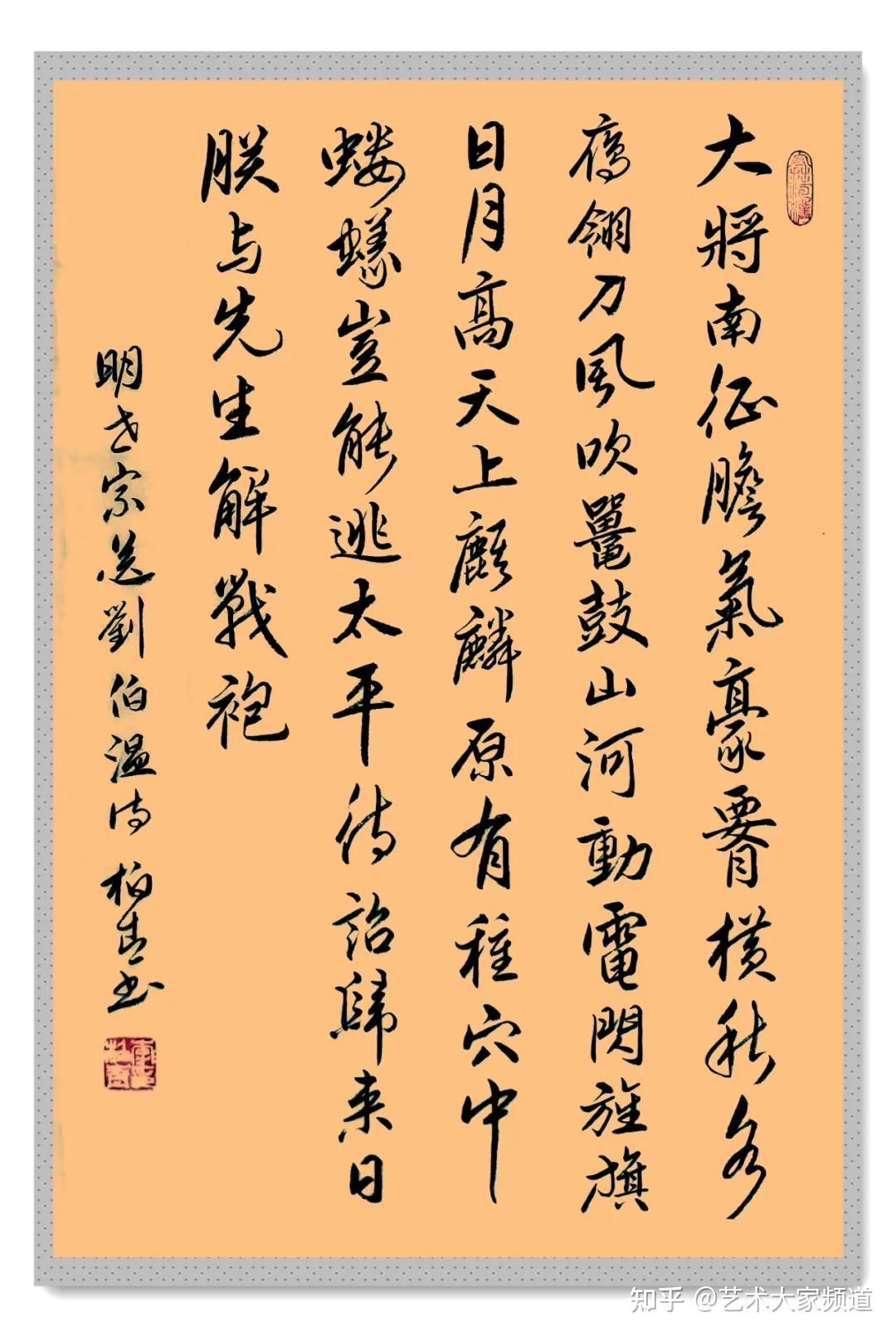

行书 大將南征膽氣豪

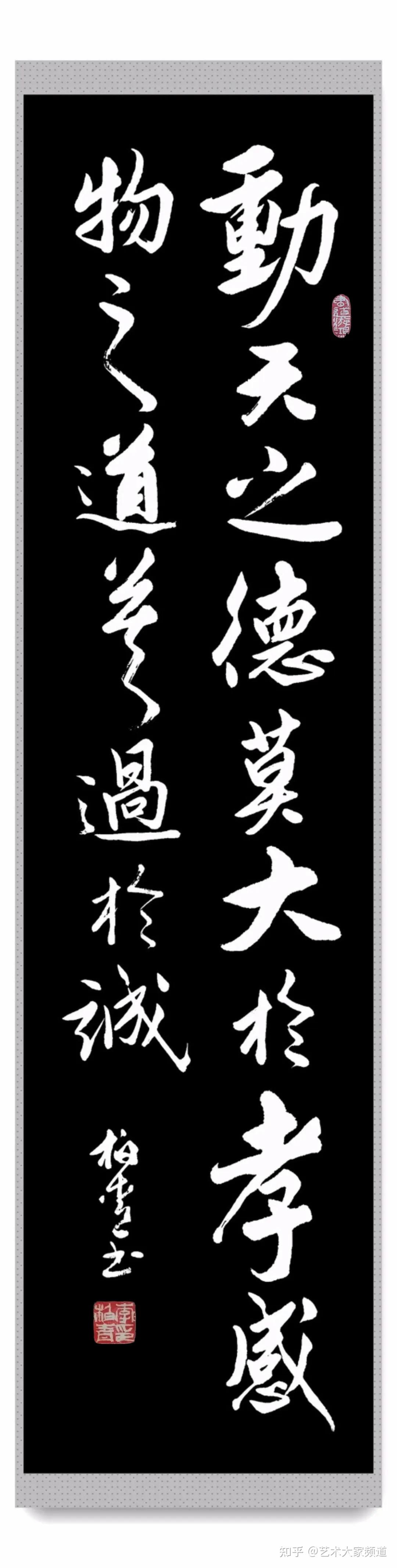

行书 动天之德

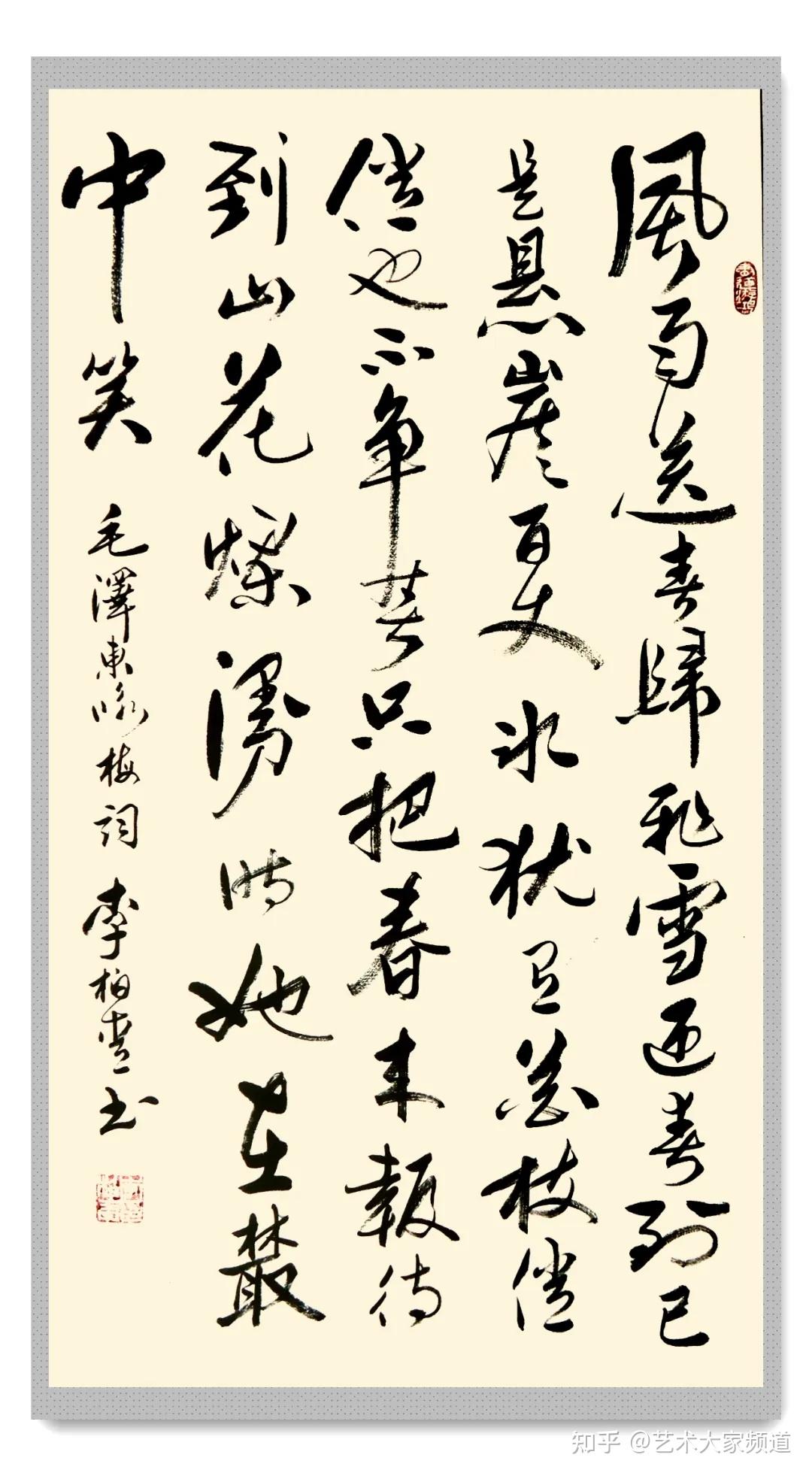

行书 风雨送春归

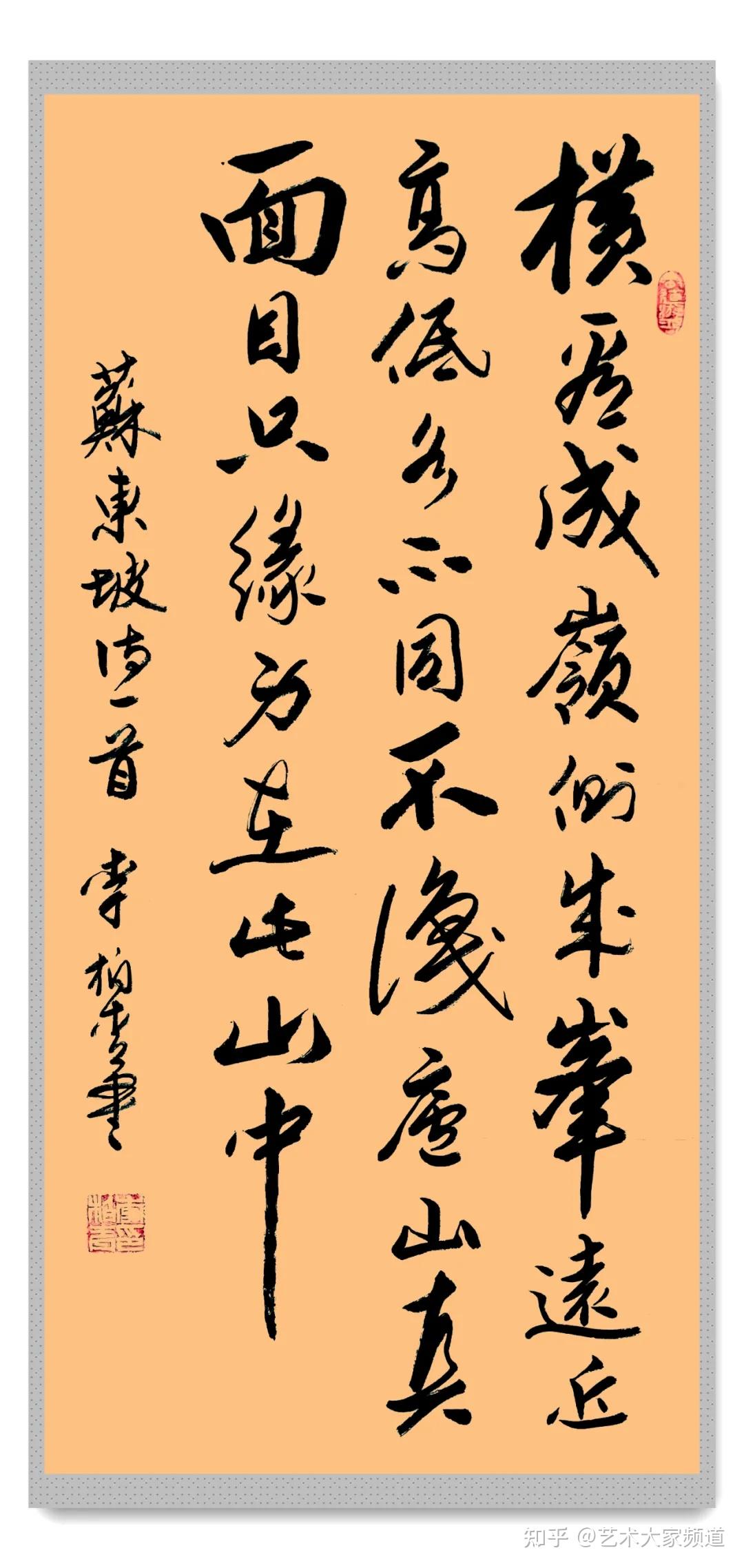

行书 横看成岭侧成峰

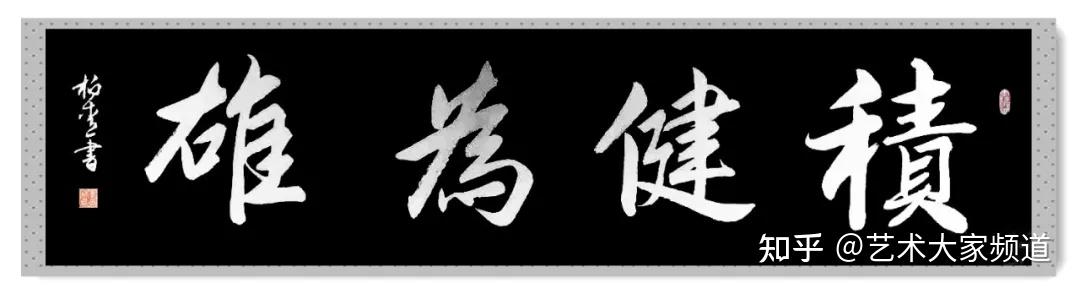

行书 积健为雄

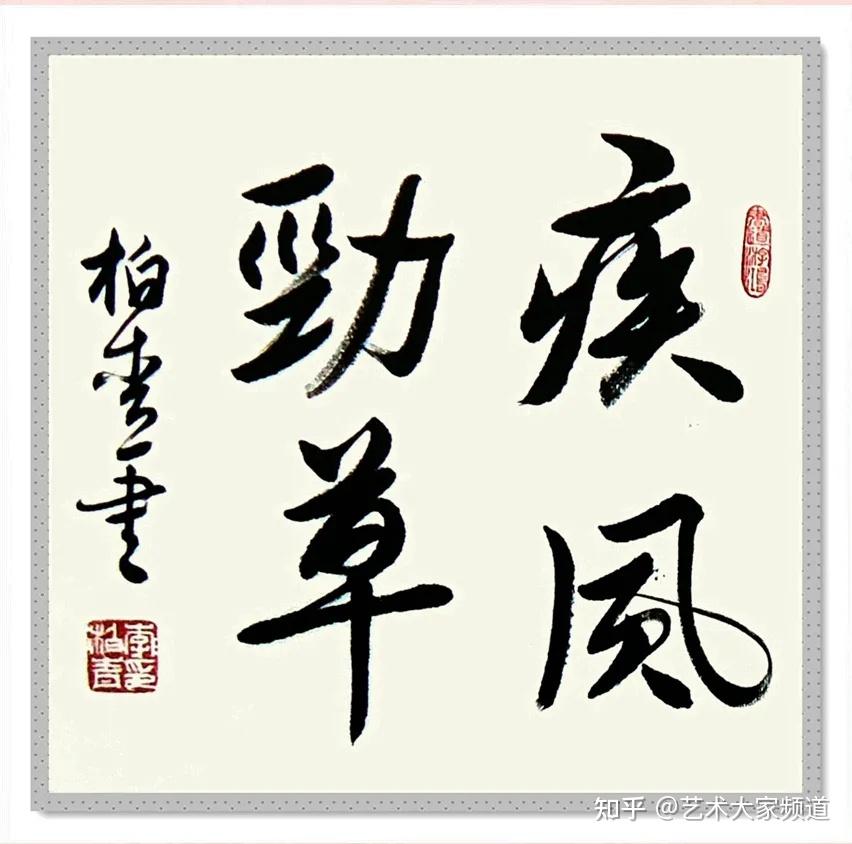

行书 疾风劲草

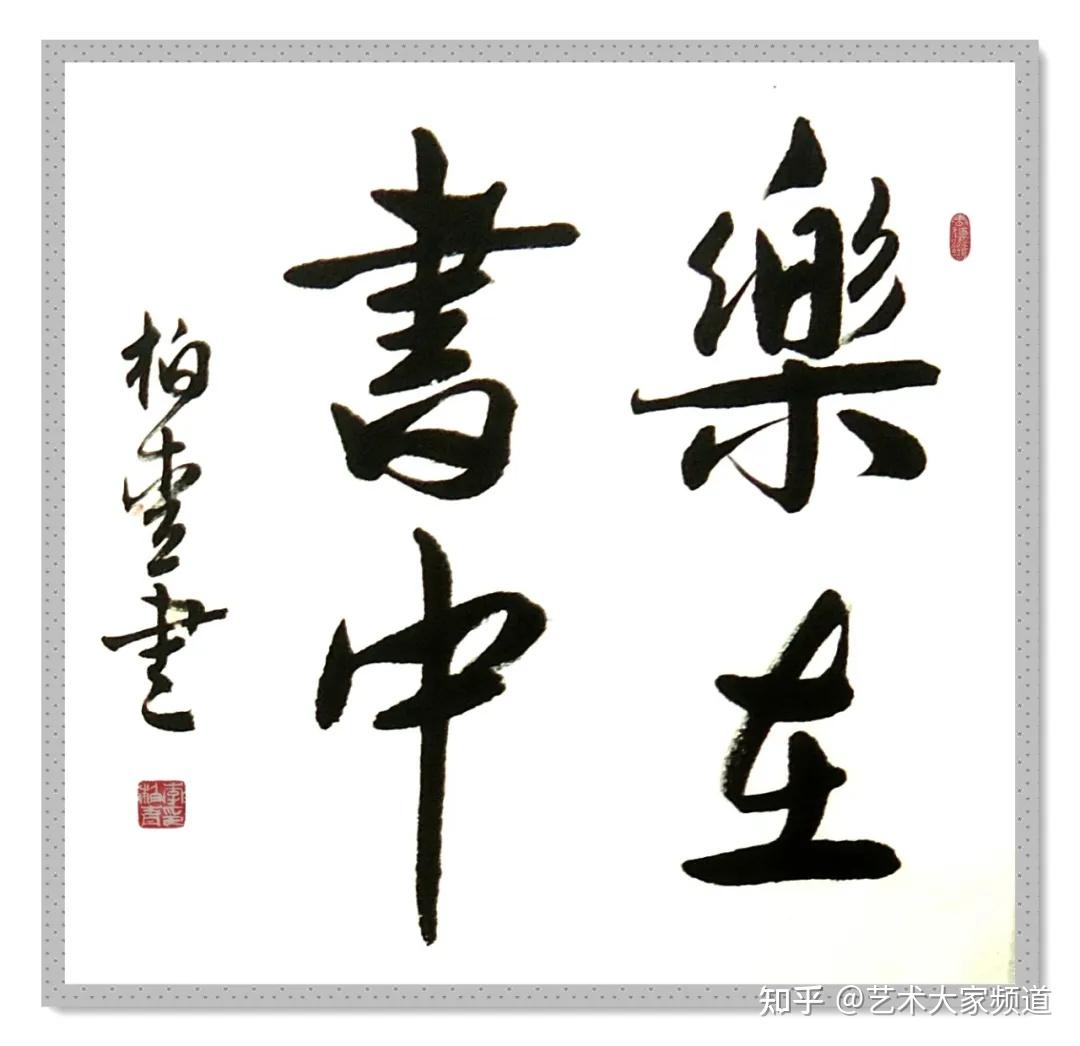

行书 乐在其中

行书 陋室铭

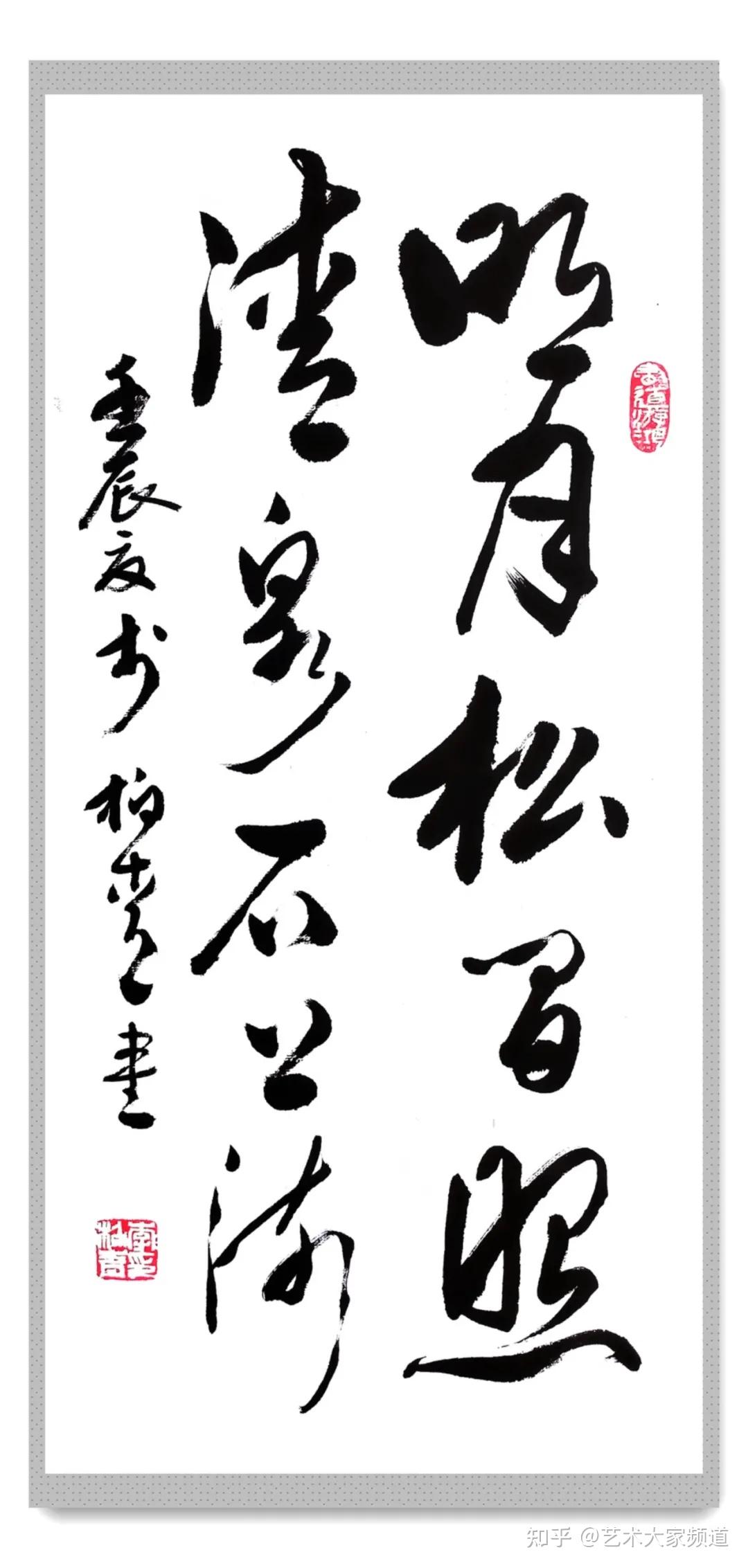

行书 明月松间照

行书 千字文长卷(局部)、

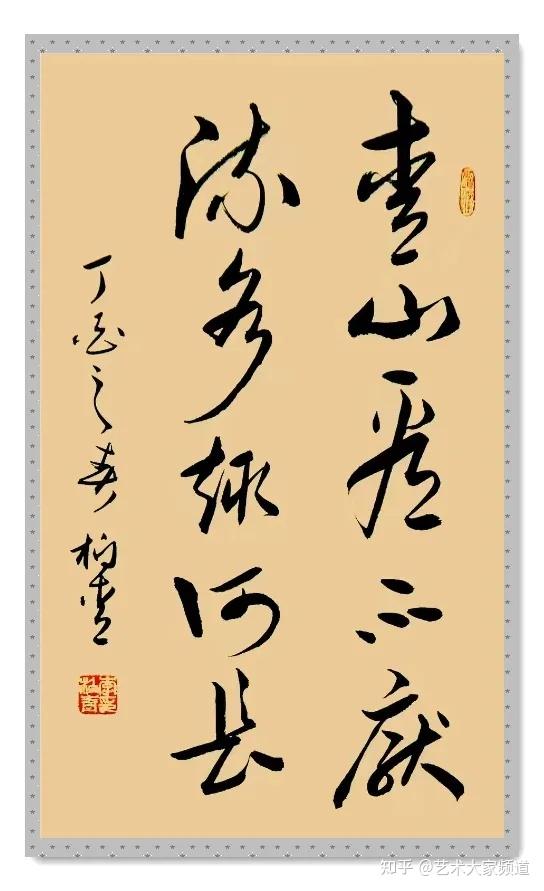

行书 青山看不厌

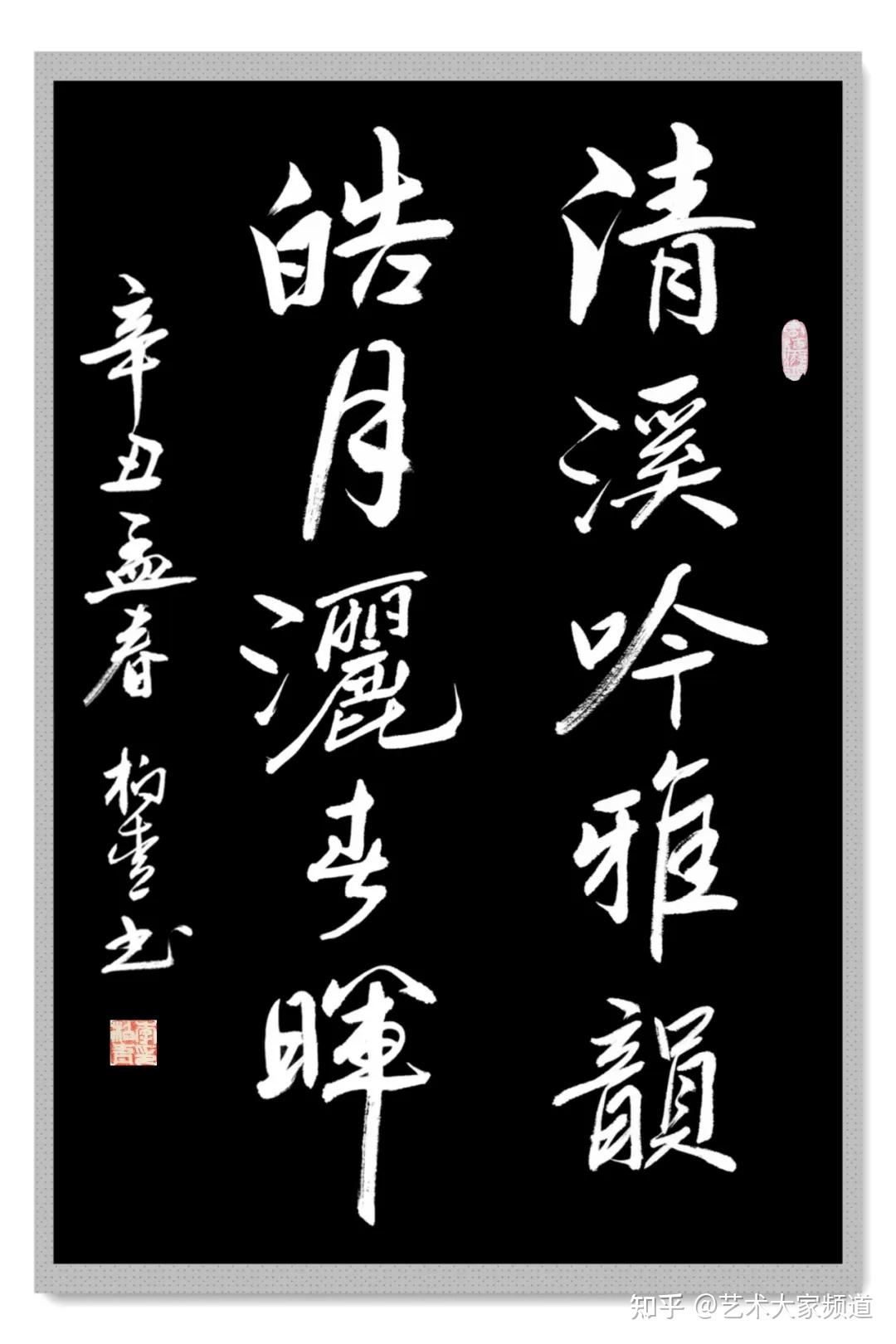

行书 清溪吟雅韵

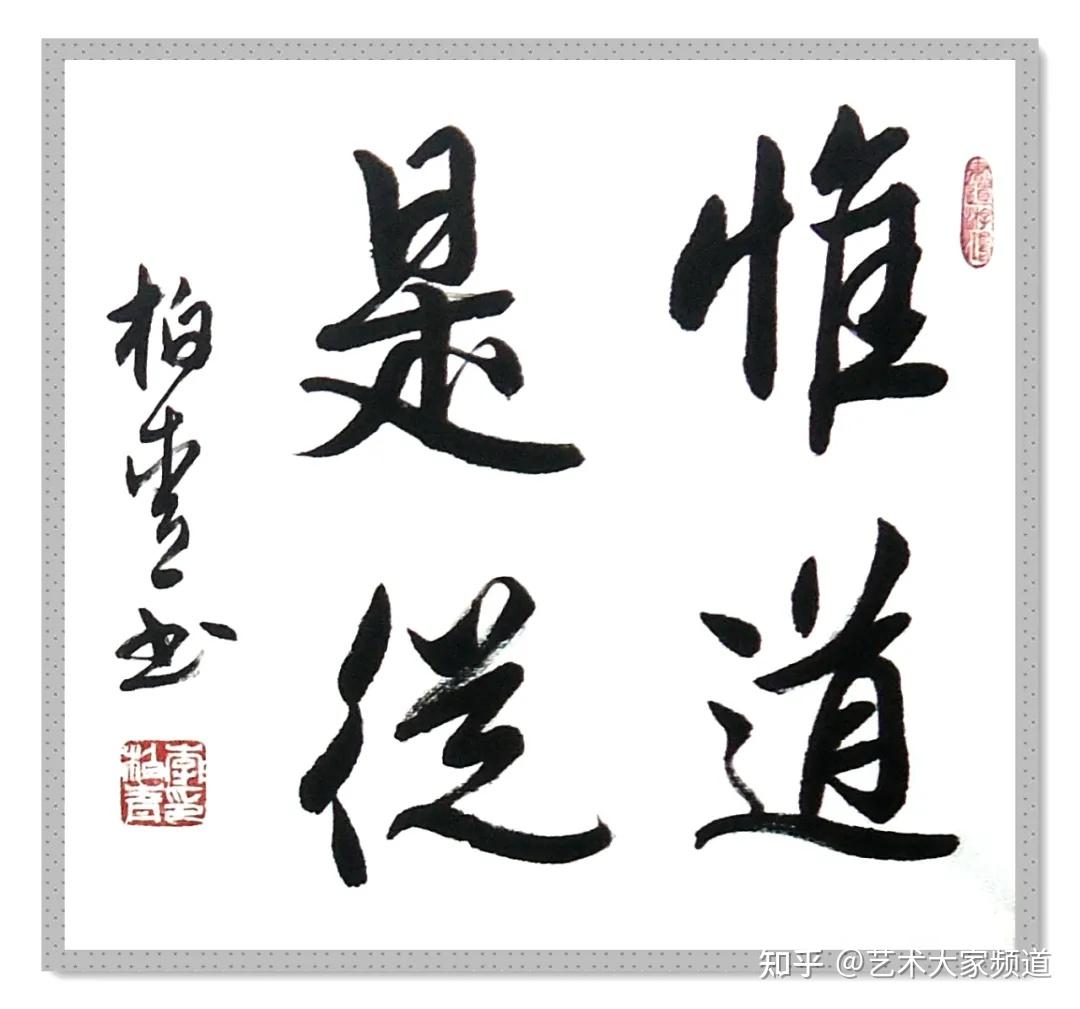

行书 惟道是从

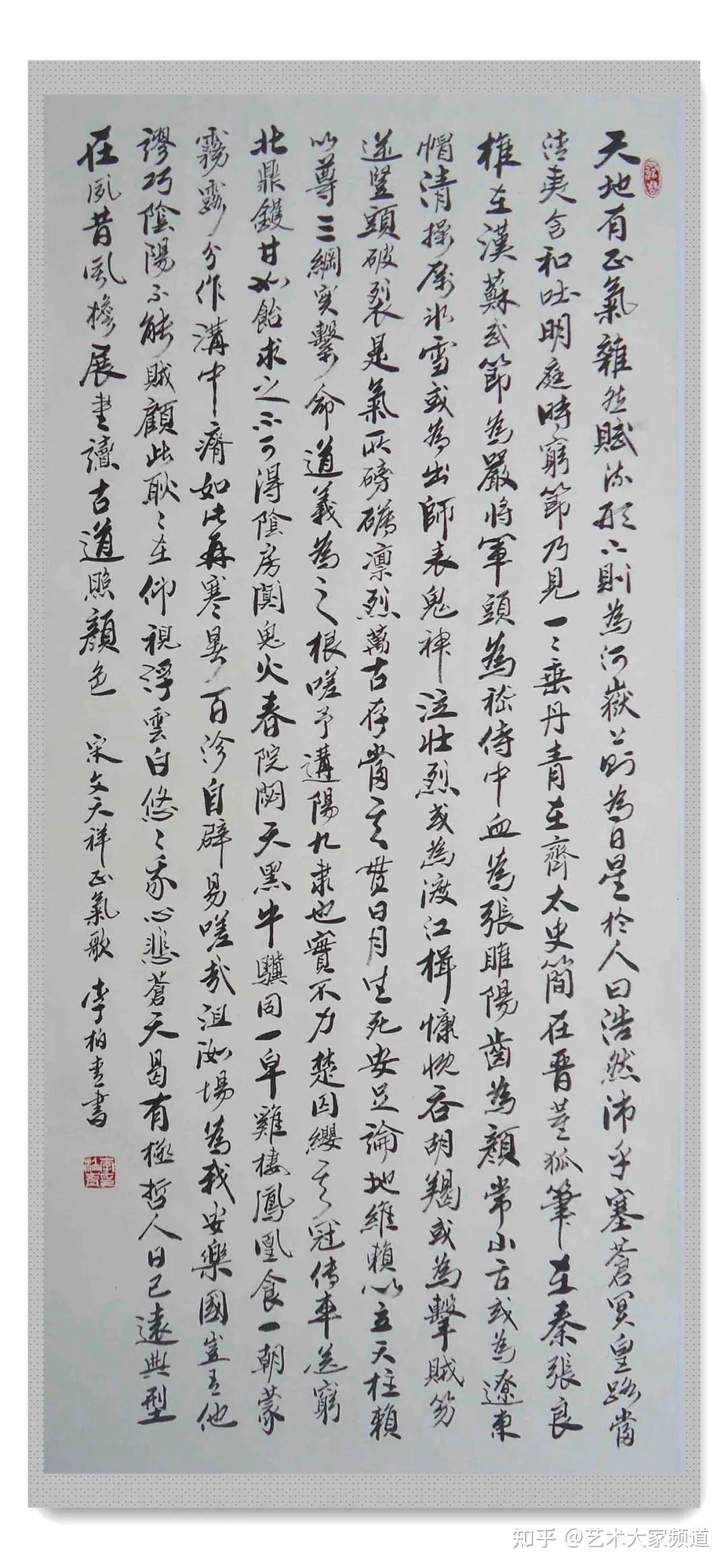

行书 文天祥正气歌

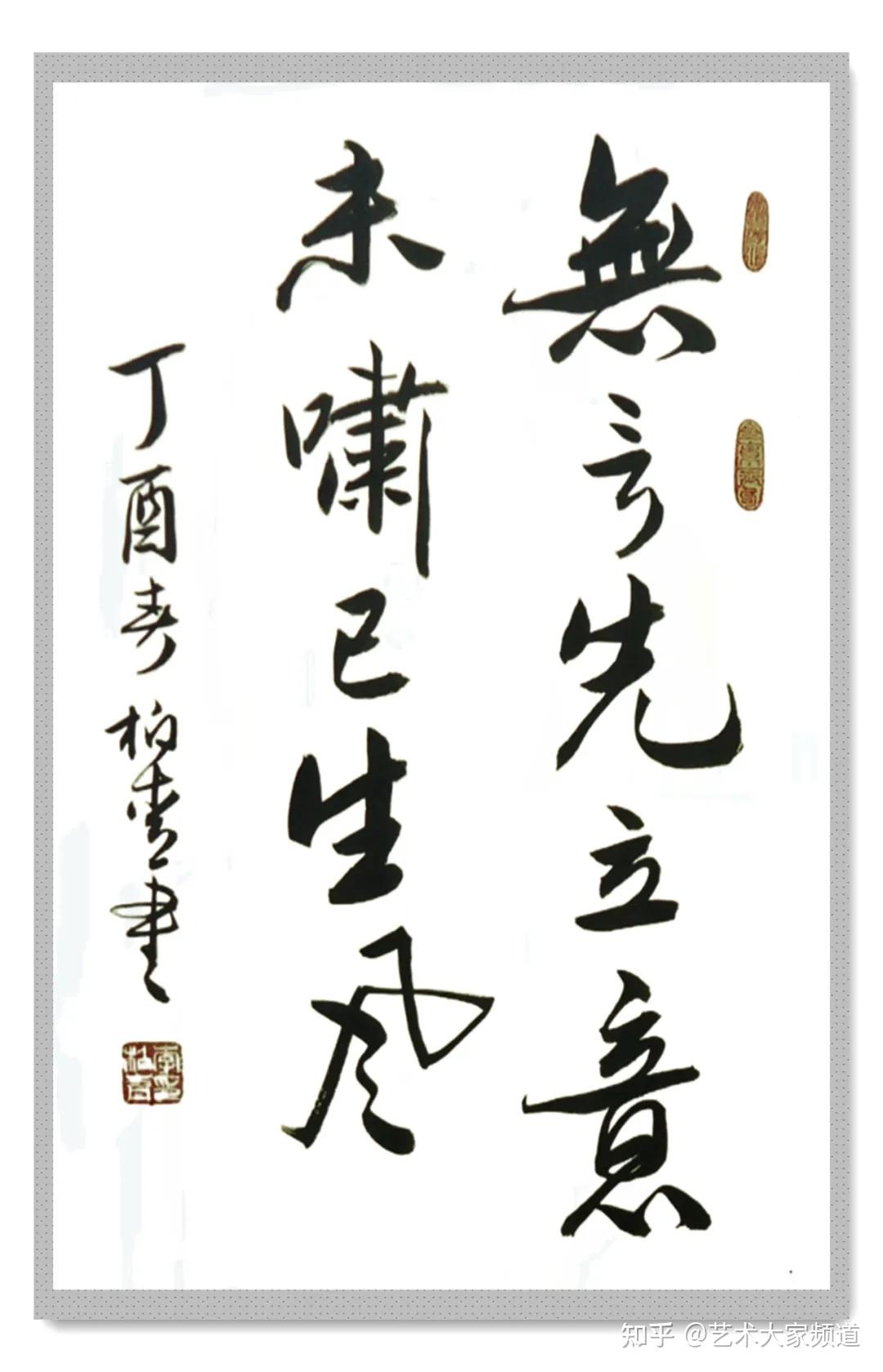

行书 无言先立意

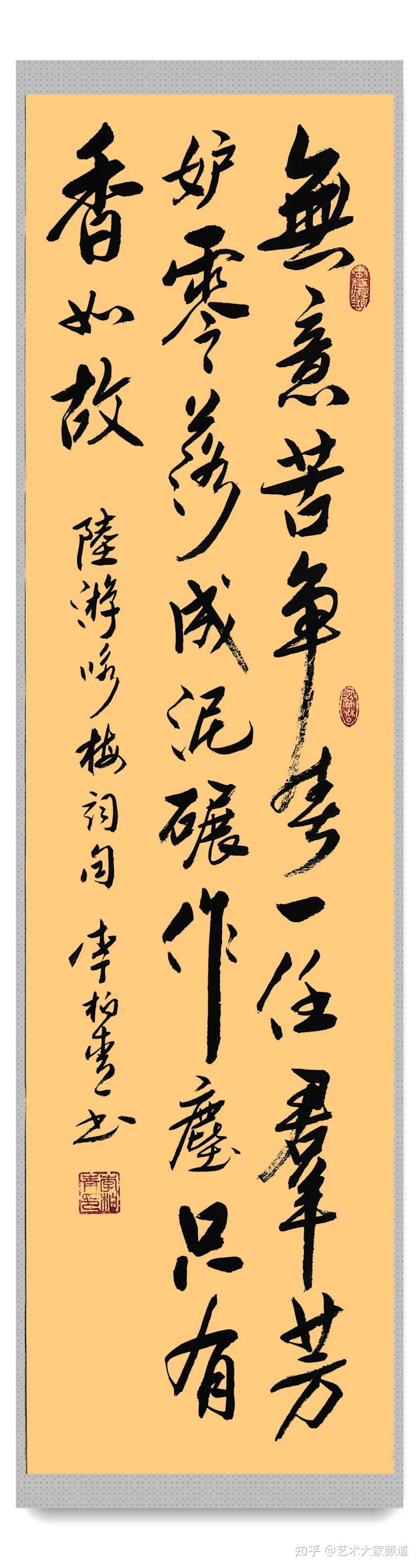

行书 无意苦争春

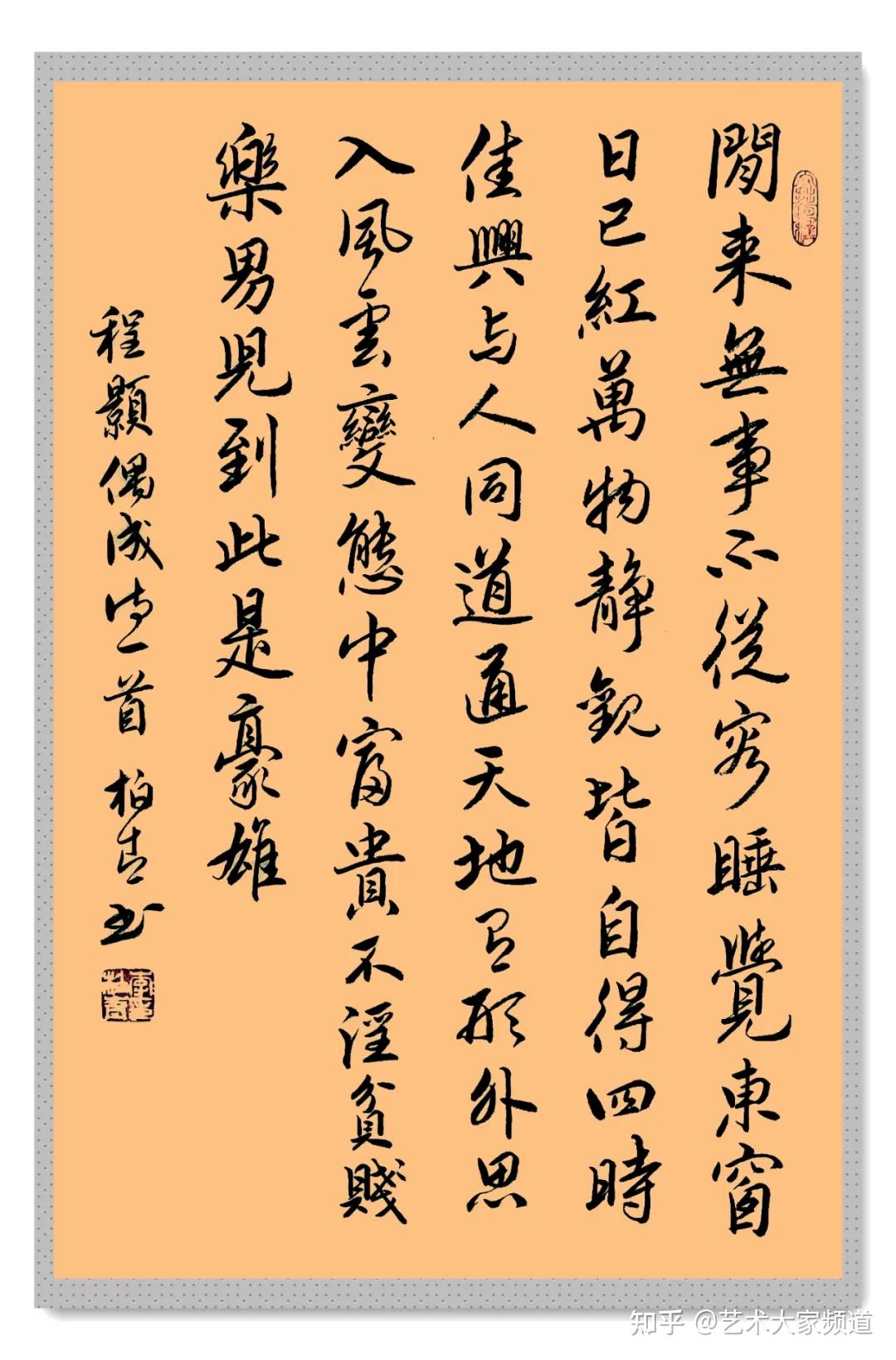

行书 閑來無事不從容

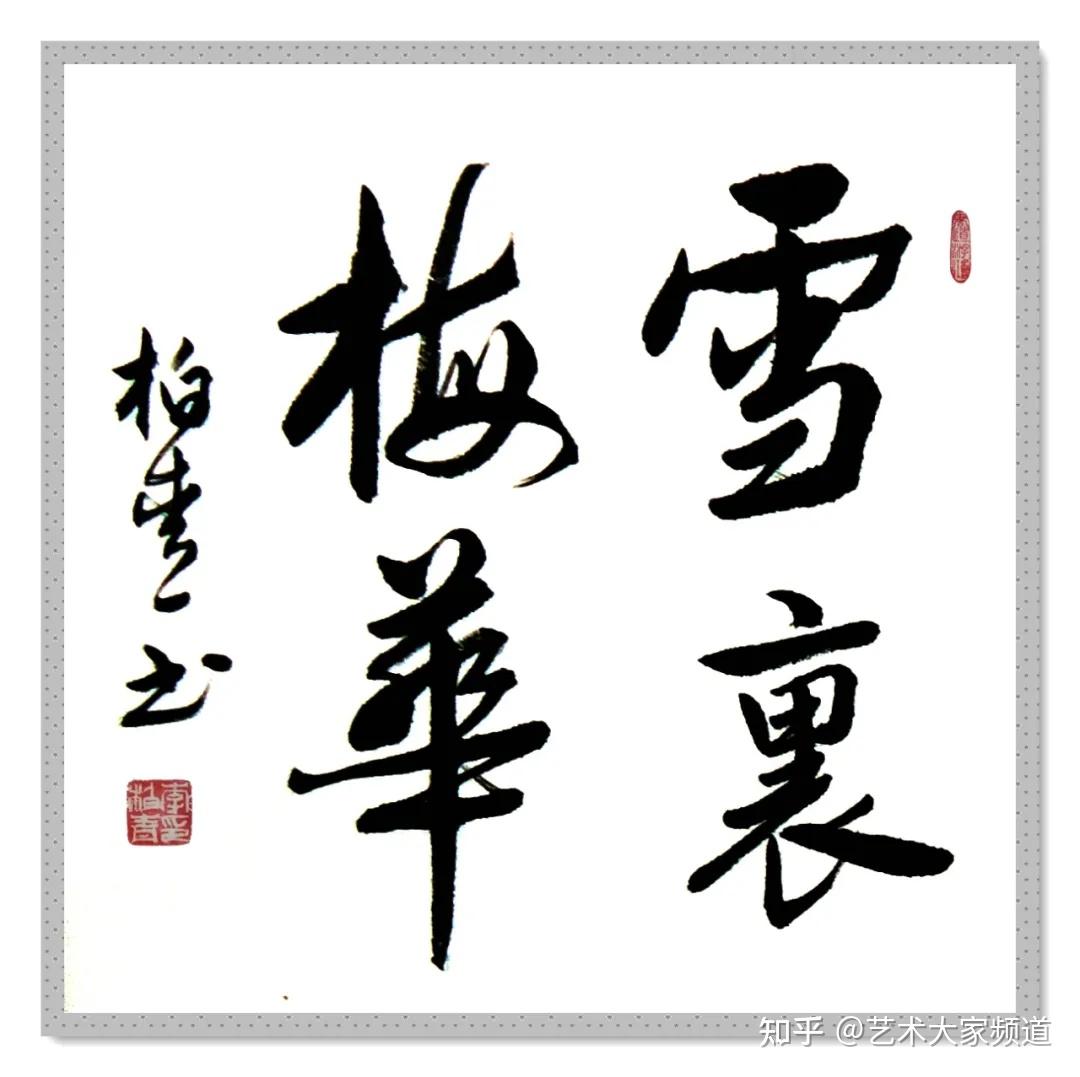

行书 雪里梅华

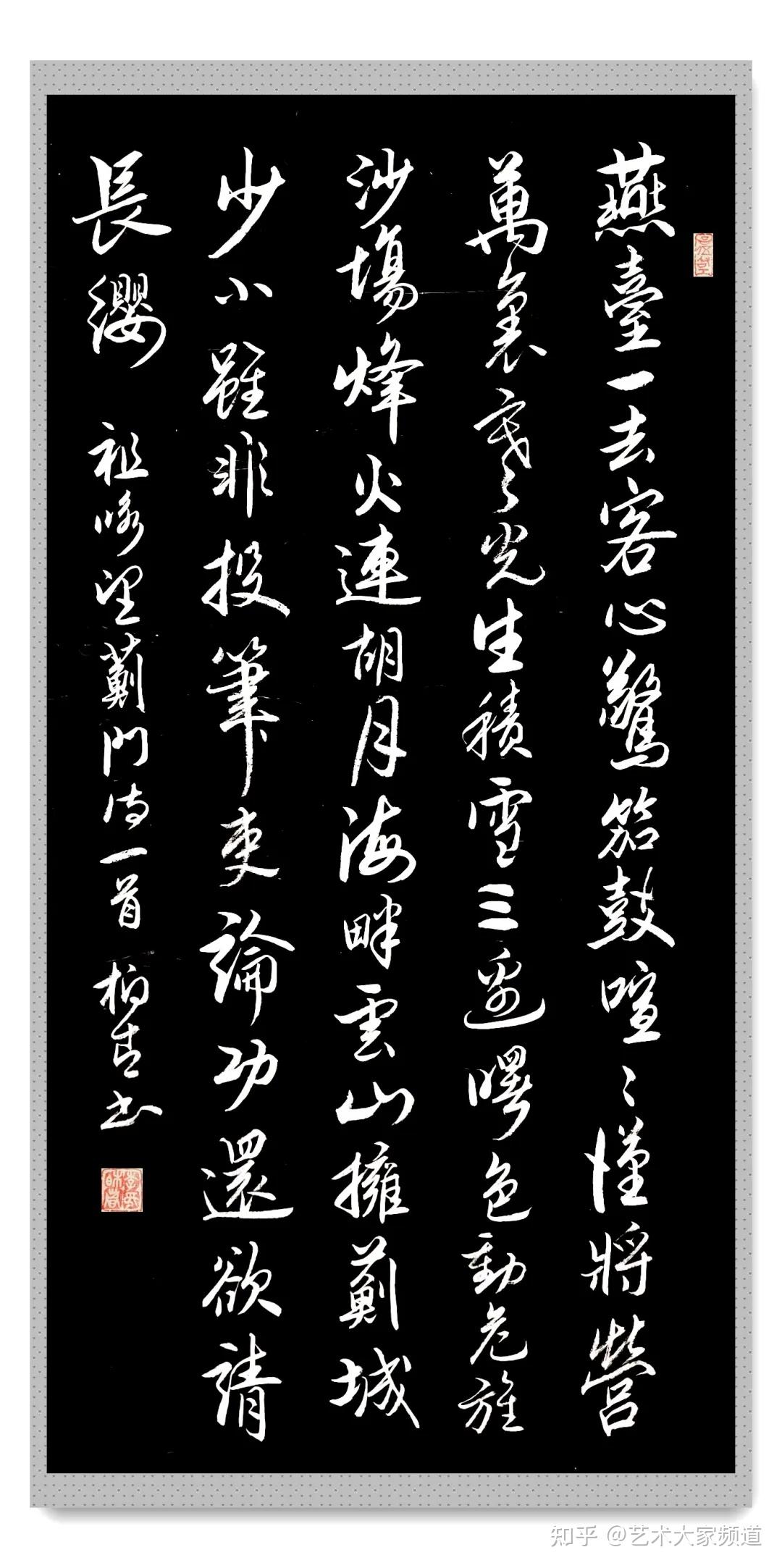

行书 燕台一去客心惊

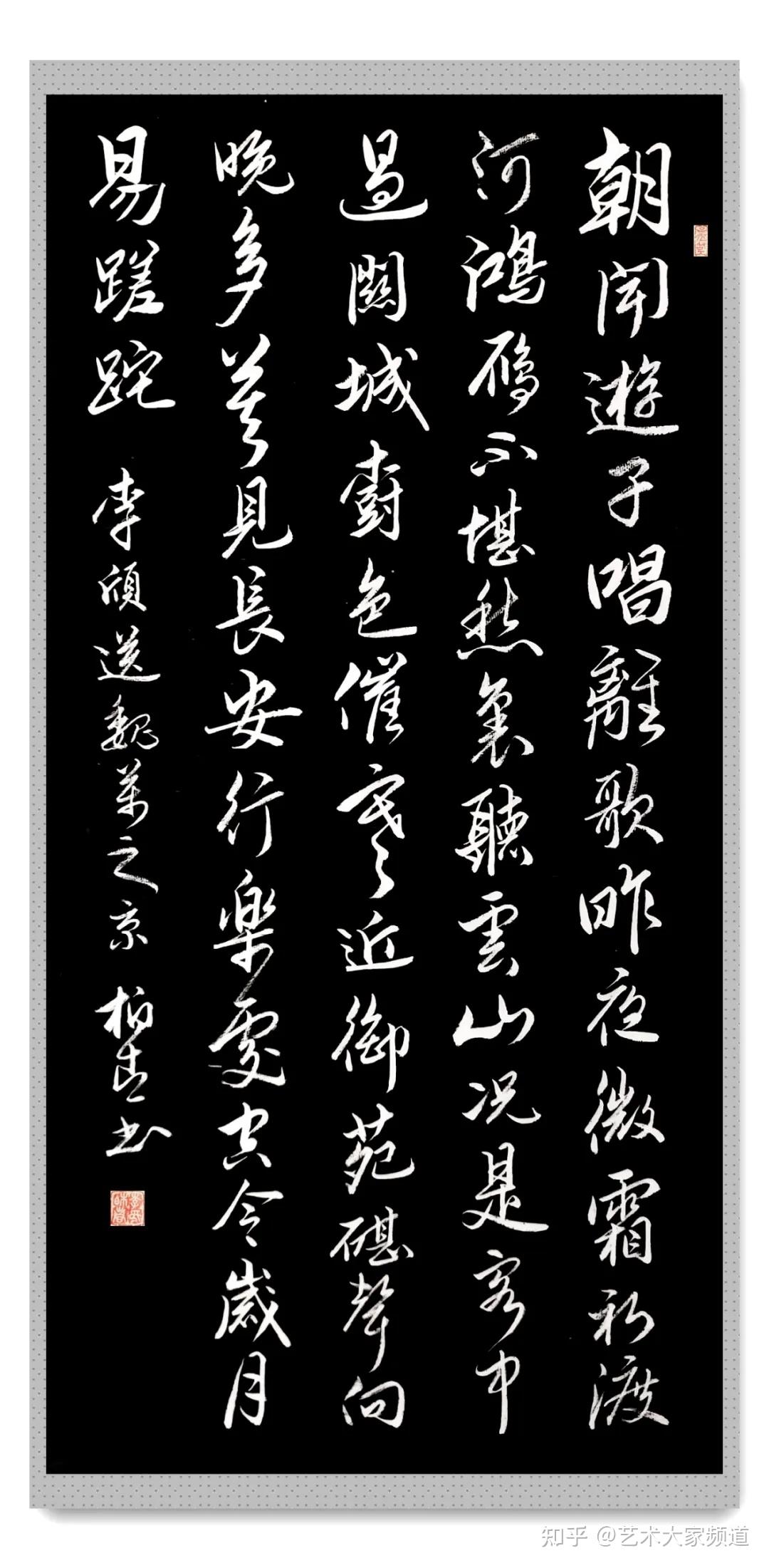

行书 朝闻游子唱离歌

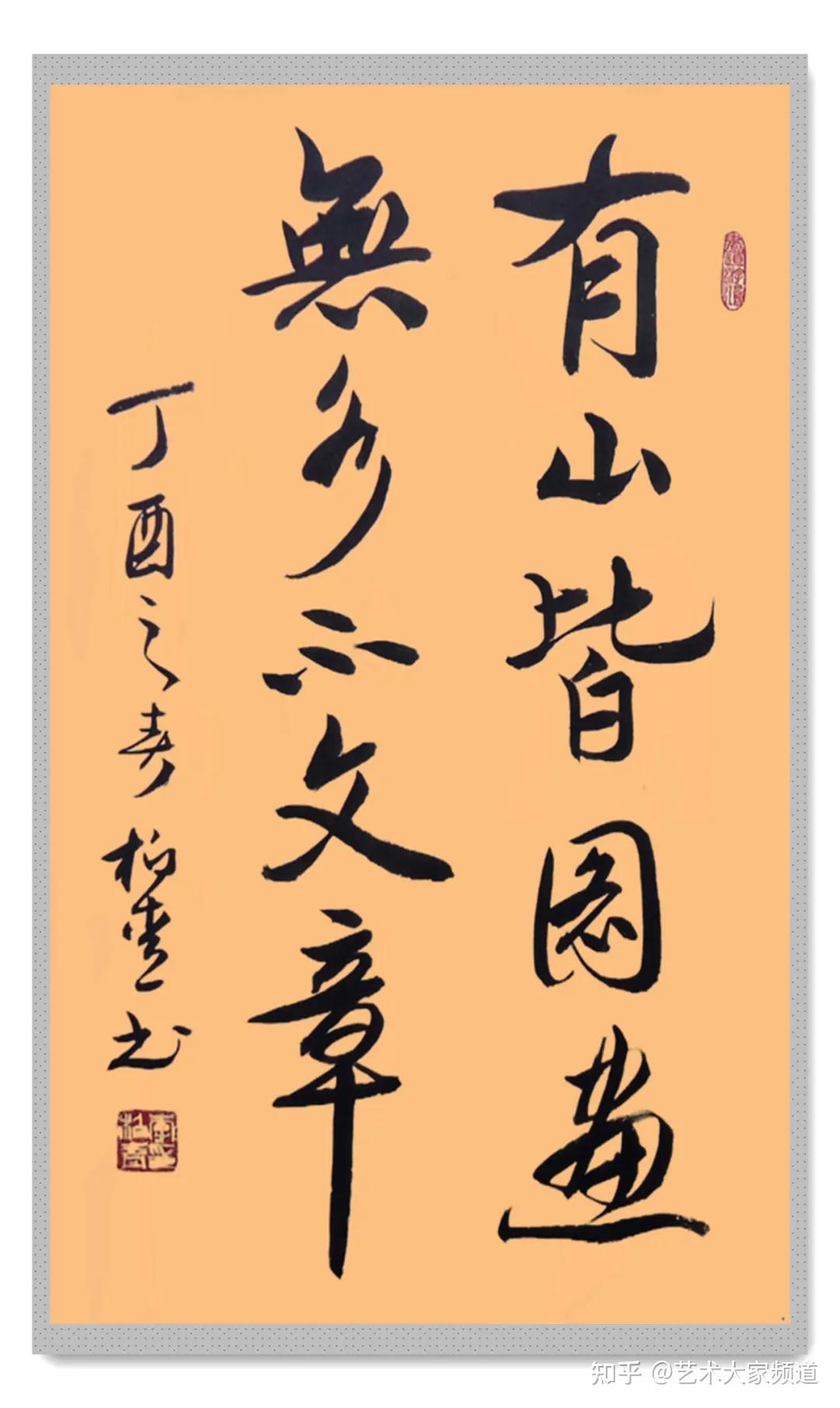

行书 有山皆图画

行书 中华颂

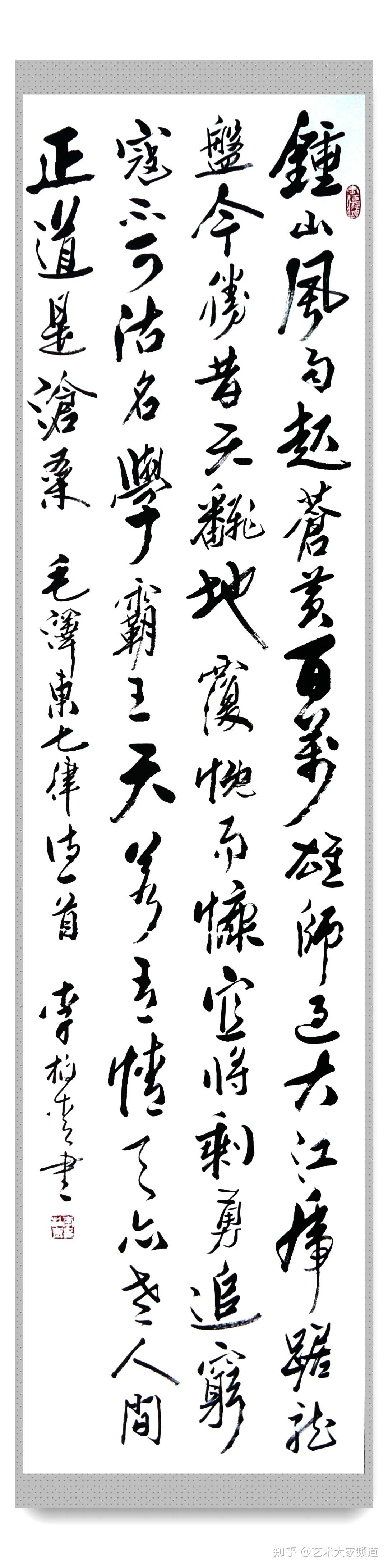

行书 钟山风雨起苍黄

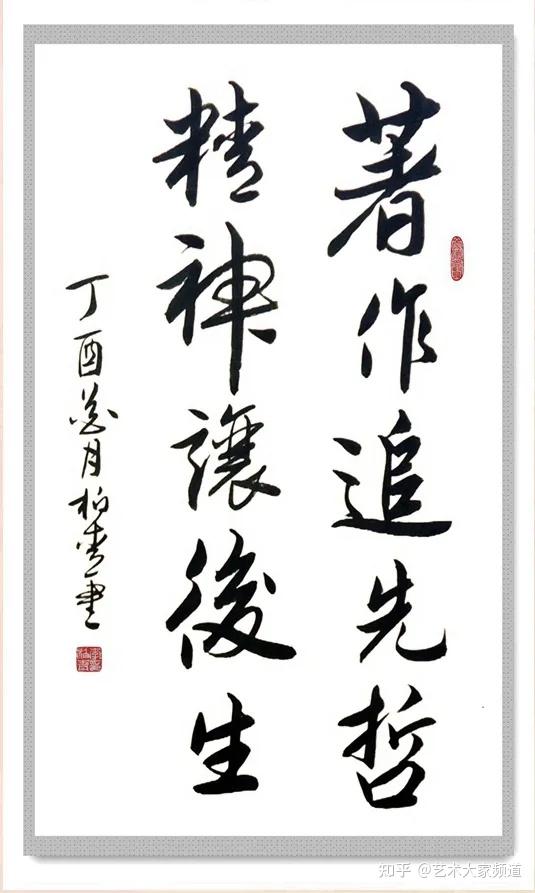

行书 著作追先哲

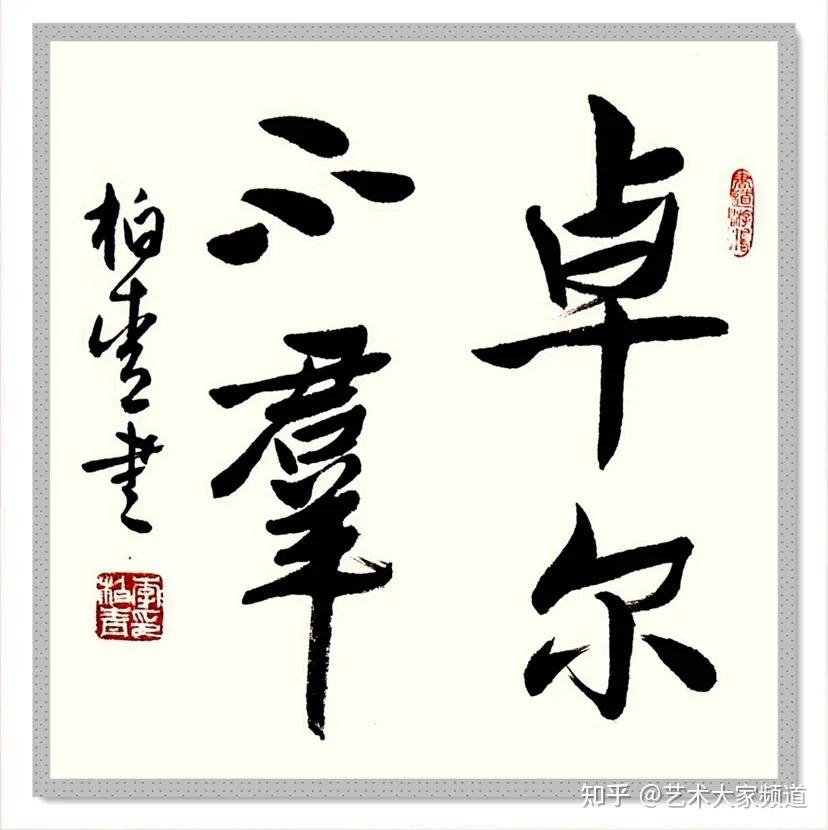

行书 卓尔不群

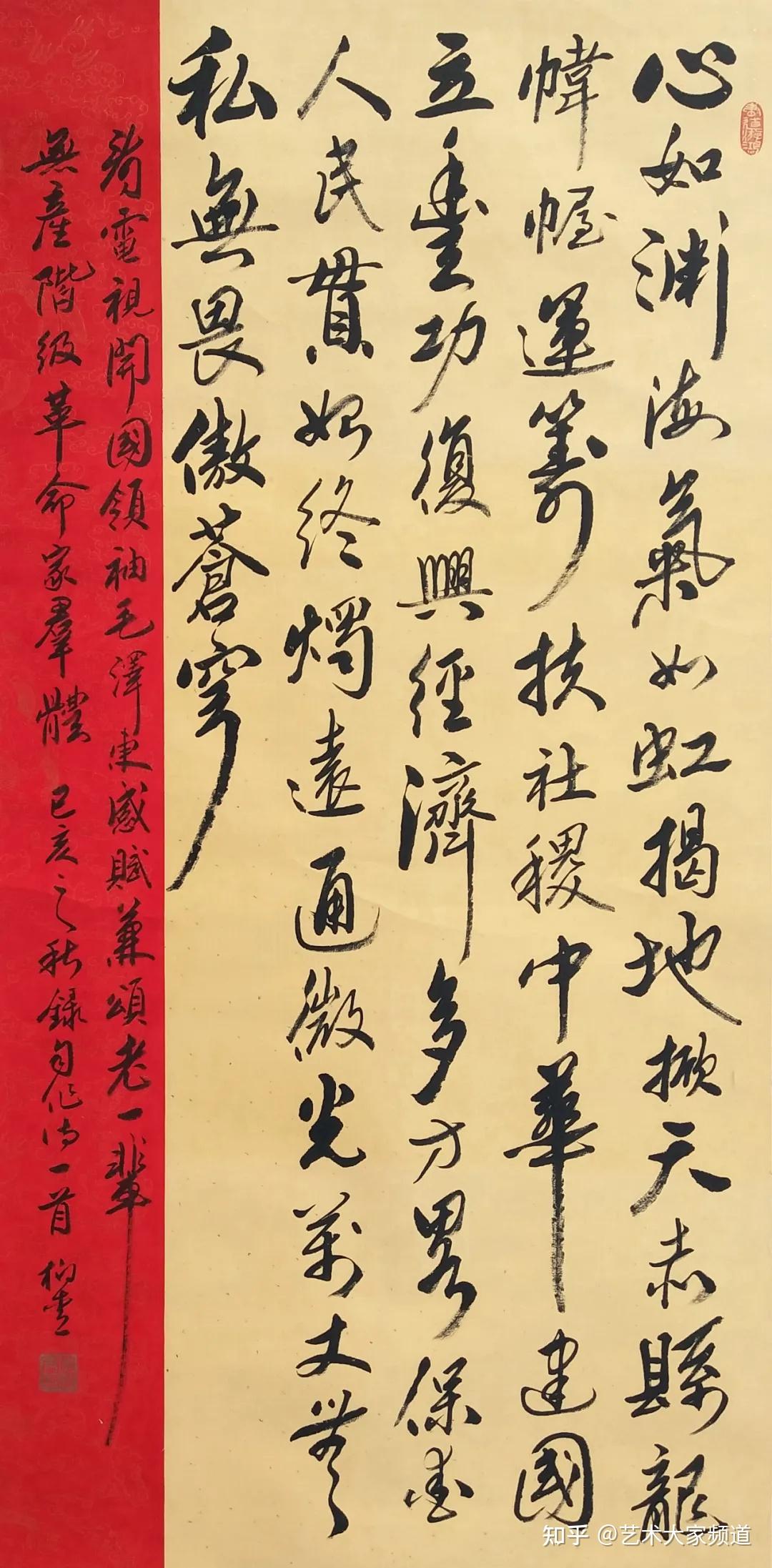

行书 自作诗心如渊海气如虹

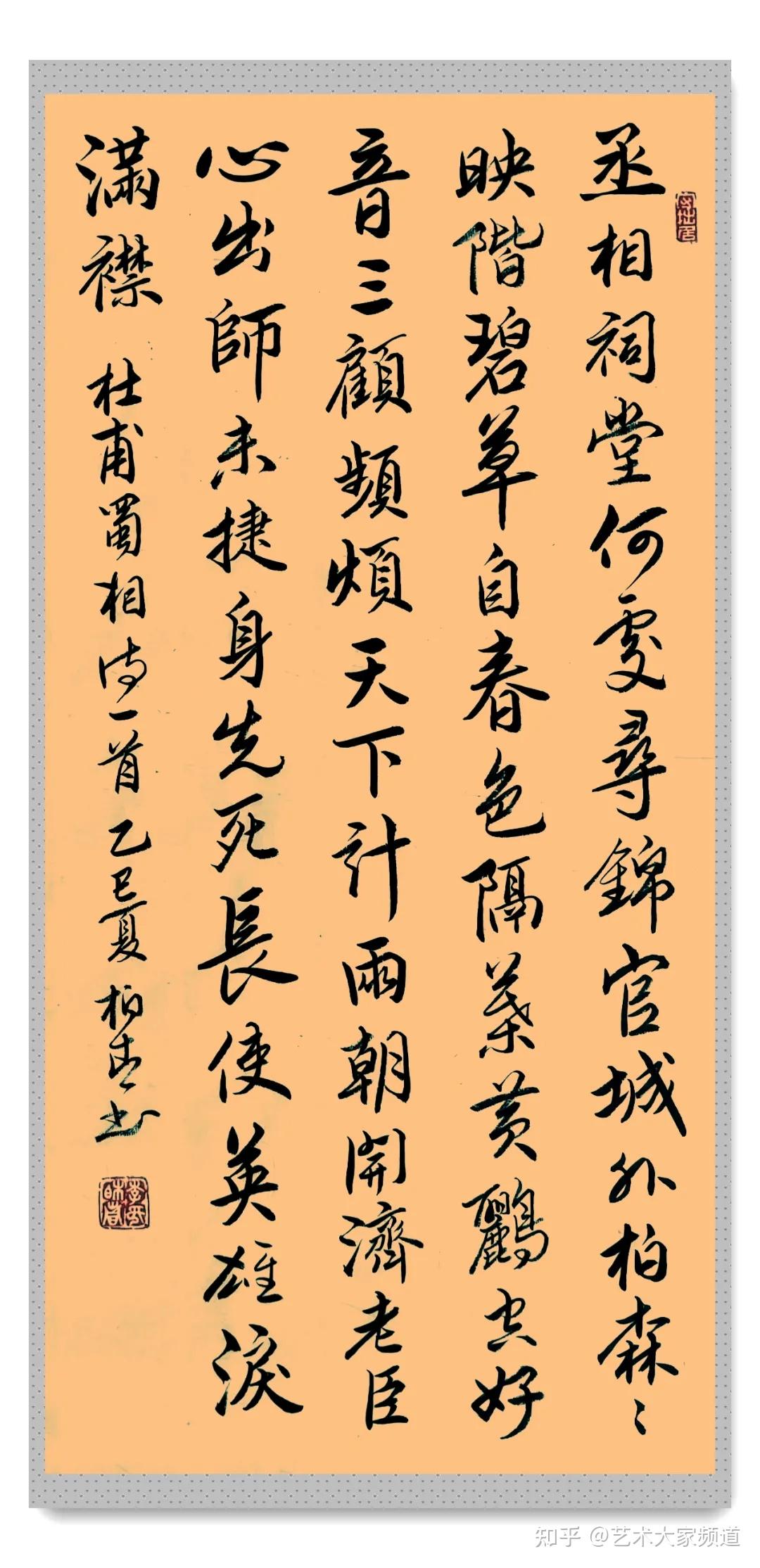

行书 丞相祠堂何处寻

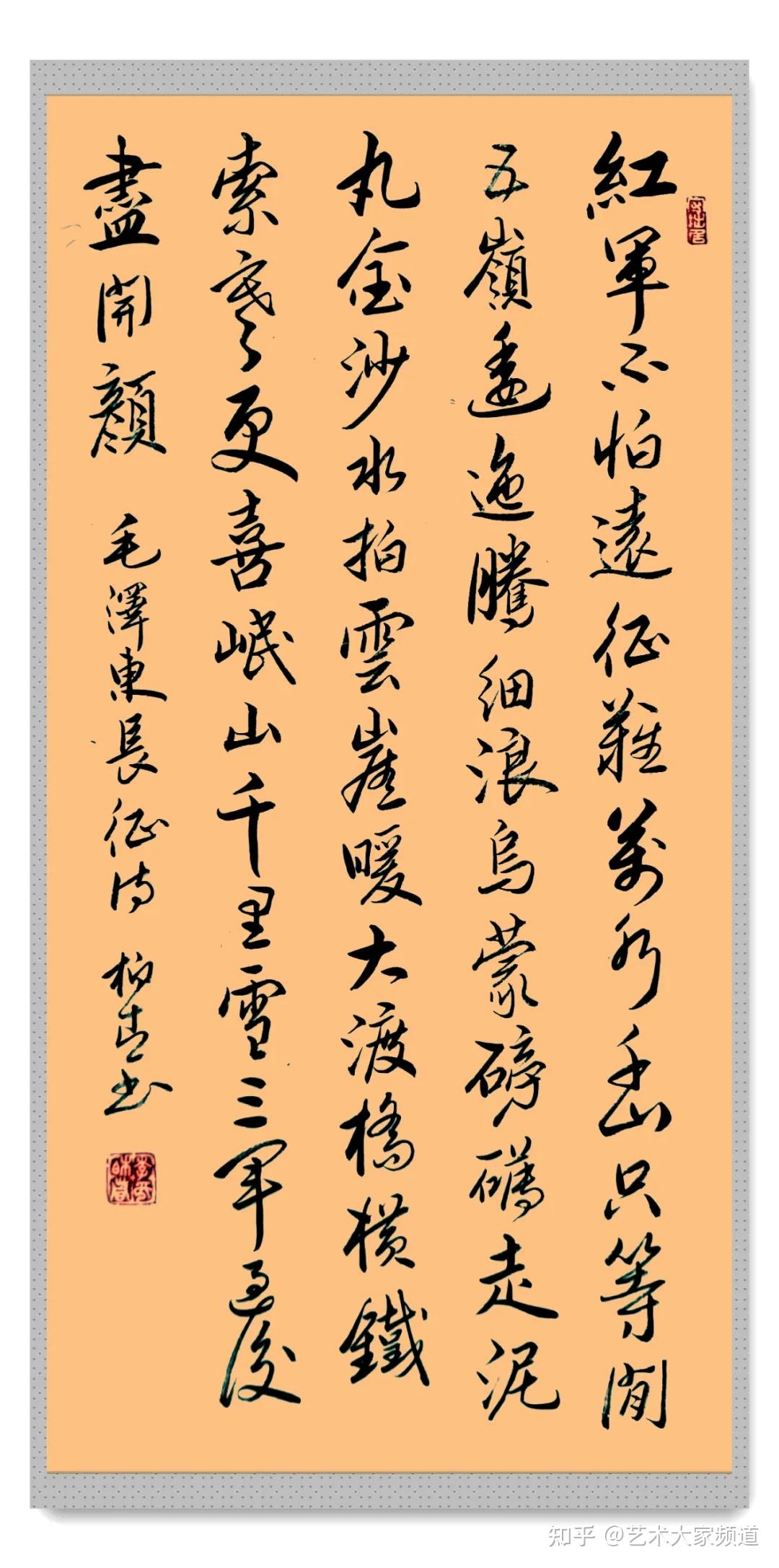

行书 红军不怕远征难

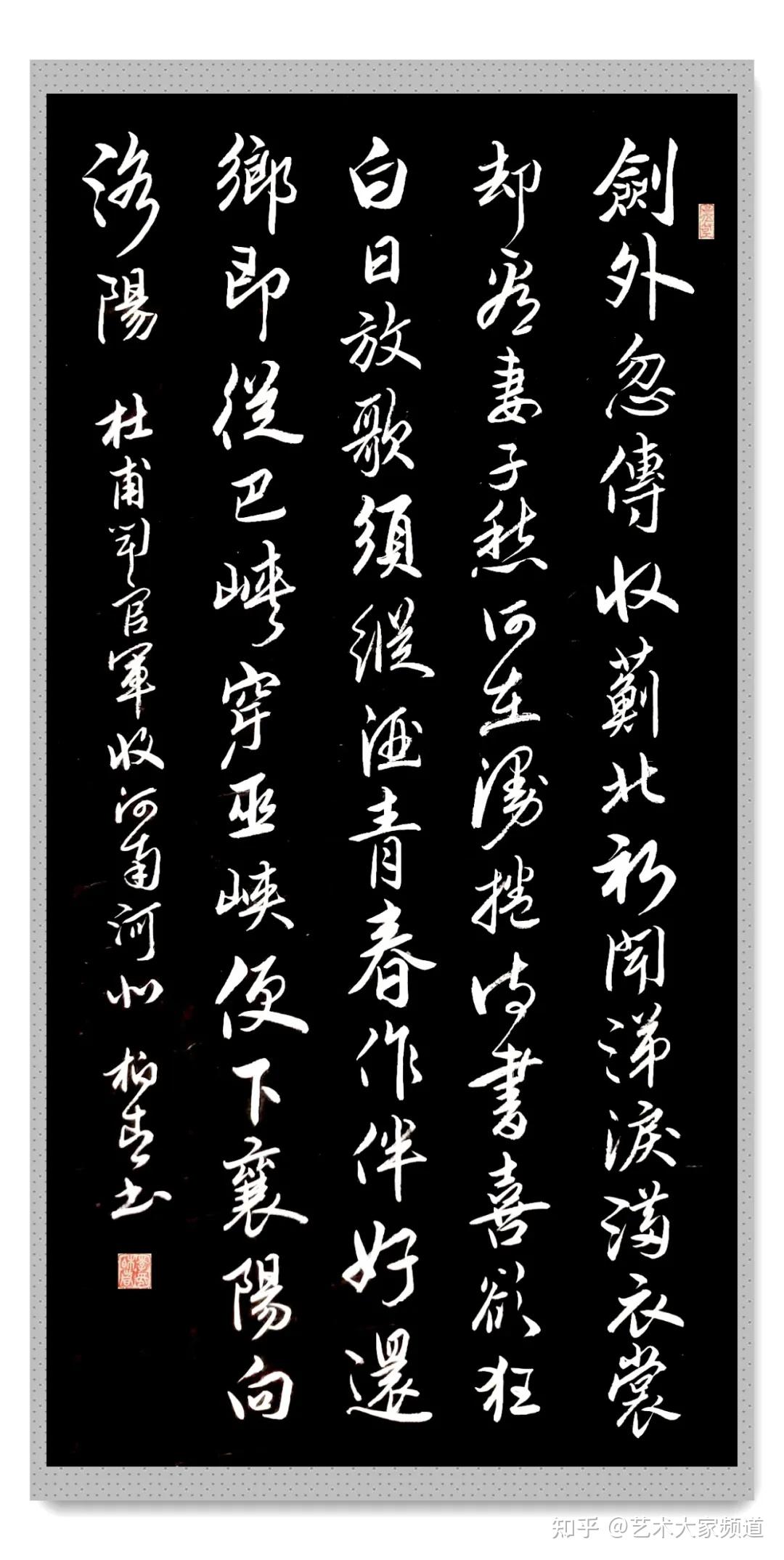

行书 剑外忽传收蓟北

行书 群贤毕至

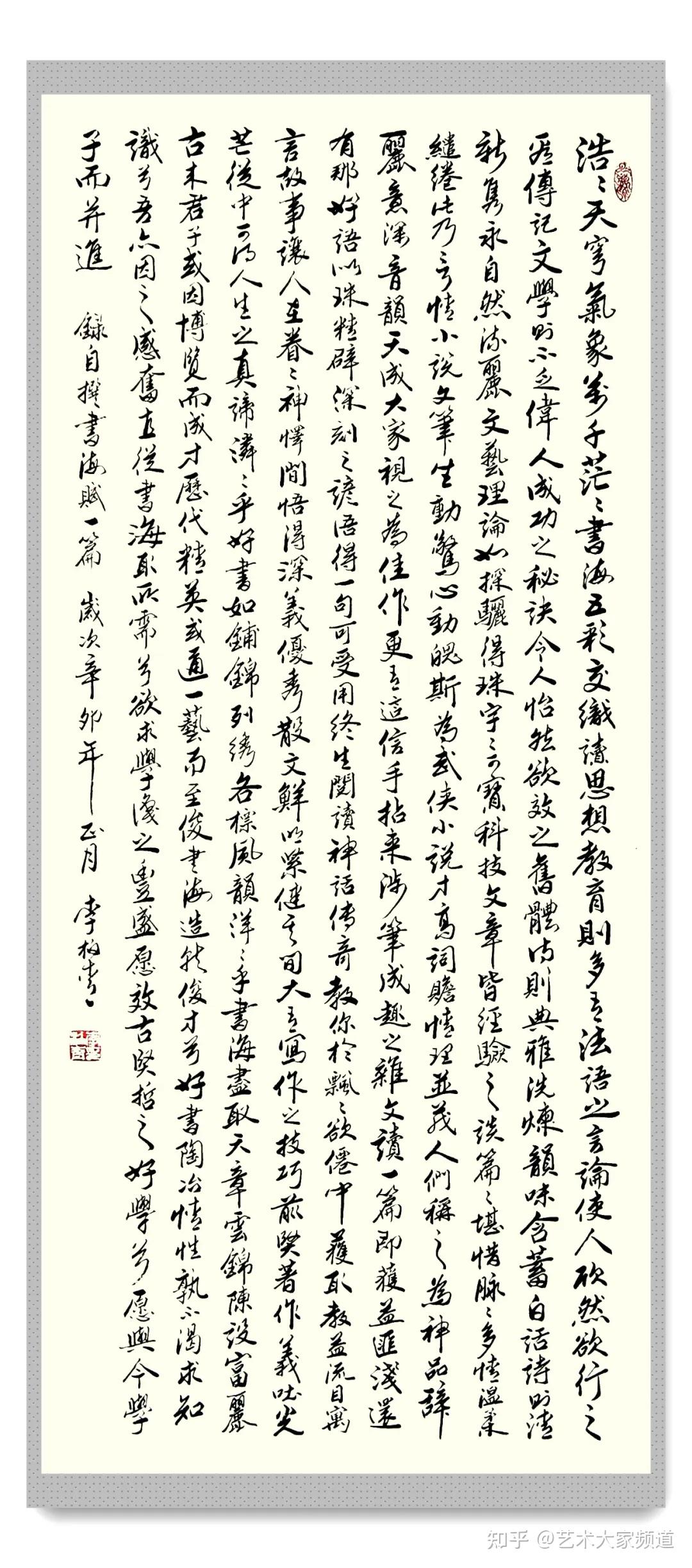

行书 自撰文《书海赋》