唐李白《秋浦歌十七首》其十四首的创作背景与艺术特色

炉火照天地,

红星乱紫烟。

赧郎明月夜,

歌曲动寒川。

——唐•李白

《秋浦歌十七首》是唐代伟大诗人李白的组诗作品,创作于李白《秋浦歌十七首》,其十四是唐代诗人李白创作的组诗中的一首,以秋浦(今安徽池州)的工业冶炼场景为题材,展现了李白诗歌中少有的对劳动场景的描绘,同时融入了其特有的浪漫主义色彩。以下从创作背景和艺术特色两方面进行简析,难免不足之处,敬请各位方家指正:

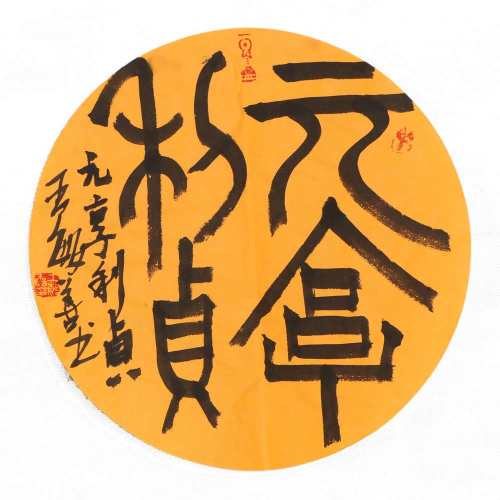

王敏善书

创作背景

1. 时间与地点:秋浦位于今安徽省池州市贵池区,唐代因其境内秋浦河而得名,是当时著名的银和铜产地之一。李白一生酷爱名山秀川,正漫游至秋浦地区。诗正面描写和歌颂了冶炼工人,是我国古典诗歌中较为罕见的作品,具有极高的艺术价值。此诗创作于天宝十三载(754年)左右,当时冶炼业发达,诗中“炉火照天地,红星乱紫烟”正是当地冶炼场景的真实写照。

2. 个人境遇:此时李白已年过五旬,处于政治失意时期(被赐金放还后),虽怀才不遇,但诗中仍透露出对生活的热情与对劳动人民的关注,体现其豁达胸襟。

3. 社会背景:盛唐时期手工业繁荣,冶炼业是当时经济的重要组成部分。李白以诗歌记录这一场景,既是对现实生活的观察,也隐含对劳动创造的赞美。

艺术特色

1. 题材独特,现实与浪漫结合:李白多以山水、饮酒、抒怀为题,此诗却罕见地描绘工业场景,充满生活气息。前两句写实(“炉火照天地,红星乱紫烟”),后两句转入浪漫想象(“赧郎明月夜,歌曲动寒川”),将冶炼工人被炉火映红的脸庞与明月交织,歌声震撼寒川,赋予劳动以诗意美感。

2. 夸张与想象:典型李白式夸张手法,如“照天地”“乱紫烟”,以强烈视觉对比渲染冶炼场面的壮阔;又将工人歌唱的声响夸张为“动寒川”,凸显劳动中的豪情。

3. 语言简练而意境宏大:全诗仅20字,却勾勒出动静结合、色彩绚丽的画面。炉火的红、紫烟的紫、月光的白,形成强烈视觉冲击,同时融入声音(歌曲)与温度(寒川)的感知,多维度的描写使场景极具感染力。

4. 人文关怀:李白将劳动者称为“赧郎”(因炉火映面而红颊的工人),并以“明月夜”烘托其形象,赋予平凡劳动以英雄般的崇高感,体现对底层劳动者的尊重与赞美。

5. 情感的表达:最后一句“歌曲动寒川”揭示了冶炼工人的内心世界,他们丰富的情感和优美的情操通过歌声表现出来,使寒冷的河水都荡漾起来,充满了诗人的赞美和歌颂之情。

6. 综合的艺术效果:整首诗通过光、热、声、色的交织辉映,明与暗、冷与热、动与静的烘托映衬,鲜明、生动地表现了火热的劳动场景,酣畅淋漓地塑造了古代冶炼工人的形象,成为古代诗歌宝库中放射异彩的艺术珍品。

综上所述:李白通过这首诗,将盛唐手工业的蓬勃景象与个人浪漫主义风格完美结合,既写实又超逸,在唐诗中独树一帜。它不仅拓展了李白诗歌的题材边界,更展现了诗人对现实生活的深刻观察与人文情怀,是盛唐气象与个体情感交融的典范之作。(图文/王敏善)