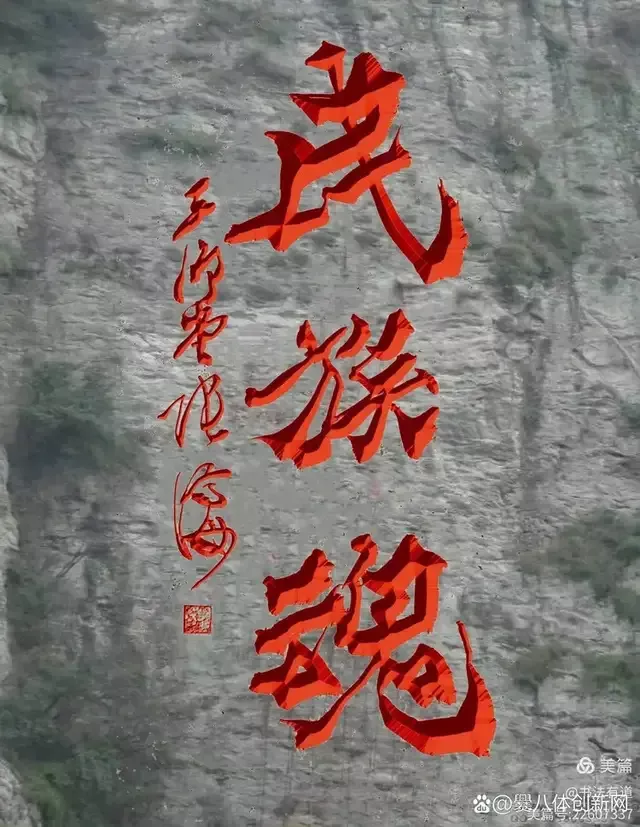

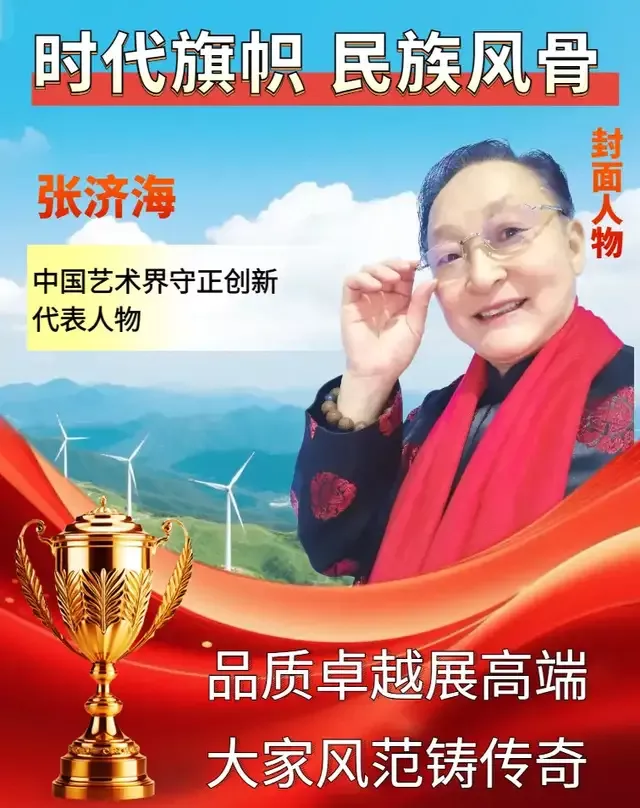

张济海【时代旗帜 民族风骨】中国艺术界守正创新代表人物

在时代的浩荡浪潮中,中国艺术界涌现出一批熠熠生辉的守正创新代表人物。他们以深厚的文化底蕴为根基,坚守艺术本真与民族精神内核,秉持对传统艺术的敬畏与传承之心。同时,他们又以无畏的勇气和开阔的视野,积极拥抱时代变革,大胆探索创新表达。在传统与现代的交融碰撞中,他们用独特的艺术语言,勾勒时代画卷,奏响时代强音,成为引领中国艺术不断前行、彰显民族风骨的时代旗帜。

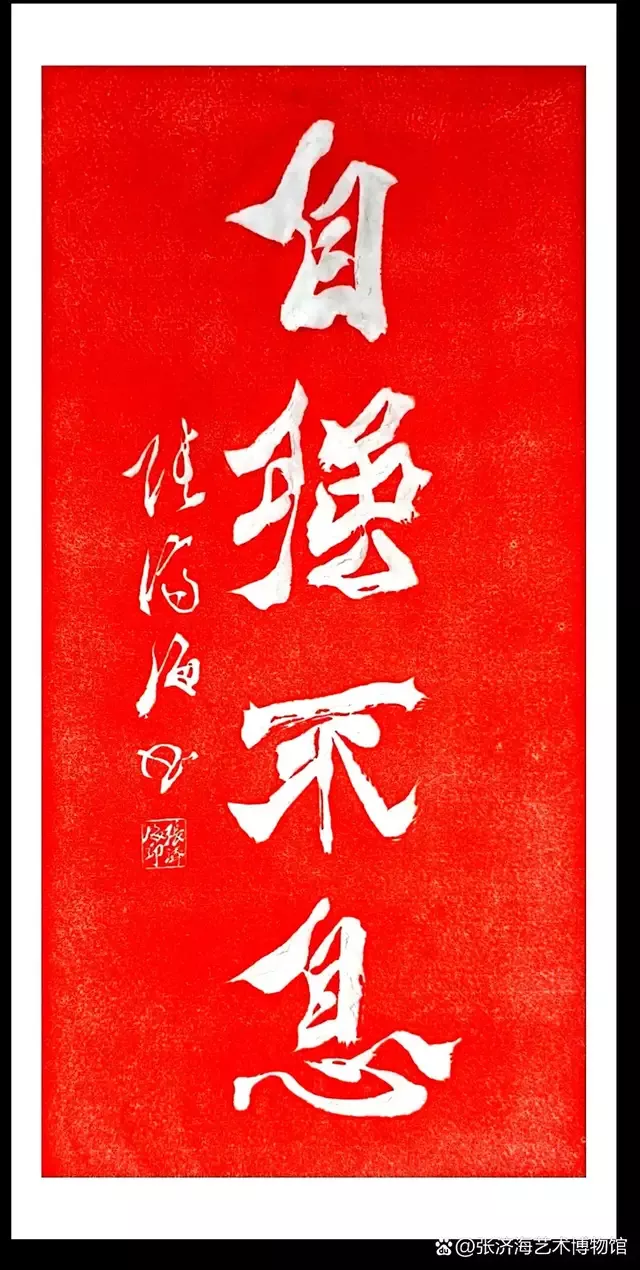

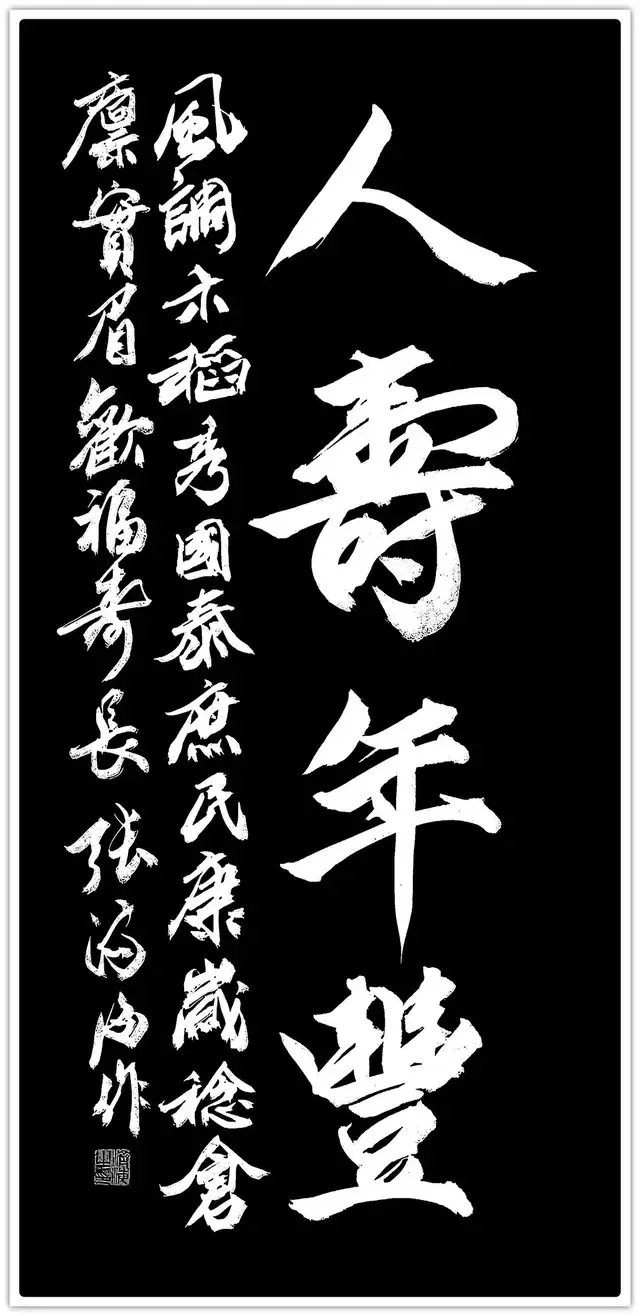

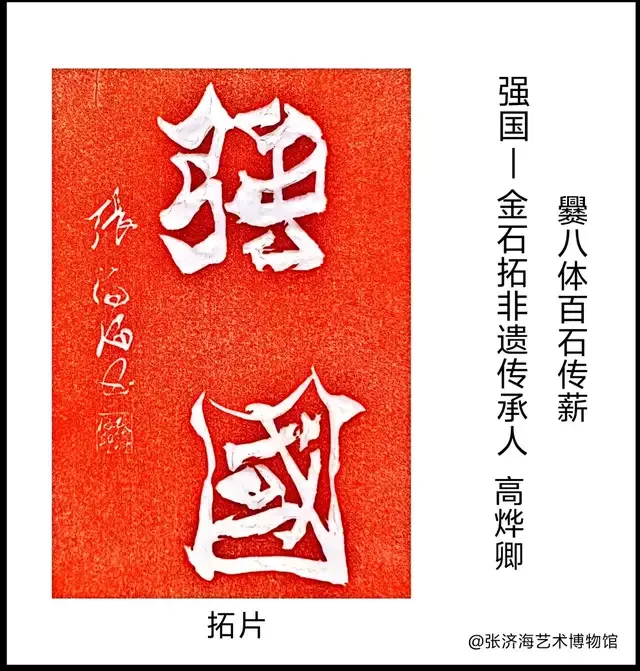

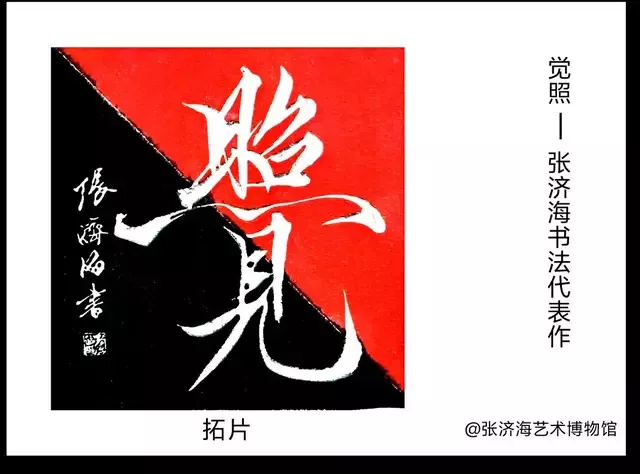

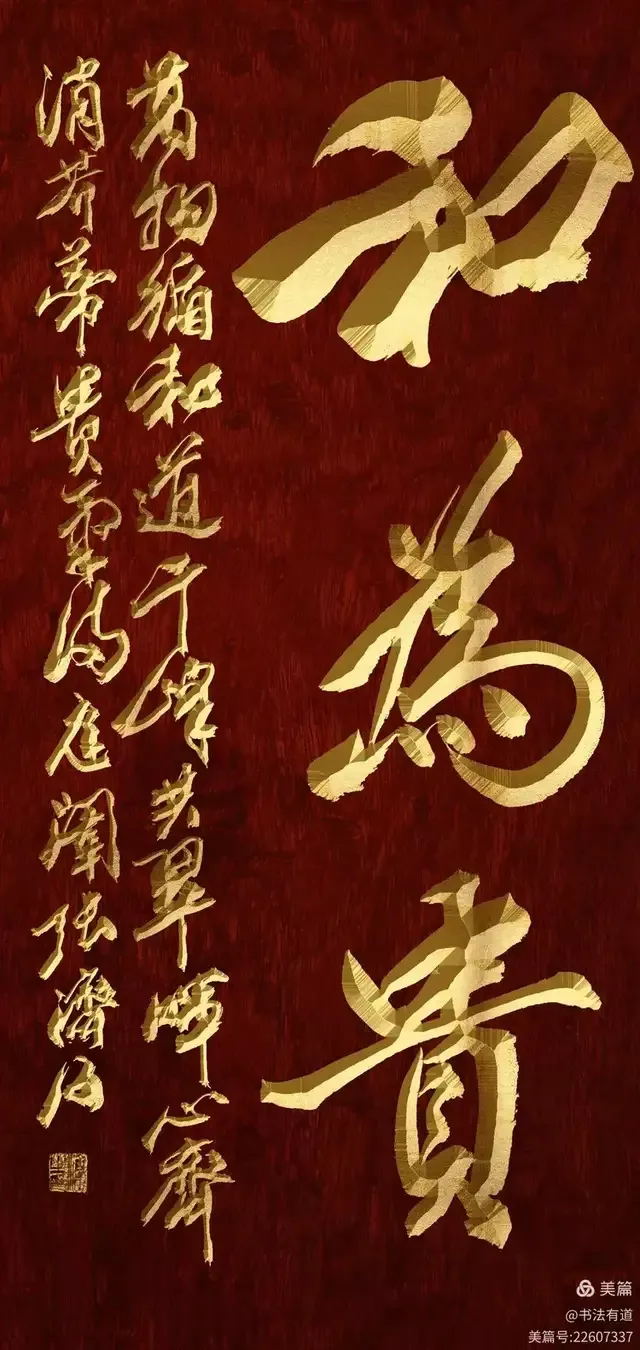

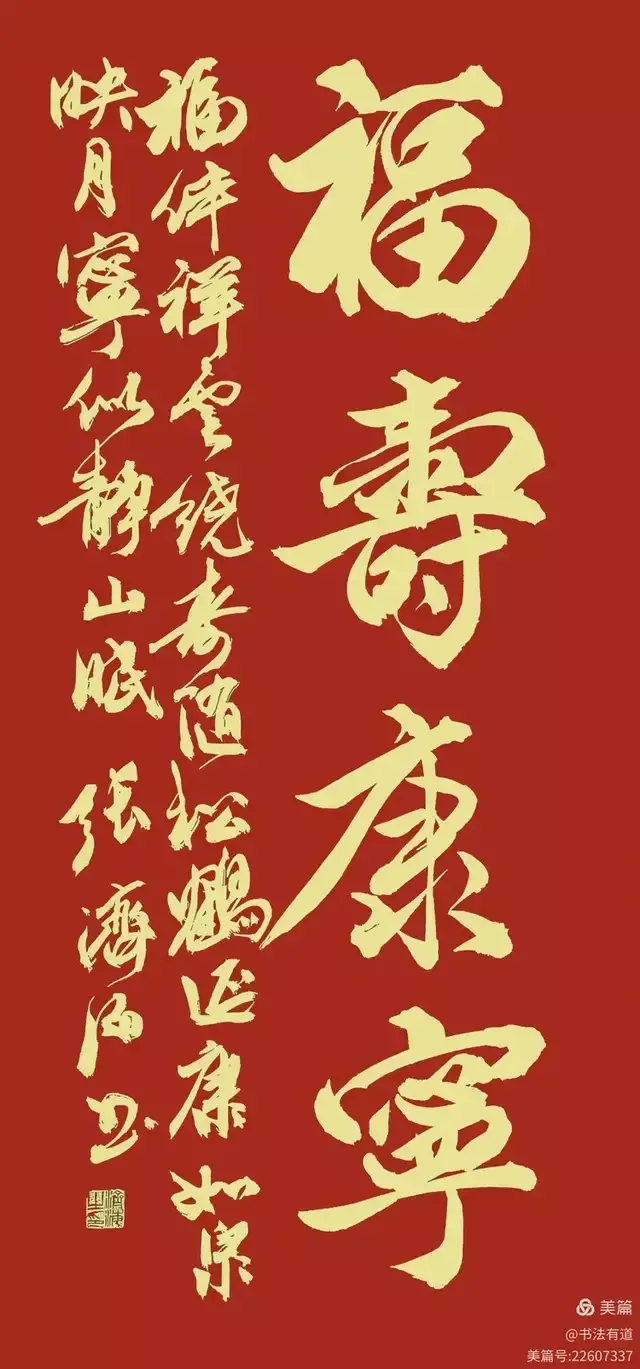

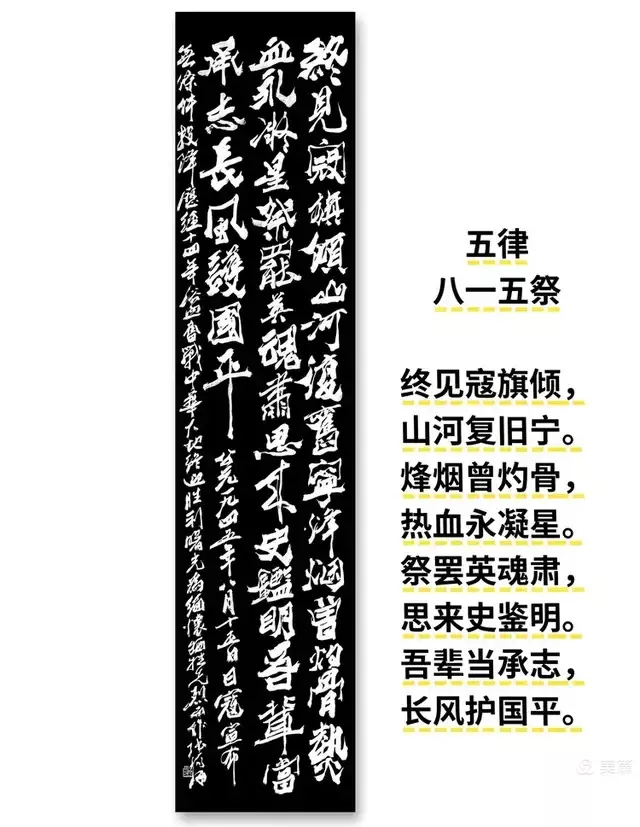

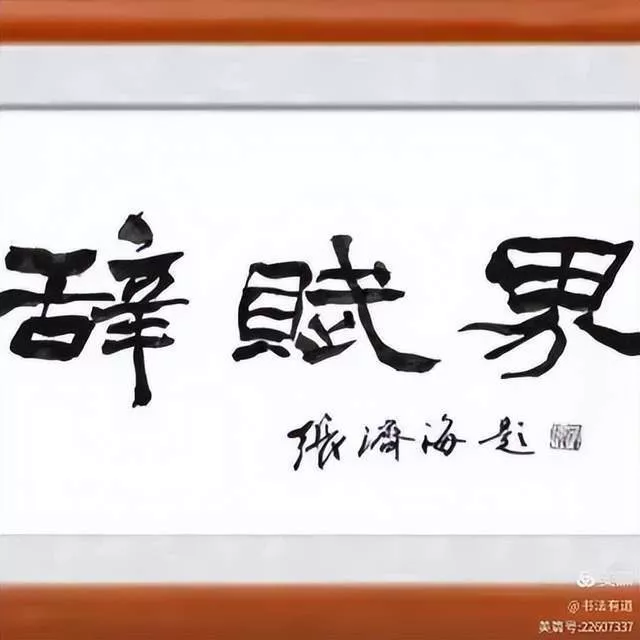

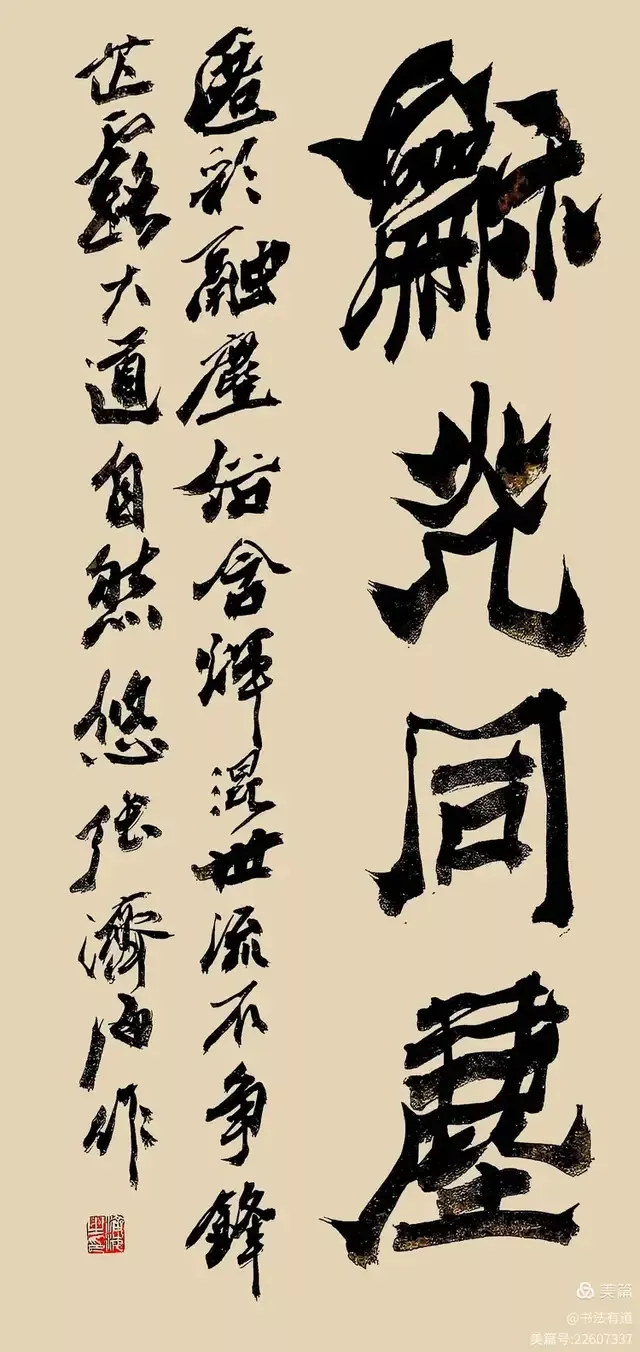

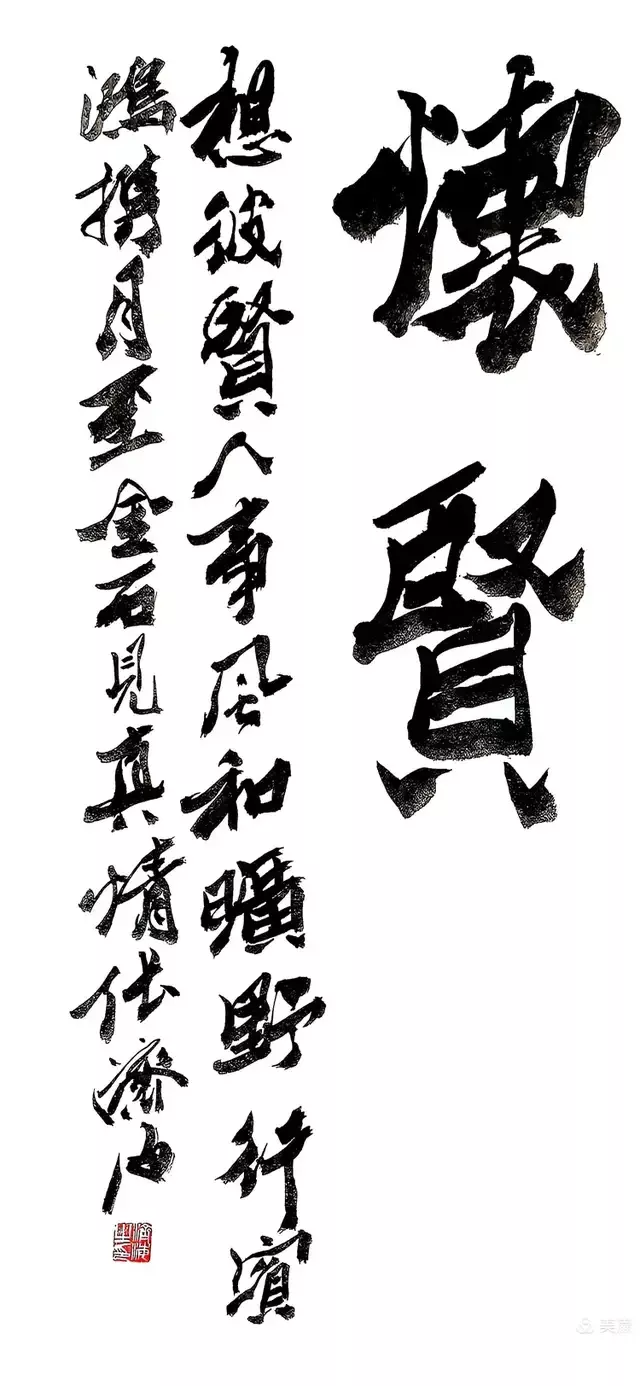

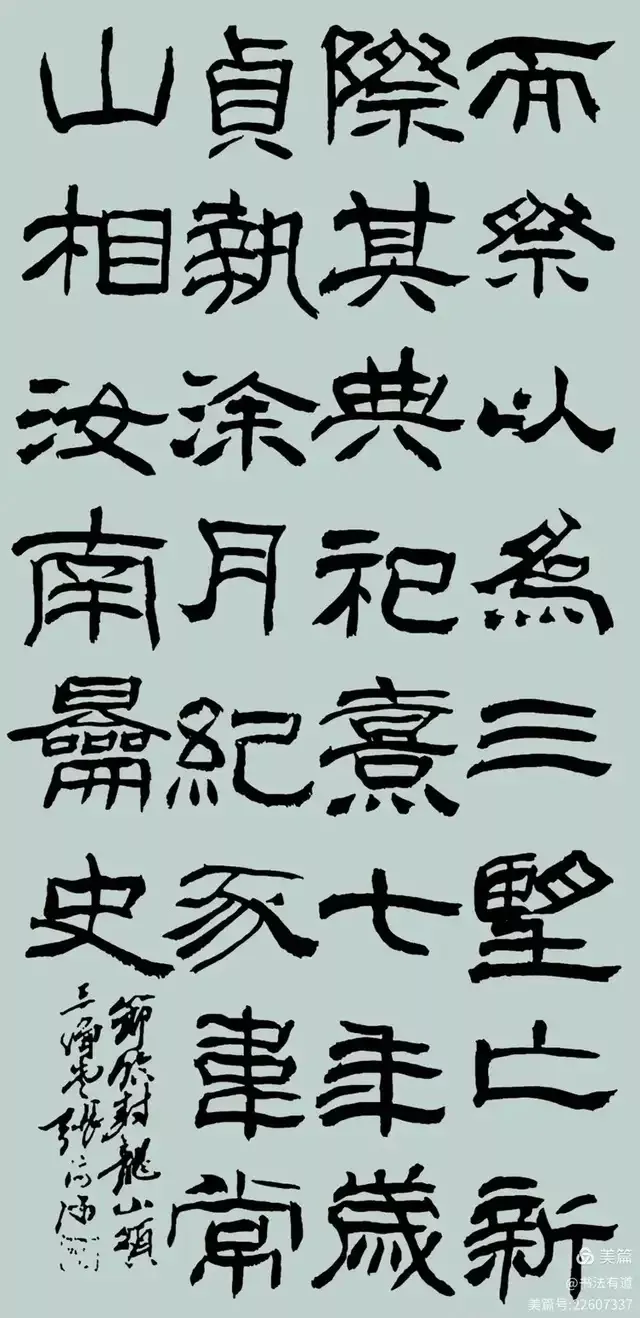

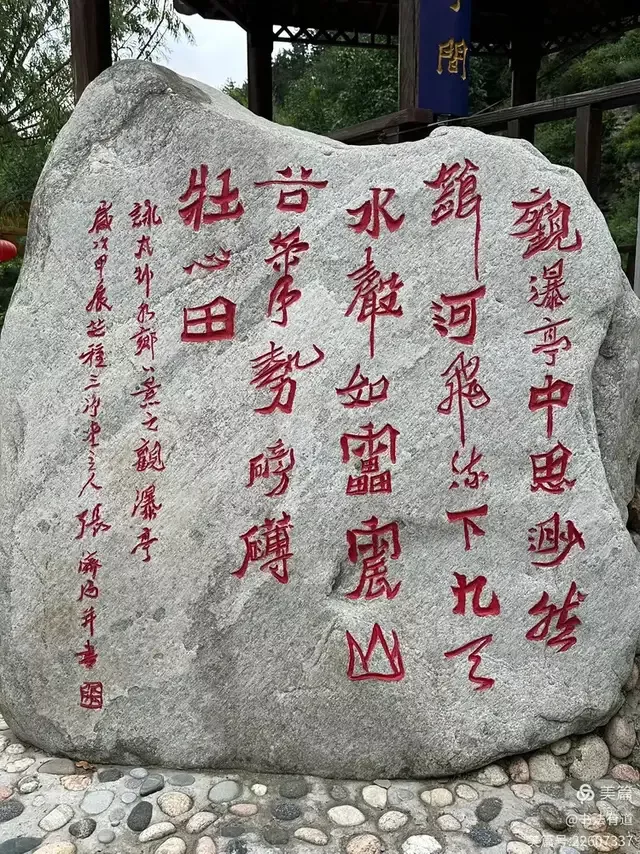

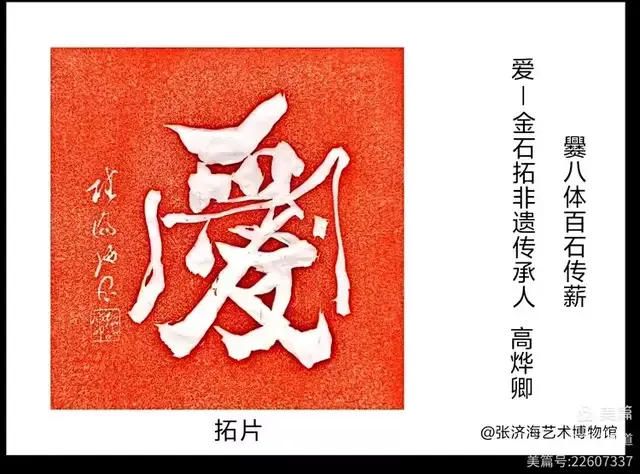

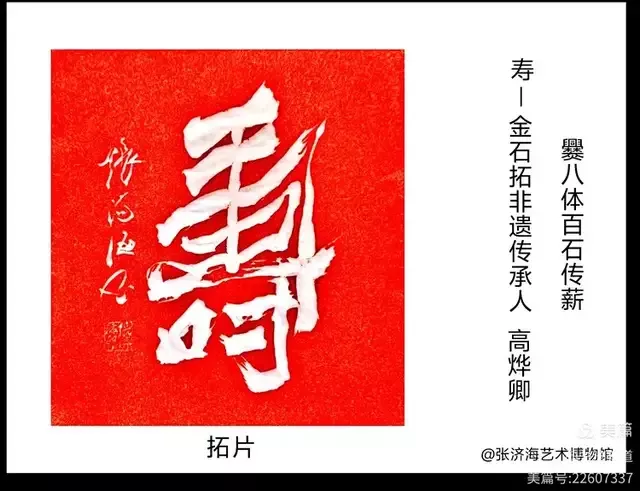

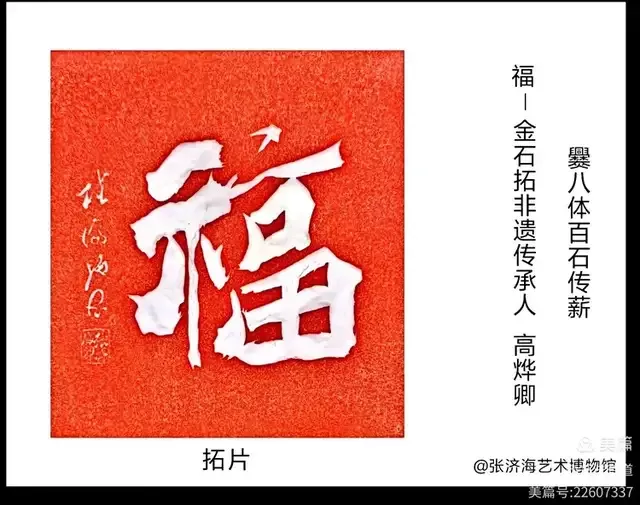

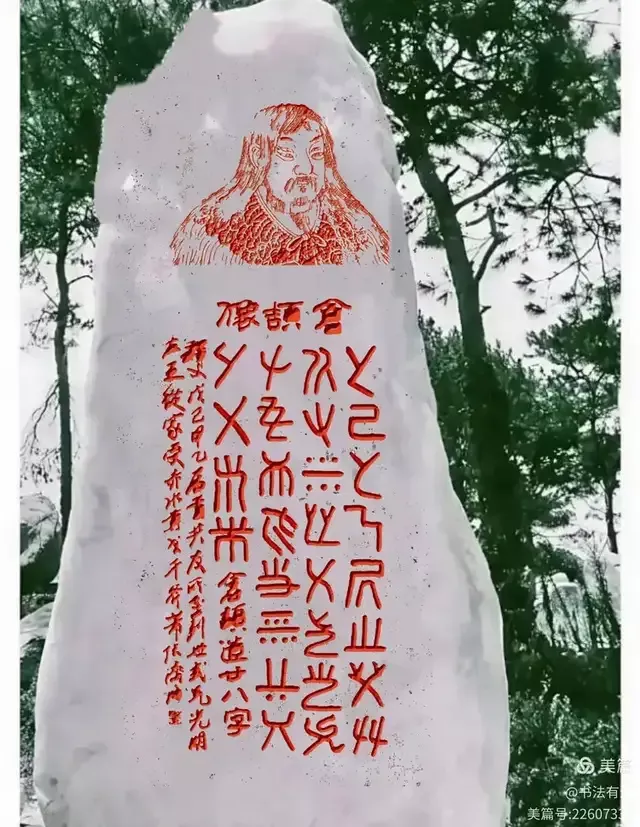

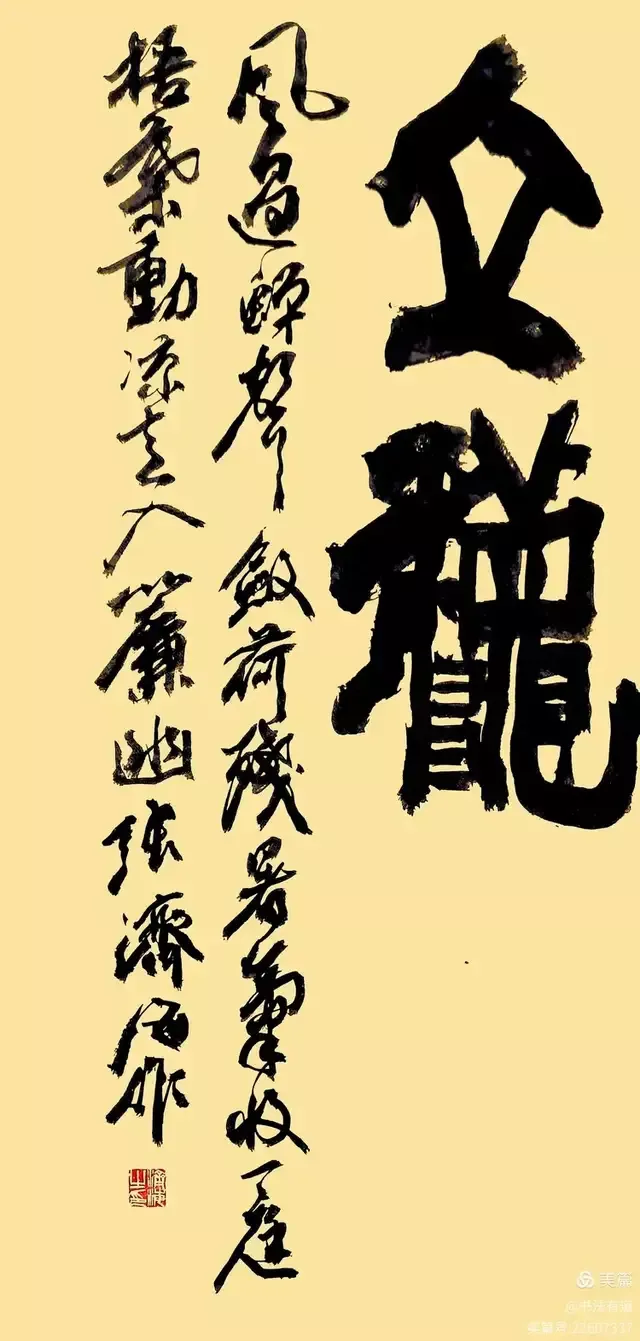

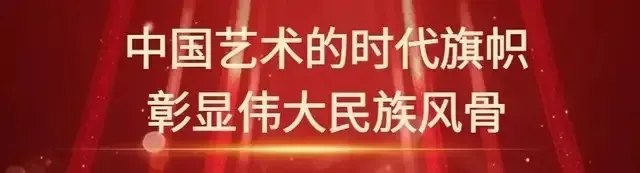

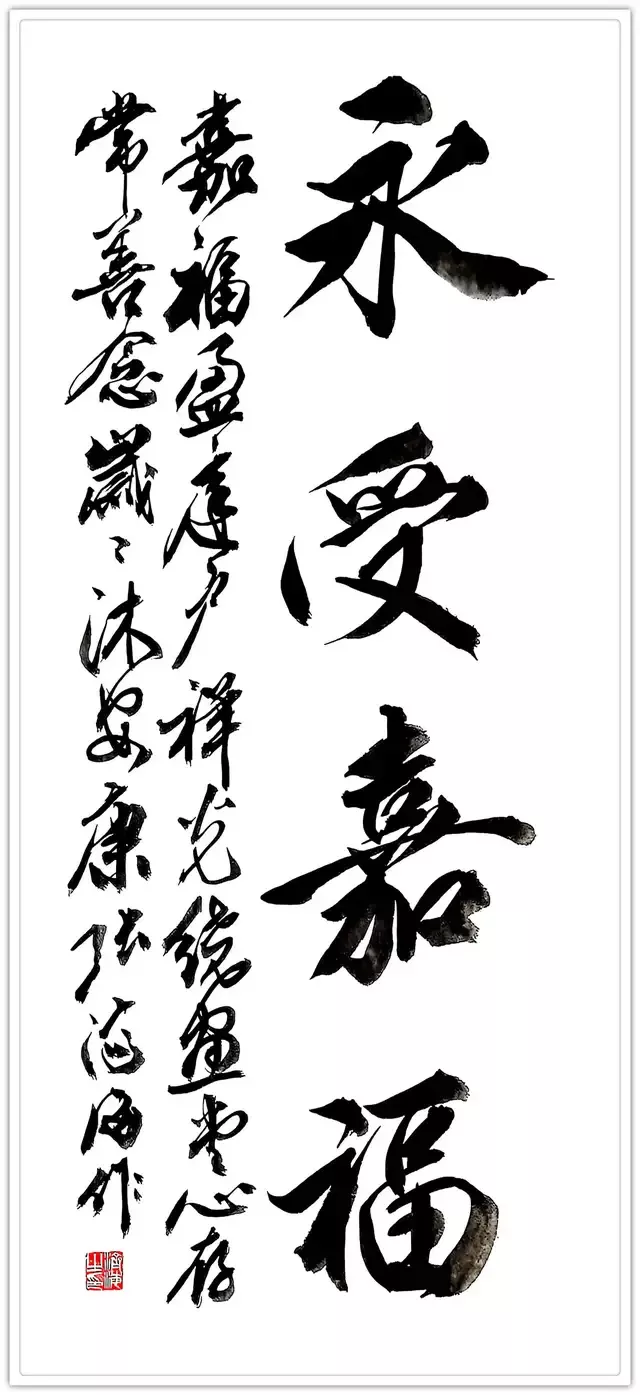

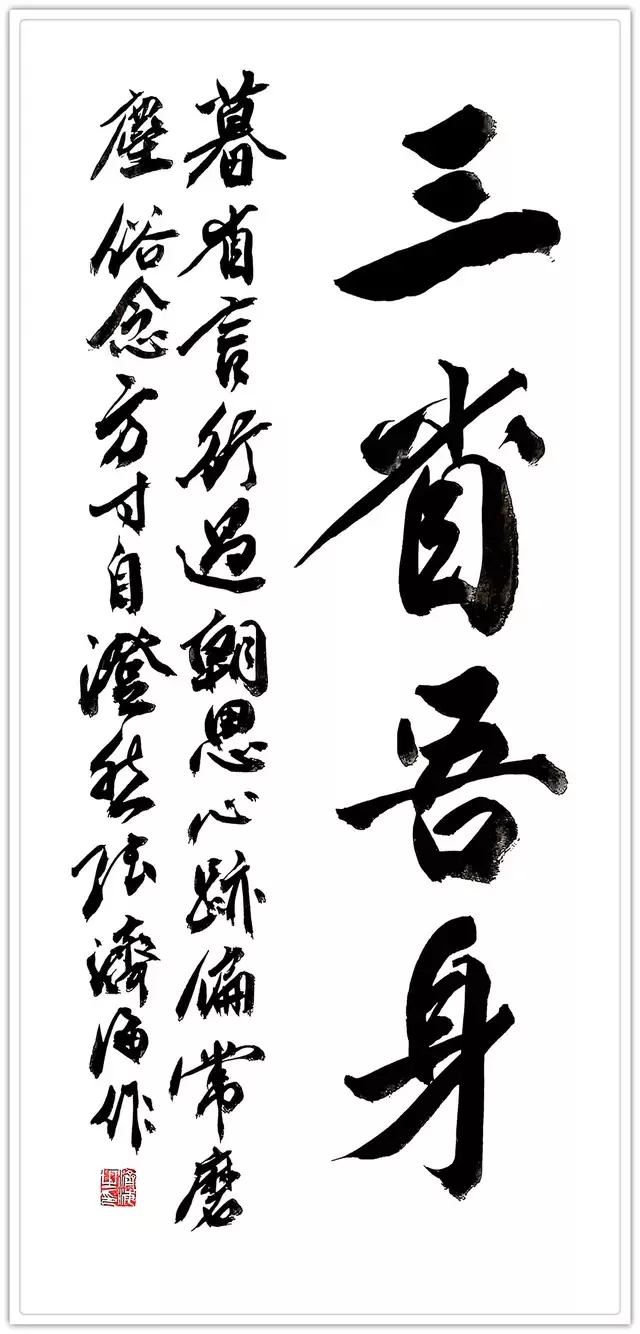

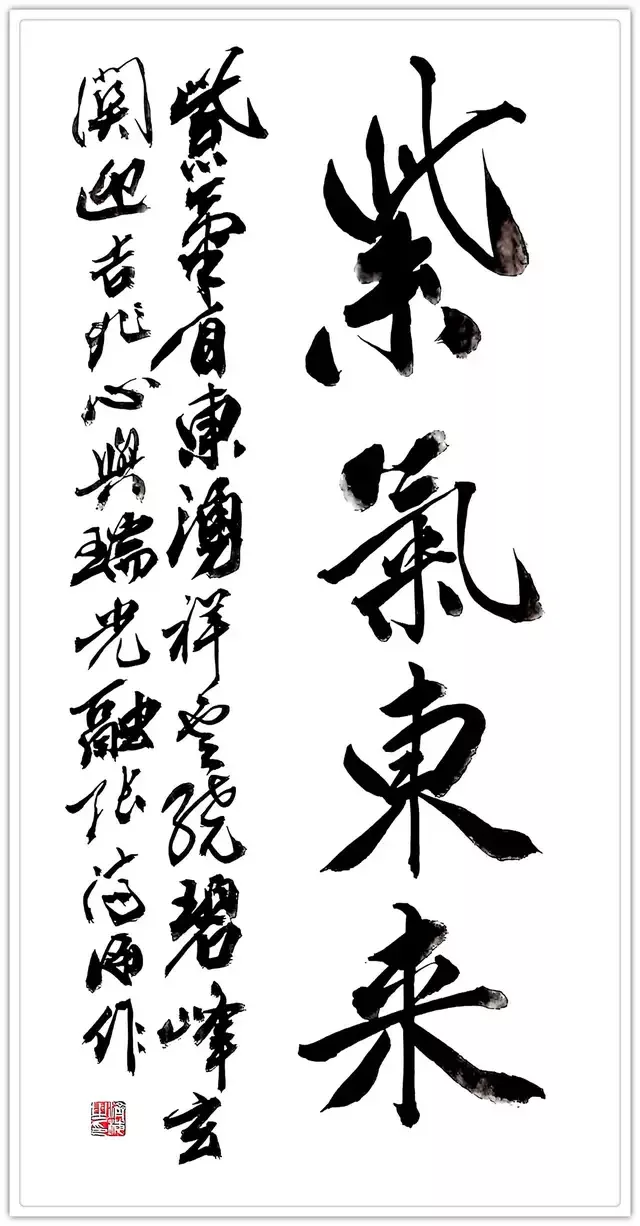

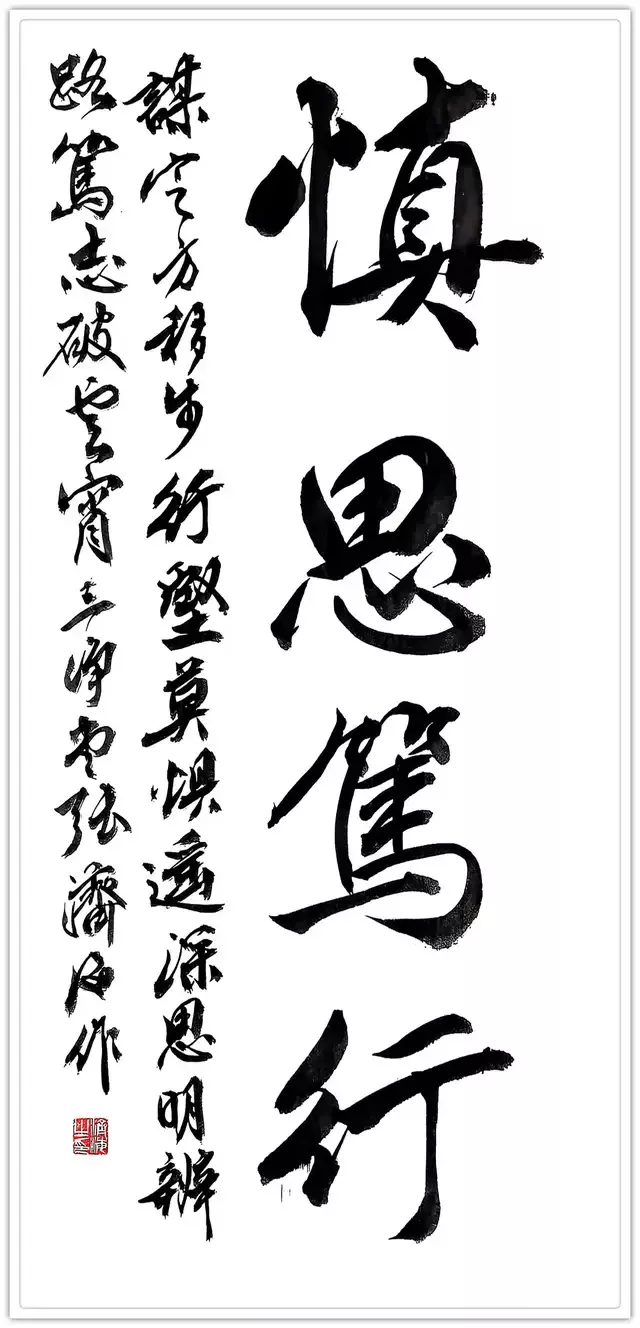

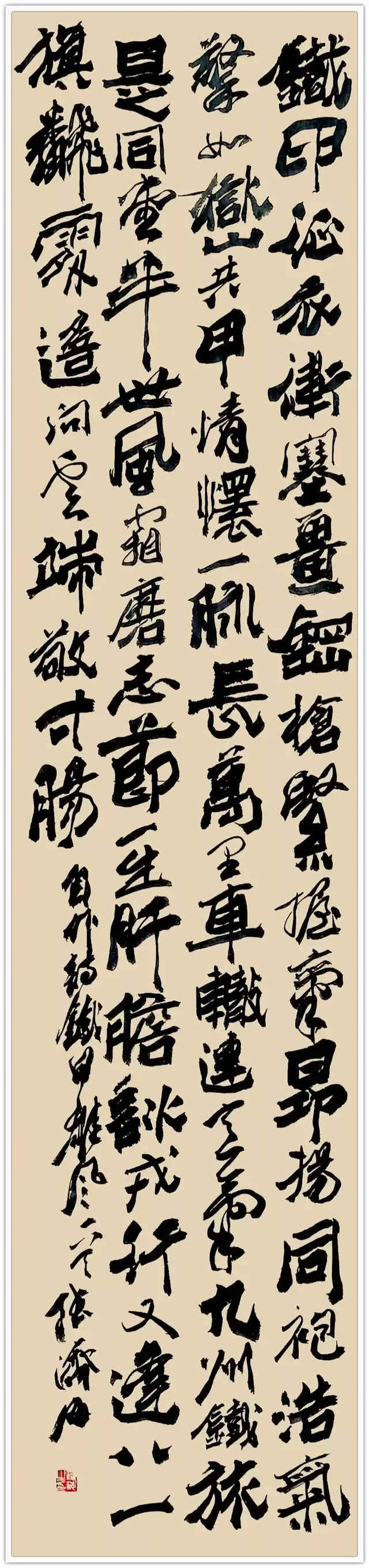

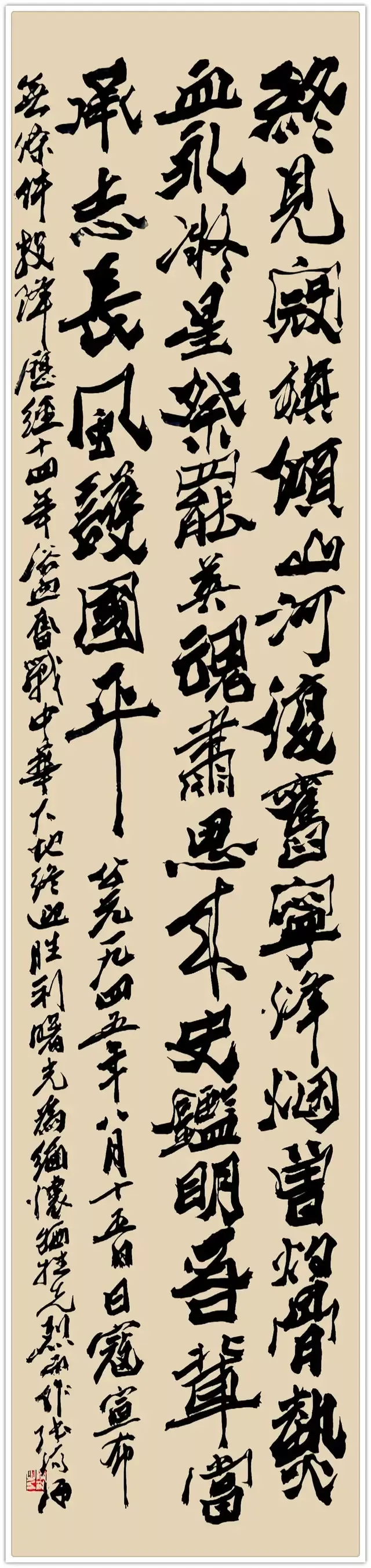

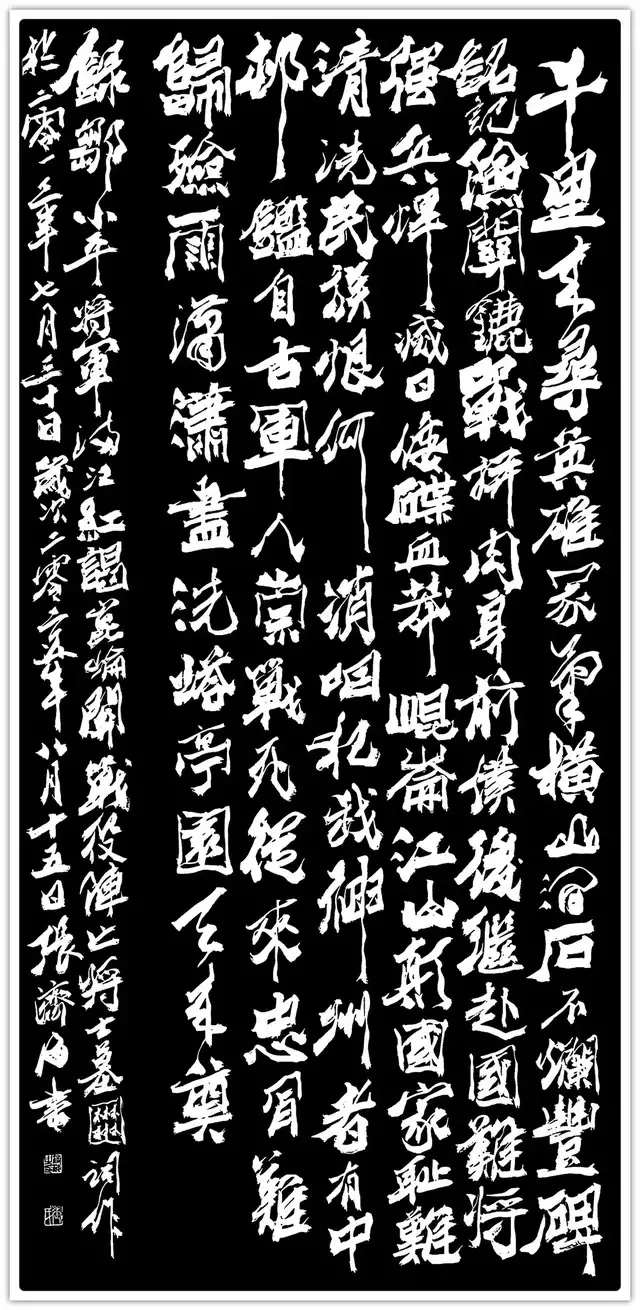

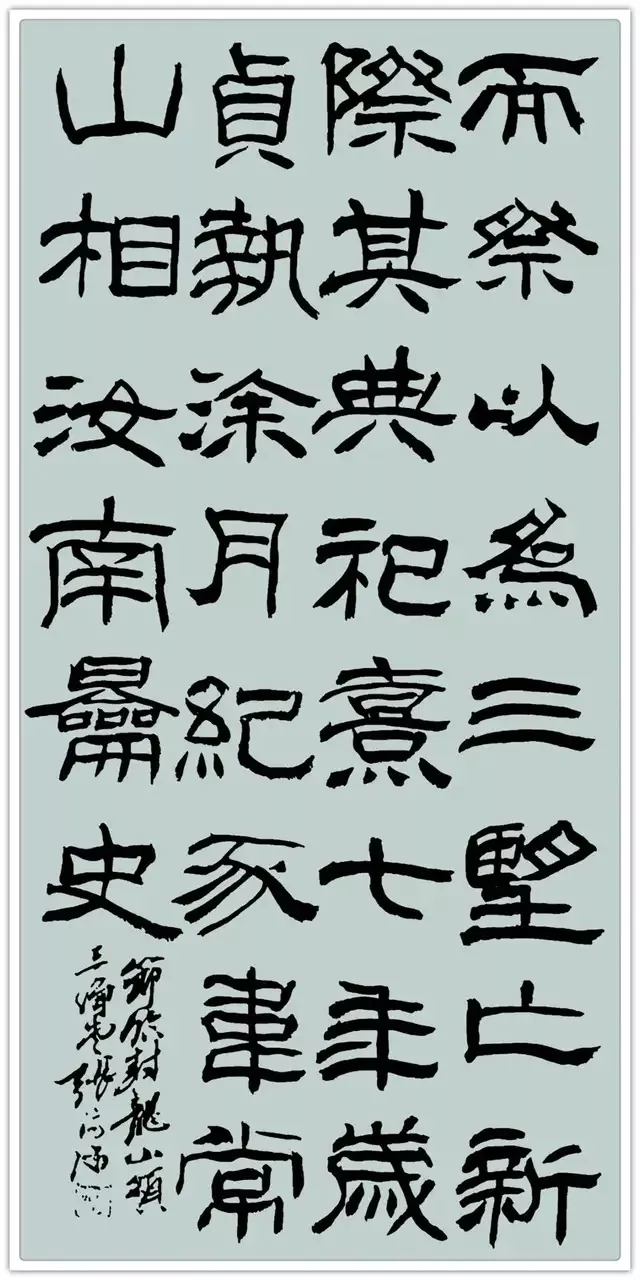

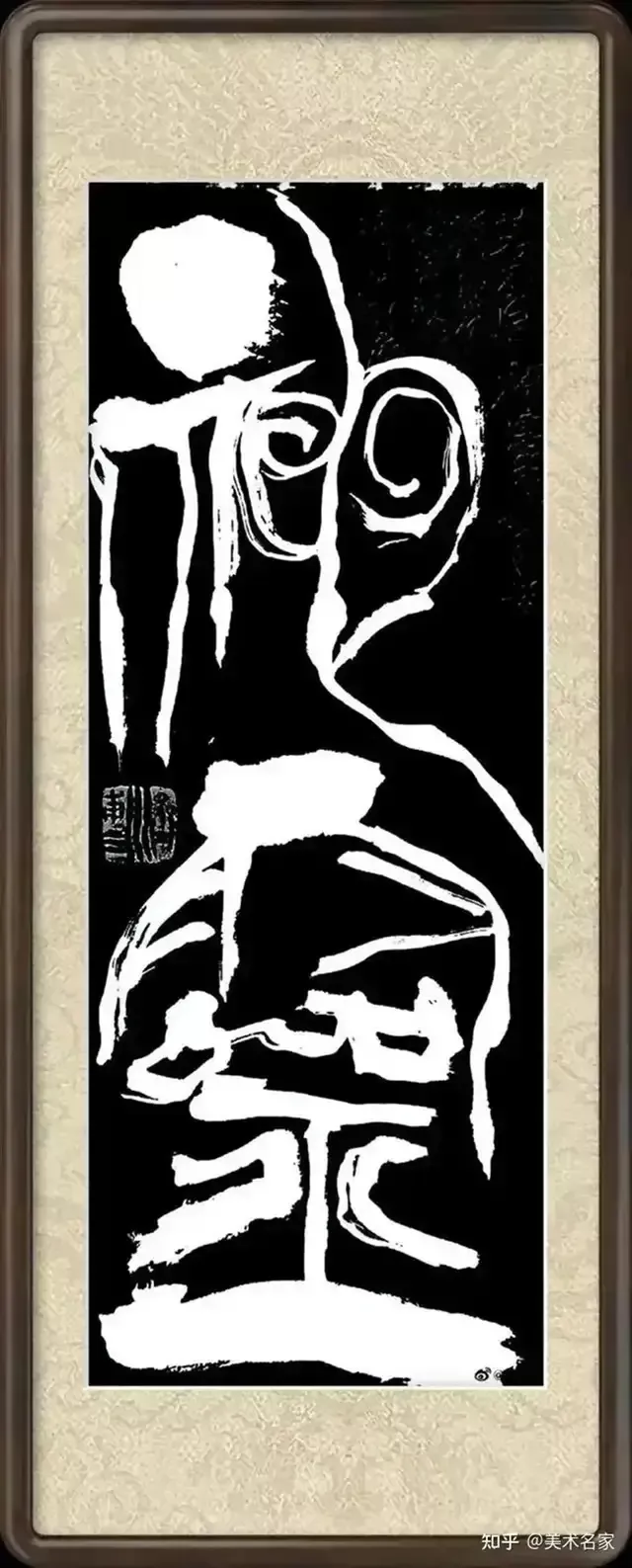

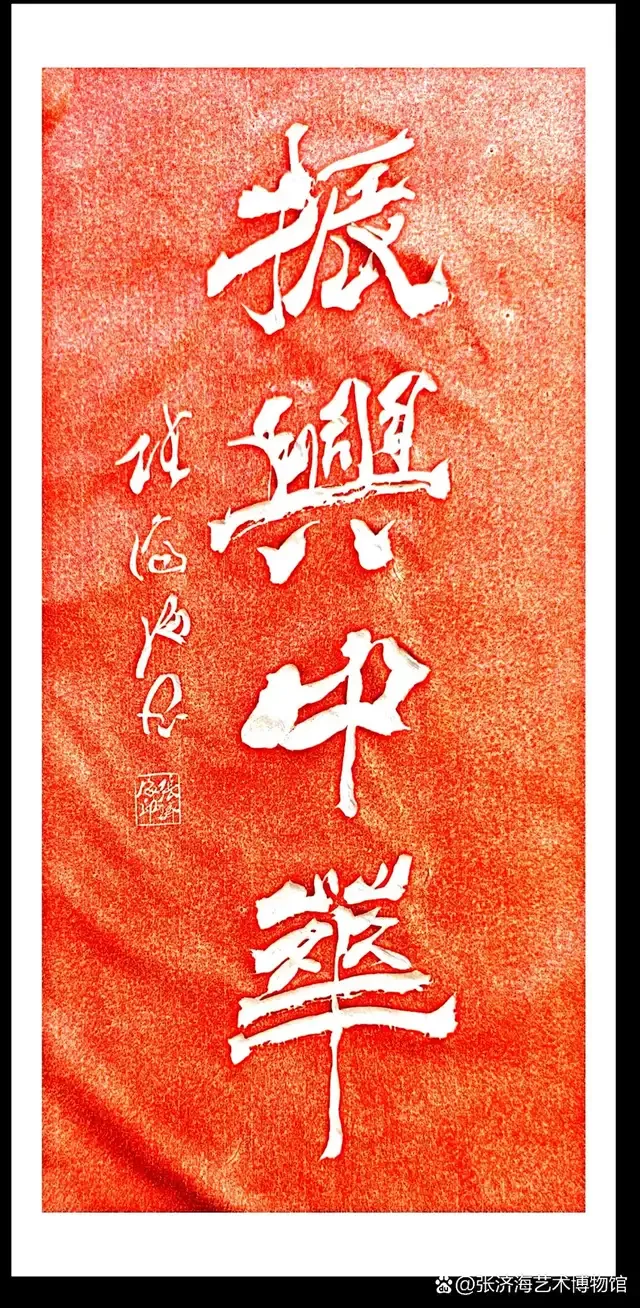

张济海,教授、硕士研究生导师、一级美术师,是以“以意赋形”为特色的创作型书法家。其作品风格随书写内容变化,打破“千作一面”局限。

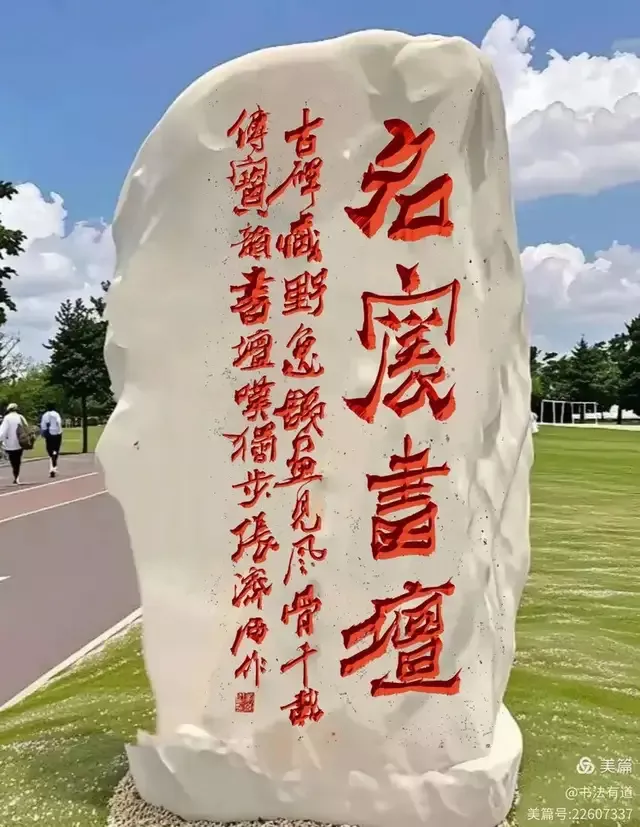

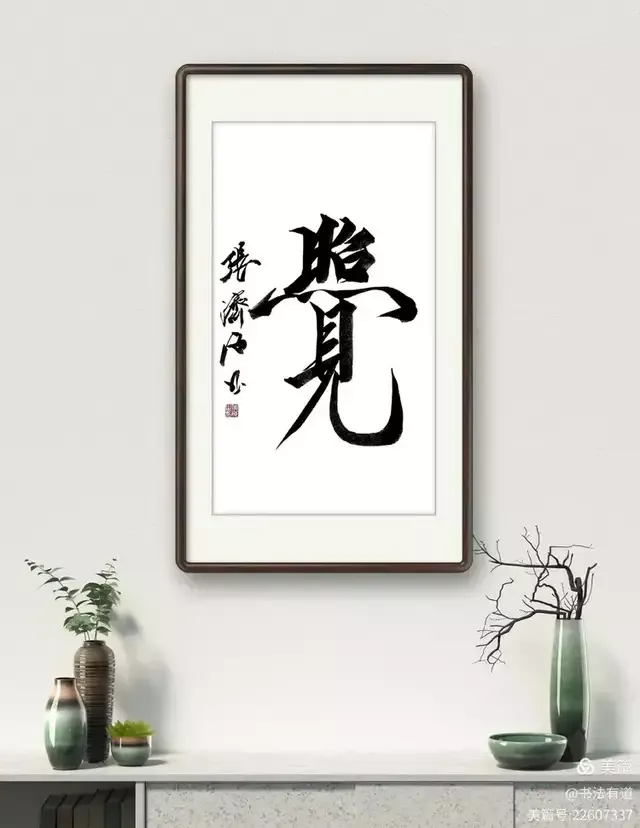

代表作《厚德载物》永久镌刻于八达岭长城居庸关,《中国风》亮相北京奥运会、上海世博会,《觉照》深入探索精神世界、传递人文内涵;部分作品在翰海、保利、太平洋等拍卖会连续高价成交。

著有《书法教程》《教师板书入门》《书法大道365》《张济海书法作品集》《张济海书法作品选》,主编《封龙杯全国书法大奖赛优秀作品集》《燕赵风——书画名家系列作品集》等,相关作品收入《中国高等艺术院校名师教学范本》(中国国家版本馆CIP数据核字(2023)第093395号)。

论书法大道

文/张济海

书法作为中华优秀传统文化的核心载体,历经数千年演进,早已超越“书写技巧”的浅层范畴,升华为承载民族精神、人文哲思的艺术体系。世人论书,多聚焦于笔法、结字、章法之“法”,却鲜少深究贯穿其中的“道”。在我看来,书法的真谛在于“由法入道,以道统法”,“道”是书法的灵魂与根基,唯有悟透书道,方能登堂入室,成就真正的书法艺术。

一、书法:不止于“法”,更在于“道”

提及书法,初学者往往从“法”入手——摹帖时追求横平竖直的笔画规范,临碑时钻研疏密有致的结体技巧,创作时讲究虚实相生的章法布局。不可否认,“法”是书法的入门基石,是前人在长期实践中总结的技术范式。从王羲之《兰亭序》的“永字八法”,到颜真卿《祭侄文稿》的中锋用笔,再到米芾“刷字”的提按转折,每一种“法”的背后,都是历代书家对汉字形态与书写规律的精准把握。若脱离“法”的支撑,书法便成了无本之木、无源之水,难免陷入“信笔涂鸦”的误区。

但书法的境界,从不止于“法”的层面。当技法修炼到一定程度,便会遭遇瓶颈——为何同样的笔法,有人写来呆板僵硬,有人却能写出灵动气韵?为何同样的结体,有人笔下满是匠气,有人却能传递出深厚情怀?答案便在“道”中。“道”是书法的精神内核,是创作者对宇宙、人生、文化的感悟在笔墨间的投射。它看不见、摸不着,却能通过点画的粗细、线条的疾缓、墨色的浓淡,渗透出创作者的品格、学养与胸襟。正如古人所言“书为心画”,“法”是“心画”的工具,“道”才是“心画”的灵魂。没有“道”的统领,再精湛的“法”也只是技巧的堆砌,无法触动人心;唯有以“道”驭“法”,才能让笔墨拥有生命力,实现“形神兼备”的艺术效果。

二、“道”为灵魂:书法艺术的精神内核

若将书法比作一个生命体,“法”便是它的骨骼血肉,“道”则是它的灵魂。失去灵魂的生命体,即便形体完整,也只是没有温度的躯壳;同样,失去“道”的书法,即便技法娴熟,也只是没有情感的文字排列。

书法之“道”,首先是“中和之道”。中华传统文化历来追求“中庸和谐”,这一思想在书法中体现得淋漓尽致。从笔画上看,横画需“抗肩不偏,平稳不僵”,竖画需“挺拔不孤,刚柔相济”,撇捺需“舒展不散,收放有度”——每一笔都在“过”与“不及”之间寻求平衡,正如《中庸》所言“致中和,天地位焉,万物育焉”。从结体上看,楷书讲究“中宫收紧,疏密匀称”,行书追求“欹正相生,动静结合”,草书注重“狂而不乱,放而有收”——无论是规整的字体,还是奔放的书风,都离不开“和谐”的内核。这种“中和之道”,让书法既避免了呆板拘谨的“匠气”,又杜绝了狂怪不羁的“野气”,呈现出从容不迫、温润典雅的审美特质。

书法之“道”,更是“人文之道”。书法从来不是孤立的艺术,它与文学、哲学、历史紧密相连,是创作者人文素养的集中体现。王羲之写《兰亭序》,若没有“天朗气清,惠风和畅”的情境感悟,没有“死生亦大矣”的生命思考,即便笔法再精,也写不出“飘若浮云,矫若惊龙”的意境;颜真卿写《祭侄文稿》,若没有“国破家亡”的悲愤之情,没有“忠义节烈”的家国情怀,即便结体再稳,也无法成就“天下第二行书”的悲壮力量。真正的书法,是“笔墨”与“心性”的融合,是“技法”与“学养”的统一。创作者唯有饱读诗书、洞察世事、修养身心,才能让“道”融入笔墨,让书法传递出深厚的人文底蕴。

三、史海寻踪:历代书家对书道的深刻阐释

纵观书法史,那些彪炳千古的大书法家,无一不是“书道”的践行者与阐释者。他们在精进技法的同时,更以自己的实践与论述,为“书道”的传承与发展奠定了坚实基础。

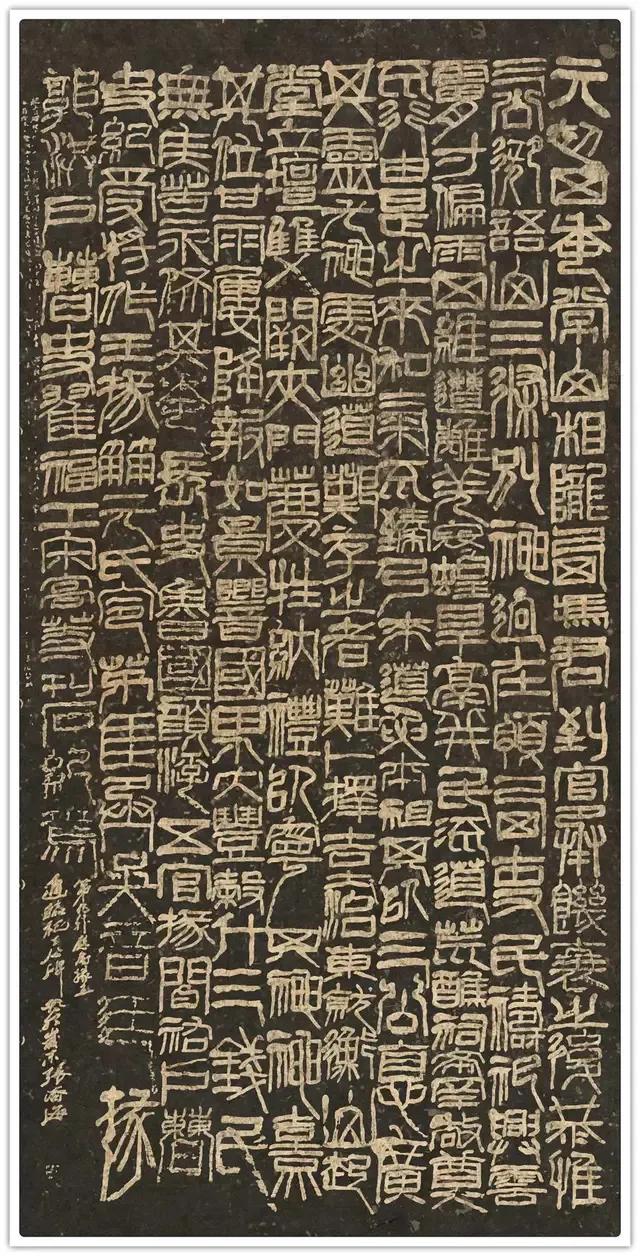

东汉蔡邕是较早对“书道”进行系统论述的学者,他在《九势》中提出“夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣”。这句话点明了“书道”与“自然”的关系——书法的根源在于自然,汉字的形态、笔画的走势,都是对自然万物的模仿与提炼:横如“千里阵云”,竖如“万岁枯藤”,点如“高峰坠石”,撇如“陆断犀象”。这种“师法自然”的思想,成为后世书家追求“道”的核心方向。王羲之毕生追求“自然之趣”,他的书法“增之一分则太长,减之一分则太短”,正是对“书肇自然”的完美诠释;怀素写草书,观“夏云多奇峰”而悟笔意,其《自叙帖》中“骤雨旋风,声势满堂”的线条,便是自然气象在笔墨间的升华。

唐代是书法的鼎盛时期,也是“书道”理论趋于成熟的阶段。孙过庭在《书谱》中提出“达其性情,形其哀乐”,将“书道”与“心性”紧密结合。他认为,书法不仅是技巧的展现,更是情感的表达——“喜怒窘穷,忧悲愉佚,怨恨思慕,酣醉,无聊,不平,有动于心,必于草书焉发之”。这一观点,打破了“书法仅为技法”的局限,将“书道”提升到“情感宣泄”与“精神寄托”的高度。颜真卿便是这一理论的实践者,他的楷书“雄健端庄”,传递出刚正不阿的品格;他的行书“沉郁顿挫”,饱含着家国情怀的悲愤,其作品之所以能穿越千年仍震撼人心,正是因为“道”的支撑。

宋代“尚意”书风的兴起,进一步丰富了“书道”的内涵。苏轼提出“我书意造本无法,点画信手烦推求”,这里的“无法”并非否定“法”的重要性,而是强调“以意驭法”——书法的核心在于“意”,即创作者的思想与情感,“法”只是表达“意”的工具。他的《黄州寒食帖》,笔画粗细不均,结体疏密有致,墨色浓淡变化,看似“不循常规”,却将“乌台诗案”后的失意、悲凉与豁达之情表现得淋漓尽致,成为“尚意”书风的典范。黄庭坚则提出“学书要胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵”,直接将“书道”与“道义”“学养”挂钩,强调书法的价值在于传递高尚的品格与深厚的学识,这一观点至今仍是书法创作的重要准则。

明清时期,“碑学”兴起,书家们对“书道”的理解又有了新的拓展。傅山提出“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排”,反对刻意追求“妍美”的技巧,主张回归书法的本真——“道”的核心在于“真”,即创作者内心的真实流露。他的书法看似“拙笨”,却充满了“真率”之气,打破了帖学的僵化模式,为“书道”注入了新的活力。康有为在《广艺舟双楫》中,更是将“书道”与“国运”联系起来,认为书法的兴衰与社会的精神面貌息息相关,“书道昌则国运昌”,他推崇“碑学”的雄浑大气,正是希望通过书法唤醒民族的精神力量。

历代书家的论述与实践,犹如一颗颗珍珠,串联起“书道”的发展脉络。他们虽所处时代不同、书风各异,但都认同“道”是书法的灵魂,都在以自己的方式,推动“书道”向更深、更广的方向发展。

四、以道统法:“道”对书法创作的统领作用

在书法创作中,“法”是手段,“道”是目的;“法”是基础,“道”是统领。没有“道”的指引,“法”便会迷失方向;唯有以“道”统“法”,才能让“法”发挥最大的价值,实现书法艺术的升华。

“道”对“笔法”的统领,体现在“笔随心动”。笔法是书法的核心技巧,包括中锋、侧锋、提按、转折等,但同样的笔法,在不同“道”的指引下,会呈现出截然不同的效果。若心中无“道”,即便严格按照“中锋用笔”的规范书写,线条也会显得僵硬、机械,缺乏生命力;若心中有“道”,创作者便能根据自己的情感与感悟,灵活运用笔法——心情平静时,笔速舒缓,线条温润;情绪激昂时,笔速急促,线条刚劲;思考深沉时,笔力厚重,线条沉稳。王羲之写《兰亭序》,笔法轻盈灵动,是因为他当时“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的愉悦心境;颜真卿写《祭侄文稿》,笔法顿挫有力,是因为他“抚念摧切,震悼心颜”的悲愤之情。正是“道”的统领,让笔法超越了“技术规范”,成为情感与精神的载体。

“道”对“结体”的统领,体现在“形随意变”。结体是汉字的形态结构,有“平正、匀称、欹侧、疏密”等基本规律,但优秀的书法作品,绝不会被这些规律所束缚,而是根据“道”的需求,灵活调整结体。苏轼的书法,结体多“左低右高”,看似“不规整”,却符合他“尚意”的书道——通过欹侧的结体,传递出洒脱、豁达的个性;黄庭坚的书法,结体“中宫收紧,四面放射”,看似“夸张”,却体现了他“胸中有道义”的书道——通过开阔的结体,展现出博大、豪迈的胸襟。相反,若只追求结体的“工整”,而忽略“道”的统领,书法便会陷入“馆阁体”的僵化误区,虽“规范”却无“生气”,无法成为真正的艺术。

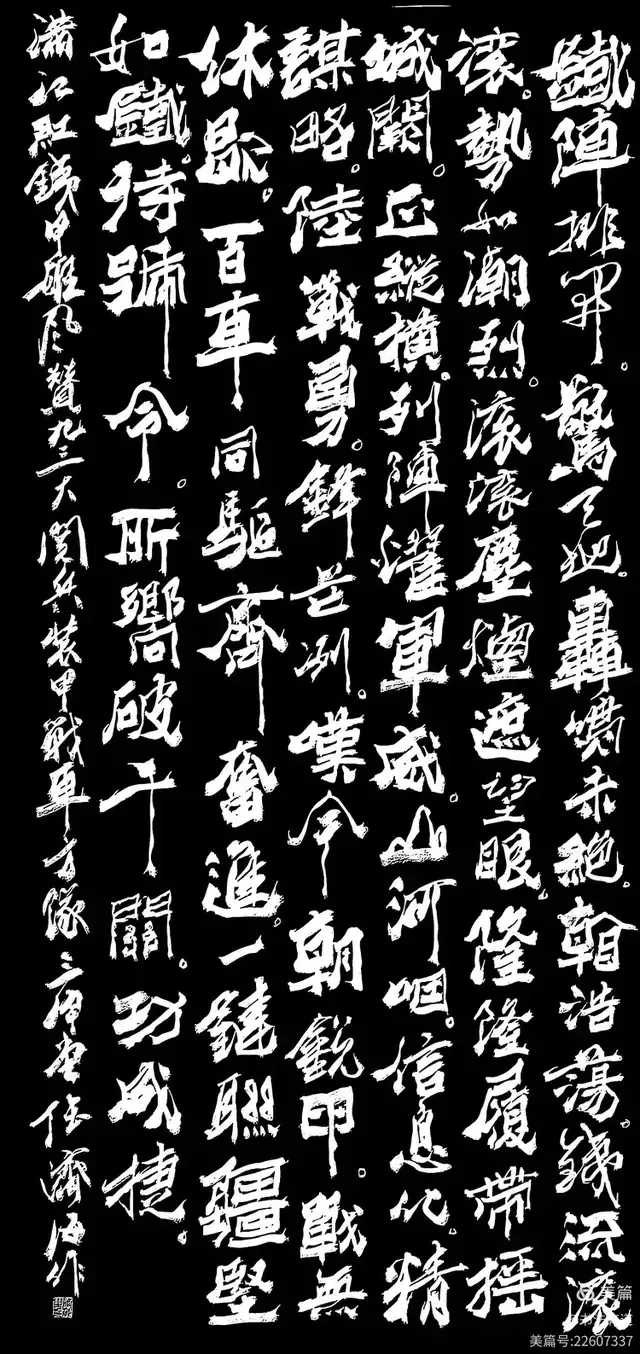

“道”对“章法”的统领,体现在“势随道生”。章法是书法作品的整体布局,包括字与字、行与行、墨色与留白的关系,其核心是“势”——作品所传递出的整体气韵。而“势”的形成,正是“道”的外在体现。王羲之《兰亭序》的章法,“字与字之间,行与行之间,顾盼呼应,连绵不绝”,形成了“平和自然”的气势,这是他“师法自然”书道的体现;张旭《古诗四帖》的章法,“字大如斗,字小如豆,墨色浓淡相间,线条狂放不羁”,形成了“雄健奔放”的气势,这是他“以酒养气,以气驭笔”书道的体现。没有“道”的统领,章法便会成为“字的堆砌”,即便排列整齐,也无法形成“势”,更无法传递出作品的精神内涵。

从笔法到结体,再到章法,“道”贯穿于书法创作的每一个环节。它如同一位“指挥官”,指引着“法”的运用,让书法作品从“技术层面”升华为“艺术层面”,从“文字书写”转变为“精神表达”。

五、守道则兴,失道则困:书法发展的根本规律

书法的发展历程,始终遵循着“守道则兴,失道则困”的规律。凡是“书道”盛行的时代,书法便能蓬勃发展,诞生出传世经典;凡是“书道”式微的时代,书法便会陷入僵化与停滞,甚至走向歧途。

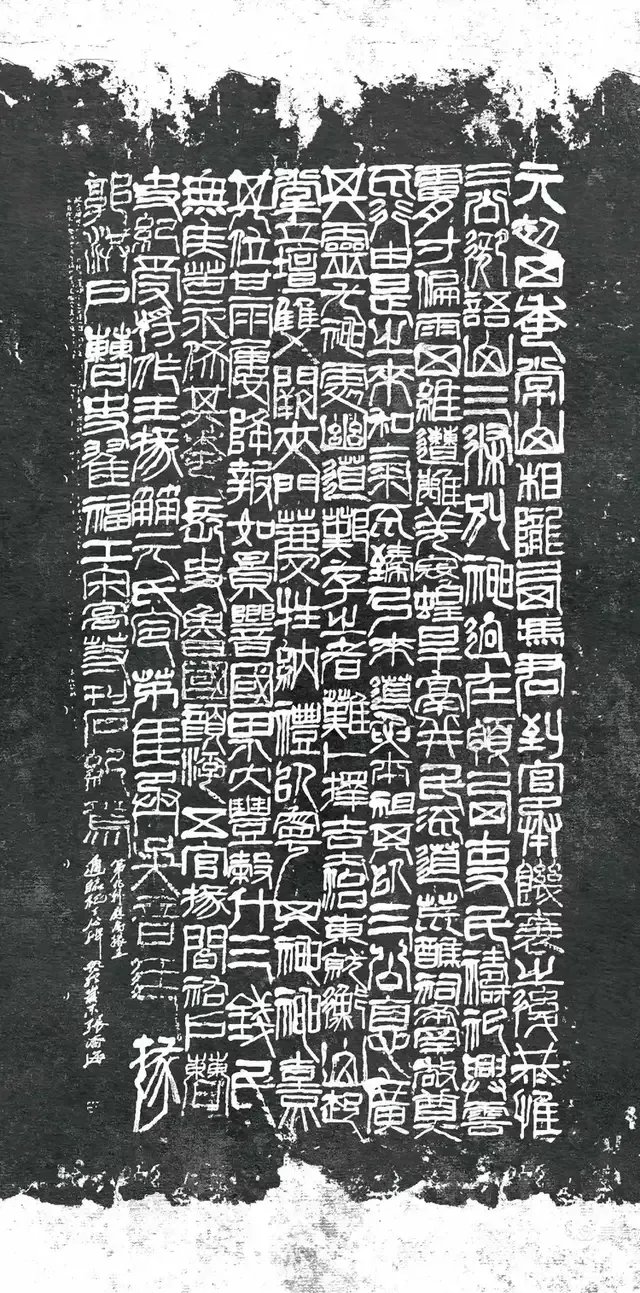

回顾书法史,东汉、唐代、宋代之所以成为书法的鼎盛时期,正是因为“书道”得到了充分的重视与传承。东汉时期,蔡邕、张芝等书家倡导“师法自然”的书道,推动了隶书向草书的演变,诞生了《熹平石经》《冠军帖》等经典作品;唐代时期,孙过庭、颜真卿、柳公权等书家弘扬“达其性情”“胸中有道义”的书道,将楷书、行书推向成熟,留下了《书谱》《多宝塔碑》《玄秘塔碑》等不朽之作;宋代时期,苏轼、黄庭坚、米芾等书家践行“尚意”的书道,打破了唐代书法的僵化模式,创造出独具个性的书风,《黄州寒食帖》《松风阁诗帖》《蜀素帖》等作品至今仍被奉为圭臬。这些时代的共同特征,便是书家们以“道”为核心,在“道”的指引下创新技法、丰富风格,让书法始终保持着旺盛的生命力。

相反,当“书道”被忽视,书法便会陷入困境。明清时期的“馆阁体”,便是典型的“失道”案例。“馆阁体”为了满足科举考试“规范、工整”的需求,过分强调“法”的统一,要求笔画整齐、结体方正、章法均匀,却完全忽视了“道”的存在——创作者不能表达自己的情感,不能展现自己的个性,更不能传递深厚的人文素养。久而久之,“馆阁体”沦为了“千人一面”的“写字工具”,失去了书法的艺术价值,也让明清时期的书法陷入了僵化与停滞。直到“碑学”兴起,书家们重新倡导“师法自然”“以意驭法”的书道,才打破了“馆阁体”的桎梏,让书法重新焕发生机。

近现代以来,书法面临着新的挑战——随着电脑、手机等电子设备的普及,“书写”逐渐被“打字”取代,书法的实用功能不断弱化;同时,一些人将书法视为“炫技”的工具,忽略了“道”的内涵,导致各类书展上又呈现“千人一面”的“新时代官阁体”泛滥。这些现象,本质上就是“失道”的表现。若不及时纠正,书法便会失去其作为传统文化载体的价值,沦为没有灵魂的“视觉游戏”。

总之,书法大道,既是“技法”的修炼之路,更是“道”的感悟之路。它要求我们既要扎实修炼“法”的根基,通过摹帖、临碑,掌握前人的技术范式;更要用心感悟“道”的内涵,通过读书、修身,提升自己的人文素养与精神境界。