关于若干对王宠不同论见质析

作者:韩 湘 人

2022年5月编著出版《王宠书法全集》之后,本人不断思考的问题主要是关于学界对王宠若干重要论见的谬误和偏执,立意开诚布公与大家交流,及早指谬和纠正。本文辨析均为个人新见,兹一一表述,欢迎方家、同仁批评指正。

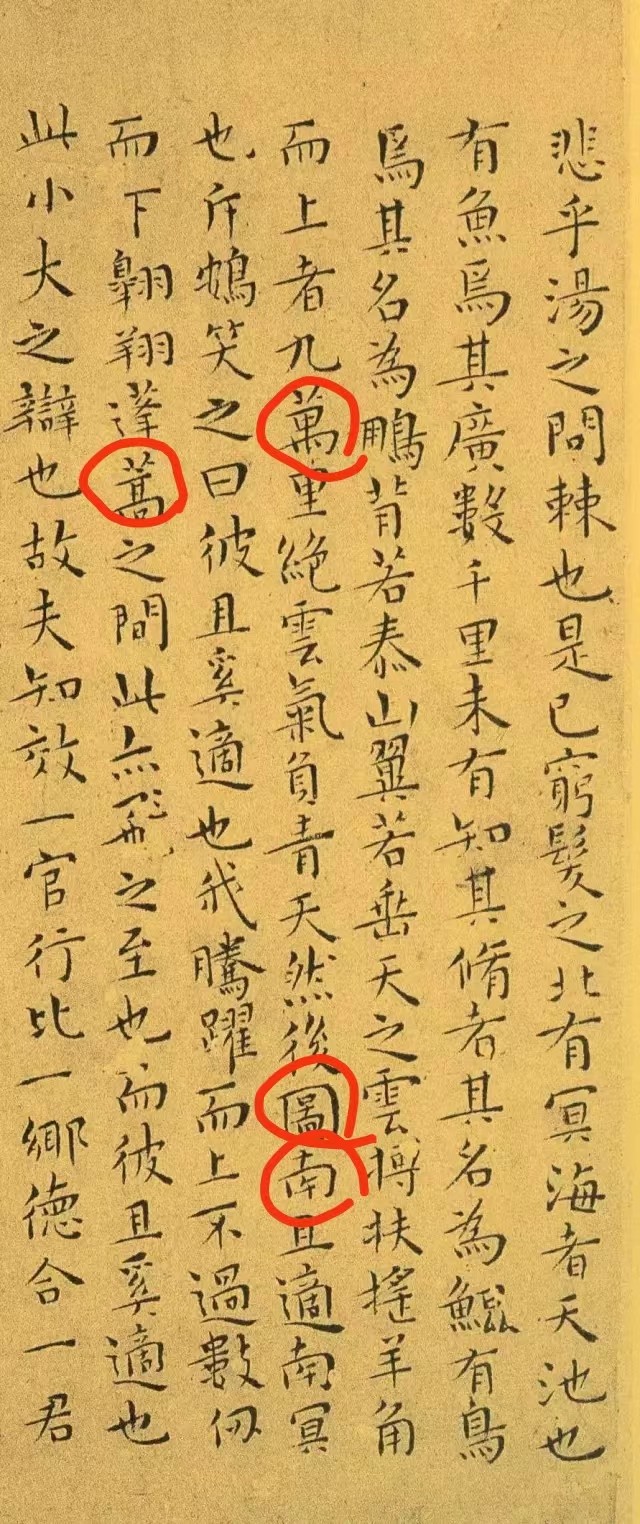

一、此王宠非彼王宠:《东泉志四卷》撰者辨析

迄今见诸不少篇章包括一些著名学者发文称“王宠撰有《东泉志四卷》”误为明中期大书法家、“吴中三子”、苏州人王宠。实际上持此论者没有真正查阅《东泉志四卷》,而是张冠李戴、人云亦云,误导了读者和后生。

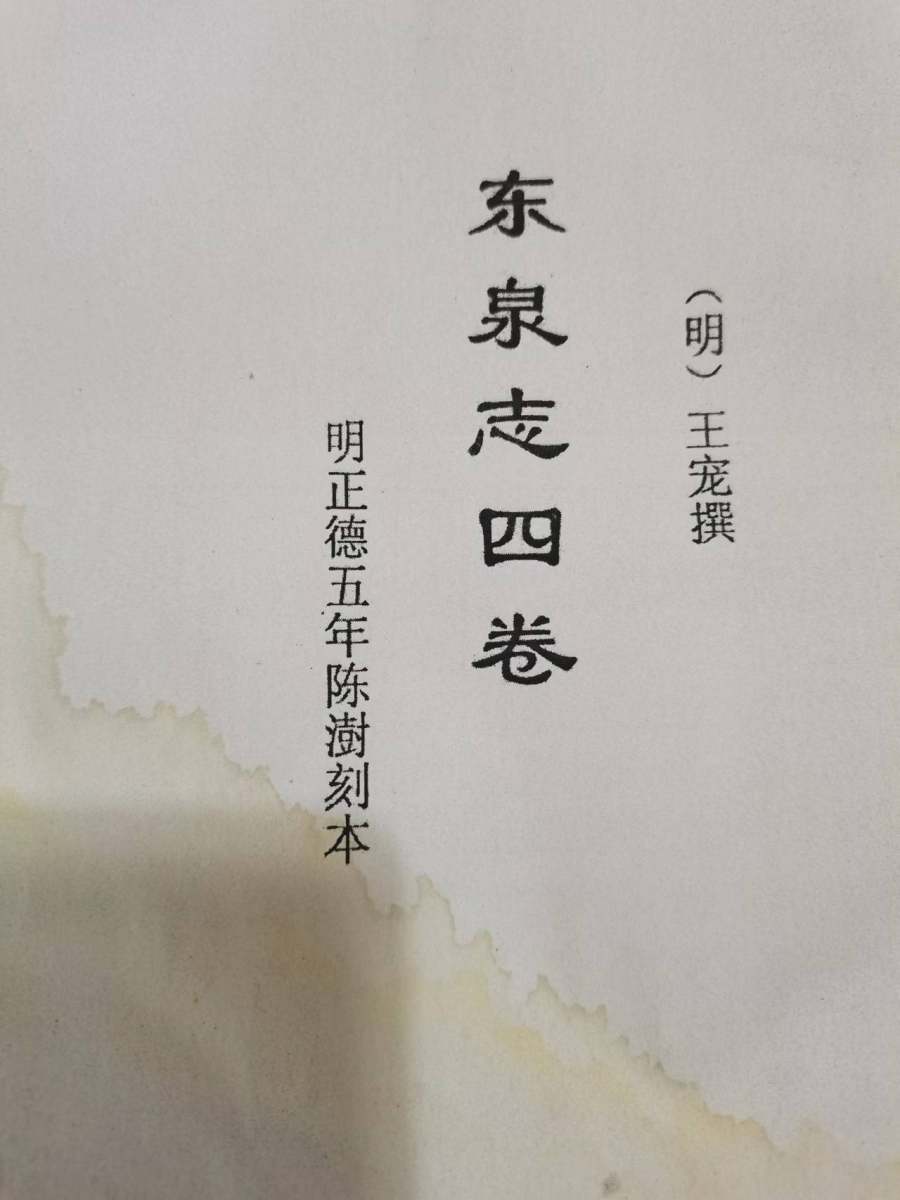

《东泉志四卷》封面

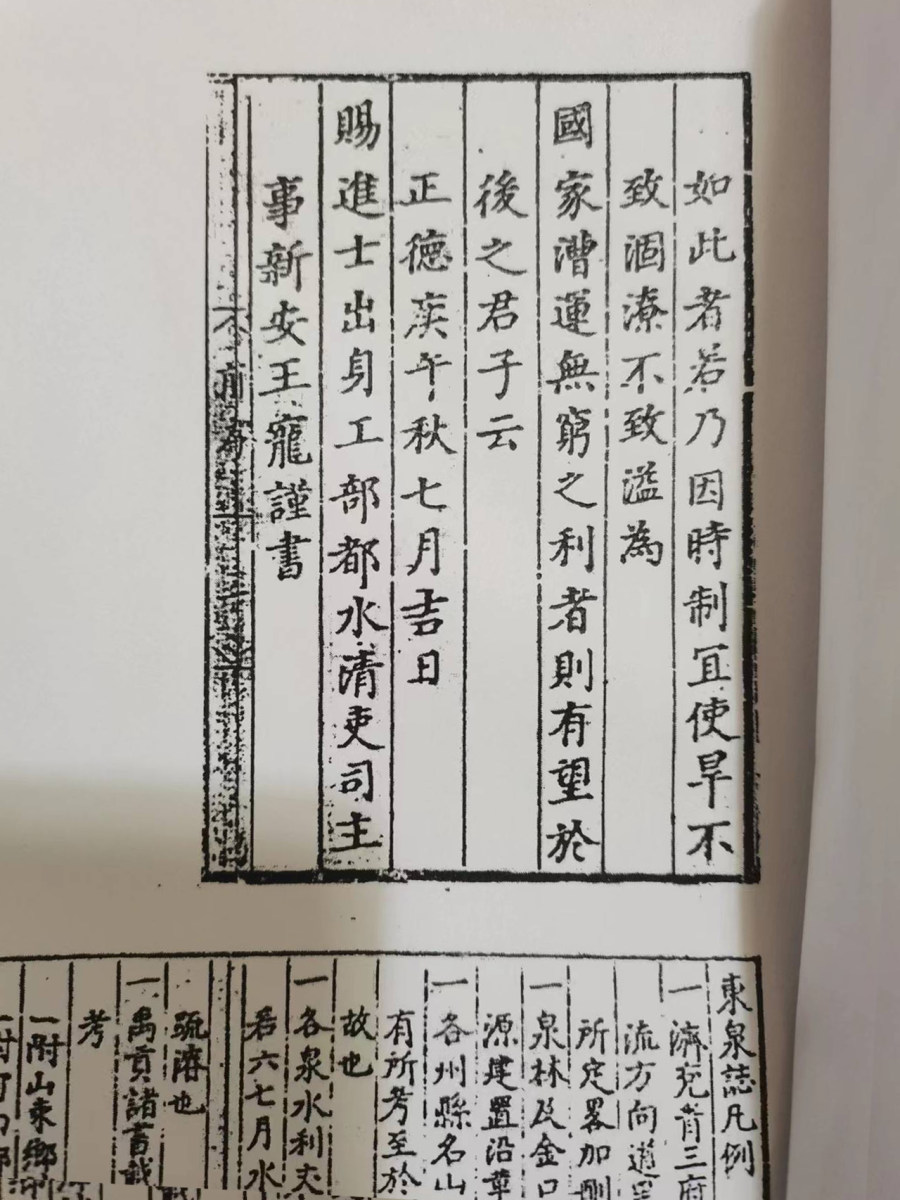

第一卷卷首《序》署款“赐进士出身新安王宠撰”

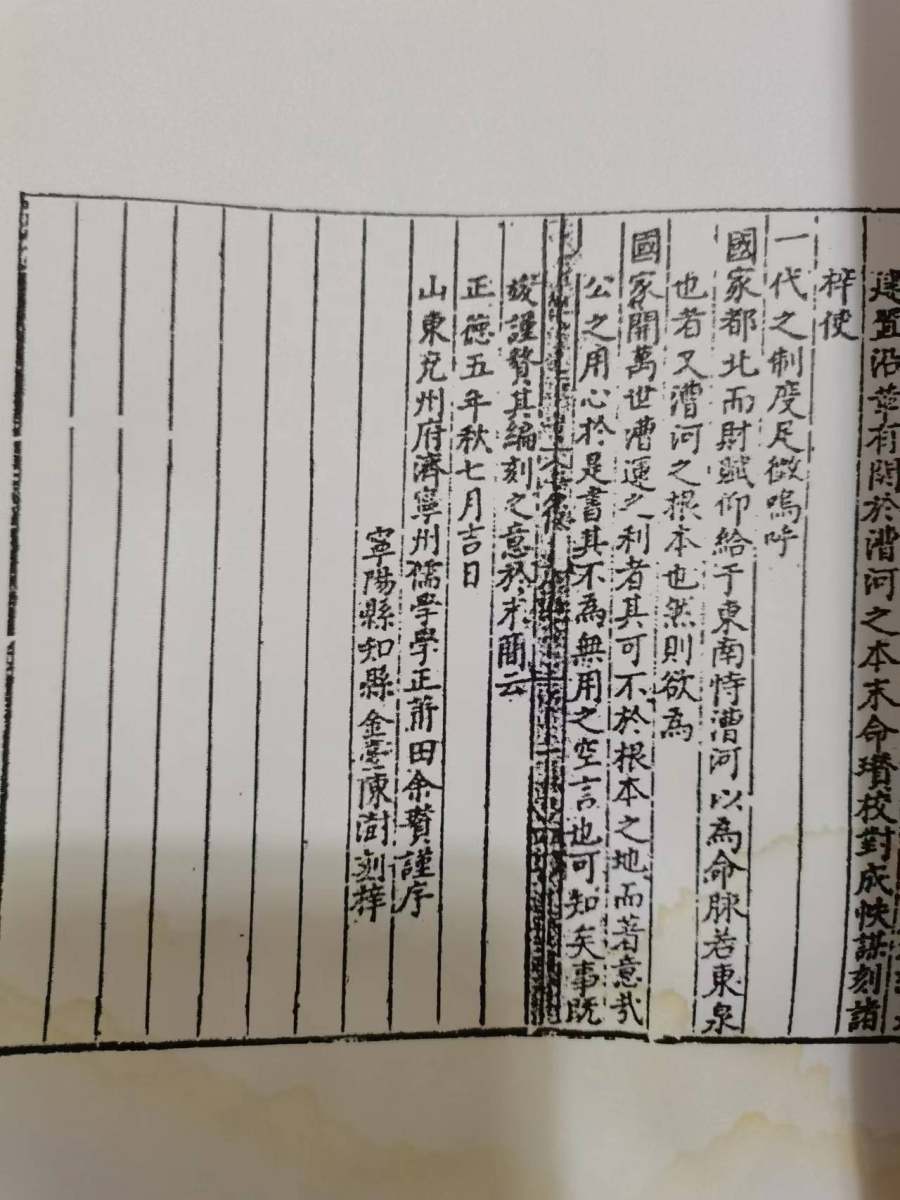

第四卷卷末署款

1、封面:(明)王宠撰《东泉志四卷》明正德五年陈澍刻本。

2、第一卷卷首《自序》末尾署:“......如此者若乃因时制宜,使旱不致涸潦不致溢,为国家漕运无穷之利者则有望于后之君子云。”

3、自暑接上另起:“正德庚午秋七月吉日,赐进士出身、工部都水清吏司主事、新安王宠谨书。”

4、第四卷卷末署款:“正德五年秋七月吉日,山东兖州府济宁州儒学学正莆田余瓒谨序,宁阳县知县金台陈澍刻梓。”

以上四点四大论据足证《东泉志四卷》撰者新安赐进士出身此王宠而非籍贯苏州的大书法家彼王宠。姑细述如下:

(一)两个王宠,时间与年龄全不相接。

明正德五年即1510年,苏州书法家王宠(1494——1533)时年十七岁,刚刚开始和哥哥王守(字履约,比王宠长一岁)一起拜蔡羽(字九逵,号林屋山人)为师刻苦读书治学,初居蔡师之马禅禅舍后居洞庭石湖山庄。

正德庚午亦即正德五年(1510年)秋七月吉日,此时《东泉志四卷》撰者籍贯新安县王宠正在投入地撰写并即将付梓此《志》书。

(二)过去历代凡治理河道、负责漕运都是肥差,大小官员争相捞此肥阙。此自署撰者王宠以疏浚山东济、兖、青三府河道利天下为己任、沐浴皇恩署理漕运撰志歌功志满意得。而苏州的大书法家彼王宠几曾何时获此公干有此高厚待遇、且呈难掩喜悦快意之情?

(三)二人学历、身份全不相侔。撰者新安王宠是赐进士出身、工部都水清吏司主事。苏州的彼王宠从十七岁第一次参加科考,之后科考三年一次他每次不落,三十七岁第八次科考落第,到虚岁四十去世实际王宠享寿三十八岁半,终其一生八次落第无缘功名。苏州王宠一生索然落寞孑然一身,自耕自种艰难度日。二王宠学历、身份近乎霄壤。

(四)二人出生籍贯相去甚远。苏州大书法家王宠只是科举赶考应试才从苏州吴县老家到过京城(北京)和金陵南京(留都),仅出过一次的远门是在临去世的两年前趁在京城(北京)考过之后“得以北游燕赵,观庙朝制度。”例如他的自作诗《五忆歌》忆全国五个著名的避暑胜地匡庐泉、泰山松、峨眉雪、潇湘竹、黄鹤楼,好像去过这些地方,把五个避暑景点的特征写得很到位,把他想象中解暑的怡然舒畅、清凉清爽清净清冷、脊背发凉毛骨悚然、甚至静谧和孤寂都写出来了,像身临其境一样。实际上王宠一生没有到过这些地方,完全是凭他自己的想象和了解写的,他基本上没有离开过老家苏州,可以说从未到过山东济、兖、青三府甚至东泉,故说苏州王宠撰《东泉志四卷》属无稽之谈。

结论:《东泉志四卷》不是江苏苏州王宠所撰,乃是时代相近、与之重名重姓、有功名即赐进士出身、工部都水清吏司主事、籍贯安徽省绩溪新安的王宠撰。

二、王宠书法风格分三个时期

一直以来学者们对王宠书法风格分期众说不一,以中年为界前后两个分期者有之,四个分期者亦有之。笔者认为,两段分期者失于简率,四段分期者过于细碎、风格特点多有重叠,分为三个时期较为得宜。

(一)起步探索期

十岁——二十五岁(1503年——1518年)青少年渐露锋芒,起步探索期。

此一时期以习小楷练基本功为主,态度稚拙,取法杂糅,广学博引,所见皆为师,既有魏钟元常、晋“二王”、隋永禅师、唐欧虞褚颜诸大家,又有身边乃师蔡羽、祝允明、文征明等明显的笔法、结字特征,没有定位于一个方向。正是此一时期师法多元,眼界开阔视域广袤心胸博大,为以后的脱颖而出奠定了丰富积累和扎实基础。

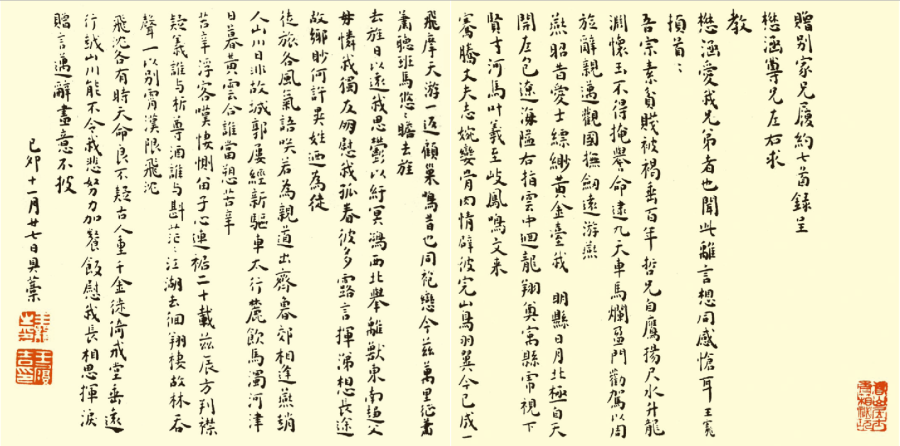

此一时期作品如小楷《南华真经内七篇》《赠别家兄履约会试七首》

《南华真经内七篇》

《赠别家兄履约会试七首》

行书《浔阳歌十首、楞伽吊古诗四章》《和文衡山饮酒葛氏墓之作》等。清初书法家陈奕禧评价王宠早年的《南华真经》曰:“王履吉小楷,为前明第一,其用笔全学《黄庭》,兼以《遗教》法,沕穆古雅,后人总不及也”。

王宠此一时期的小楷朴拙、敦厚、稚态,偶失肥钝,为初涉书坛秀场的代表。明、清至今不少论者说“(王宠楷书)境界在文征明与祝允明之上”、“起点甚高,‘下笔便到乌丝栏’”“简单中见韵味,平淡中见神奇”、“巧中寓拙,婉绰疏逸,风神绝代,举世无匹,后无来者。”可作为对王宠初期楷书的客观定论。总体说王宠楷书有钟繇《宣示》帖痕迹但比之瘦削,取王献之体势但乏雄毅,从虞世南处学冲淡略嫌稚嫩,从智永处悟精髓稍觉狐疑,但崭露了书貌、初现了端倪——“心不降晋唐”,高古朴拙,简约空灵、疏拓秀媚,彰显出王宠天分甚高、迥异常人、难以掩抑、必将崛起的艺术特质。

(二)风格成熟期

二十六岁——三十七岁(1519年——1530年)中壮年“人书俱老”,风格成熟期。

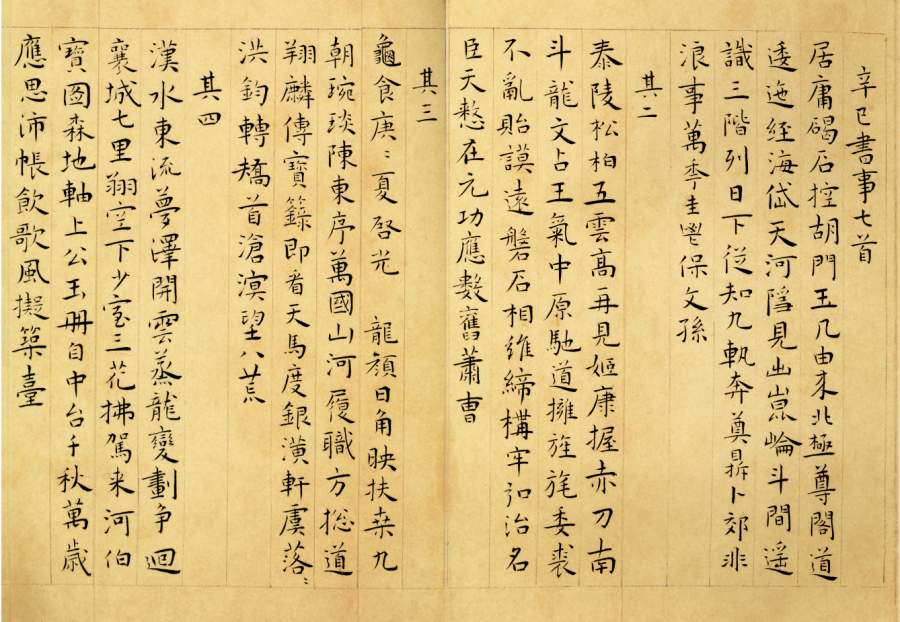

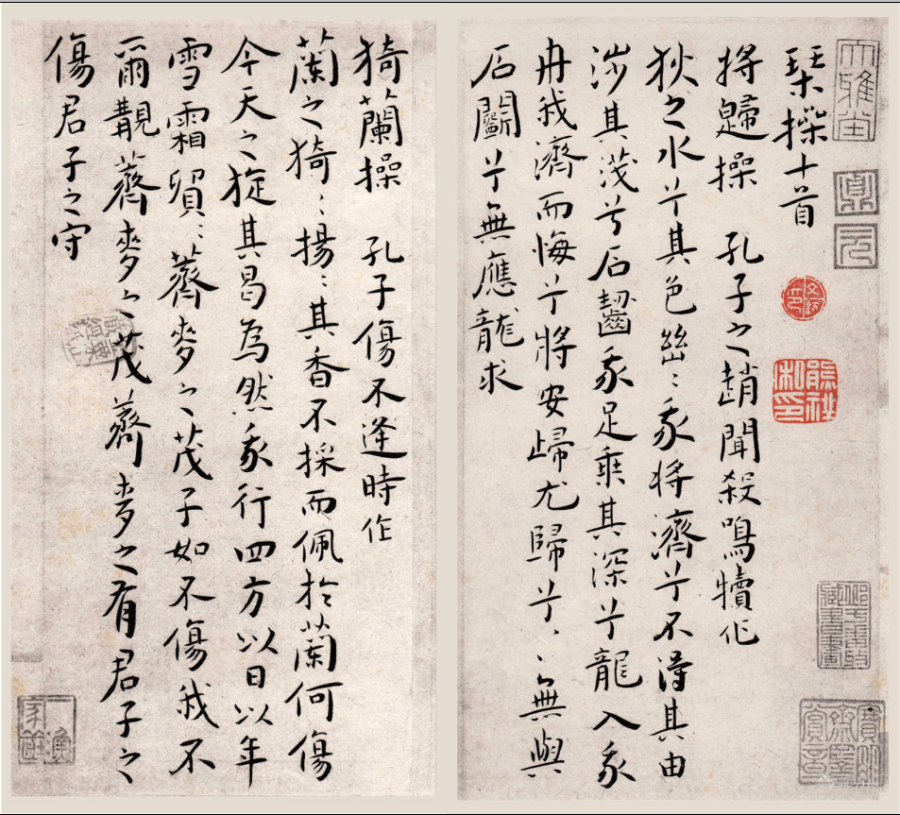

王宠正当英壮年,精气神旺盛充沛。此时期作品如小楷代表作《游包山集廿五首》《辛巳书事诗七首》《韩退之琴操十首》

楷书《辛巳书事诗七首》局部

楷书《韩愈琴操十首》局部

气息高古,静穆超逸,隐含有篆籀之意,即使偶有出锋的笔画也多饱含隶意,内敛含蓄。单字结构常通过错位、大量留白、借用古体字等方法显得“拙趣”和“生疏”,无论是趣味性还是技法的把握都很精准到位,既出人意表,又恰到好处。通篇大章法的有行无列,给人云水流动、轻松随意、视觉愉悦的快感。

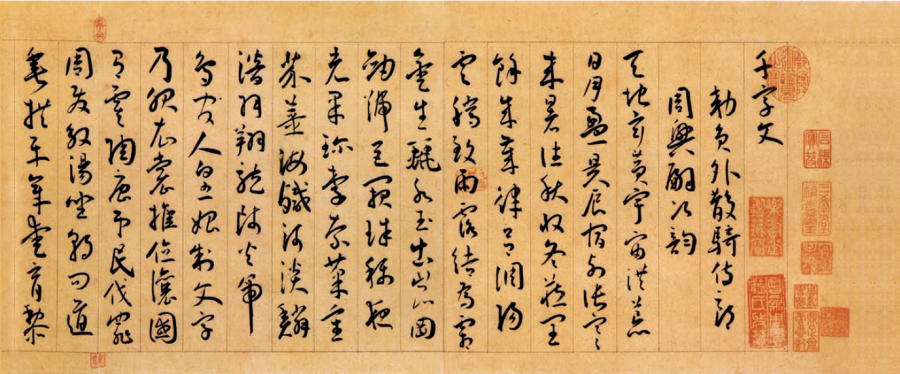

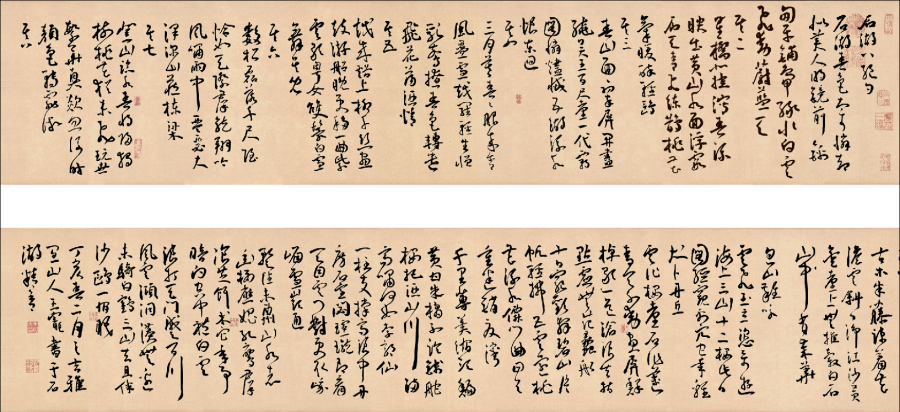

草书《千字文》局部

行草《千字文》、《李翰林杂诗四首和古诗九首》、《宋之问诗卷》、自作诗《夜燕石湖草堂三首》、草书《奉同东桥丈夜宴赏菊之作》《石湖八绝句和包山杂咏》等.

草书《石湖八绝句和包山杂咏》

取法山阴父子,时参孙过庭、李怀琳笔意,点画精到细腻,笔势连贯流畅,开合收放咸中矩度。格调俊迈、骨清神逸、恣意驰骤,无不如意。王宠同乡好友卢襄跋《王宠草书游包山集》云:“雅宜先生草书全具二王笔法,无唐以后人习气。”、稍晚于王宠的晚明书法家詹景凤跋《王宠草书千字文》:“明兴,弘正而下书法莫盛于吴。然求其能入晋人格辙,则王履吉一人已矣。”

此一时期正是王宠书法艺术巅峰之时、所书多为精品之作,为其一生三个时期楷、行、草书的最高水平。后人把他与王铎并称为明“二王”。

(三)天藻骈发期

三十八岁——四十岁(1531年——1533年)晚年天藻骈发,化境烂漫期。

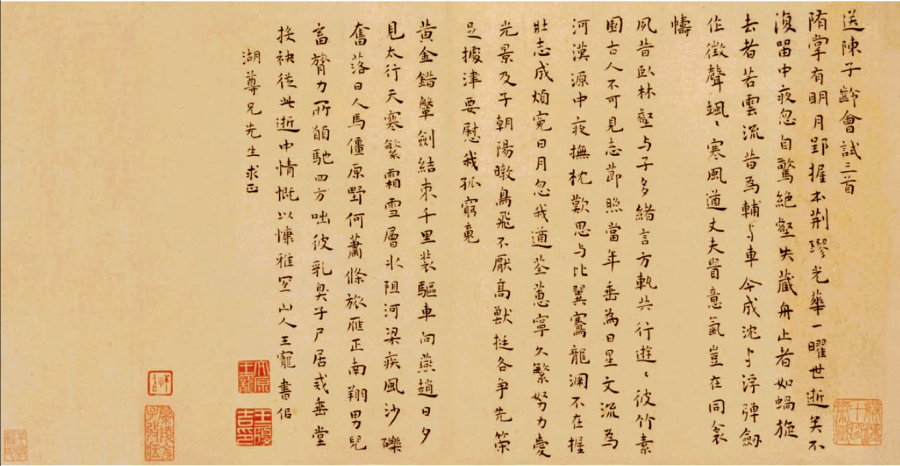

代表作品如小楷《<圣宋名贤四六丛珠>抄本及识语》、《送陈子龄会试三首》

《送陈子龄会试三首》

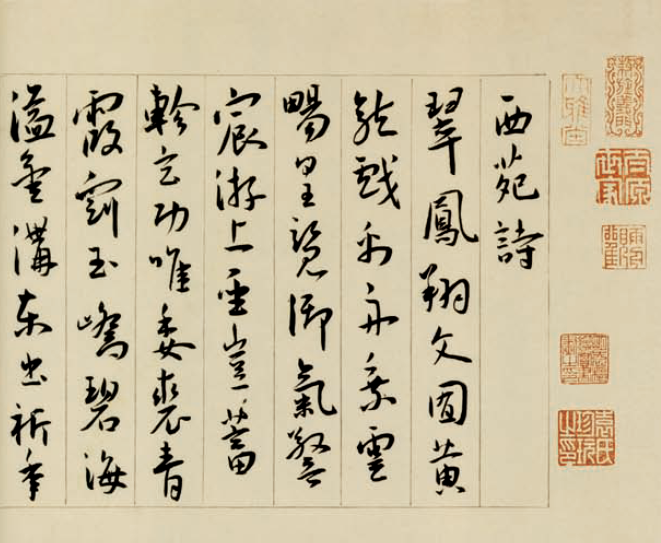

去世两个月前临《孝女曹娥碑》等,楷法醇熟至极,高迥清远,不着尘俗,欲界高邈,如入化境。行书《西苑诗三首》

行书《西苑诗》局部

行草《杜甫夔州歌廿五首》、草书《荷花荡六绝句》《与碧峰禅师虞山泛舟之作》等,雄毅宏阔、超逸圆融者有之;天藻骈发,冶态妙曼者亦有之。

草书《与碧峰禅师虞山泛舟二首》局部

哥哥王守评价王宠晚年的楷字:“履吉病中诸诗,风格信出初唐,字体遒逸,翩翩欲飞动”。说出王宠书不仅恬静、简洁,空灵,而且遒逸、跳宕,动感十足。字法笔断意连,结体、章法具有强烈地节奏感。其态度温和,纵弛有度,决无狂放恣肆——仍保留着书法初始及壮年时期风格的主基调,一生的基本格调未见大变。其小楷高古静穆、雅宜简淡、朴拙含蓄、率心赋性,三个时期风格相互渐进、穿插、彼此互通,是一个漫长、融入渗透、演化递进的过程。

《荷花荡六绝句》与《韩退之送李愿归盘谷序》等为同一类型的大草手卷,是王宠最洒脱放开、荡气回肠的罕有作品,现藏于美国佛利尔美术馆。清代书法家铁保(字铁卿)于嘉庆戊午(1798年)在该卷末跋云:“有明书家如王孟津、张二水之俦非不恣纵,然动失规矩,非书家正宗。雅宜山人此卷于恣肆中神明乎法,用笔有印泥、画沙之趣,使香光见之定拜后尘,况其他耶?戊午正月四日拜岁之便于市肆得之,欣庆之至。铁卿识。”清代大书法家如此评价王宠允为的评。

王宠书法风格最后一个时期的时间虽短促,而书风却还崭然呈现出另一个亮眼的现象:童趣可掬,一任天真,病靥效颦,不胜罗绮。

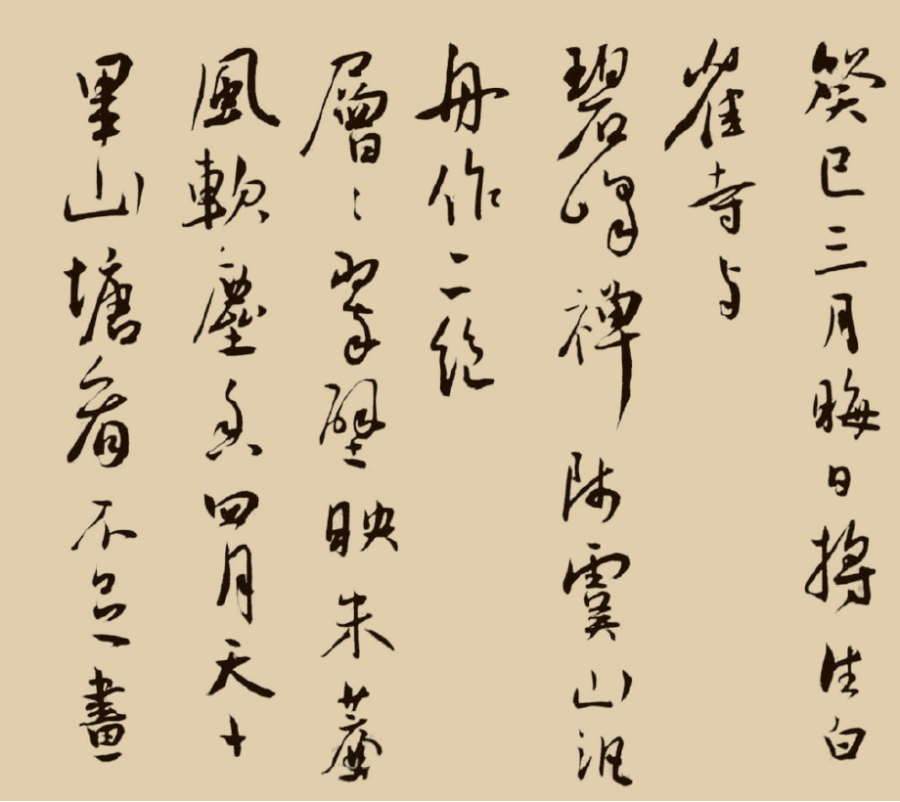

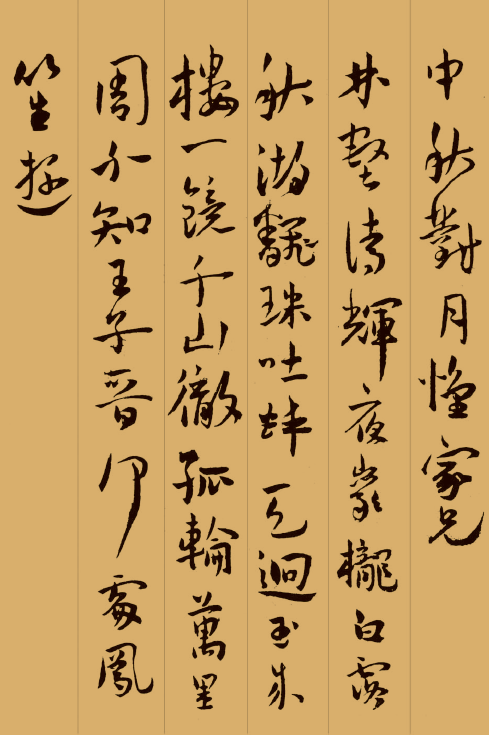

草书《中秋对月怀家兄》

作于壬辰年(1532年)的草书《近作诗卷》之《寺游》《秋晓》《中秋对月怀家兄》《流萤篇》等宛如唐人评王羲之书“(妖冶)如三日新妇”、“簪花少女不胜罗绮,风姿烂然。”如天女散花,璀璨耀目,是其晚年草书递嬗之变的最大亮色。然而不少学者对王宠晚年此种书风特色看法大相径庭褒贬不一,不认同不看好者居多。

王宠同时代人王世贞说他此时书“未免失有意”,觉得太刻意了。又云:“(履吉)似扬州大宴,虽鲑珍水陆,而时有宿味。”“宿味”即腐败气息。谢肇淛《五杂俎》:“王(履吉)媚而无骨。”对于此评笔者相当认可。此一时期王宠书法尤其是行草“妖媚无骨、香衫沓拖”,精气垮懈、孱弱癃癯之态占据主导,有不可救药之势。相字度人,明显可看出妖冶、作态的内质里已潜在孳生着严重的病态,并发散、深入于主观精神和神髓腠理二者之内,渗入膏肓似难救药。且看:笔画短促、飘忽,没有长线,有精尽气短之嫌;线条柔弱、瘫软,毫无缚鸡之力;结字松散、油滑、隔离,元神与精气尽失,昭示着大限将至之兆。原本“逡巡如处女,俯诎若蒙士”“似神仙中人”“莫不见其温醇”“清纯不可再得”“人拟之黄叔度”之玉面郎雅宜山人王履吉一生殚精竭虑迢迢跋涉竟然终至于此境,令人唏嘘!

令人感到意外和欣喜的是,我国著名书画鉴定专家刘九庵先生明确指出王宠此一时期草书《癸巳(1533年)三月晦日将往白雀寺与碧峰禅师虞山泛舟作二绝》卷为伪书。他阐释说:“用笔浊拙,颇异雅宜夭矫变化之姿,却大类吴敏道书作之笔法......肉多没骨,无其奕奕动人之姿、威风千仞之势;欲学其疏宕而失其法度,欲得其朴拙而流于驽钝,实有东施效颦之嫌;且在结体的长短疏密、运笔的肥瘦方圆方面,亦较少变化。此卷为伪书明矣。”他最后说:“将此与吴敏道本款书作比较,其虽有字体大小、笔画粗细之不同,但其运笔的点画使转、结体的规律特征则带有明显的共同点。且其中如‘中’、‘五’等多字显然出于一人之手,则此卷为吴敏道伪作可无疑义矣。”(见《刘九庵书画鉴定文集——王宠书法作品辩伪》237页——259页)吴敏道何许人也?吴敏道,字曰南,江苏宝应人,主要活跃于明隆庆、万历年间(1567——1575年),“以名士自居,自视甚高。”而王宠卒于嘉靖十二年(1533年),可知吴氏未曾受教于王宠,宝应却与吴县较近,欣赏仿造同乡名家的墨迹是极有可能的。

刘九庵先生是当今书画界著名鉴定专家、权威、泰斗级人物,火眼金睛,真赝立判,并且还能进一步考察指证出作伪者的姓名、身份、作品真伪有何不同,具有丰富的识别、考证、鉴定经验。刘大师如此明晰地指出王宠此一时期类似作品的被造假问题,解决了笔者上述中的不解和疑虑,同时解决了王宠书法第三个时期行草之间风格不一、令人目眩和困惑的问题,回归和保持了此一时期王宠书风“老而愈妙”、涵泓圆融以及格调的统一性。

对于刘九庵先生的论见,读者也许不一定都认可,但从学术层面对刘九庵先生的鉴定可备一说,无论从他对作品的精拟细察还是理论上的评述辨析都真的难以被驳倒。

迄今遗存世上的王宠书法作品在世界范围很分散、零碎,半数以上是无纪年作品。目前研究王宠的专家、学者对王宠无纪年书画作品的年代考订分歧龃龉很大,甚至一个人考订也前后矛盾、难以定论。一是因为王宠天赋异禀,眼界不凡起点甚高,创作出的诗书画等作品乍一挥翰就高妙出众,一鸣惊人,令人叹服敬畏、惊为天人。不到二十岁时所书行草与临近去世时的个别行草近似,差别不甚大,像总被一个主基调操控笼罩,未敢轻狂、鲁莽,总在一定法度之内驰骋,楷行草书皆然。二是原于王宠生命短暂,从不到二十岁成名——不到四十岁离世(实际享寿三十八岁半)如驹之过隙倏忽一瞬间,笔法、结体时不时带有互动穿插融合、手不忘熟、惯性流走的自便成分。这些难以捉摸的因素便是困扰专家学者对王宠无纪年书法难以遽判其确切年代的直接原因。

三、王宠颠覆了《书谱》“人书俱老”观

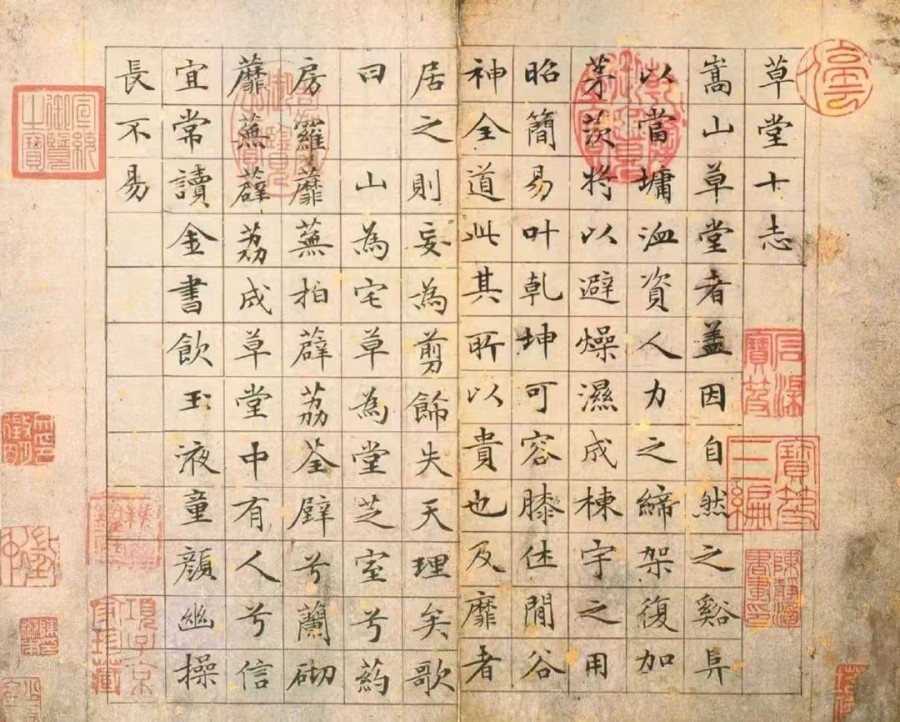

王宠书法颠覆了我对孙过庭《书谱》关于“人书俱老”的一向认知。可以称得上王宠老师的文征明小楷、行草线条、字法不脱赵孟頫窠臼,写的还不如赵孟頫,线条比赵孟頫还稚嫩孱弱、一字万同。文徵明九十岁给别人母亲用端楷写墓志铭时溘然仙逝,姿势还是保持坐姿。对比早年和晚年书法变化不大,线条、结字技法单一,怯弱稚嫩,绵薄无力,他最具代表性的小楷书《草堂十志》一看便知。

文徵明小楷《草堂十志》

文徵明楷书总是迷恋徘徊在宋元之间,特别是恪守死练赵孟頫,最远只是上溯到中唐小楷名家钟绍京,原因是元赵孟頫步趋模拟唐钟绍京楷书,文徵明秉持二人衣钵,可以说三人一脉相承,都是时人眼中“馆阁体”“台阁体”之流。文徵明直至晚年一直如此,完全称不上“人书俱老”。

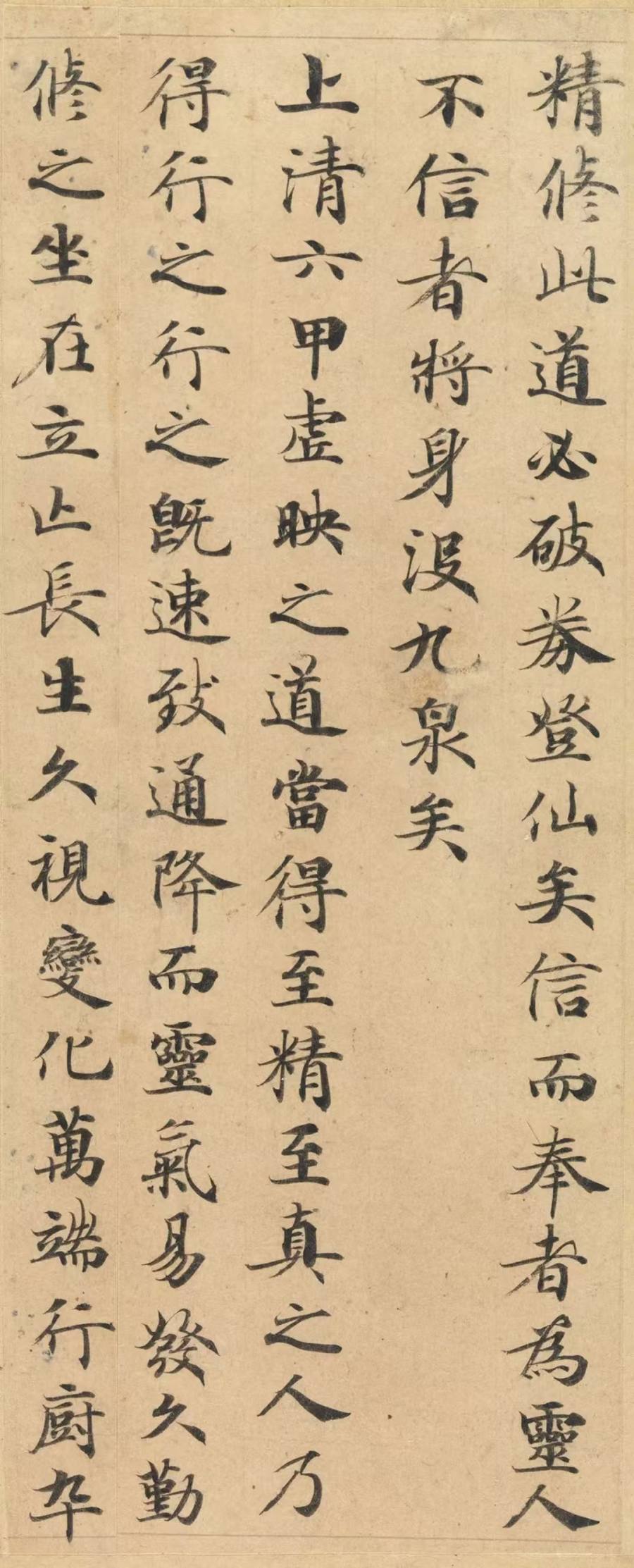

钟绍京《灵飞经》(局部)

王宠十几岁的书法作品,笔画线条遒逸健美,结体结构骨清神骏,气息宕逸空灵,气韵老道老成,风韵高古迥于时人,二十多岁已炉火纯青,三十多岁潇洒挥翰无不如意,三十八、九岁至去世更是风骨烂然,出神入化不可端倪。原因还是眼界、心胸、格调所致,取法高古,师法魏钟繇、晋“二王”父子,唐虞世南、孙过庭等,心胸、气格总不“降晋唐以下”。王宠写出的字就像很大年龄、阅历丰富的老书家写的。他的书法艺术实践颠覆了人们对孙过庭“人书俱老”观点的普遍认知。所谓“老”,并非是自然年龄和生理因素上的老,而是指书法线条的老辣、浑雄和沧桑感,与创作者的实际生理年龄无关,主要取决于创作者天分和作品艺术性本身,王宠就是典型的例证。端详王宠书法,极易体察和感觉到王宠天赋异禀,心胸、眼界“不降晋唐”,胸罗万象,博大精深,表现在艺术实践上其诗、文、绘画皆然。王宠诸方面超凡卓逸的成就为明代中期矗起了一座艺术丰碑。

四、对王宠艺术研究空间、定位和提升的臆想

尤其我们当下的时代对王宠的认知度、认可度、给予王宠应有的尊崇地位包括宣传、学习、推介各个方面和王宠实际的成就、地位不匹配、不相称,远没有达到与前时代相埒等同的程度。

历来写王宠小楷的多,学临王宠行草书的相对少一些,实际上王宠楷行草书法实践有承前启后、“导夫先路”之功,明清之后更可以说登峰造极、允为经典、罕有其匹者。为此,临摹、借鉴、传承王宠行草书潜力很大、路子更宽,应该说有很大的发展、创新、提升空间。

明末清初即日本的江户时期,日本人包括高僧经常渡海到苏州求王宠诗、文、书、画、篆刻甚至高价收购者络绎不绝,王宠的不少作品流传到日本。江、浙东南沿海一带的文人、僧侣像心越等人为了躲避战乱,把王宠艺术带到日本,潜心研习王宠的书法和篆刻,被推为日本篆刻之祖。

王宠完全是凭藉他的天分、造诣和创作实力让人敬服,他已远远跳出了因生命的短暂、不断的病痛、经济的困顿给人带来的阴影、对他的消极看法和影响,相应地,给我们和后人承传、叹羡、褒扬、研究王宠及他的艺术赋予了充裕、宽广、无限的探索研究空间。现在已经看到和感受到国人研究王宠及诸艺术热潮来袭的气息。艺术无时限,艺术无国界。王宠的诗书画等艺术品几乎半数在海外,相信国内和海外学者、爱好传统文化的饱学之士融洽互通、密切合作,共同分享和深入研究这份历史经典和世界文化遗产。

各级政府要加大扶持力度,切实给予研究者尤其是独立的私家研究者精神、经济两个方面实际的投入与支持,不能只流于表面口号和形式。文化、高校等相关部门要关心、了解独立研究者的物质需求、动态、计划和进展情况,深入调查摸底、建立档案、重点倾斜、扶持、奖励。及时了解他们的困难,帮助解决他们个人难于解决又严重阻碍研究和创作进程的实际问题,建立科学有效的激励、奖惩机制并制度化、常态化;积极营造敬师爱贤、“见贤思齐”的舆论氛围,大力培养、奖励、宣传、褒扬甘坐冷板凳弘扬传统经典、挖掘国学精粹作出突出贡献的作者和创研者,真正形成以能者为师、尊重、关心、奖励、崇尚甘于做学问且有突出建树和贡献者的良好风尚。只有如此,才能激发研究者的积极性,提高他们的研究效率,促使他们早出研究成果。只有各部门密切合作、切实高效,建立优良的协调合作机制、营造崇尚个人奋斗的比学帮超氛围,才会极大地激励他们更加投入、更有效率地探索钻研、不断涌现更多有新意、有创见的理论成果。

编辑:金俊梅