概述中国祠堂文化

中国祠堂文化是中国传统文化中极具特色的一部分,是宗族制度、祖先崇拜、伦理道德和社会治理的集中体现。它跨越数千年历史,至今仍在一些地区(尤其是南方)保留着重要影响力。

一,核心内涵与功能

1. 祭祀祖先(核心功能):a慎终追远:祠堂是后代子孙举行隆重仪式祭祀列祖列宗的场所,表达对先人的追思、感恩和敬畏,体现“孝道”的根本精神。b凝聚血缘:通过共同祭祀同一祖先,强化家族成员间的血缘认同感和归属感,是维系宗族团结的纽带。c祈求庇佑:人们相信祖先的灵魂能够庇护后代子孙的平安、健康和兴旺。

2. 宗族治理与议事中心:a权力象征:祠堂是宗族的“公堂”,是族长和族中长老行使权力的地方,象征着宗族的权威。b议事决策:在此商议族内重大事务,如修订族谱、族规、解决族内纠纷、分配族产、组织公共建设(修桥、铺路、水利)等。c执行族规:对于违反族规家法的成员,常在祠堂内进行训诫、惩罚(如罚跪、杖责等,严重者甚至可能被开除族籍)。

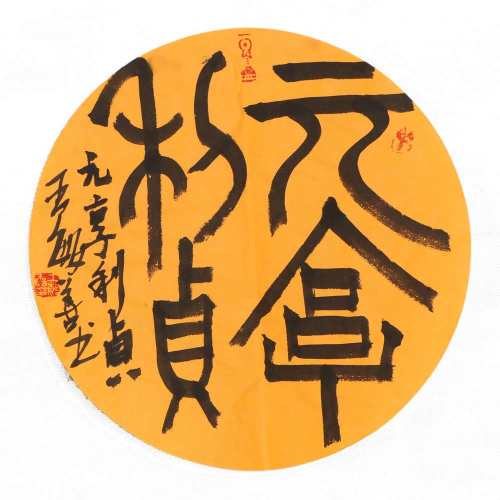

3. 传承文化与教育教化:a道德教化:祠堂的建筑装饰(如匾额、楹联、雕刻、壁画)和祭祀仪式本身,都蕴含着丰富的儒家伦理道德观念(忠、孝、节、义、礼、廉、耻),是教育后代子孙的重要场所。b家规族训: 祠堂内常悬挂或镌刻家规族训,明确行为规范和价值导向。c历史记忆:祠堂是存放族谱、记录家族历史和重要人物事迹的地方,是家族记忆的载体。

4. 社交与公共活动场所:a庆典活动:除祭祀外,也用于举办婚丧嫁娶、节庆、寿宴等家族重要活动。b社交联谊: 为族人提供了一个聚集、交流、联络感情的场所。

5.祠田族产 :祠田是全族的公产,主要用于赈灾恤族,它是古代社会福利保障的一种初级形式,重在从物质经济上团结族人。

二,祠堂的分类

1.家祠:旧时,一个家族为祭祀祖先而修建的祠堂,供俸以曾祖以下的祖宗牌位,一般是不出五服即五服以内的祖先。

2.宗祠:宗祠是供先祖的神主牌位,举行祭祖,从事家族活动,执行族规家法,议事宴饮,全族的后裔为祭祀一世祖以下去世子孙所建的祠堂。

3.支祠:是一族内各方祭祀各房的直系先祖所建的祠堂。

4.女祠:祠堂内一般是既供俸男祖先,又供俸女祖先神主,明清时期有些宗族兴建了女祠,专奉女主,是专门供俸给氏家族勤俭持家,贞洁守节的女姓。

5.专祠:是为特定的人和神设立的祠宇,用于专门供俸孝子牌位,教育后代修身的祠堂。

6.行祠:专祭祀某名人的,遂标行祠。

7.特祠:凡大祠堂,都少不了两座附属建筑,特祭祀供俸那些香火不续的先人的。

8.长房享堂:长房享堂是在宗祠旁边独立供俸历代长房长孙的享堂。

三,祠堂的建筑特点

1.选址与朝向: 通常位于村落的核心位置或风水最佳处,坐北朝南,体现尊贵和正统。

2.空间布局: 一般沿中轴线布局,依次为大门(门厅)、天井(院落)、享堂(祭祀大厅)、寝堂(安放祖先神位处)。规模宏大,结构严谨,等级分明。

3.装饰艺术: 极其讲究,融合了木雕、石雕、砖雕、彩绘、匾额、楹联等多种艺术形式。内容多体现忠孝节义、吉祥祈福、历史典故等主题,艺术价值和文化内涵极高。

4.等级象征: 建筑规模、形制、装饰等级都严格遵循封建礼制,体现宗族的地位和声望。

四,祠堂文化的历史演变与意义

1.起源与发展: 源于远古的祖先崇拜和宗法制度,在周代形成雏形(宗庙)。汉代以后,随着世家大族的兴起,家庙开始出现。宋代朱熹等理学家大力提倡建立祠堂、编纂族谱,祠堂文化得到制度化和普及化(尤其是《朱子家礼》的影响)。明清两代达到鼎盛,成为民间最普遍、最重要的宗族建筑。

2.社会功能:基层治理,在传统“皇权不下县”的社会结构中,宗族通过祠堂实现了有效的基层自治,维护了地方秩序。

3.社会稳定器: 通过血缘纽带和道德教化,凝聚人心,调解矛盾,提供互助,是社会稳定的重要基石。

4.文化传承: 是儒家伦理道德、传统礼仪、建筑艺术、民间信仰等中华优秀传统文化的重要载体和传承空间。

五,祠堂文化的现代变迁与挑战

1.冲击与衰落: 近代以来,尤其是20世纪的社会变革(土地改革、破除迷信、等),祠堂文化受到巨大冲击。大量祠堂被毁或被挪作他用(如学校、仓库、厂房等),祭祀活动被禁止,宗族观念淡化。

2.复兴与转型: 改革开放后,随着经济发展和文化自信的增强,部分地区(尤其是福建、广东、江西、浙江等南方省份)出现了祠堂文化的复兴,许多祠堂被族人集资修复或重建。

3. 恢复祭祀: 祭祀活动在形式上有所恢复,但内涵更侧重文化传承和家族联谊,宗教迷信色彩减弱。

4.功能转变: 从单一的祭祀和宗族管理场所,转变为兼具文化活动中心、老人活动中心、村史馆、民俗博物馆、旅游景点等多功能的文化空间;也成为海内外华人寻根问祖、联络乡谊、增强文化认同感的重要纽带。

5.面临的挑战:现代性的冲击,城市化、人口流动、核心家庭化导致传统宗族结构瓦解,年轻一代对祠堂文化的认同感和参与度降低。如何赋予祠堂新的、符合时代需求的功能,避免成为单纯的“文化标本”或“面子工程”。

6.保护与活化: 大量祠堂仍需保护修缮,同时需要探索可持续的活化利用模式(如结合非遗展示、社区教育、乡村旅游等)。传统宗法观念(如男尊女卑、强调父系血缘)与现代平等、法治观念存在冲突,需要扬弃和创新转化。

总之,中国祠堂文化是中华文明“家国同构”理念的物质体现,是血缘伦理、祖先崇拜、儒家教化和社会治理的复合体。它曾经是维系传统乡土社会的核心支柱。在现代社会,它虽历经冲击,但依然以其深厚的历史底蕴和文化价值,在文化复兴、身份认同和社区建设中焕发着新的生命力。其未来的发展,需要在保护物质遗产的同时,深入挖掘其精神内核中的积极因素(如孝亲敬老、和睦邻里、重视教育、家国情怀等),并实现创造性转化和创新性发展,使其成为连接历史与未来、凝聚民族精神的重要文化资源。(图文/王敏善)