匾额——中国书法的独特之美

匾额是中国书法艺术中一颗璀璨而独特的明珠。它将书法的线条之美、章法之妙、意境之深与建筑空间、社会功能、文化象征完美融合,形成了一种极具震撼力和文化内涵的艺术形式。以下是对“匾额——中国书法的独特之美”的简述,不足之处,望各位方家补正:

一,空间艺术的升华

1.传统尺幅的转变:从案头到门楣,尺幅的转变,书法通常局限于纸绢等平面,尺寸有限。匾额则将书法作品放大数倍甚至数十倍,悬挂于高大的门楣、殿堂之上。这种巨大的尺幅本身就带来强烈的视觉冲击力。

2.观看方式的改变:欣赏匾额不再是俯视案头,而是需要仰视。这种视角的变化要求书法作品具有更强的整体气势和远观效果。书法家在创作时,必须考虑字形在放大后的结构稳定性、线条的力度感以及远距离的可辨识度。

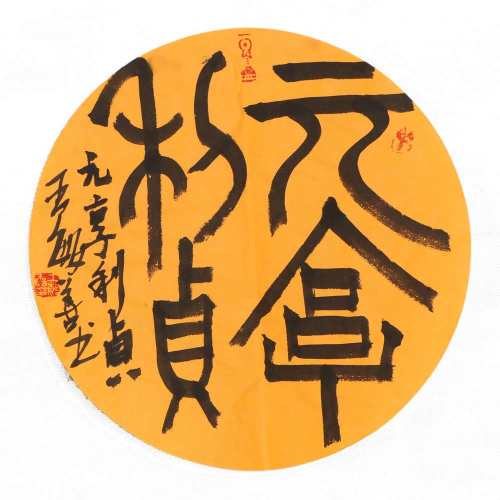

3.与建筑融为一体:匾额不是孤立的艺术品,它是建筑空间不可分割的一部分。其形制(横匾、竖额、斗方、扇形等)、材质(木、石、金属)、色彩(底色、字色、边框)都需要与建筑的风格、体量、色彩相协调。书法与建筑在此刻相互成就,共同营造出庄重、典雅或灵动的空间氛围。

二,书法语言的展现:雄浑、端庄、醒目

1.书体选择: 匾额多用楷书、行楷、隶书、魏碑等庄重、清晰、易于辨识的书体。篆书、草书相对少见(皇家、特定文化场所或追求特殊意境时例外),因其可读性稍弱。

2.线条与结体的强化:为了适应远观和仰视,匾额书法通常,线条厚重饱满,强调中锋用笔,笔画浑厚有力,充满筋骨。

3.结构严谨开阔:字形端正大气,结构匀称或追求稳健的欹侧变化,内部空间疏密得当,确保放大后不松散或拥挤。

4.章法布局考究:字数虽少(通常2-5字),但字与字之间的呼应、大小对比、行气贯通至关重要。讲究疏可走马、密不透风,在有限的空间内营造出磅礴的气势或深邃的意境。

5.“榜书”艺术的典范:匾额是“榜书”(大字)最重要的应用场景之一。写大字绝非小字的简单放大,它对笔法、腕力、气魄乃至体力都有极高要求。匾额书法集中体现了书法家驾驭巨幅、表达雄浑气魄的能力。

三,文字内容与意境的浓缩精华

1.点睛之笔:匾额上的文字往往是建筑或场所的“点睛之笔”,高度凝练地概括其性质(如“太和殿”、“藏经阁”)、功能(如“议事厅”、“致远斋”)、精神追求(如“正大光明”、“澹泊敬诚”)或风景意境(如“烟波致爽”、“汇波晚照”)。

2.文化象征与精神寄托:匾额文字承载着深厚的文化内涵、价值观念和精神寄托。一块名匾,如“万世师表”(孔子庙)、“还我河山”(岳飞庙),其文字本身的力量就足以震撼人心,而书法则将其具象化、艺术化,强化了这种精神感召力。

3.书法与文意的契合:优秀的匾额书法家会深刻理解文字内容,选择与之气质相符的书风和笔意。题写庄严的庙堂,多用雄浑楷隶;题写清雅的园林,可用飘逸行书。书法风格与文字意境相得益彰。

四,社会功能与文化身份的彰显

1.权威与地位的象征:在古代,宫殿、官署、寺庙等重要场所的匾额,其题写者往往是帝王、高官或文化名流。御笔亲题更是至高荣誉。匾额本身及其书法,成为权力、地位和官方认可的重要标志。

2.商号信誉的招牌: “金字招牌”是商业信誉的代名词。老字号店铺的匾额(如“同仁堂”“全聚德”),其书法不仅具有审美价值,更是商家实力、文化底蕴和品牌形象的直接体现。

3.文化认同与传承的载体:书院、祠堂、故居的匾额,记录着家族的历史、学派的传承、名人的事迹。其书法也成为后人追思先贤、认同文化根源的重要纽带。

五,工艺与书法的完美结合

1.从墨迹到实体:书法家的墨宝需要经过精良的刻工(木雕、石刻)或制作工艺(铸造、堆漆、贴金等)才能最终成为悬挂的匾额。优秀的工匠能最大程度地保留原作的笔意和精神,甚至赋予其材质本身的质感美(如木纹、石理、金箔的光泽)。

2.装饰的点缀:匾额常配以精美的边框纹饰(云纹、龙纹、回纹等)、雕刻(如二龙戏珠、双凤朝阳)或彩绘。这些装饰元素烘托了主体书法,增强了艺术表现力,但又不喧宾夺主。

3.材质工艺,相得益彰:匾额的载体本身也是艺术。木质(楠木、紫檀、花梨等)的温润厚重,石材的坚固永恒,金属(铜、金)的华贵璀璨。辅以精湛的雕刻(阴刻、阳刻、透雕)、漆艺(朱漆底金字、黑漆底绿字等)、贴金、镶嵌等工艺,使文字之美在材质的衬托和工艺的雕琢下,焕发出更立体、更富质感的魅力。

4. 历史见证,文脉传承:古建筑上的老匾额,是历史的“活化石”。它们记录着建筑的名称、兴建缘由、重要事件、主人更迭、以及历代名人的题咏。每一块古匾都承载着一段故事,是地方史、家族史、文化史研究的珍贵实物资料,串联起绵延不绝的文化记忆。

因此,匾额书法超越了单纯的纸上艺术,它是书法在三维空间中的立体化、功能化和社会化的极致表达,是中国书法艺术宝库中独具魅力、无可替代的重要组成部分。每一块历经沧桑的名匾,都不仅是一件书法杰作,更是一段凝固的历史,一种精神的象征,一处空间文化的灵魂所在。(文/王敏善)