“隶中之草、汉隶极则”——东汉《石门颂》碑的艺术特点

《石门颂》是中国书法史上极为重要的东汉摩崖石刻,被誉为“隶中之草”和“汉隶极则”,在中国书法艺术宝库中占有崇高的地位。以下是对《石门颂》的基本介绍:

1.基本信息

全称:《故司隶校尉楗为杨君颂》,通常简称《石门颂》或《杨孟文颂》。年代:东汉桓帝建和二年(公元148年)。地点:原刻于陕西省汉中市褒斜道南端、褒谷口的石门隧道西壁。因修建石门水库,1971年将包括《石门颂》在内的“石门十三品”摩崖整体凿迁至汉中市博物馆保存、陈列。内容:主要记述了东汉顺帝时期司隶校尉杨涣(字孟文)力排众议,奏请并主持修复褒斜道及石门隧道的功绩。由汉中太守王升撰文并出资镌刻。

2.书法艺术价值(核心亮点)

“隶中之草”的典范:《石门颂》是成熟汉隶中最具浪漫主义精神和自由奔放气息的代表作之一。它打破了当时庙堂碑刻(如《乙瑛碑》、《礼器碑》、《史晨碑》)严谨、工整、规矩的束缚,展现出一种恣肆雄强、洒脱飘逸、自然天成的独特风貌。线条:线条圆劲流畅,舒展纵逸,如长枪大戟,又似行云流水。笔画中锋为主,提按变化丰富,极具弹性和张力。长笔画(尤其是撇、捺、竖钩)往往尽情伸展,气势开张。结构: 字形大小错落有致,疏密对比强烈。结构以开张、宽博、奇宕著称,重心安排巧妙,常有出人意料之笔。字形多呈横势,但又不失纵深感。章法: 因刻于凹凸不平的山崖石壁上,不受界格限制,字距、行距相对自由疏朗,整体上形成一种苍茫、浑朴、野逸的天然意趣。字与字之间、行与行之间气息贯通,如天马行空。风格:整体风格雄健豪放、率真自然、大气磅礴,充满了山林野趣和生命活力。清代杨守敬在《平碑记》中赞其“其行笔真如野鹤闲鸥,飘飘欲仙,六朝疏秀一派皆从此出”。康有为在《广艺舟双楫》中将其列为“神品”。

3.艺术特色

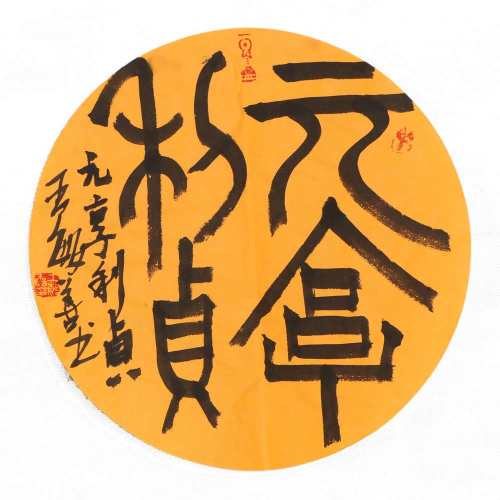

“命”字垂笔:文中“高祖受命”的“命”字,末笔一竖向下拉长近三字,如万岁枯藤,气势撼人,是《石门颂》标志性的神来之笔。“升”字飞白: “王升”的“升”字,撇画飘逸舒展,带有飞白效果,极具动感。自然风化: 历经近两千年的风雨剥蚀,石刻表面产生自然的风化效果,反而增添了其苍茫、古朴、浑厚的金石韵味,这是后世拓本和临习者特别珍视的地方。

4.历史与学术价值

不仅是一篇歌颂地方官吏政绩的颂文,也是研究东汉时期秦蜀交通(褒斜道、石门隧道)、古代水利工程、地方治理的重要史料。在文字学上,它保留了汉代隶书的真实面貌和一些异体字、古字,是研究汉字演变的重要材料。

5.艺术影响力

对后世书法,尤其是隶书和行草书的发展产生了深远影响。其自由奔放、抒发性灵的艺术精神,启发了后世许多书家(如清代碑学运动中的书家)。被历代书家奉为学习隶书的经典范本之一,与《郙阁颂》、《西狭颂》并称为“汉三颂”。

总结来说:《石门颂》是矗立在悬崖峭壁上的汉隶丰碑。它以其雄浑磅礴的气势、率真烂漫的情趣、自然天成的意韵和自由奔放的笔意,将汉隶艺术推向了抒情写意的巅峰。它不仅仅是一件书法杰作,更是汉代先民开拓精神、艺术创造力和人与自然和谐共生的永恒见证。学习《石门颂》,不仅能掌握汉隶的高超技法,更能体悟到书法艺术中最为珍贵的自由精神和磅礴生命力。(图文/王敏善)