林尤壮——2025 第七届伦敦艺术双年展推荐艺术家

在全球化与在地性交织的当代语境中,艺术始终是跨越边界、对话未来的重要媒介。2025 年第七届伦敦艺术双年展,以 “Reimagining Connections” 为主题,邀请来自世界各地的艺术家,以多元的创作语言重新诠释人与人、文化与文化、自然与人类之间的联结。本次推荐的艺术家,以其敏锐的洞察力与独特的艺术表达,成为这一主题的生动注脚。

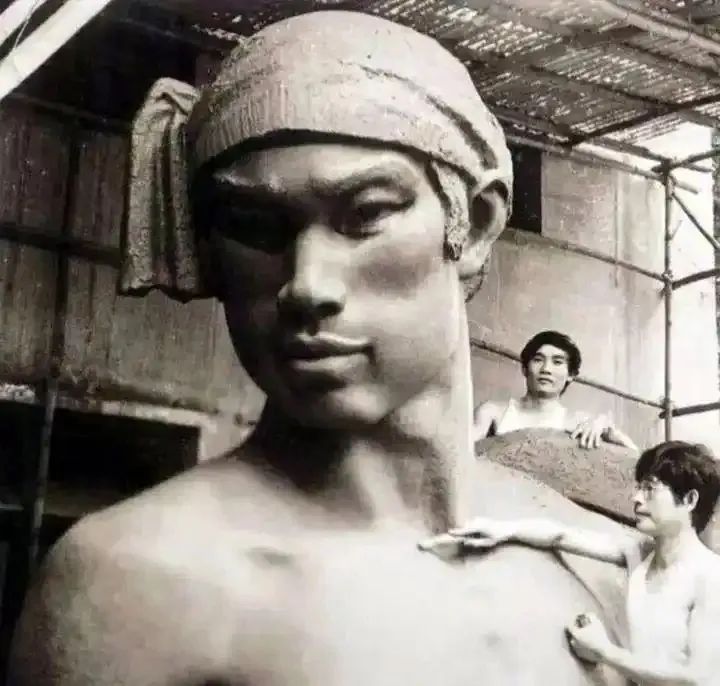

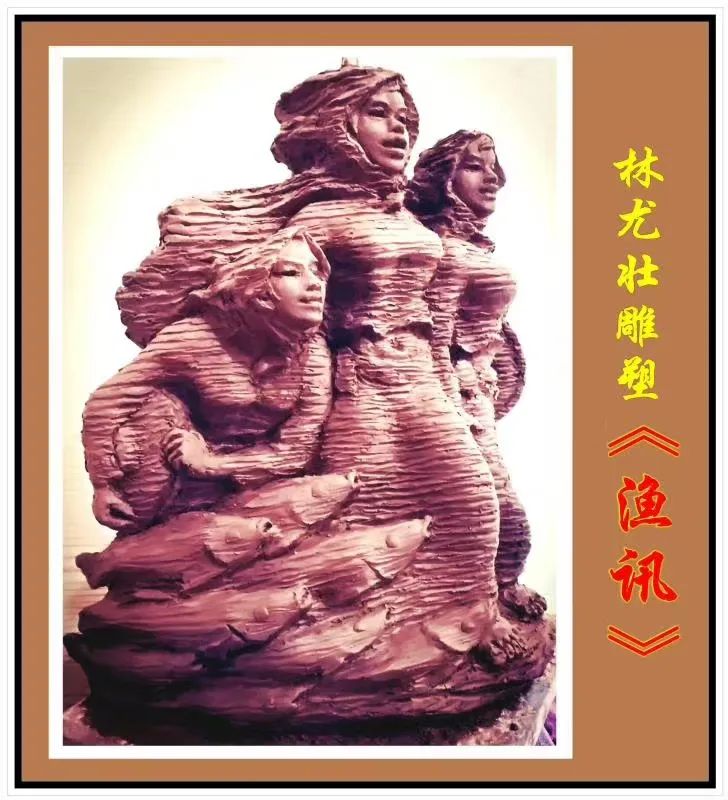

林尤壮,1953年12月岀生于海南省三亚市保港镇,1980年毕业于广东工艺美术雕刻专业,1981年进修广州美术学院雕塑系。 1983年至1986年在广州雕塑院师从林毓豪、尹积昌、唐大禧老师学习室外雕塑,作品多次选送北京及外省展出,获得省级二三等奖。 中国美术家协会会员,三亚市美协副主席,三亚画院副院长, 国家一级美术师,原海南美术家协会理事。 雕塑作品2024年7月(托起明天的希望)被故宫博物院永久收藏,2023年5月荣获(中国近当代最具收藏价值艺术家)荣耀称号证书,2023年3月荣获(新时代杰岀艺术家)荣誉证书,2023年8月授予(德艺双馨艺术家)荣誉称号证书,雕塑作品(黎家三月情)参加2023海南省黎族苗族传统节三月三书画展出获优秀奖并收藏,多幅作品被大型文献(世界书画名家收藏挡案)(中国美术传世经典)(艺术百年当代书画史)《新中国当代美术图史》、《新时代领航艺术名家》、《国家收藏·当代书画名家名录》、《中国美术精品集》《中国近当代书画名家典藏》收录并出版。

陶脉承古韵·铁魄塑黎元

——记著名雕塑家林尤壮先生/中国美术家协会主席、中央美院院长范迪安

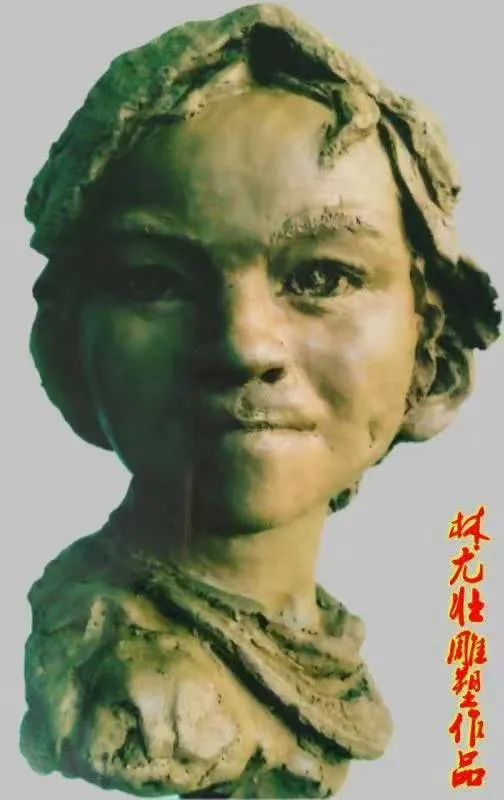

在当代艺术的喧嚣中,林尤壮先生的雕塑作品宛如一脉沉静而厚重的溪流。他扎根于海南黎族文化的沃土,用粗粝的陶土、斑驳的金属和朴拙的线条,在当代雕塑领域开掘出一条独特路径。林尤壮先生的艺术创作,早已超越了“民族风情”的浅层表达,而是将黎族文明视为一种活态的精神基因,在当代语境中使其重新呼吸、生长。

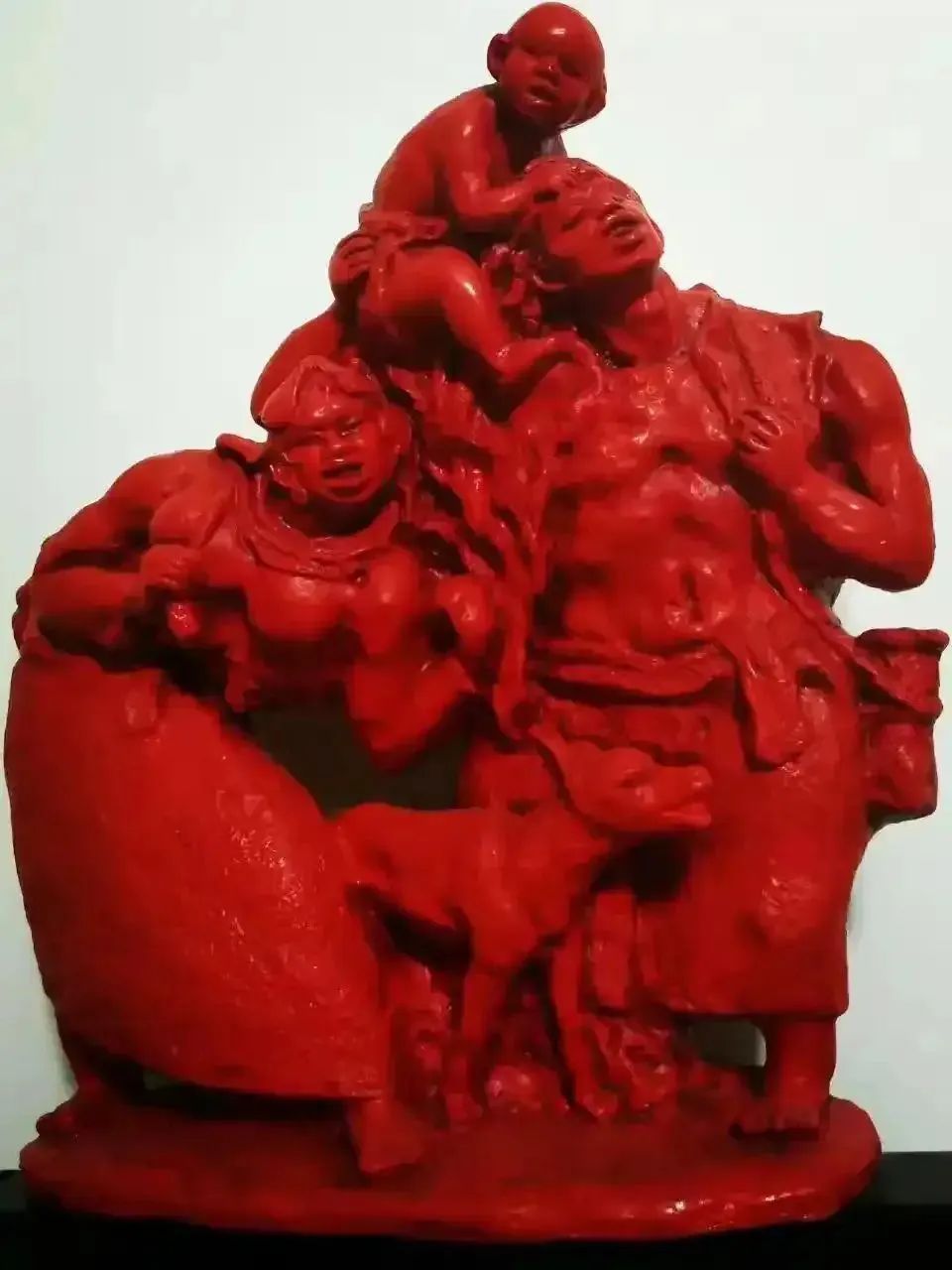

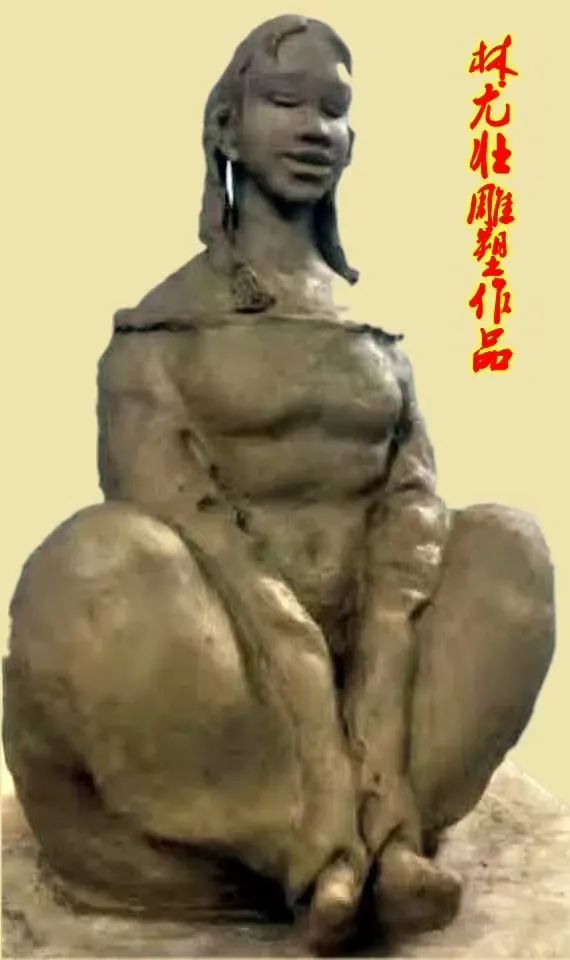

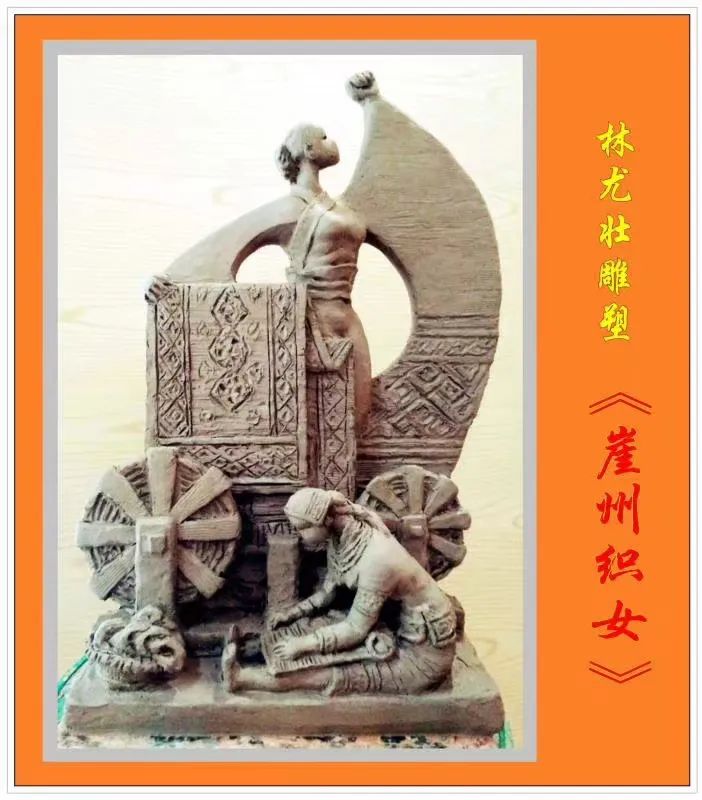

林尤壮先生对黎族文化的诠释,并非简单符号的罗列或民俗图像的挪用。他像一位深谙古老语言的文化解码者,在作品中注入黎族文化的神韵与哲思。那些布满粗犷图腾纹饰的陶土人形,肢体呈现出原始而庄重的姿态,仿佛从黎族创世神话深处走来,却又被赋予一种超越时间的永恒感。这种表达,使黎族文化符号从简单的“纹样装饰”跃升为精神象征的载体,在当代艺术中获得了强大的观念力量。

林尤壮先生的人体塑造,是黎族生命美学的图腾再造。那些被刻意拉长的脊柱、夸张隆起的肩胛、布满陶刺的肌肤,并非形式主义的变形游戏。作品中,七尊扭曲如古藤的躯体相互倚靠,以崩塌临界点的动态平衡,隐喻着黎族在历史风雨中的集体韧性。这些没有五官的面容,因去除个体特征而获得神性,粗糙的陶土肌理下搏动着原始的生命力。当观者凝视这些伤痕累累的躯体时,看到的不是苦难的展示,而是生命在磨难中淬炼出的尊严光辉。

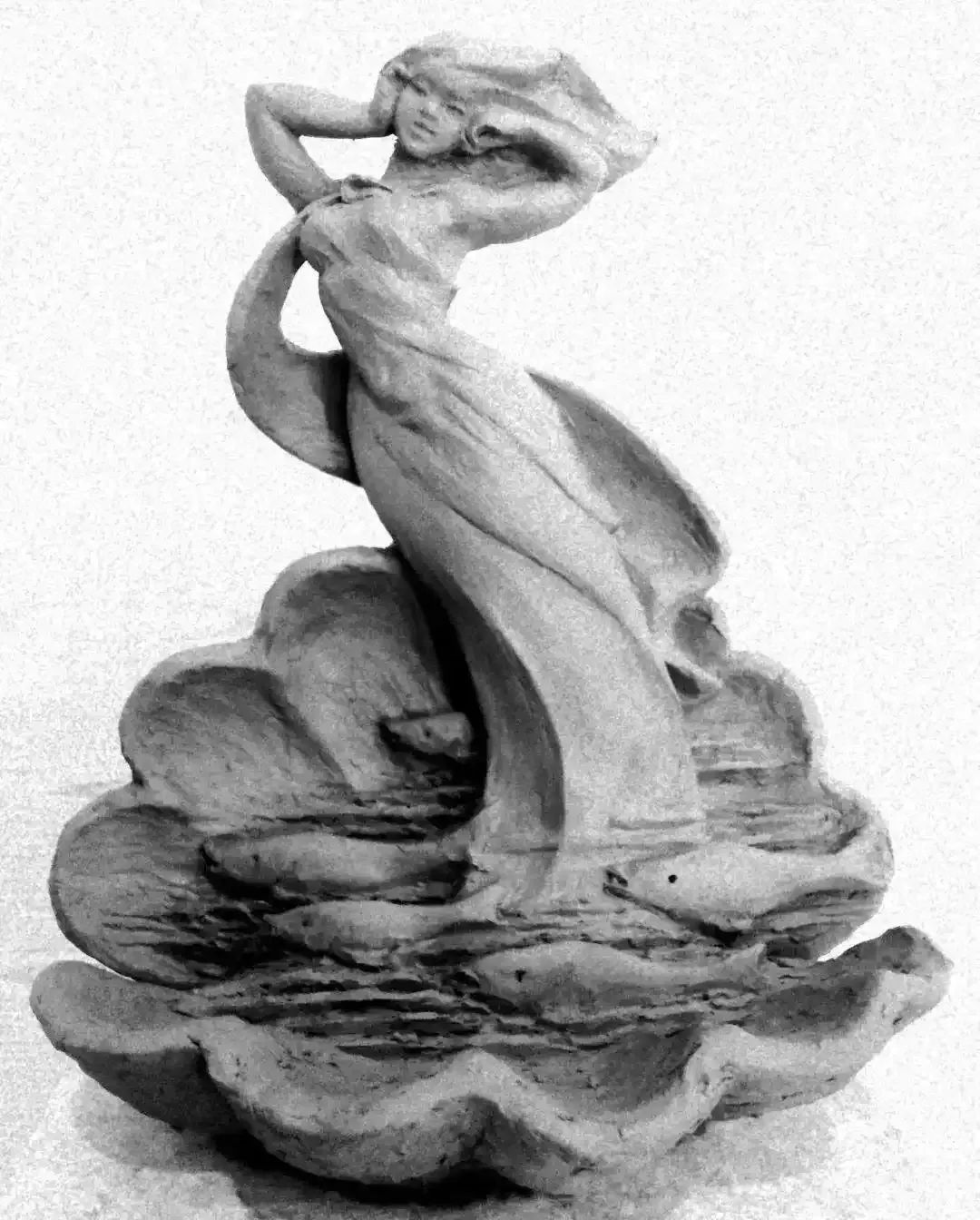

林尤壮先生的雕塑空间,本质上是黎族宇宙观的物质显影。他摒弃了西方雕塑传统的单体纪念性,转而构建具有叙事纵深的“场域”。步入其作品的场域空间,高低错落的陶土柱体如凝固的祭祀队列,金属丝线在陶胎上蜿蜒出黎锦的神秘纹路,观者需穿行其间,在移步换景中感知黎族“万物有灵”的空间哲学。这种沉浸式体验,使雕塑从视觉对象升华为精神容器,承载着一个民族对山川草木的虔敬。

林尤壮先生的雕塑,是黎族古老灵魂在当代的回声,是粗粝陶土上复活的文明密码。他以当代之手,拂去历史的尘埃,让深埋于海南岛屿的文化血脉在雕塑中重新搏动。在文化日益趋同的今天,林尤壮的创作宛如一座精神的灯塔,它提醒我们:只有深深扎根于自己独特的文化沃土,才能真正拥有在全球化浪潮中保持清醒的力量。

中国美术家协会主席范迪安

2025年7月19日

刀斧藏神韵 ,顽石吐生机

——记著名雕塑家林尤壮先生/中国书法家协会主席孙晓云

在当代雕塑艺术的星空中,林尤壮的名字犹如一颗不事张扬却持续发光的恒星。这位雕塑家以他独特的艺术语言,在坚硬的材料中注入了不可思议的生命力,在静态的形式里埋藏着动态的张力。然今观林尤壮先生之作,乃知"雕""塑"二字,非止于技,实通于道。其作也,如庖丁解牛,以无厚入有间;似轮扁斫轮,得心而应手。减其繁冗,存其精要;增其神韵,显其魂魄。诚可谓"大匠不斫","大音希声"者也。林尤壮先生的雕塑作品超越了传统意义上"造型艺术"的范畴,成为了一种思想的具象化表达,一种生命辩证法的视觉呈现。他的创作实践向我们揭示了一个深刻的艺术真理:真正的雕塑不是在塑造形体,而是在解放那些被材料囚禁的灵魂。

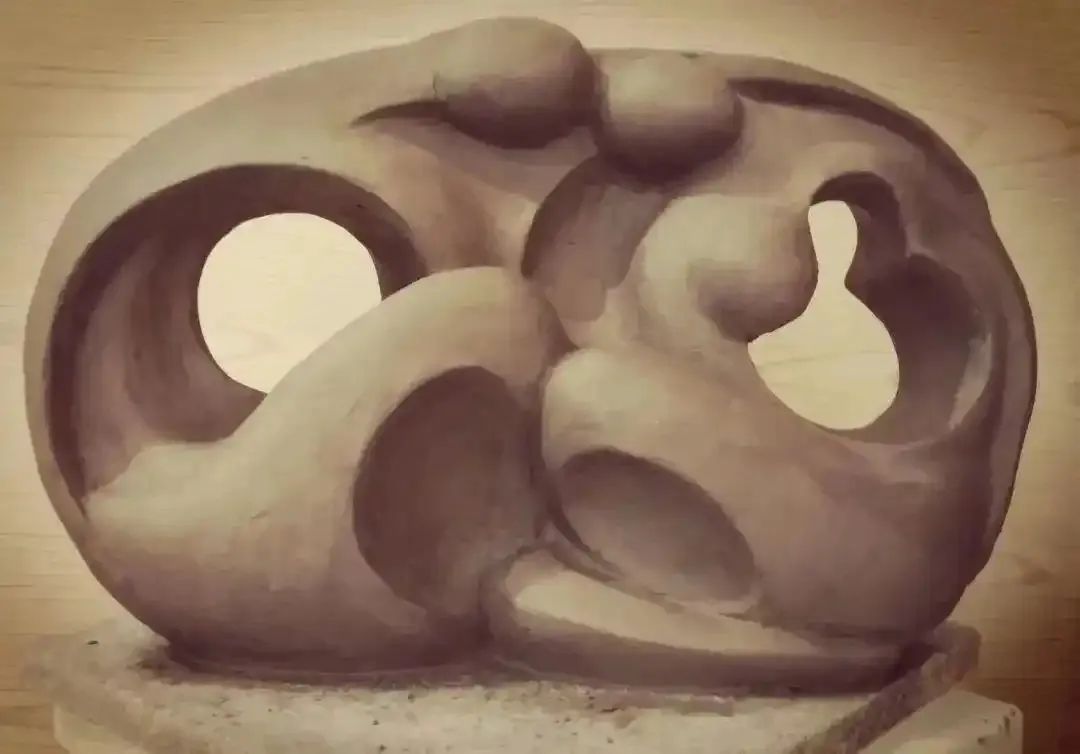

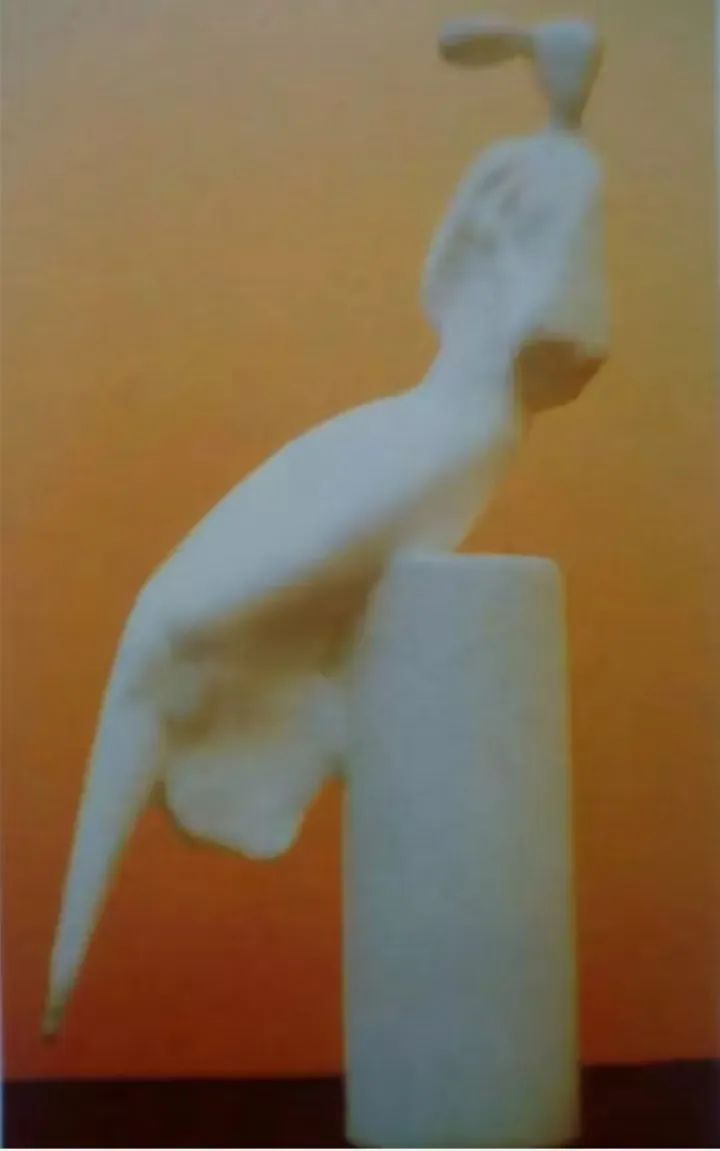

先生创作,必先"损之又损",顽石经其手,则虚室生白,吉祥止止。石中之空,非空也,乃气之流动,神之往来也。昔人云:"凿户牖以为室,当其无,有室之用。"林氏深谙此理,故能于厚重中见轻盈,于实体中得虚空。林尤壮先生对材料的理解达到了近乎通灵的程度。在其作品中我们看到坚硬的玄武岩竟呈现出羽毛般的轻盈感,观者几乎能感受到石块随自然节奏的微微起伏。这种对材料内在特性的尊重与发掘,使他的作品脱离了普通工艺品的层次,进入了物我对话的哲学境界。

林尤壮先生置于中国当代雕塑发展的语境中考察,我们会发现他实际上开辟了一条融合东西方美学传统的独特路径。林氏之艺,已达"不射之射"之境。其减也,非为减而减,乃求其必不可不减;其加也,非为加而加,实加其必不可不加。上世纪80年代,中国雕塑界主要分为两大阵营:一是坚守传统写实技法的学院派,二是全盘接受西方现代主义语言的先锋派。林尤壮早期也曾在这两极间徘徊,但很快找到了自己的声音。这种文化融合不是简单的拼贴折衷,而是深入骨髓的创造性转化,使他的作品既保有东方美学的精神内核,又具备国际当代艺术的表达力度。在全球化语境下,林尤壮提供了一种文化自信的范本——不固步自封,也不盲目追随,而是在深刻理解双传统的基础上实现超越。

当站在林尤壮先生的雕塑前,我们感受到的不仅是一件艺术品的美学价值,更是一种生命态度的传递——那是对自由的渴望,对限制的超越,对可能性的信念。在这个意义上,林尤壮先生不仅是一位雕塑家,更是一位用物质思考的哲学家,一位用形体写诗的诗人。他的作品最终告诉我们:真正的雕塑,是让石头歌唱,让金属流泪,让所有凝固的物质重新获得讲述自己故事的能力。这或许就是林尤壮艺术最深刻的启示:在最高境界上,艺术不是创造美,而是发现那些本就存在却被我们忽视的真理。

中国书法家协会主席孙晓云

2025年06月02日