吴静‖冰溪洋的故事

冰溪洋的故事

作者:吴静

我与冰溪洋相识于2013年。那年商城县吹响美丽乡村文明城镇建设的号角,我与他有缘相聚在美丽乡村建设办公室。办公室设五个督导组与一个综合组,我任其中一组组长,组内另有两名成员;而作为其中一个督导组成员的冰溪洋身兼督导任务与大城管职责,一人扛着两份担子,脚步始终奔忙在城乡大地与文稿案牍之间。

我在督导组长岗位上坚守三年,2016年后转任观庙镇柳大湾村扶贫工作队长。离别时回望,冰溪洋仍在三农工作岗位上原地深耕——工作间隙,他笔下流淌出的宣传稿如蒲公英般飞向省内外媒体,让商城的青砖黛瓦、田畴沃野走进更多人视野。那些被主流报刊网络刊发的文字,像一条条纽带,将乡村的生机与文明送往远方,“新闻达人”的称呼便随着这些墨迹悄然传开。

三十多年工龄在时光里沉淀出的,是冰溪洋刻在骨子里的实干。有人说他“傻”,不懂经营关系,只知埋头做事。可无论是乡镇基层的泥土气息,还是县直单位的公文墨香,无论是美丽乡村的规划蓝图,还是三农工作的田间地头,他始终带着一股执拗的认真:三夏大忙时,上情下达的简报总能准时出现在案头,字里行间都是精准与高效;联系村的棘手难题摆在面前,他办公室的灯常常亮到天明,非要啃下硬骨头才肯休息。他总说,接手了就要做好,既要对得起当下的努力,也要对得起日后的良心。

这份认真,在待人处事中同样滚烫。同事的文稿请他过目,他逐字逐句推敲,连标点符号都不肯轻放,不妥之处便提笔修改,墨迹里藏着毫无保留的真诚。朋友的文章和诗歌拿不定主意,他再忙也会记在心上,把别人的事当成自己的事来办。或许正是这份“说到做到”的执着,让他收获了真诚的认可。

这些品格的根系,深扎在家风的土壤里。杨氏祖训“勤以修身,德以齐家”如古钟长鸣,在家族血脉中代代回响。冰溪洋的父亲,那个从贫农家庭走出的长子,19岁便带着医术奔赴抗美援越的战场,在硝烟中救治生命,立功却从不夸耀。退伍回乡后,他把对家国的热忱化作对乡邻的温情,孝顺长辈、关爱弟妹,用一生践行着祖训的重量。父亲的身影,成了冰溪洋成长路上的镜子:与同事交以真诚,与邻里待以友善,遇人求助便率先伸手,把勤奋与善良活成了日常。

文字是他的另一种语言。工作之余,政策法规、三农知识、绿色产业的书籍报刊堆满书桌,他不单是读,更要琢磨着如何落到实处。那些从实践中生长出的文字,或成专业信息,或为综合报道,在各级媒体上开花结果。八小时外的时光,他交给新闻与文学,创办的微信公众号《我有一评》里,藏着他对世界的观察与思考,字里行间都是文人的温度。

热爱生活的人,总带着一双发现美的眼睛。冰溪洋就常像寻找宝藏般漫步乡间:清晨的露珠在麦穗上打滚,他说那是“老天爷给庄稼洗脸的水”,擦掉夜的尘埃,让麦芒更精神;七月的葡萄架下,深紫的“巨峰”、青绿的“马奶”、玛瑙红的“玫瑰香”悬在藤间,像一串串会呼吸的珠宝,指尖一碰就能尝到酸甜的汁水,风过处,光斑在地上跳着细碎的舞。他写下这些瞬间,让平凡的草木都有了诗意的灵魂。

在《野草记》里,狗尾巴草、蒲公英、牛筋草都成了主角。这些不被注意的小草,在他笔下透着生存的智慧——不必与牡丹争艳,自有属于自己的青春时光。而在《心中的黄河,永远的歌》里,他记得课本中黄河纤夫的身影:黝黑的脊梁在河滩上弯成弧线,汗水与河水共辉,绳索勒进肩头的印记,是先辈与命运抗争的勋章。他说,这多像农村的先辈,在土地上耕耘一生,风雨再大也不放弃对生活的热望。

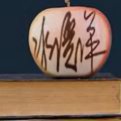

读到这里,你或许会问:冰溪洋姓冰吗?这其实是他的笔名,他的真名叫杨锡冰,一个来自河南信阳商城的汉子,是荣获人民网、央视网等多项荣誉的博主与创作者。那些奖杯与称号背后,是他用文字与行动写就的人生答卷。

愿这份对生活的热忱、对文字的执着,永远在他心中燃烧,让前路如星光般璀璨。

(作者系中国未来研究会员 商城县总工会四级调研员 老干部党支部书记)

2025年8月9日