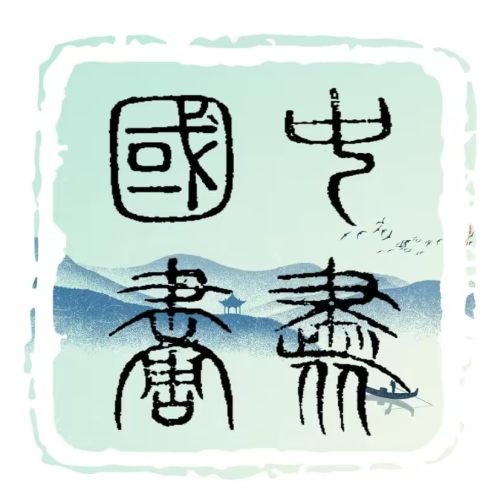

李月贵:淡墨含香 古意留真

少时染翰,砚边耽久。寒窗之下,灯火长明,案头帖卷,摩挲不倦。方整汉隶,率真魏碑,流丽二王,温润钟王,皆逐一临摹,反复品读。非图一日之成,实求十年之功。其于书道,不轻涉不专攻,凡遇古帖,必考其体势源流,推敲其起止顿挫,求其法度精微,观其神气流转。

临池不辍,精力贯注。其书风端整浑成,运笔有力,藏锋见骨,圆中寓方。横画不浮,直画不燥,撇如利刃,捺若垂羽,布势沉静,结体规整。虽从隶始,终不囿隶;行草参研,篆籀旁涉,四体皆修,五体兼通。故其作品,既得古意,又含新机,非复模仿之作,乃脱胎换骨之后,融会贯通之形。

所书不止于技。常言:书以载道,艺乃映人。其人内敛持重,不事张扬,治艺如治学,先敦品行,后修笔法。每书必净手焚香,心无杂念,笔随气转,墨逐心生。字内求静,行间求动,一气呵成,若山川起伏,自成章法。通幅观之,如松风入林,潇洒不群,细察其间,墨分五彩,笔笔皆情。

笔下有声,墨中有象。其书作常寓情于法,于沉郁处见真意,于飞动中识神韵。每作既成,复审之,必问:意得否?气连否?非得神完气足,志趣相融,终不以示人。尝言:艺无止境,须常怀敬畏;笔为心画,贵在守拙。此心一寸不移,此志终身不改。

尤重临古。曰:“不忘本源,不易其则。”先师笔意,犹在毫端;前贤气骨,恒存砚底。非故步自封,乃以古为舟,渡己向今。对当世诸多浮夸之风,常嗟之曰:“书非图快,艺忌躁功;心浮则笔轻,意浅则墨薄。”是以淡泊明志,勤修自省,十年如一日,砚冰几融,毫发皆动。

尝入深山野寺,临帖冥想,静听松涛,观泉自流。得笔意之真,顿觉胸次洞明。每岁寒暑之交,必抽身尘事,寻幽问艺,揣摩古法与天地之道。故其所作,皆有清气,脱尘世之俗,具自然之韵。

讲习不倦,弘道为务。凡后学请益,必倾心相授,不秘其法,不吝其道。时以“艺载德,道映心”为训,导之以志,训之以勤。既授技法,亦导人心。数十年来,门人日众,艺道日明。或在堂前摹帖,或于田畔拾字,皆见其谦和教导,润物无声。

作品既成,或陈堂室,或展会场,或留于案头,或馈赠良朋。观者无不叹其浑穆苍茫,感其心境悠远。或称其为古调自珍者,或誉之为当世遗墨。然其志不在斯誉,惟冀笔墨可托心志,艺道可传古今。

砚畔之岁,积成厚壤;笔端之梦,托以长风。艺事修成,非朝夕可得,乃日省日新之果,心火不灭之证。至今操笔如初,精神日益内敛,格调渐趋高远。其为艺,不浮不燥,不激不竞,气沉神定,自有真趣。

文脉绵长,薪传不绝。李月贵之为人,谦和温恭,专心艺道。其所书,非徒纸上形貌,实为精神写照;其所行,非仅艺途履历,乃为文人修养之征。今观其艺,宜从其人;识其心,当读其墨。

艺有源,心有道。于世风纷杂之间,李月贵始终守拙求真,不忘初念,不逐虚名,惟以沉笔定气,以墨道自成。其艺未必称绝世之奇作,然于风骨涵养之间,自成一格,于砚墨清风之中,见千载文心。