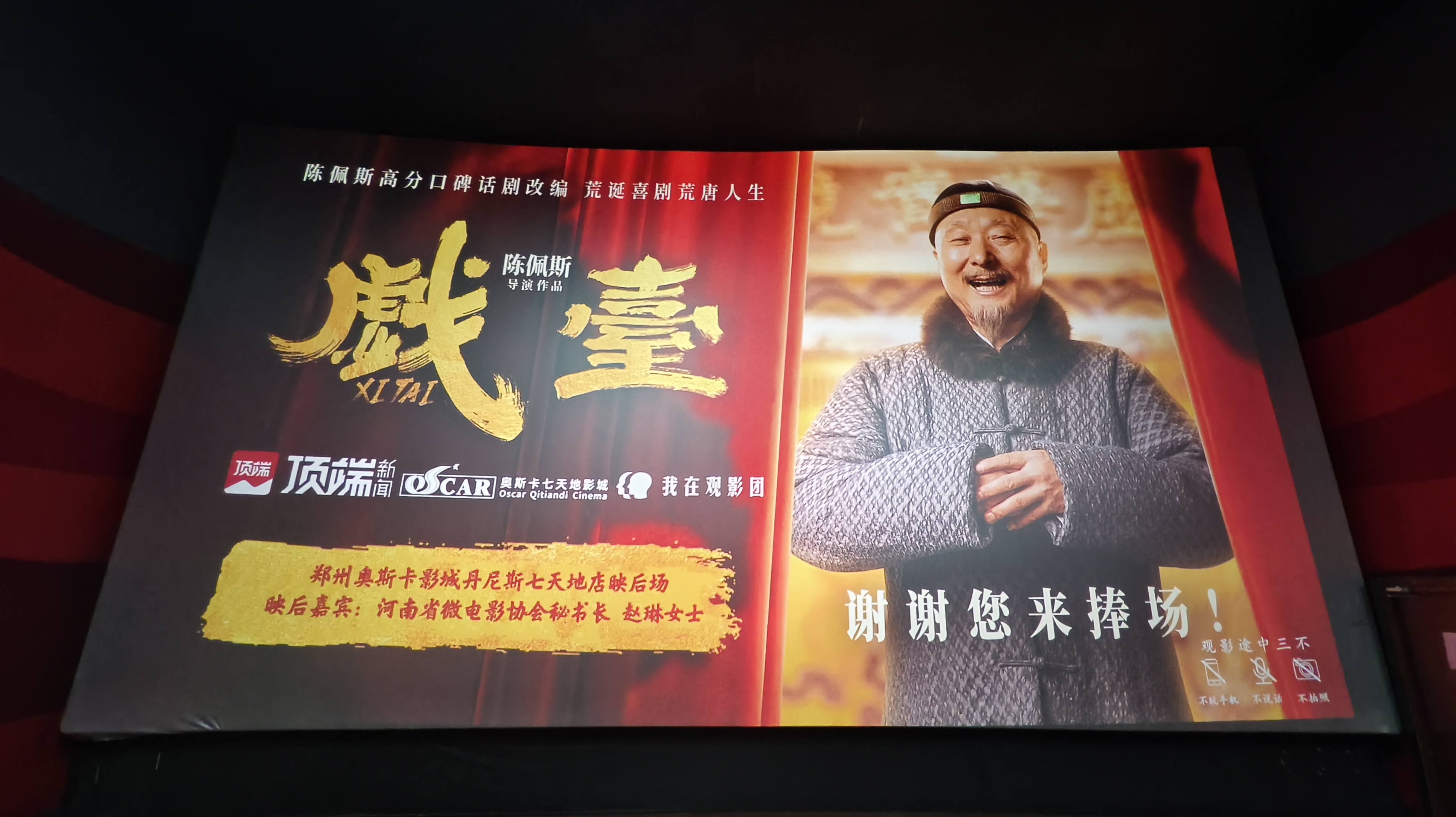

电影《戏台》对当今年轻人的一些启示

电影《戏台》以民国乱世为背景,用荒诞的剧情剖开人性与时代的褶皱,对当今年轻人有着重要的启示。

一、在被推上台的人生里,警惕虚假主角的幻觉

包子店伙计大嗓儿本是个只会蒸包子的普通人,却因洪大帅的一句话,稀里糊涂被推上戏台。他穿上戏服、画上脸谱,硬撑着唱完霸王别姬,最终在掌声与枪口的夹缝中崩溃。这像极了年轻人常遇到的被动成长:被家庭期待推着考试、被行业热潮裹挟转行、被偶然的机会架到必须成功的位置上。

别让外界的定义替代自我认知:大嗓儿的悲剧在于,他真的相信自己成了角儿,却忘了自己从未学过戏。年轻人若把别人的期待、偶然的机遇当成自身价值的全部,终会在能力与位置不匹配的焦虑中崩塌。

承认不擅长比硬撑更有勇气:大嗓儿若一开始就坦白我只会蒸包子,或许不必承受崩溃的代价。年轻人在职场中不必为了面子硬接超出能力的任务,承认我需要学习、这不是我的长项,反而能避免被虚假的光环灼伤。

二、权力漩涡里的生存:妥协的底线是不变成自己讨厌的人

五庆班班主侯喜亭的一生都在“低头”:洪大帅要改戏,他改;副官要受贿,他给;官兵要抢戏服,他忍。但他的妥协有一条线:戏班不能散,伙计们不能丢了吃饭的本事。哪怕被枪指着头,他也坚持最后一场得唱原汁原味的,这恰是年轻人在复杂环境中的生存课。

①妥协是策略,不是投降:侯喜亭改戏词、凑份子,是为了让戏班活下去;但他拒绝把《霸王别姬》改成闹剧,是守住对戏曲的敬畏。年轻人在职场中难免要应对不合理的要求,可以暂时退让,但不能放弃自己的核心原则,比如不违背良心赚钱、不牺牲健康换业绩。

②警惕帮凶式的麻木:戏班里的小角色们,从一开始的愤怒到后来的习以为常,甚至帮着催大嗓儿上台,像极了在规则中逐渐异化的人。年轻人若长期在不得不的借口下妥协,很容易变成自己曾经讨厌的那种人。为了晋升踩同事、为了业绩骗客户。侯喜亭的可贵在于,他始终记得我是班主,得对大伙负责,这份清醒就是底线的锚点。

三、热闹戏台的背后,藏着平凡才是底色的真相

电影里,洪大帅为了听戏兴师动众,官员们为了讨好权贵互相倾轧,戏班为了生存拼命表演,所有人都在追逐台上的风光。但最终,枪声打破了戏台的热闹,留下的只有大嗓儿扔掉的戏服、侯喜亭收拾残局的背影,那些被追捧的主角、光环、面子,在生存面前不堪一击。

别把戏台的掌声当成生活的全部:年轻人容易被成功学洗脑,觉得必须成为精英、网红、管理层才算体面,就像洪大帅觉得听名角唱戏才算有排场。但侯喜亭最后说:能让伙计们有口饭吃,比啥都强。这提醒我们:平凡的安稳(一份踏实的工作、健康的家人、内心的安宁),往往比虚幻的高光时刻更值得守护。

接受人生本无剧本的荒诞:五庆班原计划进京唱三天,结果被战乱、权贵、意外裹挟,演变成一场失控的闹剧。这像极了年轻人的生活:规划好的职业路径可能被行业变动打乱,深信不疑的爱情可能突然终结,努力很久的目标可能因为一个偶然事件泡汤。与其纠结为什么事与愿违,不如学侯喜亭,兵来将挡,水来土掩,在混乱中找到先活下去的务实解法。

四、所有的戏台规则,终会输给真实的活着

电影里的戏台,是权力的游戏场:洪大帅用枪杆子定规矩,官员用算计争利益,戏班用表演换生存。但最动人的场景,是后台里伙计们偷偷吃包子、班主默默算账、花旦们互相补妆,这些台下的烟火气,比台上的唱腔更有生命力。

在宏大叙事里守住微小坚持:年轻人常被要做大事、要改变世界的口号裹挟,却忽略了日常的价值。侯喜亭没想着改变乱世,只想着让戏班活下去;大嗓儿没想着成为名角,只惦记着回去蒸包子。这些微小的目标,反而让他们在失控中保持清醒。对年轻人而言,每天认真工作、好好吃饭、守住一个小爱好(哪怕只是睡前读几页书),就是对抗荒诞的最好方式。

别让表演替代真实:戏班里的人对着权贵笑脸相迎,转身就骂疯子;洪大帅看似威风,实则连霸王别姬讲什么都不知道。这像极了社交媒体时代的人设表演,年轻人在朋友圈装精致、在酒局上装成熟、在长辈面前装懂事,却忘了真实的自己是什么样子。电影最后,大嗓儿扔掉戏服跑回包子铺,反而获得了解脱。承认我就是个普通人,比硬撑完美人设更自由。

五、戏台会散,生活要继续

《戏台》的荒诞里藏着最朴素的生存智慧,我们或许终其一生都在别人的戏台上扮演角色,被权力、规则、期待推着走,但只要守住我是谁、我要什么的底线,哪怕像侯喜亭一样最后只剩一个破戏班,像大嗓儿一样回到包子铺,也能在烟火气里找到踏实的活法。

对年轻人来说,不必追求成为主角,能在乱哄哄的世界里,守住一份真实的热爱、不肯妥协的原则、一个愿意回去的包子铺,就已经赢了。因为戏台再热闹也会落幕,而生活的底色,从来都在那些不起眼的坚守里。