国产GPU新秀集中上市,老玩家昇腾欲并道超车?

原创©科技新知 前沿科技组

作者:木易 编辑:赛柯

月内,摩尔线程与沐曦两大国产GPU后起之秀,联袂向科创板递交招股说明书,拉开“国产GPU四小龙”上市序幕。值得玩味的是,两家公司产品都采用GPGPU架构路线。而作为国产AISC头部玩家的昇腾,近期竟也曝出转战GPGPU的消息,这一芯片赛度热度愈发高涨。

结合前段时间H20芯片在国内市场解禁即卖爆,GPGPU路线潜力毋庸置疑。而更让业内极力探究的是:昇腾向国产GPU新秀并道靠拢后需要重新起步,接下来还能否延续其“遥遥领先”的高光?尤其相较于更老辣的GPGPU路线主导者英伟达,昇腾能否快速触其项背?

未展开的新老交锋,未完成的昇腾愿景

华为在软硬件技术领域的研发实力毋庸置疑,芯片产品布局更几乎覆盖所有终端场景。然而,从AISC重回GPGPU起跑线,无论是英伟达抑或国产GPU新秀,都远远跑在昇腾前列。

这场尚未展开的新老交锋,仍充满悬念。

根据业内调研结果,摩尔线程以“全功能GPU”为核心,业务涵盖AI智算、图形渲染、多媒体处理和物理仿真领域,公司GPU产品已更新至第四代,并在国内市场得到广泛应用。

沐曦则更侧重于高性能通用GPU芯片及计算平台,产品主要应用于AI训练和推理、通用计算与图形渲染,产品成功应用于国家人工智能公共算力平台、运营商智算平台等。

值得注意的是,上述两大公司产品的主要优势,恰恰命中昇腾芯片的“高通用”短板。而这也折射出华为昇腾系列至今未竞的产品愿景。

曾几何时,华为抛出“昇腾万里,让智能无所不及”的亮眼概念,甚至一度豪言“让中国算力训练出全球一流模型”。

可惜受限于AISC狭窄的应用场景,昇腾规模化落地能力有限,所谓的“用得起、用得好、用得放心”,也因其高昂的应用成本变得空泛。

而黄仁勋对华为的评价也颇为耐人寻味,一方面肯定其是一家优秀的公司,另一方面又断言全球众多ASIC项目90%会失败。“即便那些未失败的项目,也很难长期维持竞争力。”

显然,作为竞争对手,昇腾无奈应验了英伟达方面的预言。那么如今对标国产GPU新秀转向新赛道,GPGPU就一定是昇腾的应许之地?答案可能没那么简单。

买定离手难回头,改道GPGPU需过三关

AISC与GPGPU的算力差异,本质上源于底层技术架构乃至生态层面的路线之别。此路不通掉转车头固然能重回正轨,但其间需要付出的代价远超外界预期。

业内有观点认为,在芯片架构属性择定之初,其算力精度、兼容能力、扩展能力及适用场景已基本锁死。从产品迭进角度来看,跨架构发展的难度无异于在各个细分领域从头来过。而这种异构技术间的隔阂,对昇腾的换道赶超形成三道现实关卡。

最直观可见的就是时间代差问题。当前,一些国产GPU已经更新了4-6代产品,英伟达更在H20基础上最新推出可合规销售的新款RTX Pro芯片,目光投向更前沿的人形机器人领域。在此背景下,市场上很难保障昇腾仍有足够的赶超窗口期。

其次,NPU在硬件指令集、流水线、存储层次架构等方面,同样与GPGPU差异明显。尤其软件栈可能存在无法继承复用的问题,进而导致上层生态难以兼容。而昇腾投身GPGPU的目的,很大程度也在于兼容CUDA,生态问题显然绕不过去。

对算法层和应用层伙伴来说,不同架构体系的GPU需要重新适配,这一过程会产生大量调优接驳工作,无异于刚装修好的房子就要推倒重建。大家的生态参与积极性犹未可知。

最后也是最关键的一点,随着昇腾改弦更张,原有NPU芯片架构下的用户该如何自处?

即便华为愿意折本维保原技术路线产品,昇腾芯片的更新迭代也是个难题。而更大的可能是,昇腾团队投入新架构研发后,NPU软件栈将停止更新,导致已售的昇腾芯片价值大打折扣。利益攸关之下,公司能否在客群质疑声中实现平稳过渡,也要画一个问号。

前车之鉴不远,国产ARM CPU剧情重演?

历史总是惊人的相似。很难想象,昇腾触顶变道的一幕,也曾发生在鲲鹏、麒麟芯片行列。

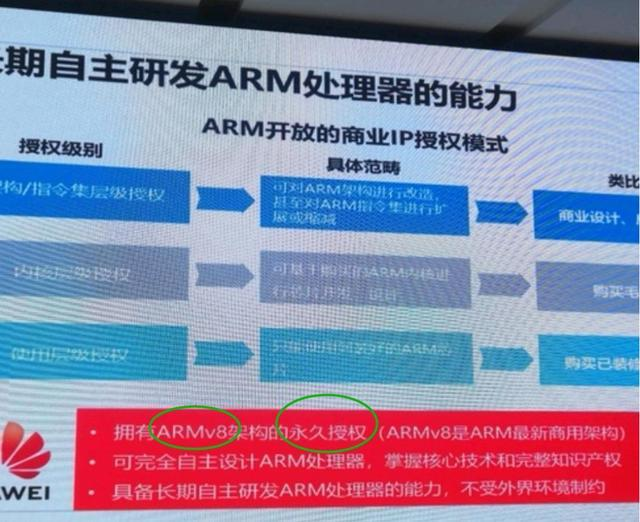

国产CPU发展初期,本土厂商纷纷引入海外技术进行本土化研发。彼时,ARM架构凭借“有钱就能买”“低功耗高效率”等优势,迅速引起国内厂商注意。考虑到ARM赛道门槛较低,且在移动端市场极具商业化潜力,华为投入巨资购购买了ARM V8版本架构。

果然,华为后来在手机市场赚得盆满钵满。殊不知,ARM公司也在授权协议中埋下引线。

直到2020年,ARM公司为响应美国“芯片禁令”,突然停止了对华为的后续授权许可,鲲鹏、麒麟CPU竟双双陷入断代危机。外界恍然发觉,华为与ARM公司签署的协议中,严格限制了被授权方的自研空间,即便在已购版本基础上进行自主迭代,也可能涉及侵权。

公开数据显示,鲲鹏CPU已有近6年时间未能进行代际更新。尤其ARM路线相对封闭,难以兼容主流生态,随着公版架构持续更新,鲲鹏越发难以应对用户场景的新需求。这与当前昇腾面临的困境简直如出一辙,而华为上一次转战RISC-V的策略至今未见成效。

一方面,华为在ARM赛道投入的资源堪称海量,沉没成本难以割舍;另一方面,国产ARM生态迁移工作庞杂,即便伙伴愿意跟随其战略转移,华为也很难担负起用户的适配成本。再加之阿里玄铁等RISC-V先行者已经形成规模优势,中途变道的华为无形中被已逼至夹角

前车之鉴不远,今天昇腾的动作,很难不让人联想到国产ARM的战略失措。相较于追赶摩尔线程、沐曦乃至英伟达,华为在AI芯片赛道的可持续发展能力,无疑更值得考量。毕竟时间线拉长,“芯片战争”不仅是一场淘汰赛,更是一场考验长跑能力的持久战。