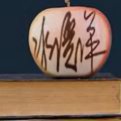

冰溪洋‖槐树下的凉

槐树下的凉

作者: 冰溪洋

六月的午后,柏油路被晒得冒起白烟,空气里飘着烤焦的橡胶味。骑电动车的人把防晒衣拉到下巴,走路的人用手搭成凉棚,连耷拉着尾巴的老黄狗都躲在公交站牌后,舌头伸得老长。

银行门口那棵老槐树下,蓝白条纹的遮阳棚支棱着,“冰”字招牌被晒得褪了色,却像块吸铁石,把行人的目光全拽了过去。塑料棚下的冰柜嗡嗡哼着,盖沿挂着串水珠,风一吹就吧嗒吧嗒往下掉,在水泥地上洇出小小的湿痕。

保温桶裹着军绿色的棉被,边角磨得发毛。掀开盖子的瞬间,白花花的冷气“腾”地冒出来,带着股甜丝丝的凉。桶里插着几十根冰棍,红豆的、绿豆的、牛奶的,塑料包装被冰水浸得透亮。旁边的泡沫箱里码着玻璃瓶可乐,瓶身凝着的水珠顺着标签往下滑,在箱底积成小小的水洼。

守摊的张婶总穿着件碎花围裙,袖口磨出了毛边。她右手腕上套着个褪色的红绳,算账时珠子在铁皮盒里叮当作响。有人来买冰棍,她就把手往围裙上蹭蹭,伸进保温桶里摸索,指甲缝里总嵌着点绿豆皮——那是凌晨四点起来熬绿豆汤时沾的。

正午最忙的时候,她的汗顺着鬓角往下淌,滴在塑料凳上。可她从不用顾客的纸巾,总从裤兜里掏出块洗得发白的蓝布手帕,胡乱抹两把,又继续给人找零。冰柜顶上的大茶缸永远是满的,胖大海泡得发胀。她时不时端起来猛灌,喉结上下滚,像在吞咽整个夏天的热。

穿校服的孩子们最是热闹。放学铃一响,三五成群的身影就扑过来,书包往树根下一扔,扒着冰柜玻璃叽叽喳喳。“我要那个火炬!”“给我来根老冰棍!”有个扎羊角辫的小姑娘,攥着皱巴巴的两块钱,踮着脚够保温桶,结果冰棍刚拿到手就掉在地上,“哇”地哭出声来。张婶赶紧从桶里又拿一根塞给她,“不哭不哭,奶奶再给你一根,算我请客。”

穿黄马甲的外卖小哥总像一阵风似的来,车还没停稳就喊:“张婶,冰可乐!”拧开瓶盖的瞬间“滋”的一声,泡沫顺着瓶口往外冒,他仰着头咕咚咕咚灌,喉结动得飞快,最后把空瓶往车筐里一扔,抹把嘴喊句“走了”,电动车“嗖”地窜出去,留下道带着凉意的风。

修鞋摊的老李头是常客。傍晚收摊时,他总端着个搪瓷缸子来打酸梅汤。“今儿个比昨儿个热。”他往张婶旁边的小马扎上一坐,缸子放在地上,俩人就着昏黄的路灯唠嗑。说谁家的孩子考上大学了,说菜市场的茄子又涨价了,酸梅汤喝完了,老李头就把缸子倒过来,对着嘴猛嘬两下,连最后几滴都不放过。

冰柜的嗡鸣里藏着不少声响。冰棒纸撕开的刺啦声,硬币扔进铁盒的哐啷声,还有孩子们抢着舔同一根冰棍时的嬉闹声。有回下雨,穿西装的男人跑进来躲雨,买了支绿豆冰棍,站在棚下慢慢啃。雨滴打在棚顶上噼里啪啦响,他啃冰棍的声音倒听得真切,最后把棍儿扔进旁边的纸篓时,还笑着说:“多少年没吃过这个了。”

这些年街上的店换了又换,新开的奶茶店亮着炫目的灯,玻璃柜里摆着层层叠叠的杯子。可张婶的冷饮摊还在老地方,保温桶用了十年,桶底补过三次,却总擦得锃亮。旁边多了个微信收款码,塑料凳换成了蓝色的。有回问她怎么不添点花哨的品种,她正往保温桶里加新熬的酸梅汤,蒸汽把眼镜蒙上了层白雾:"就做这些老的,街坊们吃惯了。"

傍晚收摊时,张婶把棉被仔细盖回保温桶上,动作轻得像在给孩子盖被子。她数钱的时候,夕阳的金辉透过槐树叶洒在她手上,硬币在掌心反射出细碎的光。最后一个玻璃瓶可乐被收进箱子,铁皮盒咔嗒锁上,蓝白条纹的棚子慢慢塌下来,像疲倦的人终于松了口气。

奶茶店的霓虹灯已闪得刺眼,老槐树底下却还留着点凉气。几个冰棍棍儿躺在砖缝里,像在悄悄说:这里曾有过冰镇的甜,有过唠嗑的暖,有个穿碎花围裙的人,用一整个夏天的热,换了一街人的清爽。

作者简介:冰溪洋(系笔名),原名杨锡冰,男,河南信阳商城人,娱评人、资深博主,河南省微电影协会会员,中国诗歌网蓝V诗人,其大量作品覆盖中国作家网、央视网、人民网、凤凰网、中国知网、大河网、顶端新闻、大象新闻、今日头条、百度、网易新闻、搜狐新闻、简书等众多主流网络平台。曾荣获责任中国——人民网2011年度、2012年度十大社会责任博客,人民网2014年度十大微博网友;央视网2011年度最具影响力精英博主奖、2012年度十大人气草根博主奖、2013年度十大草根名博;河南日报社顶端新闻2024年度顶端文学十佳散文创作者、2024顶端人气创作者TOP100;入围“博客十年——影响中国百名博客评选”200名单 。