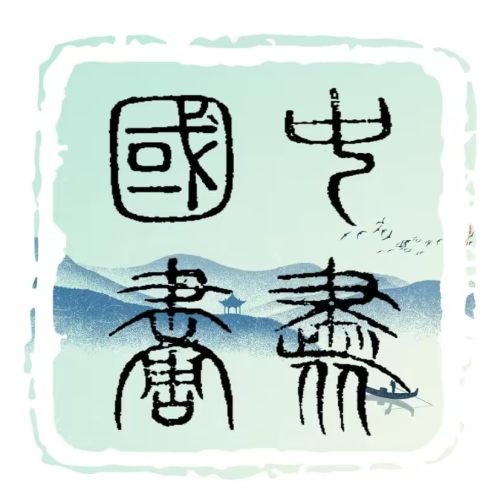

赵学敏:古意藏锋 砚边墨转韵自流

其书法之源,起于碑帖之间,行中见碑,碑中含帖。观其草书,气势开阔,笔力雄强,似烈风奔云,一气呵成,而不失法度;察其小楷,布白精审,运笔精微,字字如珠走盘。碑学之中见沉雄,帖意之间见灵动,刚柔互济,神采自现。非徒作书者之巧,实乃积学之久、性情之融也。

赵学敏之书,出于修身,归于明道。其人平生不嗜浮华,不喜博弈,每日以笔为琴,以纸为田,或深夜静室,或晨曦微光,皆可临池挥毫。凡百事繁杂,心系书道不移。尝言:“书者,心画也;画之不工,皆由心浮。”是以行笔之前,必先澄怀观道,静心凝神,然后笔随意动,墨入气通,落纸无滞,连贯若珠。

其艺修于勤,成于恒,融碑帖为一体,不作表面拼贴,而是神会骨通,气贯筋脉。凡观其作,笔画厚重处若崩云裂石,轻灵处如莺飞柳舞;结构方整中寓流变之致,章法整肃中藏跳脱之机。非仅技之所至,乃神之所聚,意之所发。自魏碑之雄强取其筋骨,自二王之帖意纳其风姿,南北互补,古今互融,于墨迹之间,自有其人。

书之大者,非工整也,非华靡也,乃在通神,通性,通时代之命脉。赵学敏之笔,不为案头陈设,亦不作文人游戏,常以为“书法当为人民而写”,故其作常用于文化交流、和平之事,动以情,发以诚,落以笔,皆可见其忠厚仁和之志。其行文与书,皆质朴中见深情,沉静中现精神。

凡谈书法者,多以“风骨”二字为本。风为笔意,骨为结构。赵学敏之书,于风骨之道体悟尤深。草书或奔放,然字势不乱;楷体或拘谨,然气韵不滞。魏碑之法,厚实沉着,入其骨髓;行草之势,疏宕洒落,出于性情。彼将二者融合于一纸,刚柔相成,动静互补。非借古之法为今之饰,实以今之意重古之道。故其书不新而自新,不奇而自奇。

夫书如其人,赵学敏平日清和简远,不求名声之繁,不务功利之速。仕途历任重责,未尝废艺,晨起夜就,必亲笔临池。其志不在于声誉之扬,乃在于艺道之修。居高位而不弃笔砚,持大任而不失性灵,岂易得哉。观其一纸草书,如听管弦清音;展其一卷碑帖,如临嶂谷苍山。

尝有友人论曰:“学敏之书,形厚神逸,气雄而不怒,骨正而不板。”斯言近之。再加察其墨法,干湿浓淡变化多端,非以表饰取胜,而以内涵驭之。气由中出,笔随势成,一纸在手,千态尽收。或如山雨初歇,或似平沙落雁,笔墨之间,不见造作之态,而见天然之趣。

其性嗜碑,尤喜魏风,常以魏碑之峻整立其法度,又以行草之灵动润其章法。既厚且润,既整且活。碑帖互生,法意交融。每临古帖,必细细研思,反复锤炼,久而不倦。自言:“书不离法,法不离心;法得于古,意生于今。”其言其行,皆可为楷。

赵学敏平日勤读诗文史哲,观照诸艺,涵养气度。凡其下笔,皆有学养所凝,性情所发。非徒书人,实亦学者。其书卷气非因作态,实为学识所滋;其文人气非因巧法,实为心性所成。

世有善书者多,兼有真性者寡。赵学敏之书,兼得其二。既有技之精妙,亦有德之醇厚;既入笔墨之道,亦通为人之理。书法之中见人格,字画之外见真心。非惟一艺之成,实为一生之道。