玄戒O1不是终章,荣米OV加速手机下半场

当自研芯片不再是换机的重点需求,有了玄戒O1的小米,也不敢说与荣耀、OPPO、vivo拉开了绝对身位。

小米15周年战略发布会结束,玄戒O1“真自研芯片” 的 盖棺定论,引起了行业震动。

这款 芯片 采用目前 技术 最先进的3nm制程工艺,性能和能效表现在参数和跑分上 , 已可媲美甚至说超越当前市面上旗舰级的产品,竟然已经开始大规模量产。

而玄戒O1的发布让小米成为继苹果、三星、华为之后,全球第四个拥有自研设计SoC芯片能力的手机厂商 , 且 意义深远。

长期以来,小米被贴上“性价比”标签, 对于 高端市场 壮志满满却 始终突破 有限 。自研芯片的成功,不仅提升了小米的品牌形象,更在技术层面实现了差异化竞争。

事实上,国内手机市场格局相对已经稳定,除苹果和华为外,一直是荣耀、小米、OPPO、vivo四家 作为 安卓阵营的主力,占据着 九成以上的 市场。但如今小米自研芯片的 问世 ,是否会 一夕 改变行业格局?自研芯片作为高端的一个标志,荣米OV是否就此分出三六九等?

小米的“阶段性超车”

在安卓阵营中,先前华为的成功早已证明,自研芯片 才 是高端市场的 “入场券”。从麒麟910到麒麟9000S,华为凭借自研芯片在高端市场站稳脚跟,甚至一度超越苹果成为全球第二大智能手机厂商。

小米此次推出玄戒O1,或是希望复制华为的路径,通过芯片技术拉高品牌价值。

「新熵 」 综合各方信息了解到,玄戒O1是基于Arm架构的V9指令集,采用Arm公版“Cortex-X925”超大核设计,晶体管数量为190亿个,基带方案为外挂联发科T800。同时,小米对Arm公版架构进行了NPU(神经网络单元)定制,并进行了外围IP采购。

在核心CPU方面,小米采用了四丛集十核CPU ,包括了2颗X925超大核、4颗A725性能大核、2颗A725能效大核以及2颗A520超级能效核。与目前高通、苹果、联发科等主流架构多采用全大核架构 , 并不相同。

也就是说,在3nm工艺制程下,除了玄戒O1外,市面上找不到另外一款同样采用“2+2+4+2”集群设计的SoC芯片,因此这也 侧面 否定了 玄戒是 “换皮”高通的猜测。

玄戒 O1 在工艺制程和性能参数上的表现,足以与高通骁龙8 Gen3、苹果A18 Pro等 旗舰 芯片媲美。例如,其CPU的多核性能领先苹果A18 Pro 9%,GPU 在GFXBench曼哈顿3.1测试中领先 43%,阿兹特克2K更是领先多达57%。这种性能上的对标,让小米首次有了与国际巨头正面竞争的底气。

过去相当长的一段时期内 ,小米的 “性价比” 策略带来了庞大的用户群体, 却 也限制了其在高端市场的发展,此前多次冲击高端均未有实质性进展。而从目前 官方 给出的测试结果来看,玄戒O1是完全能够在一款旗舰机型上胜任的 芯片 ,这便为小米提供了摆脱“低端”标签的契机。

不过, 在这样的背景下,与小米有深度合作的高通会何去何从,也成 为 外界所关心的 一个问题 。

其实 , 就在玄戒O1发布的两天前,高通 官方还 发文庆祝与小米集团长达15年的合作,并宣布双方达成多年协议 。 在其官网的文章中,特意提到了“今年晚些时候,小米也将成为首批采用下一代骁龙8系旗舰移动平台的厂商之一。”

这基本可以确定,小米未来将采用“玄戒+高通”的双芯片战略。而这也是华为 过去所 采用的策略,毕竟一款芯片与硬件产品的协同,是需要大量数据更新沉淀的,仅仅是设计上有些实验性质,生态上也需要一些丰富与打磨,例如“核心闲置”或“调度混乱”等问题,没人能保证一上来就做到全面平衡,这其实是一个基于现实的考量。

当然, 决策因素或许 还有产能问题。玄戒O1目前使用的是台积电N3E制程工艺,而几乎所有芯片巨头都是其客户,台积电的产线也是常年满产状态,小米能说服台积电为其代工已经非常艰难,至于产能倾斜,短时间内 恐怕不会成为首选 。

坦白 来 讲,在未来2-3年内,玄戒O1还不具备独扛大旗的条件,但不得不承认的是,小米在自研芯片上的突破也为友商 们 敲响了警钟。

“去单一化”竞争

对于荣耀、OPPO、vivo 等 同行 来说,小米的领先确实带来了竞争压力。

OPPO 曾投入大量资源研发芯片,但最终因全球经济和手机市场的不确定性终止了哲库业务。而 vivo 和荣耀则选择继续坚持自研芯片, 前者 推出V系列影像芯片和Q系电竞芯片, 后者 发布 了 C系列自研射频增强芯片,试图通过技术整合与单点突破打造核心竞争力。

玄戒O1的发布,让小米在芯片技术上 确实 领先 了上述 友商一个身位。然而,这并不意味着 立刻就“杀死 了 比赛”。

因为当前手机 品牌之间的 竞争 , 早已超越 “唯芯片论” 的阶段,主流芯片性能 实则 已经过剩,用户 在 选购手机时,系统交互、影像体验、生态互联等综合因素愈发 成为考量的重点 。

例如,荣耀MagicOS 9.0的升级,展现了生态协同的深度。其首创的 “意图识别人机交互”(IUI),通过平台级AI实现跨设备服务直达, 可以 将手机图库中的图片拖拽至电脑自动生成 PPT,或通过语音指令快速生成多段导航路线等等。

更值得关注的是荣耀的AI战略。今年3月巴塞罗那的MWC上,荣耀发布阿尔法战略,计划未来五年投入超100亿美元,通过技术品牌赋能、渠道赋能、生态赋能三种差异化模式,为合作伙伴提供扶持,构建开放的AI终端生态。这种“AI生产力工具”的定位,正在重塑用户对手机的认知。

OPPO在影像领域的突破,也证明了单点技术创新仍能撬动市场。2016年,首发像素四合一技术;2017年,首创潜望式长焦镜头系统;2023年,行业首个大底潜望长焦;今年 最新 发布的LUMO凝光影像系统, 更是 将手机影像革命带入到软件层面。

其 独有的 全链路原彩ProXDR技术,首次实现从传感器到屏幕显示的HDR全链路覆盖,照片回放时的动态范围较传统方案提升3倍,用户可在手机上直观感受到 “重回拍摄现场” 的逼真感。这种 “光学+计算” 的双轮驱动,让OPPO在高端影像市场 也能 与苹果、华为形成三足鼎立之势。

vivo 的差异化路径 则 聚焦于游戏体验与AI技术融合。独显芯片Q2的加持下,支持超分插帧技术,在提高游戏时的画质和帧率的同时,降低功耗。其自研的“不公平调度3.0”技术,通过GPU资源动态分配,确保游戏过程中帧率稳定,避免断崖式掉帧。

在AI领域,vivo蓝心大模型从7亿参数升级至30亿参数,与OriginOS 5深度融合,推出 “PhoneGPT” 智能体,用户可通过自然语言指令完成应用多开、文件整理等复杂操作,大幅提升办公效率。这种“游戏+AI”的双引擎,让vivo在年轻高端用户群体中 赢下不少忠实粉丝 。

除了芯片技术,各 大手机 品牌都在通过其他方面的技术创新,来实现差异化竞争。在“后芯片时代”,这些技术创新,不仅 聚焦于 用户体验,也为品牌在未来竞争中奠定了基础。

变局中藏着破局

虽然各家都在挖掘差异化,但对于没有自研芯片的 手机厂 商来说,看到同级别 友 商迈入下一阶段压力 自然陡增 ,但小米的领先反而能促使荣耀、OPPO、vivo 等 暂时落后者 加大研发投入,激发自身潜力,在 AI、IoT生态、用户服务等方面 持续 寻找新的增长点。

小米虽凭借玄戒O1取得阶段性领先,但仍需在生态融合、用户体验打磨上 继续 发力,避免陷入“重芯片、轻体验”的误区。例如,其“人车家全生态”战略虽已布局,但汽车与手机的协同仍停留在基础互联层面,甚至不如苹果手机的 Carplay 功能更多,尚未实现深度场景融合。

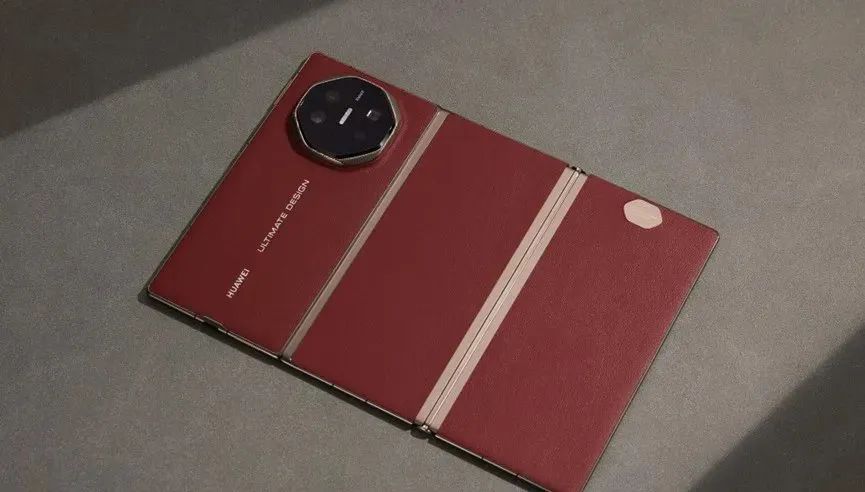

另外,有了自研芯片的小米,避免不了与华为在高端市场形成直接竞争。华为通过折叠屏产品线拓展和HarmonyOS Next生态建设, 不断 扩大 着 中高端市场占有率,小米想要在品牌、技术、生态等多方面向华为看齐,也并非靠一块 自研 芯片就能 一劳永逸 。

未来整个手机行业的竞争,将不再是简单的芯片技术比拼,而是一场围绕技术整合、生态构建、用户需求洞察的综合实力较量,各品牌不同的战略选择,将共同勾勒出手机行业多元发展的新格局。

第三方市场机构 IDC 的 数据显示,在品类结构上,AI手机和折叠屏成为高端换机市场的重要推动力。 其 预计,2025年AI手机在中国市场的渗透率将突破40%。技术创新从单一硬件性能竞争向智能体验优化转变,进一步加剧了品牌之间的竞争分化。

Counterpoint 的 咨询分析师也表示,补贴政策在短期内为市场注入了一定活力,带来了换机需求的短期爆发,这可能成为推动今年销量增长的催化剂。但从长周期来看,消费者的换机动机仍然需要更多创新产品与差异化服务的推动,低价5G手机以及GenAI技术向中低端市场的普及 , 会 是2025年值得关注的趋势。

中原证券研报也指出,随着行业头部厂商相继入局,将吸引更多开发者为移动端开发更丰富的AI应用与服务,进一步完善目前初具雏形的手机AI Agent应用场景,2025年AI手机的渗透率将逐步提升。

其实从多份研报以及数据咨询机构的报告 等外部视角 均能看出,自研芯片似乎不再是消费者换机的重点需求,反而是AI、5G等场景性创新带动了市场。所以小米玄戒O1的发布,虽然 进一步提升了 品牌形象,也为行业树立了新的标杆,但这并不意味着荣米OV就此分出三六九等。

未来,芯片技术可能只是基础, 整个手机行业 的竞争将更加多元化。无论是小米的芯片战略、荣耀的AI生态、OPPO的影像技术,还是vivo的全面发展,都将在不同维度上推动行业发展。正如华为创始人任正非所说:“没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难。” 在这场没有硝烟的战争中,唯有持续创新、不断突破,才能在 愈发 激烈的市场竞争中立于不败之地。

参考资料:

小米15周年战略新品发布会 线上直播

AGI接口,《雷军扳回一城》

财经天下WEEKLY,《雷军开了小米史上最紧张的一场发布会》

中国新闻网,《时隔两年手机市场止跌回升,今年迎来“换机潮”?》