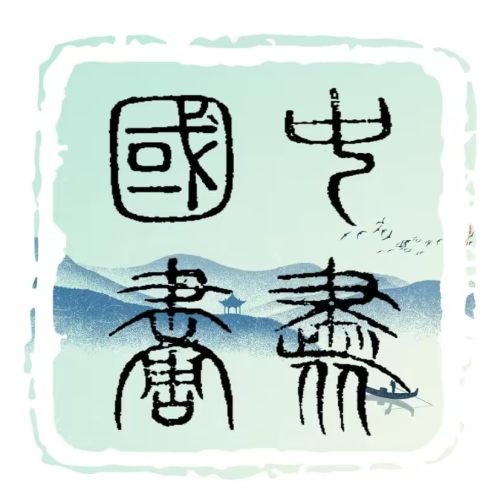

骆献跃:水韵通心象 彩痕写远情

其画非徒描物象,尤重内境之生发。常以东方毛笔引水调彩,层层晕染,虚实相托,水渍游移间自成章法。画中不求形似之工,惟思气韵之通。其法自有生趣,非墨非彩,非雕非写。其色虽清,意自深远。或晨曦微寒,或薄暮斜阳,或露重清凉,或秋山缈然,俱由内感而成象,由象引思至远。

骆献跃画风景,尤重诗性空间。山非山,水非水,而皆可寓情;景虽静,心不静,而自生灵意。其于画面常设“负”之空间,形之所缺,意之所盈。观者入其画,或觉宁静,或感苍茫,如入梦中之境,疑是故乡旧游。笔下房舍村木,皆为呼吸之所;草色天光,亦作心音之形。其画浅浅一笔,往往余意无穷。

骆献跃作画,喜立板而染色,任水自流,色随心走。画初放纵而终收敛,设色清润而藏笔锋。偶有水痕渗化,非失手也,乃心迹所致。彼观水与纸、色与流之关系,细察变化,驾驭偶然,以为必然。此为画者功深技熟之显也。其言:“凡偶然者,皆由蓄谋。”一语道破艺境。

其于中国水墨精神深有体认,尝试西法之材、东方之意。推水彩媒介中国化,使其融入传统审美,立于当代之境。作品中既见黑白木刻之张力,亦有南宗山水之灵逸。其写生为本,取自然景象以为心之镜;用写意为神,借物寄怀,画中万象不止于目之所见,乃心之所感。

故其画非记实,乃记心;非造景,乃构境。晨雾间一石,夕光中一舟,俱化为诗性语言。骆献跃以水为媒,书生活之安然;以色为声,咏人心之洁净。其静观东极老码头,夕光映壁,冷暖交融,画中无语而多情。又登孤岛洞头,风暴来临之际,急就草稿以应万象,画成一日,感同洗礼。

今其画布之上,皆见山川风骨,林泉气象。虽纸短墨浅,亦可通天地情志。水彩于手,心迹于画。骆献跃以沉静对躁喧,以雅淡应繁华,行于艺林,独成一境。笔端所及,皆心之所往。骆氏不囿门法,不求众艳,惟守其心。数十载如一日,丹青之间,写尽山川万象、风物人情。其艺路如水,顺流自远,不语而深;其人如山,外柔内刚,独立而稳。

山有魂,水有思,画不言而自语。骆献跃以彩为言,以水为辞,笔底诗意无尽,画中世界自在。斯人斯艺,诚为东方风骨与现代精神之清和调者也。