二十四节气失序下的中原突围:河南农耕文明的千年重构

在豫东虞城县利民镇,64岁的种粮大户王德顺翻开泛黄的农历本,指尖在“立夏”和“芒种”的红圈上反复摩挲。这本传了三代的农谚簿,记载着“立夏种棉,芒种割麦”的古训。但今春持续低温,让他的500亩小麦比往年晚抽穗10天,“节气越来越不灵了”的叹息,道出了中原大地千万农户的集体困惑。

气候变局撕裂千年农时

黄河流经的中原大地,二十四节气不仅是农耕文明璀璨的智慧之光,更是我们观察气候变化如何深刻影响农业的独特窗口。绿色和平和陕西师范大学国际商学院联合发布的《节气的时差》报告揭示的深层挑战,在河南这片承载着中国粮仓使命的土地上,正演绎着传统节气智慧与现代气候适应的碰撞与融合。

河南省气象局数据显示:1991—2020年全省年平均气温较1961—1990年上升1.8℃,春季物候期平均提前8天,冬季缩短14天。这组数据背后的现实是:传统“清明前后种瓜点豆”的农谚,在豫北安阳已演变成“谷雨播种更稳妥”的新实践。

在豫东平原的麦田里,倒春寒的威胁已不再局限于传统节气时序。《节气的时差》报告深刻揭示,渭塬市的苹果产业正遭受高温热害与花期冻害的双重夹击,而河南的冬小麦种植带亦未能幸免,其受害程度同样呈现出日益加剧的趋势。

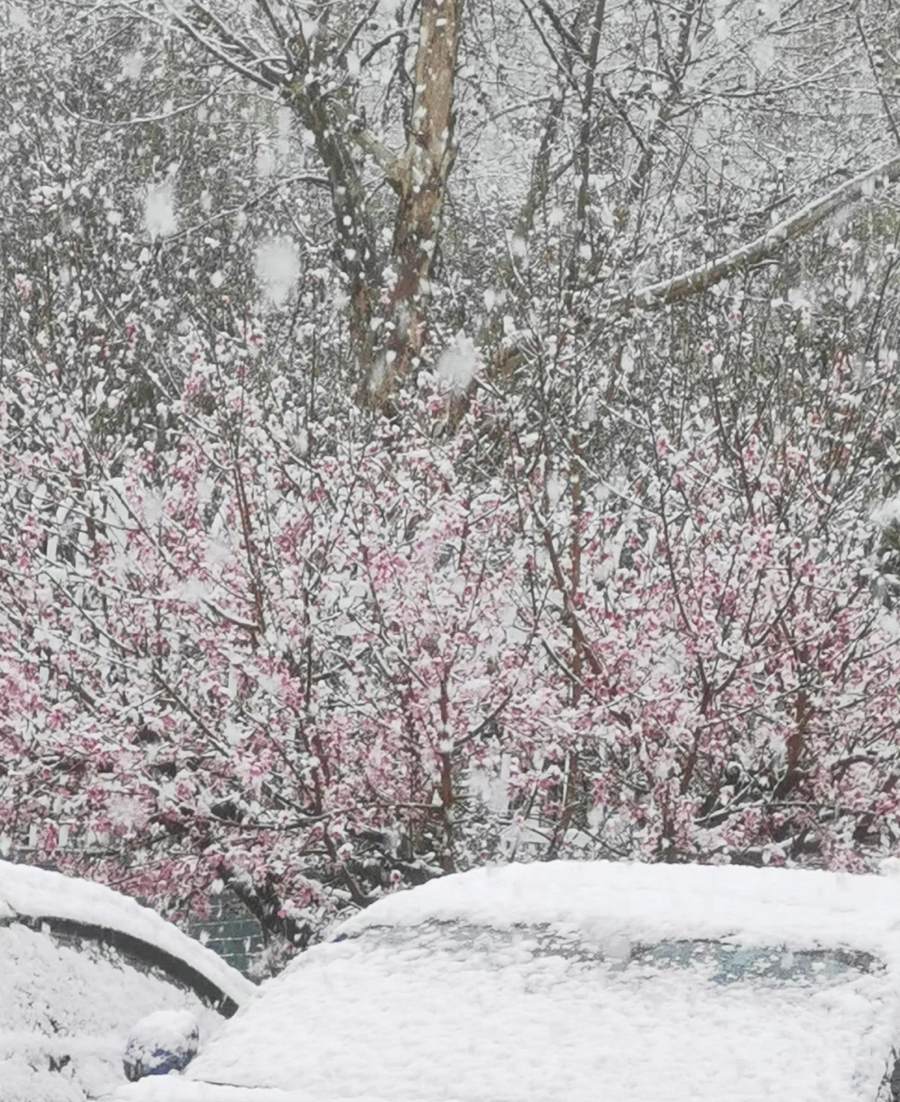

2023年的“烂场雨”事件成为标志性转折。本该“小满渐满”的时节,豫南5市遭遇连续暴雨,导致430万亩小麦发芽霉变,直接经济损失超20亿元。而在豫西伏牛山区,“三月桃花雪”频现——2024年3月16日的倒春寒,使正处于花期的桃树坐果率骤降40%,传统“谷雨看花”的农耕文化景观被改写。

这种气候变化引发的“节气时差”,正在重构传统农耕的时间逻辑。

豫西山区的果农对此感受尤为深刻。本该在清明时节绽放的梨花,因持续暖冬提前半月绽放,却遭遇突如其来的寒潮侵袭。这种物候期的错位,被定义为“气候适应的时间债务”。在禹州钧瓷故里,传承千年的“谷雨开窑”传统面临挑战。非遗传承人任先生发现,往年清明后稳定的温湿度不复存在,“现在谷雨时节忽冷忽热,匣钵开裂率增加三成”。

绿色和平气候风险项目资深研究员李朝表示:“坚守土地的小农户往往面临资源不足的困境,农村社区的互助、政策的扶持将显著减轻其面对气候风险的压力。小农户在气候变化面前势单力薄,需要个体、集体、制度层面的支持。”

河南省农科院的研究表明,在以节气为节点的传统农事日历中,有78%的气候显著性特征发生了偏移。这一发现与河南省气候变化的趋势相吻合,例如气温的上升趋势和降水量的波动特征,这些变化对农业生产有着显著的影响。最具讽刺意味的是,在二十四节气发源地登封观星台,2024年实测的夏至日影长度比元代记载缩短1.27厘米,印证着“日行渐北”的天文事实。

科技重构农耕时序

面对气候变化带来的“时间差”,河南农业经营主体展现出惊人的适应智慧。豫北滑县的种粮大户张建国创新实施了‘节气动态管理法’,包括将追肥期从立春提前至大寒,雨水时节灌溉量增加30%,并将惊蛰时节的病虫害防治与无人机巡田系统相结合。这种突破传统节气的种植模式,使小麦亩产在极端天气频发的情况下仍保持550公斤的稳定产量。

更深刻的变革发生在生产组织层面。牧原集团建设的智慧牧场,利用物联网传感器实时监测猪舍温湿度,实现了小暑时节防暑降温措施的精准化,针对每头猪的生理指标进行个性化管理。

周口国家农高区的‘云上节气’系统,借助1287个物候传感器,实时精准捕捉作物生长数据。2024年春,系统提前5天预警豫中地区“惊蛰不醒”现象,指导农户调整追肥方案,挽回经济损失1.2亿元。这种“数字节气”正逐步取代“看天吃饭”的传统模式。

开封尉氏县创造的“弹性播种日历”引发关注。这套系统整合近30年气象数据,动态计算最佳播种期,配合气候指数保险,使2023年倒春寒损失降低63%。县农业农村局算过细账:如果预警能够提前24小时,那么每亩地的损失将减少87元。

这种将节气智慧转化为数据模型的实践,与《节气的时差》报告中“趋利适应”理念不谋而合,展现了传统经验与现代科技的融合可能。

政策与市场的双重协奏

在豫南信阳,茶农们保留着独特的“谷雨采茶”传统,但采茶时间已从清晨5点提前至4点。这种微妙调整背后,是茶农对气候变暖导致的茶多酚含量变化的精准把握。河南省农科院的研究显示,通过调整采收节气时序,信阳毛尖的氨基酸含量可提升12%,这一发现与《节气的时差》报告中“地方性知识价值重构”的论断相吻合。例如,春季不同等级的信阳毛尖茶品质成分分析表明,氨基酸含量与茶叶品质呈显著的正相关,而采摘时期对品质的影响大于鲜叶原料芽叶组成的影响。

更具启示意义的是温县铁棍山药的种植实践。当地农户将传统“霜降挖薯”习俗发展为“三阶段采收法”:寒露初期采收30%作为高端礼品,霜降中期采收60%进入商超,立冬后期采收剩余10%用于深加工。这种依据节气时序精心设计的梯度采收模式,不仅有效避免了产品集中上市带来的价格波动风险,还显著提升了产品附加值,增幅高达40%。

2024年河南率先出台《节气农事适应性管理办法》,并建立动态调整机制,以确保农业活动与自然节气的紧密配合。该办法每三年修订作物布局图,每年发布《节气农事指南》,旨在通过科学管理,提高农作物的适应性和产量,促进农业的可持续发展。配套设立的5亿元气候智慧农业基金,已建成236个智能物候站。

在周口国家农高区内,智能灌排系统能够依据立夏、小满等节气的降水特点,精准调节地下水位埋深,从而显著提升玉米的抗旱能力,增幅达到25%。这种将传统节气智慧融入现代农业基础设施的创新,正在重塑中原农业的生产函数。

中原农业保险推出的“节气触发式保单”,当监测到特定节气气候指标连续3年异常时,自动启动保费调整。2024年因“寒露风”导致的赔付已达1.7亿元,覆盖58万户。这种“气象期权”模式,让千年农谚有了金融化表达。

郑州商品交易所的气候衍生品交易量三年增长470%,“节气期货”成为新宠。豫北滑县的合作社通过购买“霜降气温看涨期权”,锁定红薯储藏成本,开创“农时风险管理”先河。

在失序中寻找新韵律

当气候变化打破千年节气轮回,河南的实践揭示了重要启示:传统节气智慧不是静止的农耕日历,而是动态的适应系统。

在永城,农民将惊蛰时节的病虫害防治发展为“三查三治”动态监测体系;在兰考,泡桐种植模式从“清明栽桐”演进为“四季植绿”的生态工程。这些创新表明,节气文化的生命力在于与当代气候现实的对话。

在禹州钧瓷产地,“云上开窑”直播重构非遗传承。非遗传承人任星航通过物联网监测窑内温湿度,在抖音复原“雨过天青”的烧制秘诀,使“谷雨开窑”传统在数字时代获得新生。

河南农业大学开设全国首个“节气农学”专业,课程体系融合天文历法、气候智能、基因编辑三大模块。教授王振宇说:“我们要培养能读懂天空和大地的‘新农人’。”

黄河流域生态保护中的“节气治沙”令人耳目一新。在河南省范县,通过实施“惊蛰栽柳、小满固沙”的时序治沙法,结合智慧水利和“四水同治”等措施,植被成活率显著提升至82%,同时实现了比传统治沙方式节水34%的节水效果。

站在黄河流域生态保护和高质量发展的战略高度,河南正在书写节气智慧的现代篇章。从太行山麓到淮河之滨,从智慧农场到家庭牧场,中原大地上的气候适应实践,不仅关乎1亿亩耕地的稳产保供,更在探索人类文明与自然节律和谐共生的新路径。

郑州黄河生态廊道的智能灌溉系统旁,农业专家赵国强亲身示范,向参观者展示如何利用北斗卫星技术精确调整“白露早播”的种植参数。监控屏上跳动的数据,与不远处农博馆展陈的汉代圭表形成时空对话。

这场静悄悄的农业革命,既不是对传统的全盘否定,也非对科技的盲目崇拜,而是在天人关系的千年叩问中,走出第三条道路——用算法解析日月星辰的密语,让科技成为传承文明的载体。当二十四节气从农耕历法升华为生态文明坐标,中原大地正在书写气候变化时代的中国方案。