孤峰独照——孙过庭《佛遗教经》的章草艺术与佛学意蕴|孟云飞专栏185

在唐代书法史的璀璨星河中,孙过庭犹如一颗独特的双面星辰,《书谱》的理论光辉与其草书创作交相辉映,构成了中国书法史上罕见的"知行合一"典范。然而在这片耀眼的光芒之下,其章草作品《佛遗教经》却宛若隐逸山林的禅者,静默中蕴含着深邃的艺术智慧。这部以佛教经典为载体的章草作品,不仅承载着孙过庭对古法的深刻理解,更折射出唐代士人精神世界中儒释交融的独特景观。当我们拂去历史的尘埃重新审视这件作品,会发现其艺术价值与思想深度,恰如古琴之泛音,虽不似主韵那般张扬,却在幽微处透出更为悠远的回响。

章草艺术的涅槃重生

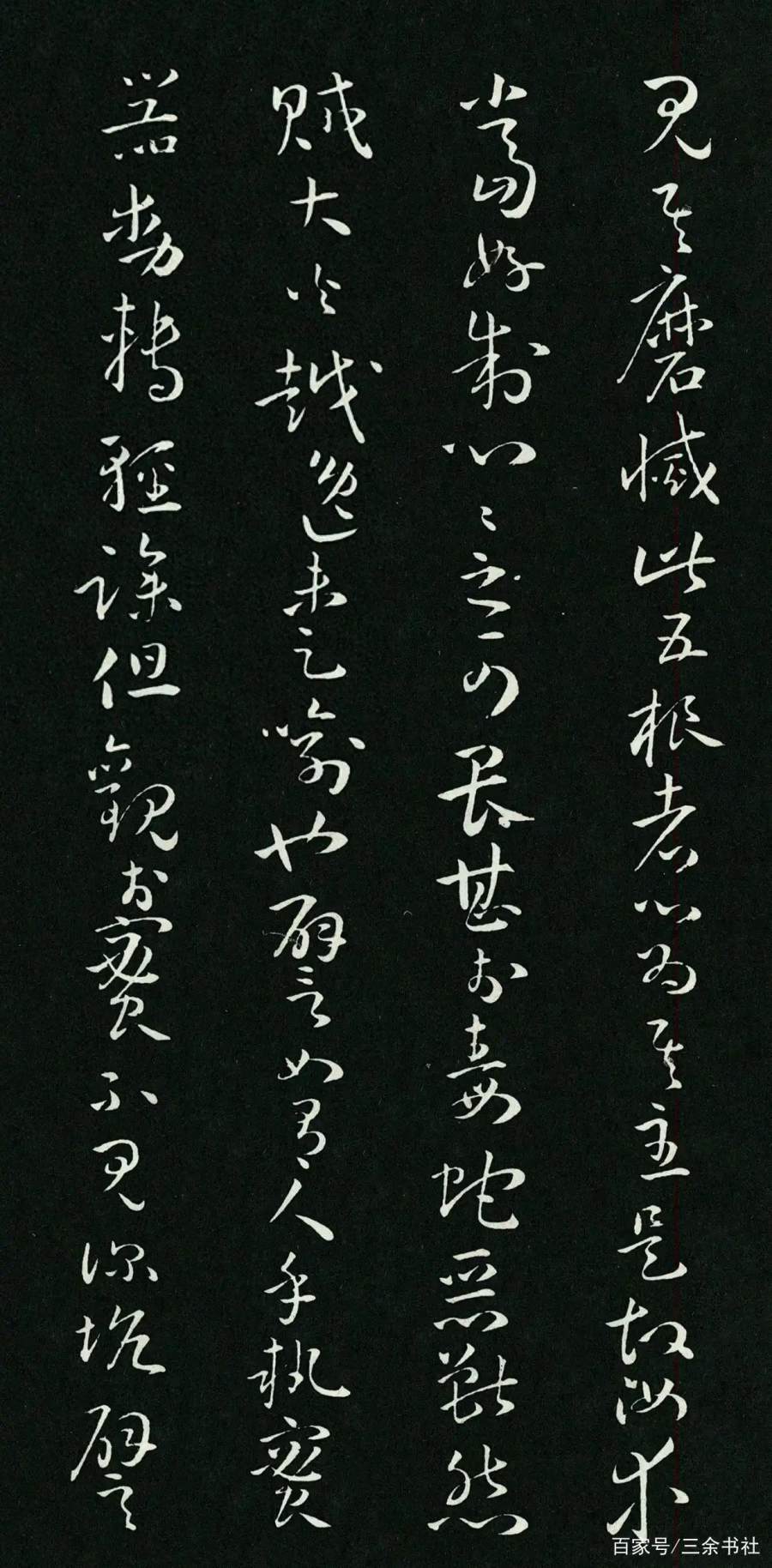

在唐代书法普遍追求法度谨严的时代风潮中,《佛遗教经》的章草书写呈现出独特的复古气质。孙过庭以"草圣"张芝为法乳,将汉魏章草的朴拙古意与南朝书风的灵动飘逸熔铸一炉。其点画起收处可见明显的隶书遗韵,横画收笔时的波磔处理,恰似敦煌壁画中飞天飘带的末端卷曲,既保留了章草特有的古雅韵味,又通过提按的微妙变化赋予线条新的生命力。这种对古法的创造性转化,使得作品中的每个单字都像是一尊精心雕琢的北魏造像,在庄重中透出生动气息。

结体布局方面,孙过庭展现出惊人的空间调度能力。他打破章草惯常的扁平体势,通过纵向笔画的夸张延伸与横向笔画的收敛蓄势,营造出类似佛塔般的垂直美感。如"灭"字末笔的垂露悬针,仿佛舍利塔尖直指苍穹;"慧"字左右结构的疏密对比,恰似菩提树下明暗交错的禅定空间。这种空间意识的觉醒,使传统章草获得了前所未有的立体维度。

笔墨韵律的创造更显大家风范。孙过庭将《书谱》中提出的"导之则泉注,顿之则山安"的运笔理念完美践行于章草创作。观其墨迹,浓淡枯润的节奏变化犹如佛寺晨钟暮鼓,轻重缓急的笔势转换暗合呼吸吐纳。特别在处理长篇经文的连贯性时,他通过字组间的虚实呼应,创造出类似梵呗吟诵的韵律美感,使整篇作品成为流动的视觉佛乐。

禅墨相参的精神图式

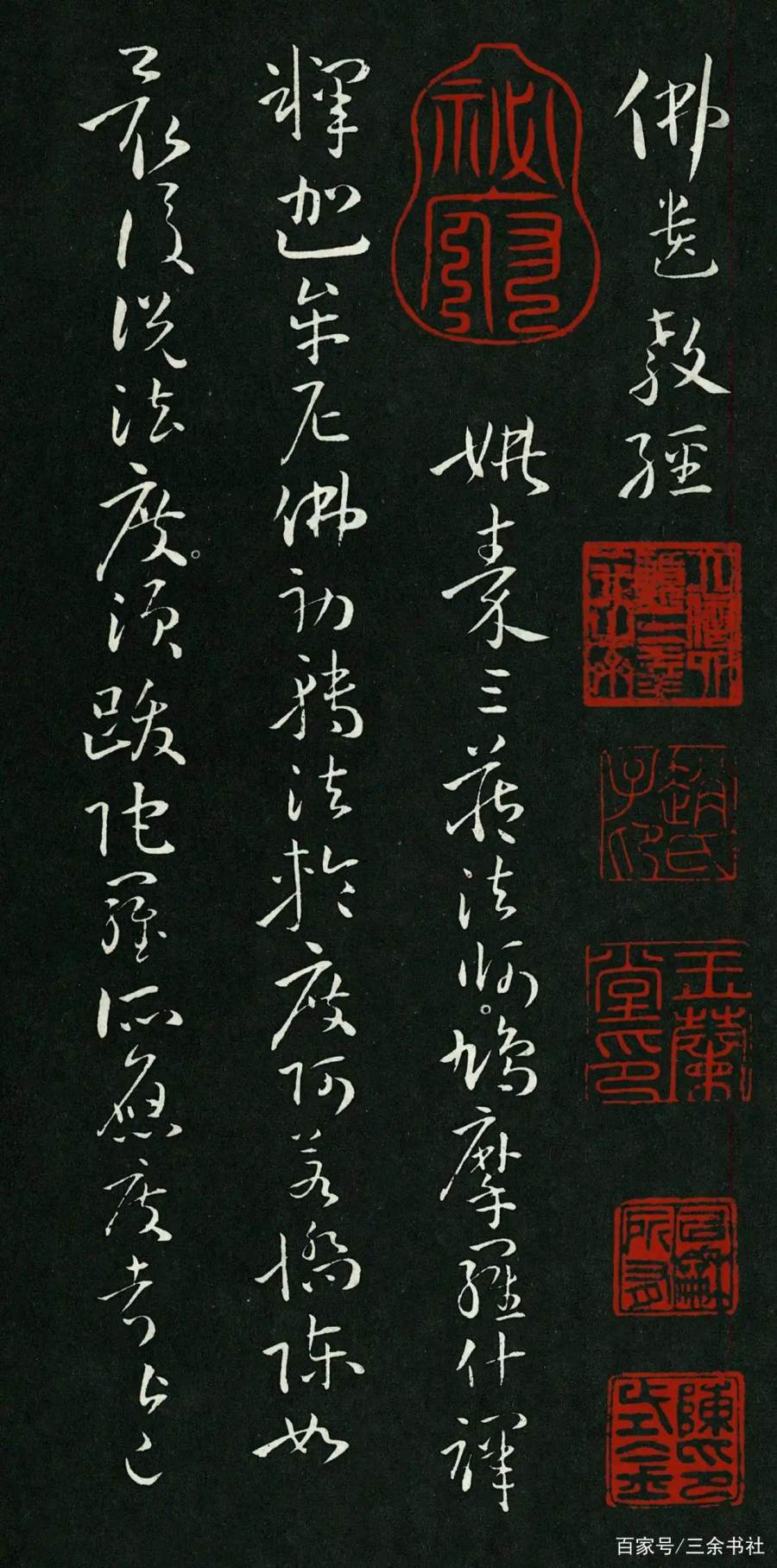

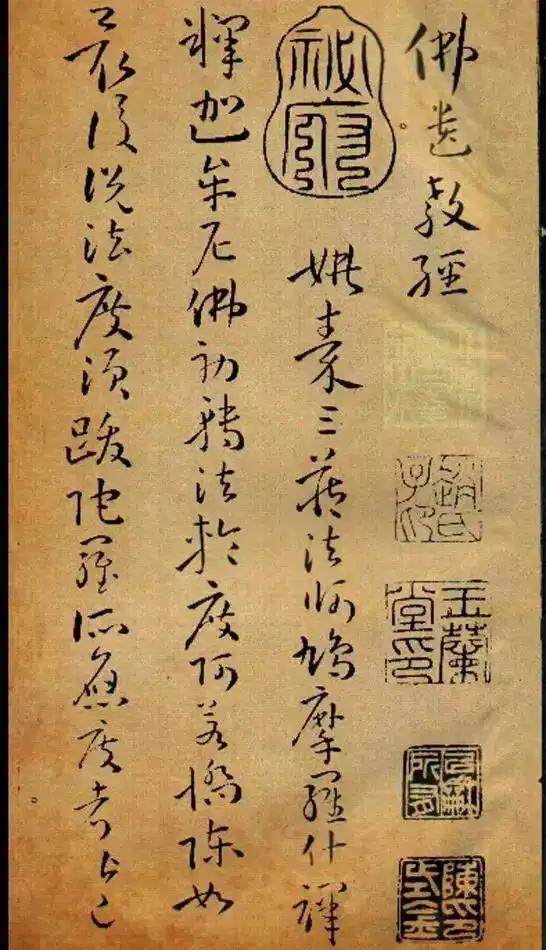

《佛遗教经》作为佛教根本经典,其文本特质深刻影响着孙过庭的书写状态。不同于《书谱》中恣意挥洒的文人意气,此作的笔墨间弥漫着庄严肃穆的宗教气息。书写者在抄经时必然进入的"敬慎"状态,使得点画运行中多了几分克制与内省。这种创作心境的转变,在字里行间凝结为独特的审美意象——如"寂"字的空灵留白,"照"字的光明洞达,皆可视为书法语言对佛理的直观诠释。

儒释思想的深层交融在笔墨中若隐若现。孙过庭虽以佛经为载体,但其笔法中仍可窥见儒家"中和"美学的深刻影响。劲健而不失温润的线条,严谨而不失灵动的结体,处处体现着"志气和平,不激不厉"的审美理想。这种艺术特质恰如王维的禅诗,在佛理的空寂中蕴含着士大夫的温雅情怀,形成独特的"儒释合璧"美学范式。

书道与佛理的互文阐释在此达到新的高度。作品中"无住生心"的书写状态,暗合《金刚经》"应无所住而生其心"的般若智慧;"行住坐卧"四字的连续书写,恰似禅宗公案中的机锋对答。这种超越形式的深层契合,使书法不再是单纯的视觉艺术,而升华为修行者参悟佛法的方便法门。

历史语境中的双重镜像

与《书谱》的并置比较,揭示出孙过庭艺术人格的多维面向。《书谱》如剑客舞剑,锋芒毕露中尽显理论建构的雄心;《佛遗教经》则似老僧补衲,绵密针脚间透出修行者的笃定从容。这种创作状态的差异,不仅源于文体功用的不同,更折射出唐代文人"达则兼济天下,穷则独善其身"的精神结构。两件作品恰似铜镜的双面,共同照见一个完整而立体的艺术灵魂。

在唐代抄经书法谱系中,《佛遗教经》占据着承前启后的关键位置。它既延续了魏晋南北朝"写经体"的严谨法度,又注入了文人书法的个性表达。相较于敦煌写经的程式化书写,孙过庭在保持宗教庄严性的同时,成功实现了艺术个性的突围。这种突破为后世文人写经开辟了新径,影响直至赵孟頫《心经》、董其昌《金刚经》等名作。

艺术史价值的重估需要我们跳出"草圣"光环的遮蔽。作为孙过庭存世极少的章草作品,《佛遗教经》不仅填补了其艺术风格的空白领域,更重要的是提供了研究唐代书法雅俗互动、佛儒交融的珍贵样本。其历史价值犹如敦煌藏经洞的唐代写本,在看似平常的经文抄写中,保存着时代审美变迁的密码。

站在当代书法研究的视域回望,《佛遗教经》的寂静光芒愈发显得珍贵。这部作品提示我们:真正的艺术经典从来不是喧嚣时代的产物,而是在文化精神的深层积淀中自然结晶。孙过庭通过笔墨与佛法的对话,实现了艺术境界的超越性提升,这种提升不仅属于个人修为,更代表着中国书法在盛唐时期所能达到的精神高度。当我们重新发现这部章草杰作时,不仅是在寻找被遗忘的艺术瑰宝,更是在重拾中国传统文化中那份"技进乎道"的终极追求。

作者:

孟云飞,出生于河南,1995年毕业于河南大学中文系并留校任教。2001年考入首都师范大学中国书法文化研究所,师从书法教育家欧阳中石先生攻读博士学位。2007年在清华大学美术学院艺术学博士后流动站从事教学和研究工作。现为中国书法家协会会员、中央国家机关书法家协会主席团成员,供职于国务院参事室,兼任河南大学文学院书法文献学博士研究生导师、上海交通大学马克思主义民间文艺学博士生导师。

其作品多次参加各种比赛、展览并获奖。书法风格潇洒豪放、妍美质朴,尤其注重书法创作与理论研究相结合,在“书法风格”研究方面已达到国内领先水平。200余篇文章在《人民日报》《光明日报》《文艺研究》《新华文摘》《中国文艺评论》《中国书法》等国家级报刊公开发表;出版《二王书艺研究》等专著,主编《翰墨情缘》《艺海无涯》以及《中小学书法教材》等四十余本;录制《轻松学书法》系列光盘十余张,并在“中国教育”等多家电视台播出;主持、参加《书法风格研究》等省部级以及国家艺术科学规划等项目;曾获得文学艺术评论、国家第四十三批博士后基金等奖项。