我与楚长城画像的一面之缘

我是一个长城迷,始自小学时候,看到毛泽东诗词中“不到长城非好汉”语句的那一刻,即料定长城一定是伟大的存在。

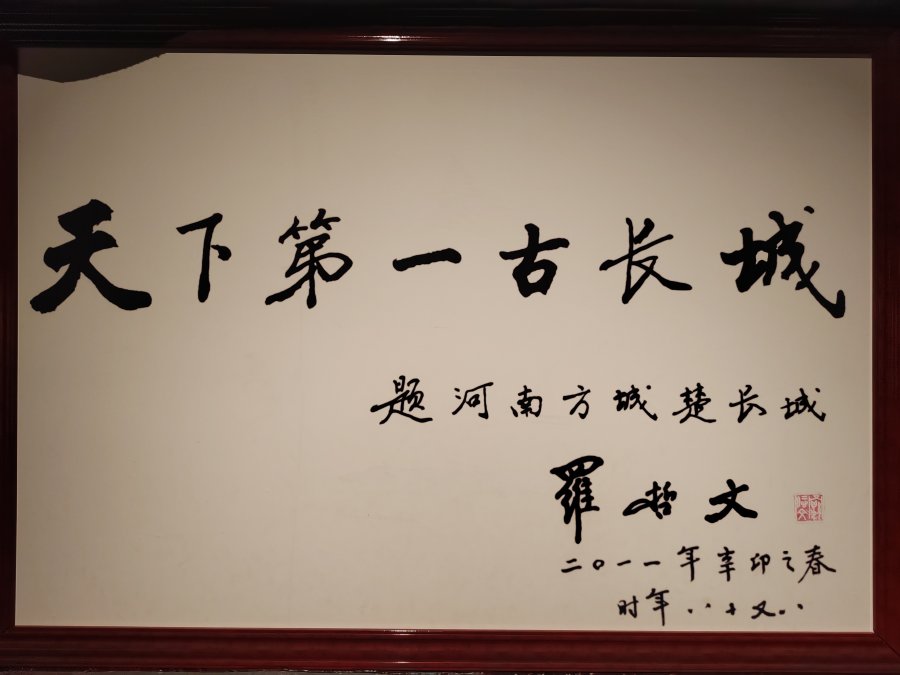

今年清明小长假,在点点细雨中,来到方城博物馆参观。在长城展厅,“天下第一古长城”的牌匾熠熠生辉。

中国最早的长城在哪里?春秋时代,长城发端于齐国与楚国,时称“巨防”“方城”,此举随后为诸侯列国竞相仿效。

其实,历史学界和长城研究领域主要有两种观点:一种观点认为春秋时期的齐国长城修筑最早。另一种观点认为春秋时期的楚国长城修筑最早。

近年来,楚长城是最早的中国长城的观点逐渐深入人心。

楚长城,最初称方城,是长城类建筑在楚国特有的称谓。楚长城大体位于南阳盆地的北部,分为北、东、西三个部分,整体轮呈“冂”形,因此称为方城。历代史料中关于楚长城的记载,也大多称楚长城为方城。

有学者认为,公元前7世纪前后,楚国就已经筑起了长城。楚国的方城,是历史上最早出现的长城。经过实地考察及考古发掘后证实,楚文王时期修筑的东段楚长城约始建于公元前688年或前678年。

历史上,楚国在陆续攻占其北面疆域附近的小国后,为防范北方强国齐国的南下,将北部所筑的防御性小城修缮和扩建,用高大的墙体连接,形成了楚国的长城;在点式边防的基础上,依山据险,将各个边防重镇连接起来,逐渐形成线性军事防御工程。

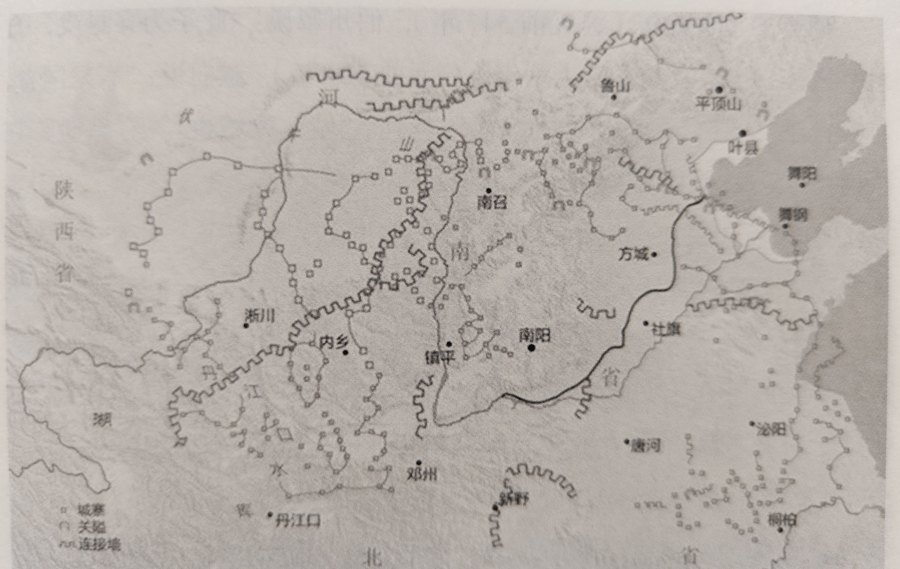

河南省境内楚长城调查示意图

河南考古学者进行调查后,得出楚长城的大致走向为:从邓州起,向北经镇平县、内乡县、南召县转向东,经方城县、叶县、鲁山县、舞钢市,再向南经泌阳县境,墙体总长约800千米。

楚长城最初修筑于春秋早中期,至战国时期陆续修筑完成。《史记》《左传》《春秋》《汉书》《国语》《荆州记》《宋本方舆胜览》《水经注》等文献中均有相关记载。

2008年,河南考古研究所领衔开展国家文物局河南境内长城资源调查项目,调查认为:河南境内存有楚长城、赵长城、魏长城以及北齐长城等,其中楚长城主要分布在鲁山县、叶县、方城县、舞钢市、泌阳县和桐柏县。

值得关注的是,此次调查核实,仅方城县域内,就存有楚长城墙体30.51千米,关堡6个、寨堡105个、烽燧37个,沿线附近冶铁遗址7个,城址18座。

考古专家得出结论:楚长城是由人工墙体、关隘、兵营遗址、烽燧、城址、山险等多种形式结合而成,以各式各样的石块、石片、石条、石板、炭化木棍以及泥土等为主要建筑材料。就材质而言,楚长城的人工墙体,多为土石混筑,也有毛石干垒的石砌墙体,还有纯土筑墙体。

再如,楚长城因地制宜,注重自然环境与人工建筑的有效结合。在整体海拔低于330米的区域,多修筑绵延几十千米的人工墙体;在整体海拔330米-400米的地方,则利用自然山险和人工墙体结合,仅在山间垭口古道、要冲之处,沿两侧山脉顺势而下,修筑一段人工墙体扼守;整体海拔在400米以上的区域,以自然山险防御为主,遇有古道、要冲之地,则修筑关堡、城址等加以据守。

长城是中华文明的见证。这三千年以来的伟大建筑,至今横卧在北中国大地,以雄傲的身姿、磅礴的气势闻名于全世界,成为纵横万里、独一无二的立体历史博物馆。

4月4日下午,在方城博物馆度过了一个有意义的时光。虽然,与楚长城画像仅有一面之缘,但总归是与“天下第一古长城”的一次相逢,而且是在家乡方城的博物馆中。

有诗感慨:云涌天际,惊涛拍岸,世事纷纭,白衣苍狗;局促蜗居,恍登烽燧,怅问河山,悄然无语。又诗云:华夏第一古长城,富裕之州日日新。苔阶漫叩汉家音,青铜无声诉古今。裨将印封龟钮老,岩书壁刻楚风沉。驼铃暗度千山雪,丝路文明万里心。一卷沧桑谁写尽?瓷光玉色照春深。