杨森君 | 散说刘银安

散说刘银安

杨森君

看一个人现在的成就,要看他的“过去”; 冰冻三尺非一日之寒。刘银安把“过去的时光”相当大程度用在了学习书法上。他在书法上取得的成就,就是证明。

我曾在十年前,写过一篇关于刘银安的短文《鬼才刘银安》,题目看上去有些夸张,但基本符合我对刘银安的印象。到今天我依然认为,刘银安在书法创作上,既古既今,自由任性,有其独立、独到的一面。时至今日,他已是书法创作的驾驭者,也就是说,刘银安的书法,已具备了显著的个人风骨、气韵,独占一片天地。

作为一个书法家,能写出自己的特色,在书法创作上,被业界认可,被书法爱好者喜欢,做到这一点,并不容易,他必须悉通书法各路门道,纵横借鉴,积淀雄厚,他才可能做到落笔有源,深得要领,既不陷俗套,又有其个人对书法的深切领会。

刘银安曾说,书法写出来,必须有书写者的神髓,仅仅“看着好看”是通常见识,远远不够;要边写边琢磨书法应具备的灵魂,写得好看容易,写出个人的风貌难。所以,书法考验的不仅仅是一个人功底,还考验一个人的视野,我们不能只停留在临摹上,而做不到脱胎换骨。书法的传统就是书法家的胎盘。

书法是有来源的,是源远流长的,像古人似古人,是误区,抛开古人抛开传统同样是误区。中国的每一个汉字,不仅有其形,还有其神,做到神形不离,又具个人章法,靠习写积累,也靠悟性。书法贯穿传统,又不能拘泥于传统。

在书法界,一样的汉字,不一样的写法;一样的写法,不一样的格调,这才能呈现出书法的千姿百态,也才能做到百花齐放中“一花独放”。一花独放,不是毫无章法的怪异,不是靠噱头,也不是“前不见古人”的我行我素。

写书法要下大功夫,更要博学广识,还要对自己狠一点,刘银安就是这么一个狠人。一旦进入状态,必须要像闭关修行的道人,心无旁骛、倾心一处,刘银安如是说。他是一个刻苦的人,这种之于“书法创作上的苦”是一种快乐。

事实也是如此,书法家必须在不断的写、练中借势而为、顺势成长——汲取传统书法艺术精华,才可能练就自己独立的字貌。都写一样的字,叫千篇一律,不符合艺术创作的规律。

你们不要只看我字写的好,你们知道我下的功夫吗?有时当我们站在刘银安一旁看他写字,啧啧赞叹时他会这样说。的确。在下苦方面,刘银安从不松懈。为了写字,为了把字写好,刘银安除上班之外,几乎每天都要写几个小时,只要时间由自己支配。他曾跟我说,一日练,一日功;一日不练,十日空。这大概是他的亲身体会。逆水行舟,不进则退。他这样要求自己,也这样做。

好学之人,再忙也会抽出空闲。对刘银安来说,所谓“空闲”也是在忙碌中;所谓业余爱好,就是把自己的空闲时间充分地利用起来,一门心思地扎进去,乐不思蜀,心不二用。

一次,我到灵武绿苑新村,那里有一幢二层别墅就是刘银安的住所,上到二楼,我先看到了刘银安写废的近千支毛笔。这是刘银安数十年累积下来的。它们像心爱之物,被刘银安保存着。

再看靠墙处,宣纸整摞整摞摆放着,写废的宣纸同样整摞整摞堆放着;宽大的红木书案上是成批的印章,名章、闲章,各种材质、各式各样,应有尽有。

据刘银安讲,这些印章多来自名家的制刻。好马配好鞍,他对印章很讲究。他曾送我一张字,上面居然盖了七八枚闲章;因一张字上盖了那么多印章,我觉得自己很受宠。刘银安特别看重一张字的装饰美,闲章不仅是一种装饰,更是一种文化,各种寓意、各种寄托都在章子里边,他会因人因字,下墨落印。

刘银安出道较早,上世纪八十年代末,他在灵武就小有名气。对书法痴迷的刘银安,习古师今,从历代书家那里汲取营养,还曾虔诚拜师萧允中、刘正谦、吴善璋等书法名家作为自己的引路人、启蒙者,他喜于接受,也善于自悟。

终成一景,必有其独特之处。

刘银安以“学千样、习千法”的思维格局成全自己,也成就自己。写字哄不了人,需要硬功夫;写字不能撒懒,需要点点滴滴积累,少一步,到不了罗马,少一块基石,建不起金字塔。

看似大大咧咧的刘银安,写起字来,旁若无人。我多次亲见,感叹他的投入,也感叹他气定神闲的从容。每次写字,刘银安给人的感觉与平时嘻哈的他判若两人。他把写字看得很神圣。他对书法有敬畏之心。

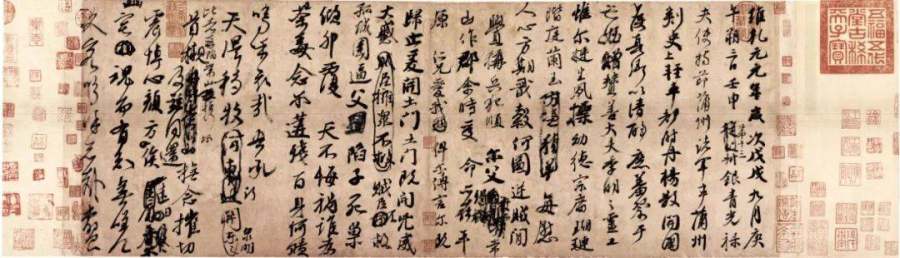

对历代书法家书法精品的领会与参透,让刘银安内力大增。

刘银安曾说,只有达到了技术层面上的跟进,你才有可能自由发挥。自由发挥是有根基的创作,不是毫无章法的涂鸦。艺术都是有法度的,不是你想怎么写就怎么写。自由创作不能破坏法度。你只有对历代书家,历代书法精品了然于心,创作上才有底气,你才可能“逍遥法外”。

按刘银安的说法是,只有先“知法”才能做到“守法”也才能做到“不守法”——不守法就是不僵持、不受制于古法。得法是一种觉悟,也是一种破茧的能力。这个需要时间,没练几天,你就想着破茧,这是鲁莽,这是不了解法度。

自由是由法度的,天马行空是有边际的。

所以,刘银安结合自己的创作感悟,告诫年轻人,学写书法不能急,要慢慢来,功夫不负有心人,要把自己的浮躁心压下来,压在时间的深处,压在寂寞与孤独里。

时间是一种保障,勤奋是一种必须。单从临帖上来说,中国书法博大精深,你不深入进去,难知其精髓,难摸清其法脉,那么,汲取其营养就是一句空话。尤其书法,不经过长久的严格的修炼很难做到得心应手。

写好书法,修心练手才是正道。

当然,如果一味地仿古而不从古人那里走出来你很难在书法创作上确立起自己的风格,书法创作就很难有生机,更不可能在书法作品中见个人心性,见自己风骨。书法创作到最后,不是要“像谁”而是要“不像谁”。

我曾以为已经很有名气的刘银安现在不需要再练字了,写就是了,其实恰好相反,刘银安并没有因为功成名坐享其成,而是更加刻苦,更加痴迷。现在,只要有时间,他依然在天天练,天天写。

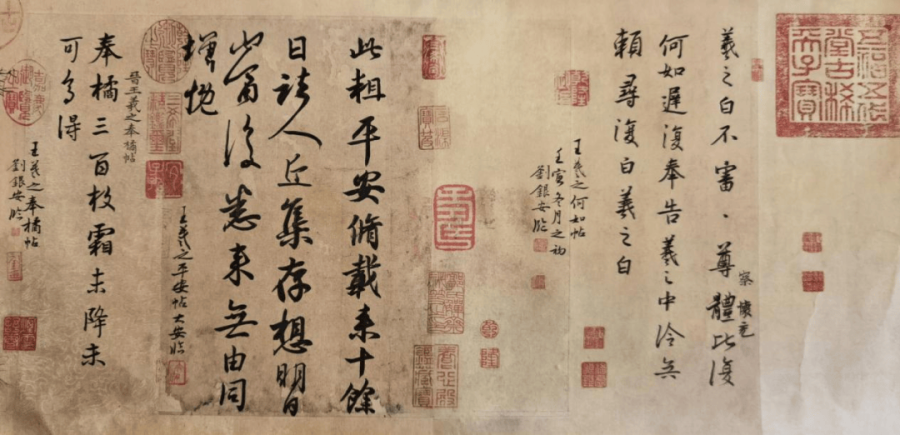

刘银安说,以前我不理解“艺无止境”这句话,现在算是明白了,书法艺术一样没有尽头,即便是王羲之的字,那么好了,也没有尽头,因为没有尽头,书法才更有魅力,写字才更加有意义。他被这个“意义”调遣着,孜孜不倦。他相信写下的下一幅是最好的,下下一幅是更好的。

刘银安写书法,并非童子功。他从上初中的时候才有幸遇到了书法大师萧允中先生。这是他书法启蒙的第一位老师。萧允中先生对他有知遇之恩,即便先生已经离世多年,每次提到萧允中先生,他都心生感激。

按刘银安的说法,当年,只要有空闲,他就去灵武二小后面萧允中家中看萧老写字,听萧老传授书法之道。与他同时爱好书法的人,只有他不违初衷,坚持了下来。不放弃,就会一直抱着,他一直怀抱着习字练书的志向。

一晃过去了四十多年,这四十多年里,刘银安字艺日进;从二十几岁开始就揽获各级书法奖项,一直到现在。用“奖拿到手软”来形容他不为过。从世俗意义上讲,刘银安可谓“功成名就”,他却不这样认为。除了大量继续临帖练习,他经常还带着自己的学生、书法同道,到北京、上海、河南等地交流学习,参看展览。

因为书法成就,刘银安被中国书法家协会吸收为理事,也因为书法成就,刘银安被任命为银川市书协主席。书法给他带来了荣耀,也给他带来了些微的困惑。常有人问他要字(是要字,不是求字),刘银安心里犯难。

学古人,也要观今人。兼收才能并蓄,蓄势才能勃发。

年轻的时候,一场酒喝高兴,刘银安会带着我们到他家中,宣纸一铺,人手一张。现在,即便是作为好朋友,我们也不好意思开口问他要字了。

刘银安不随便送字给人。他说,字要送给爱字的人,懂字的人,不能张口就要。古代文人相互拜见,常携各自墨卷,以书为礼;其次,写书法,对一个书法家而言,非一朝一日之功,大家要理解写字的人,看似一纸张铺开,短短几分钟就写成一幅字,那可是花了几十年心血的“瞬间”。这个“瞬间”得来不易。这个“瞬间”对书法家而言,可能是几十年甚至是一辈子的岁月浓缩。

书法不是一张纸的问题,那是心血。当然,对一些公益性活动,刘银安向来热心。去年我给白土岗乡新红村办民俗展馆期间,念及他是当地的文化名人,请他题写馆名,再抄写一首古诗悬挂于展厅,刘银安爽快答应。放在平时,我要罗列一些讲究情分的理由才好意思向他开口。

当然,不轻易不随便送字,是他惜墨如金的底线。他不希望自己的字挂得到处都是,就算书法有商品属性,也不能像日用品那样随处可挂,一幅字要挂在彰显其文化价值的位置上。

对于书法市场,刘银安有自己的想法。他说,哪个书法家都会考虑市场的,书法有市场,说明你的作品被人认可了,不过,千万不能盯着市场写字,那一定会把一个书法家惯坏的;如果一个书法家一味地为市场需求写字,就等于把自己降低到只是一个写字卖字的工具,他的创作也就会堕落到廉价地复制自己的地步。这绝不是一个真正的书法家所追求的。他这样要求着自己。

刘银安写书法时,其专注的模样绝对可以用全神贯注来形容,旁若无人,一副此时你不能打扰他的神情。这不只是专注在一张纸上这么简单。落墨不能轻率,成字必须讲究。每写一字,力求最好。书法创作是一件庄重的事。

世间能留下一个人的墨迹,这是何等的荣耀。刘银安认为,写书法就是在给字立身立命——让它们与时光相伴,而不是且写且废,且废且弃。

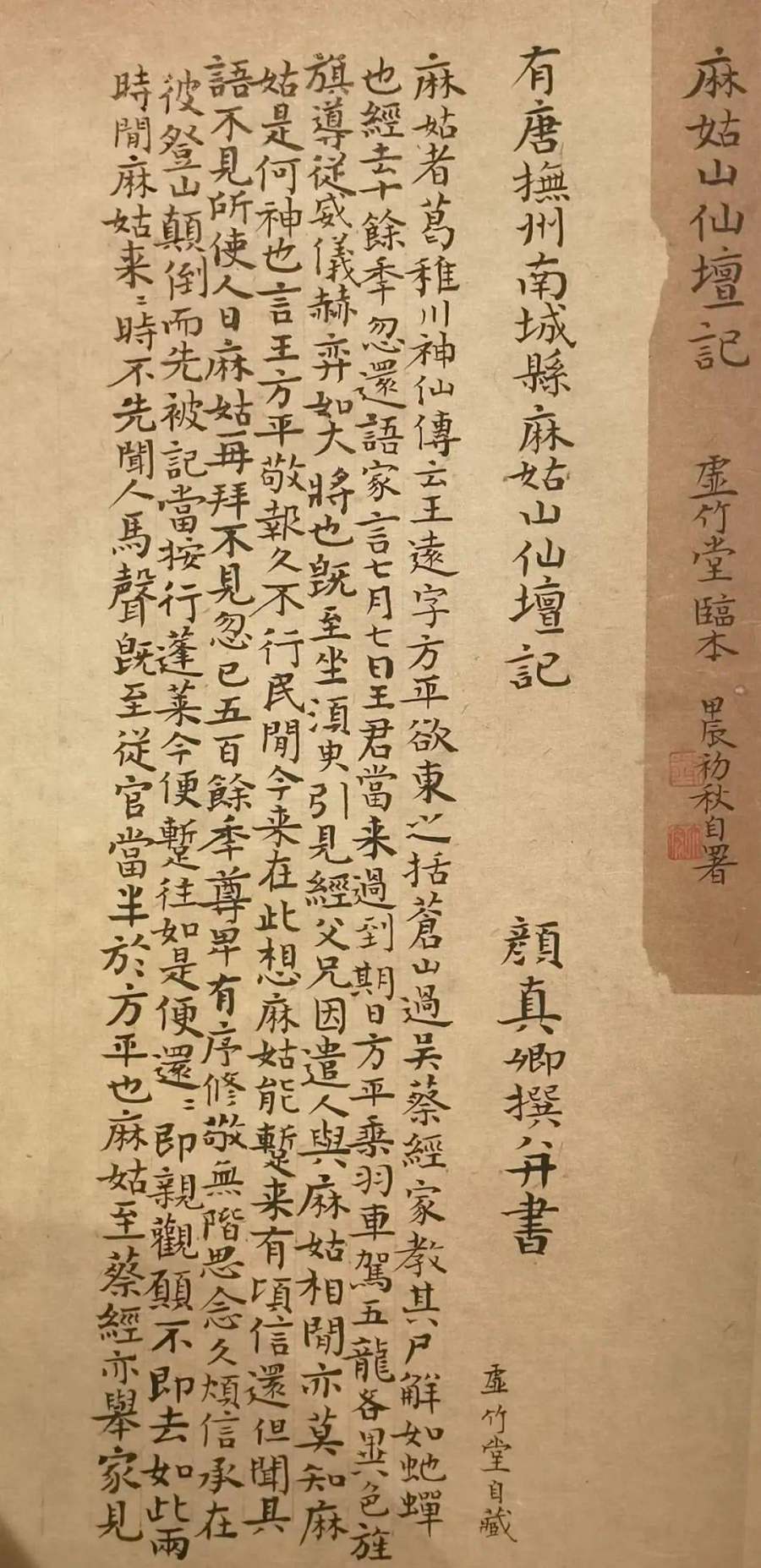

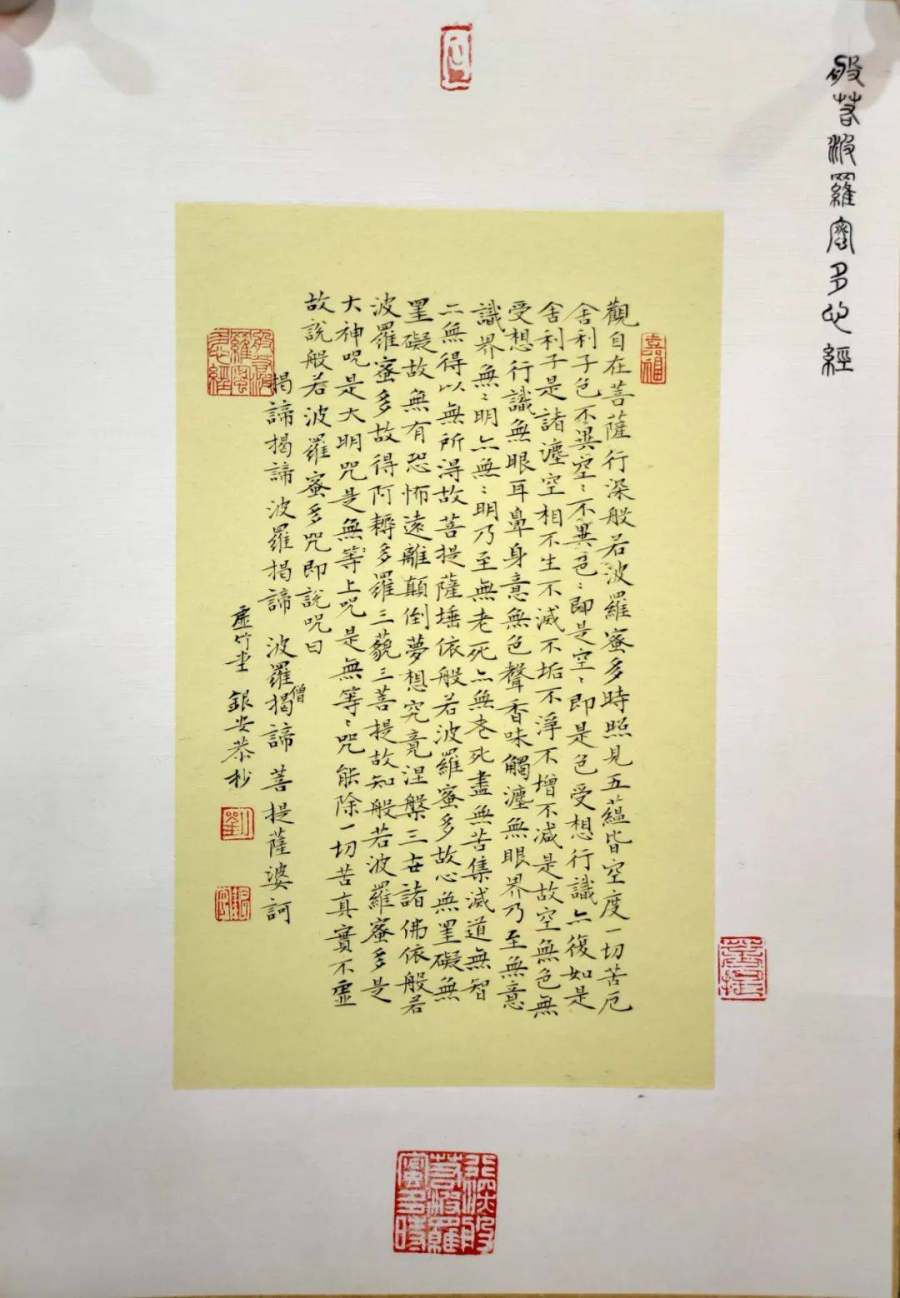

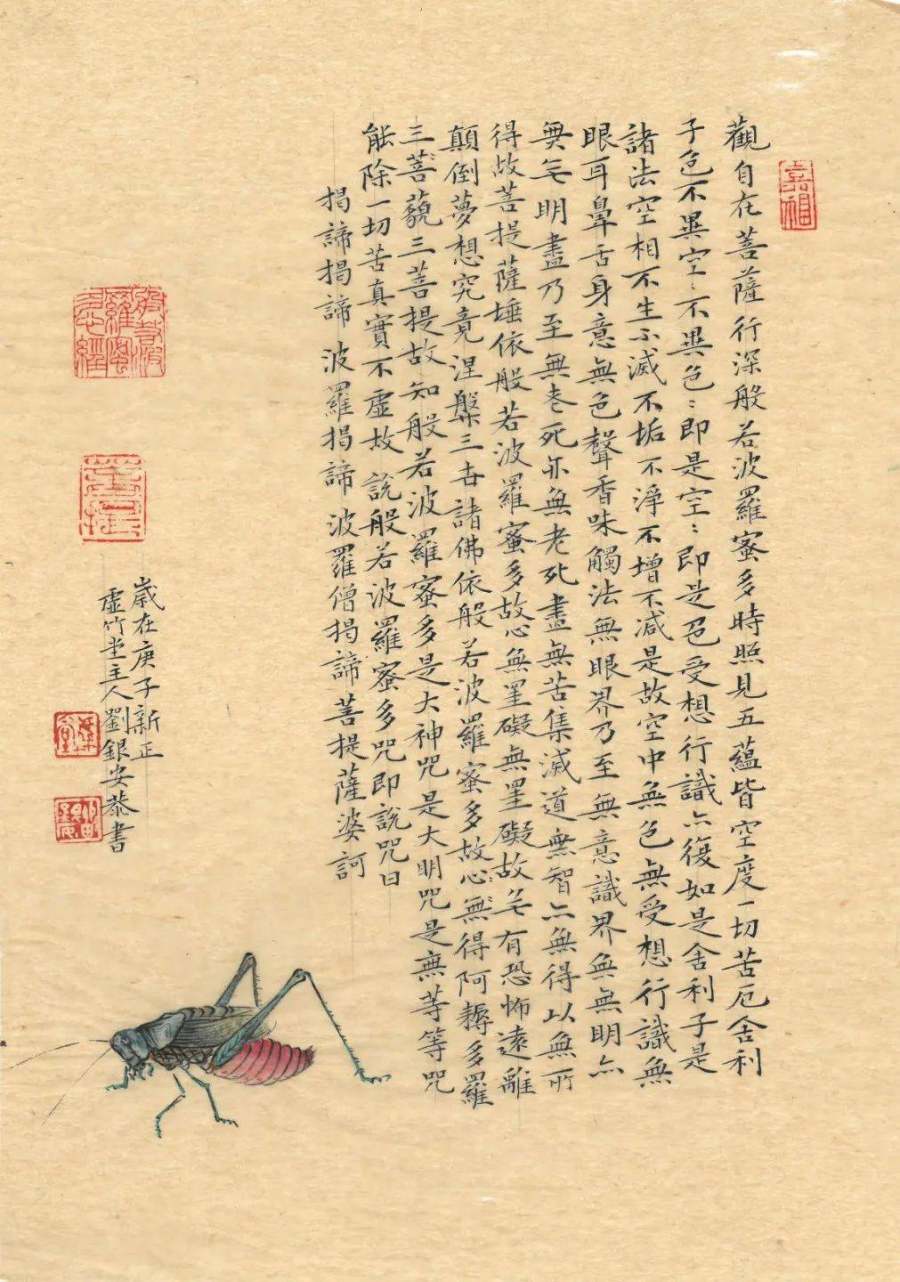

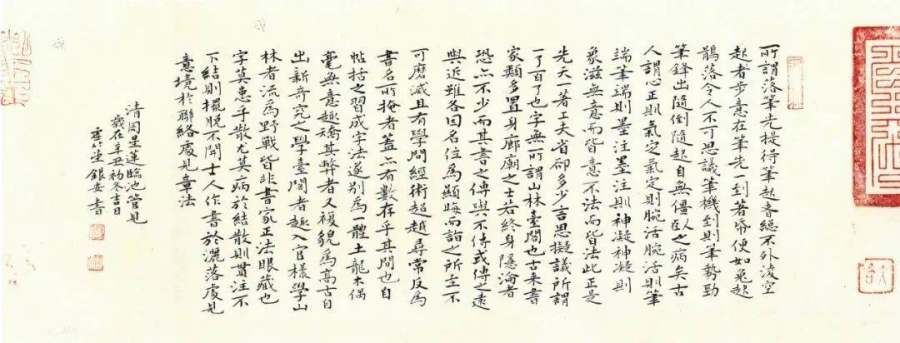

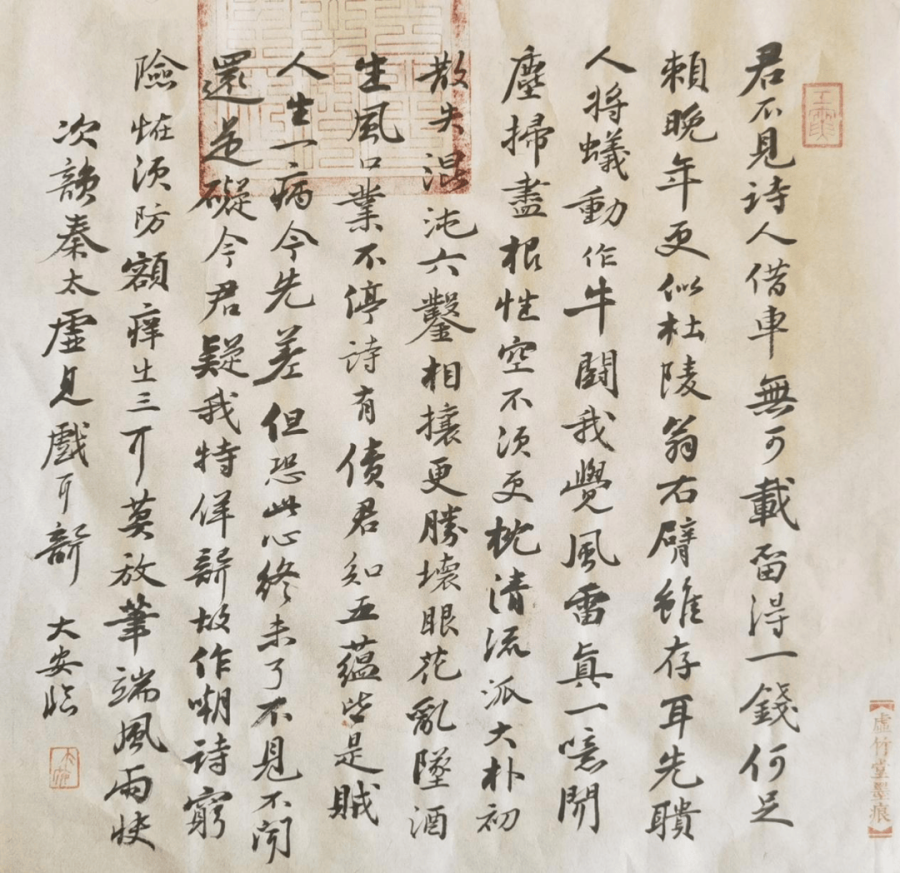

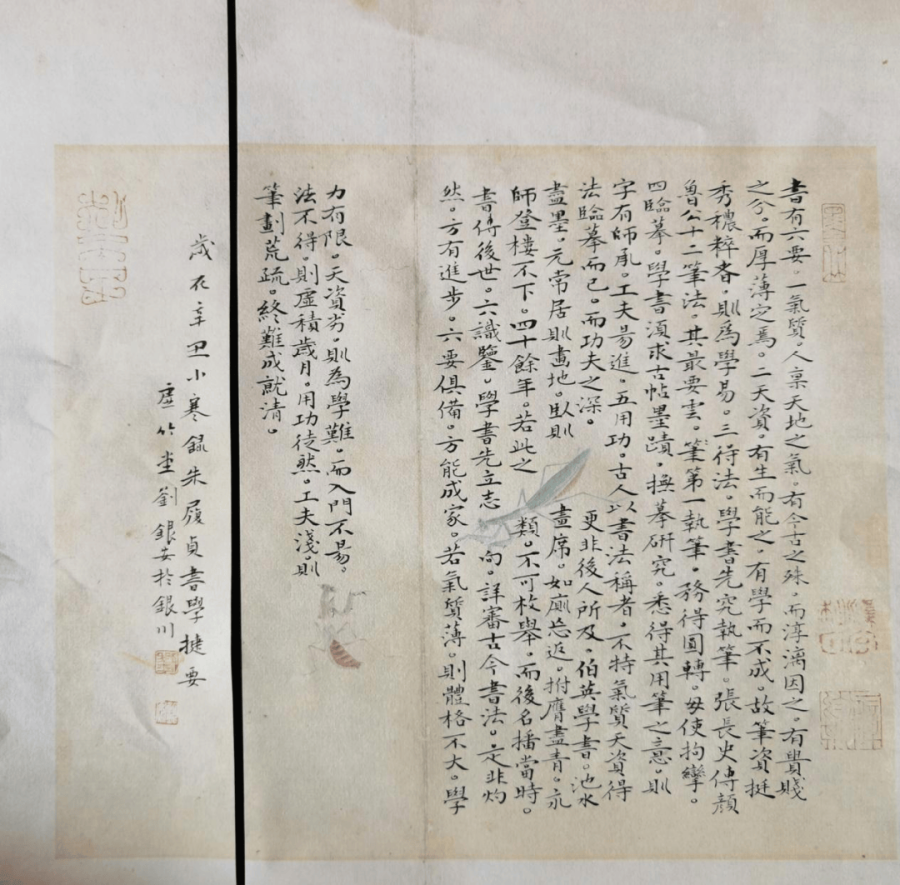

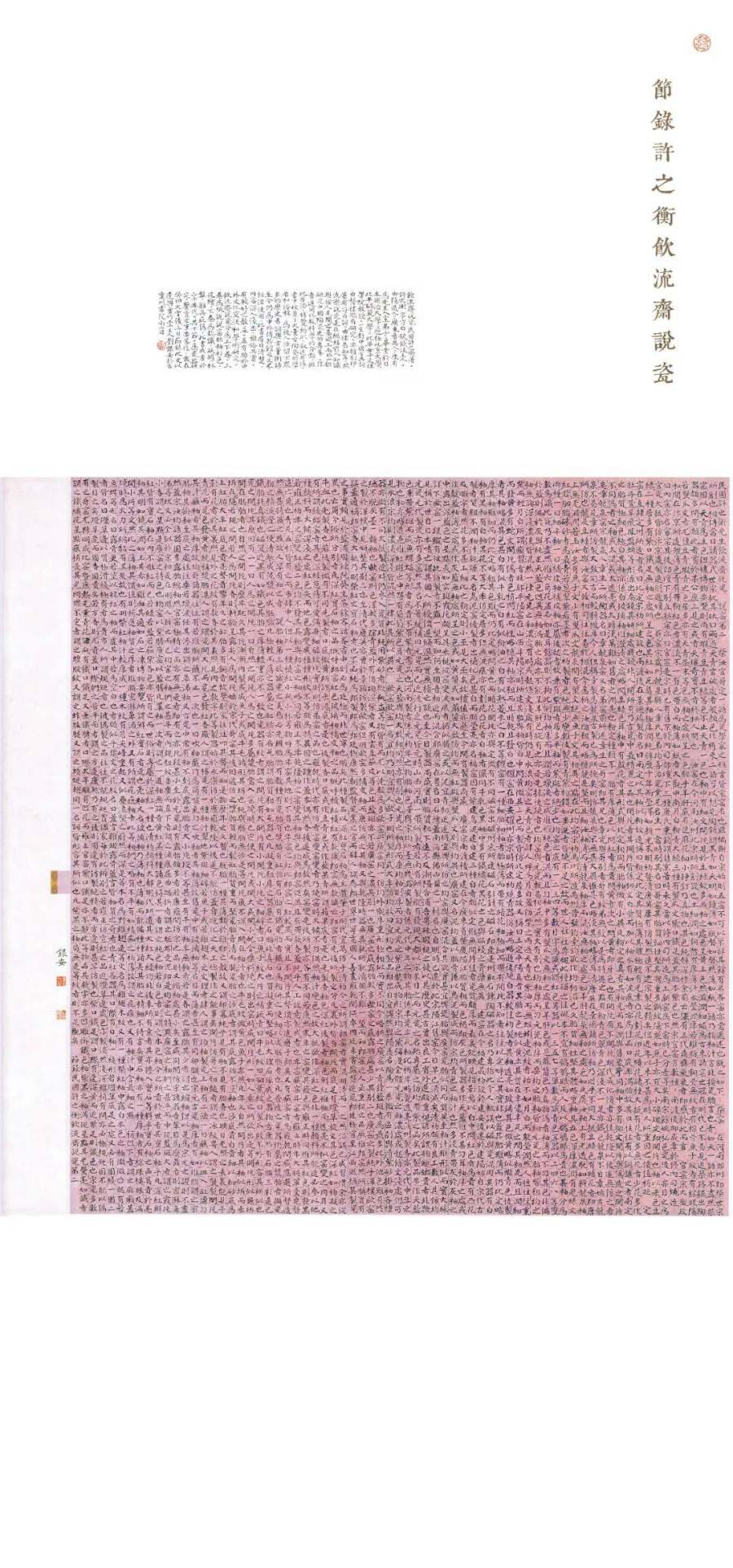

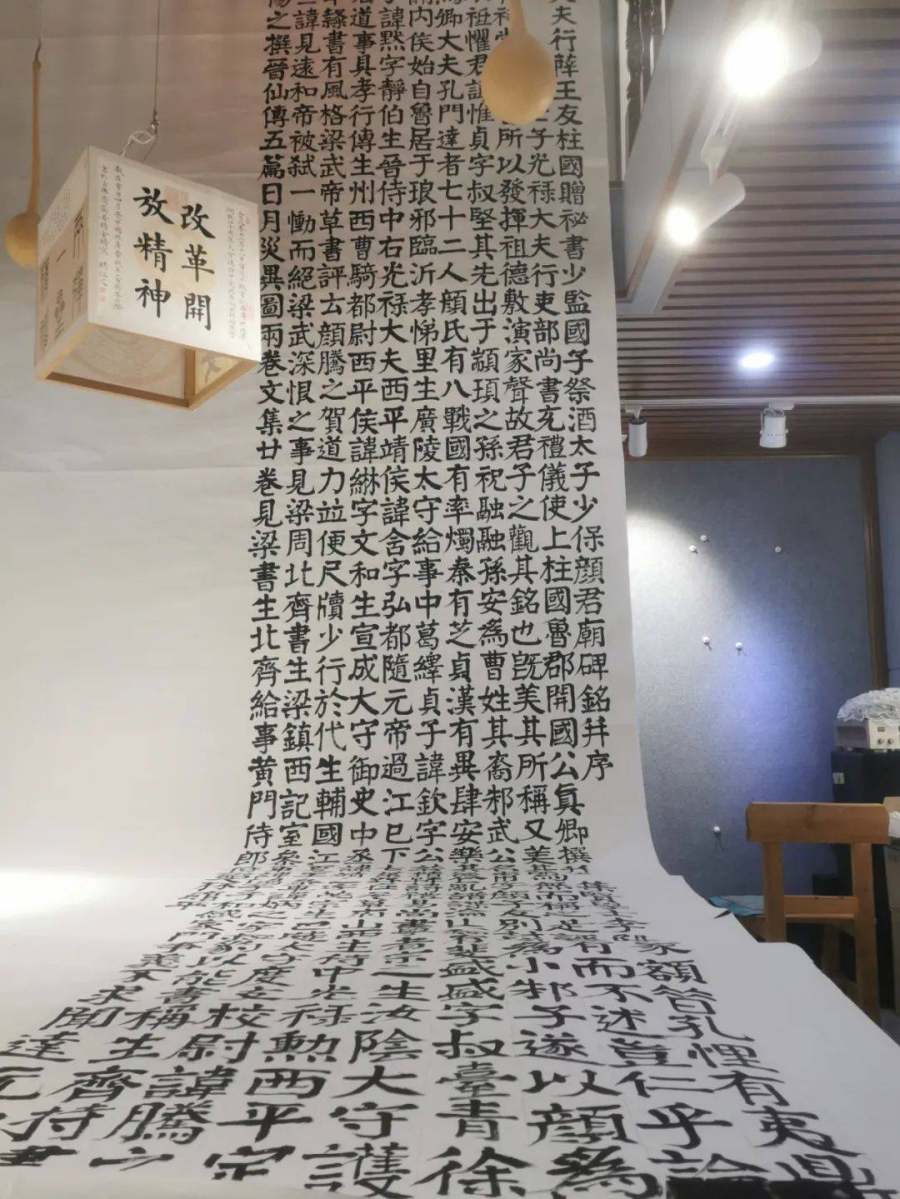

近年来,刘银安开始有意训练写小字,居然写出了乐趣,几乎上瘾。由此,他改变了过去读古人法帖的习惯,不仅要认真对待法帖中的大字,还要认真琢磨法帖中的小字。他发现,一些古今大书家、大画家的落款题字,十分迷人,虽是绳头小楷,却字好味足,生动传神,看之喜欢,品之陶醉。

开始习小字以来,刘银安惊讶于自己的平衡能力、把控能力。一般来说,到了他这个年龄,写蝇头小楷比较吃力,笔划的精微、持笔的平稳、整体章法的布局都是一种考验。对刘银安来说,似乎不是问题,他甚至没有想到自己居然能把小楷写到字体匀称、墨不外散、笔法流畅。他的小字频频获奖,这对他来说,无疑是极大的鼓舞。

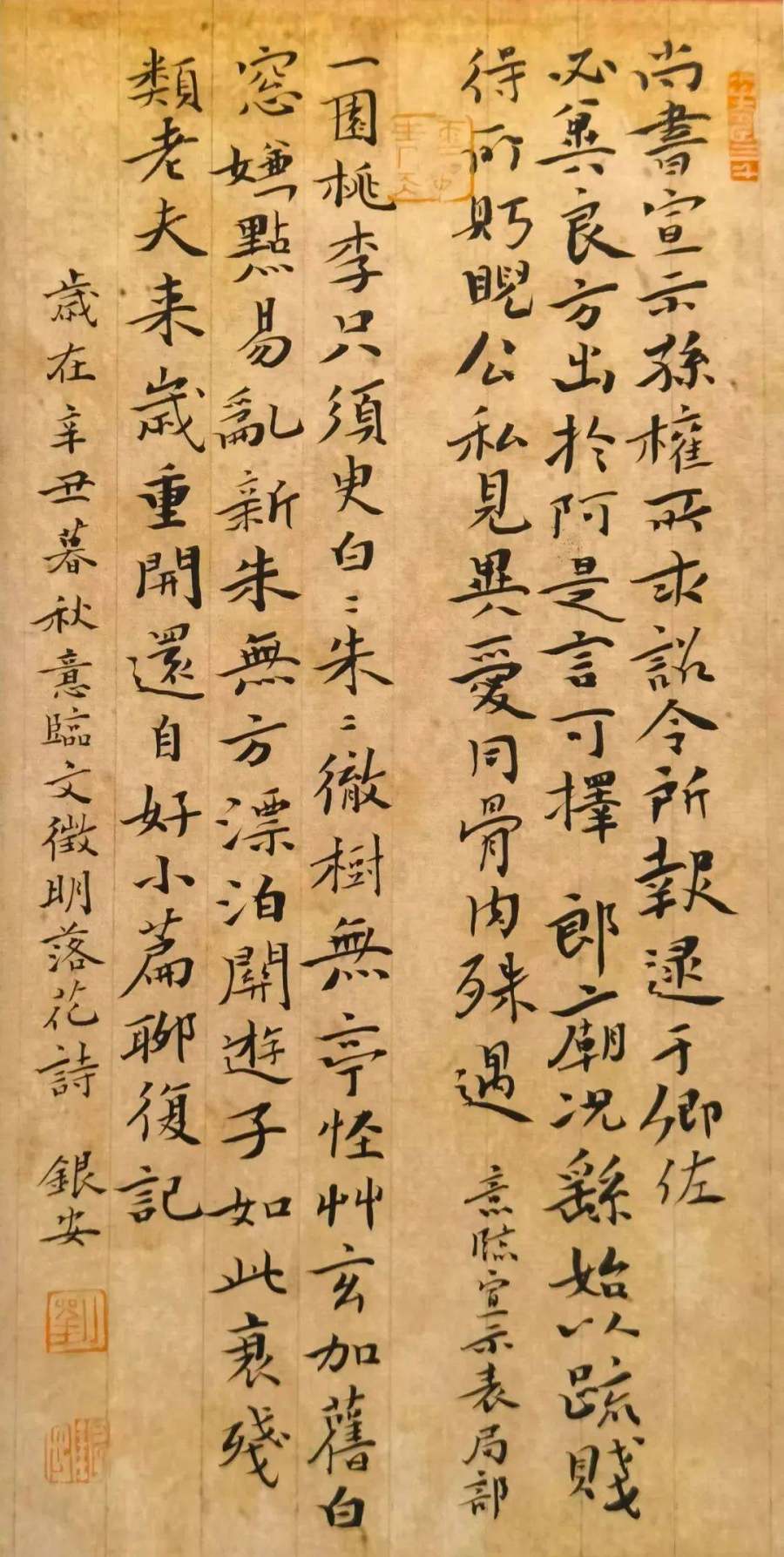

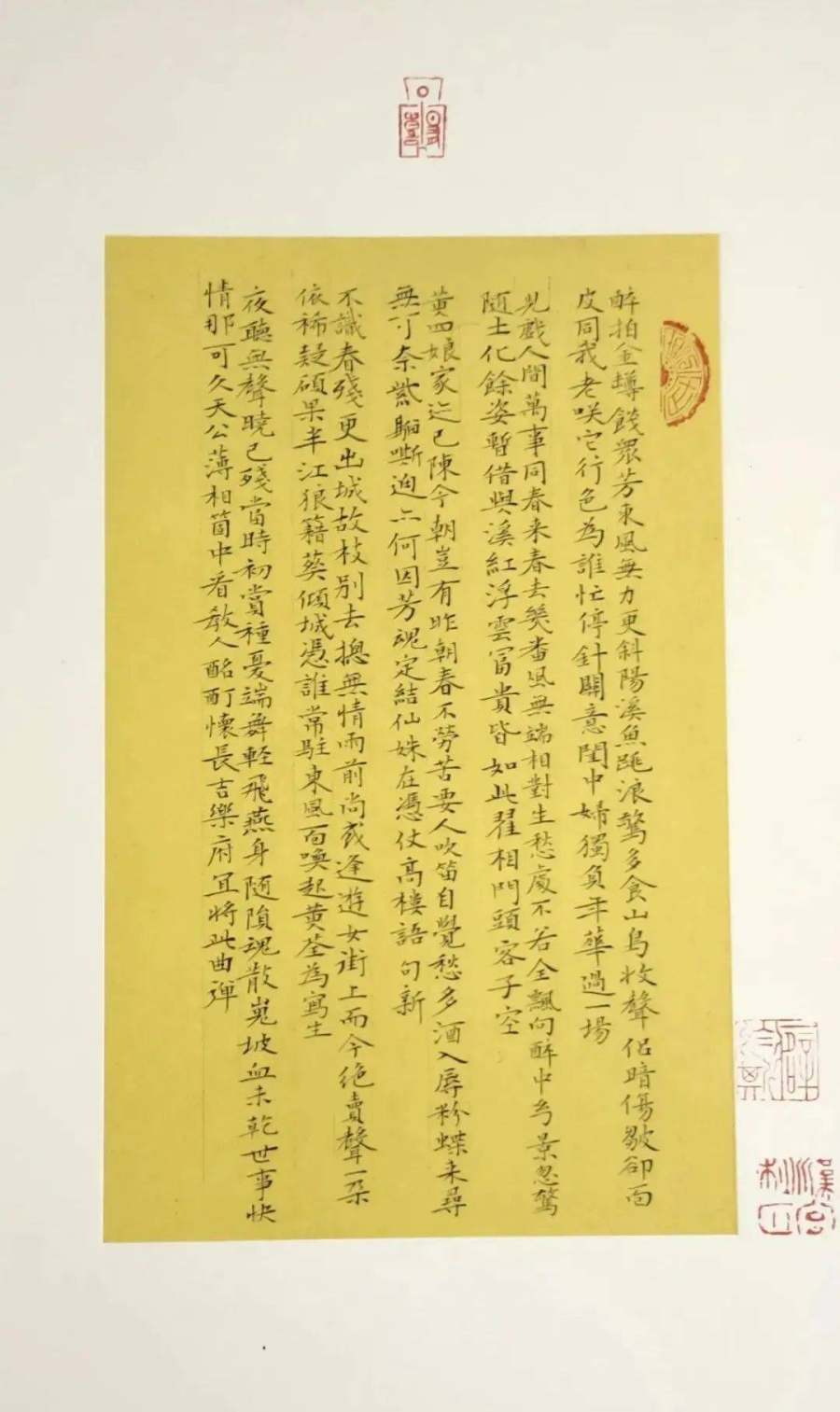

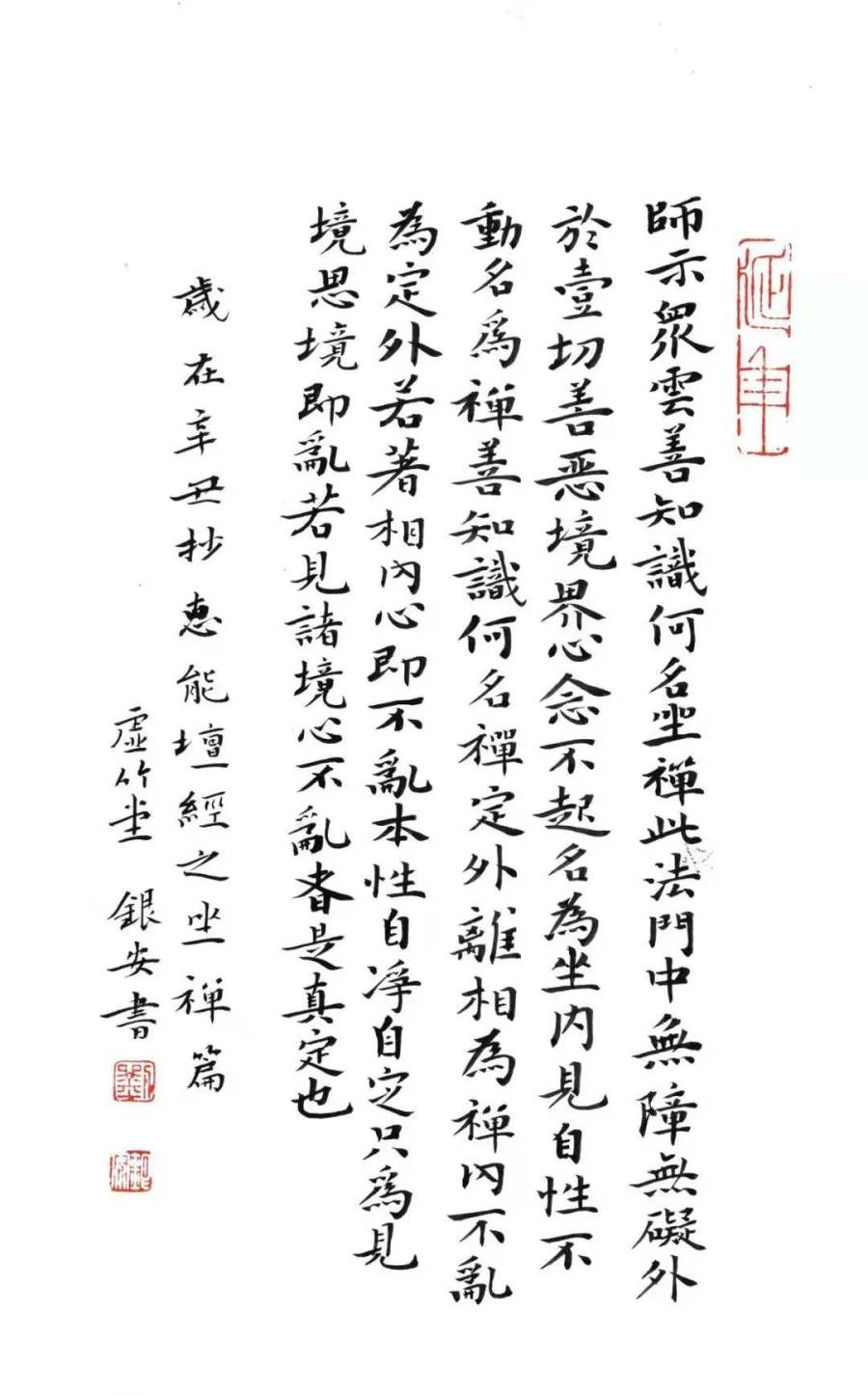

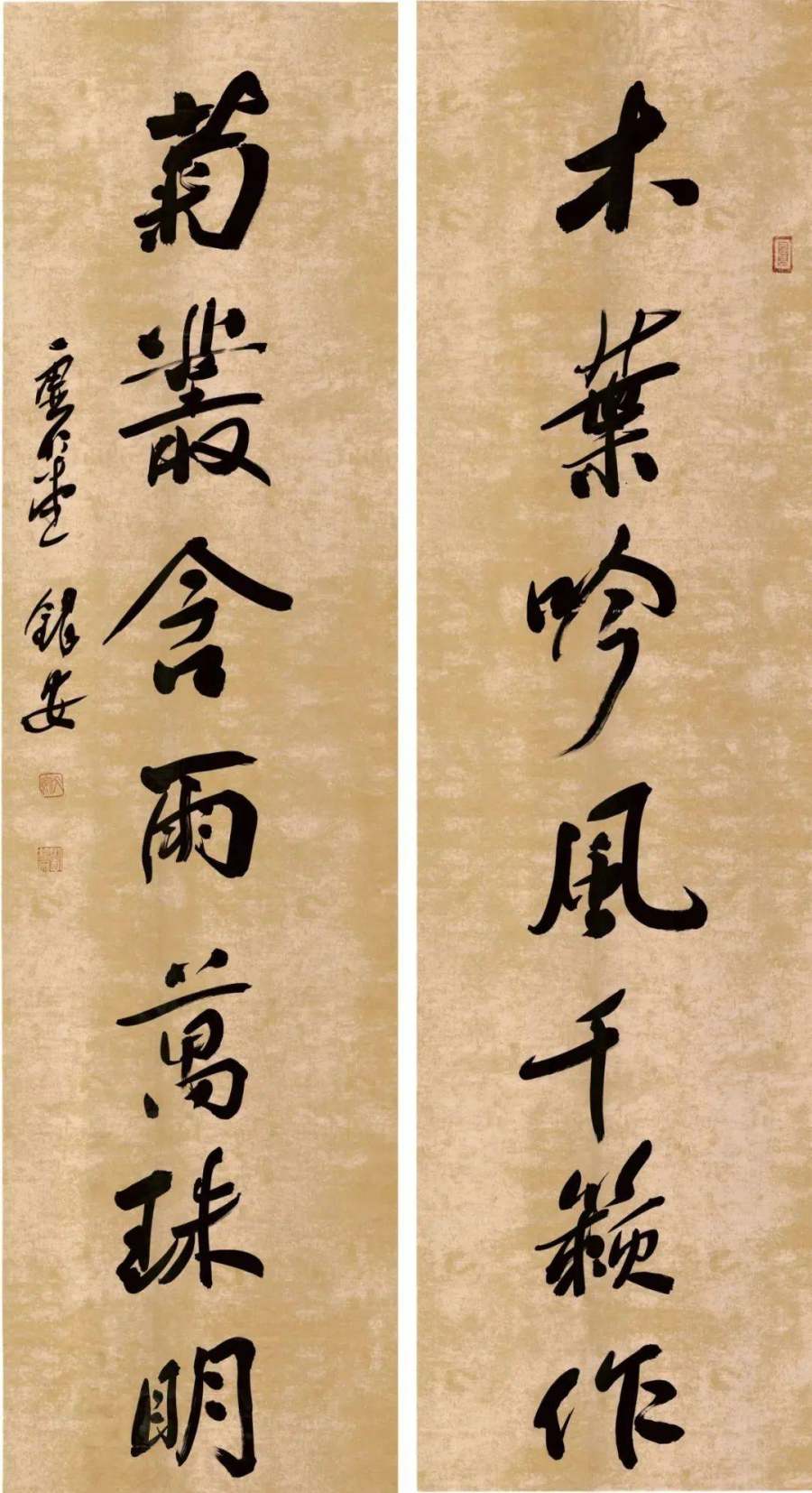

刘银安的书法,耐看,耐得住看,落墨之处,呈现的不只是文字外观的刻意规整,而是稳中有变,变中求稳,绝不妄为;他的书法,别有气质,而气质独属于刘银安自己。他能架得住。

刘银安的书法在可能的空间上裂向作为书法要义允许的可能的极限并能及时收回,真正做到了神起心,形应手,收刘银安,放刘银安,收放自如。也正因此,刘银安是“这一个”,而不是“这一类”;只有“这一个”才可称得上出类拔萃。

作者简介|杨森君 宁夏灵武磁窑堡人。中国作家协会会员。出版诗集《梦是唯一的行李》《砂之塔》《西域诗篇》等多部。诗作获宁夏银川市首届贺兰山文艺奖成就奖;首届《朔方》诗歌奖;《飞天》十年诗歌奖;第五届叶圣陶教师文学奖金奖等。作品《父亲老了》于2011年5月被国际教育机构IB(international baccalaureate)国际文凭组织中文最终考试试卷采用。

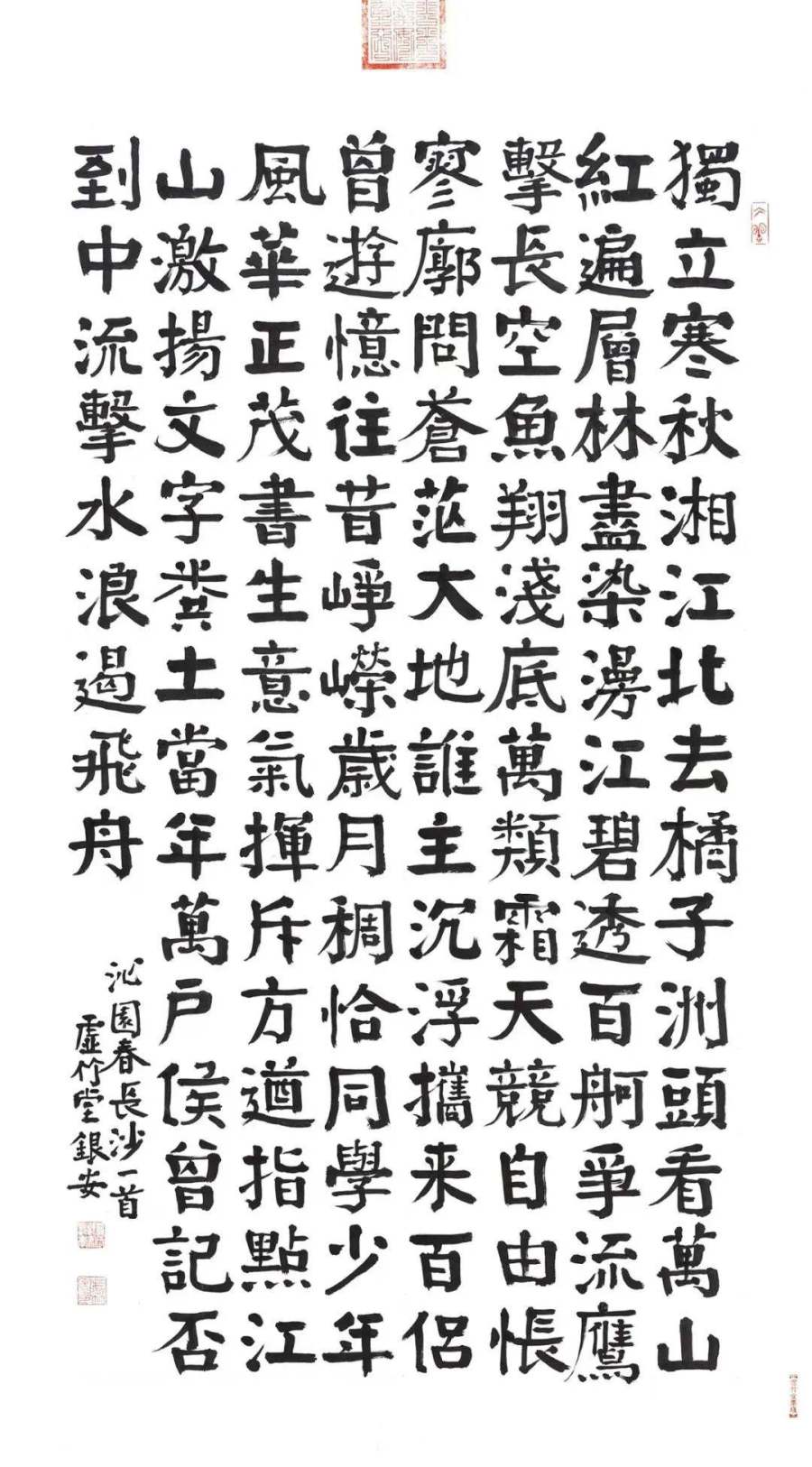

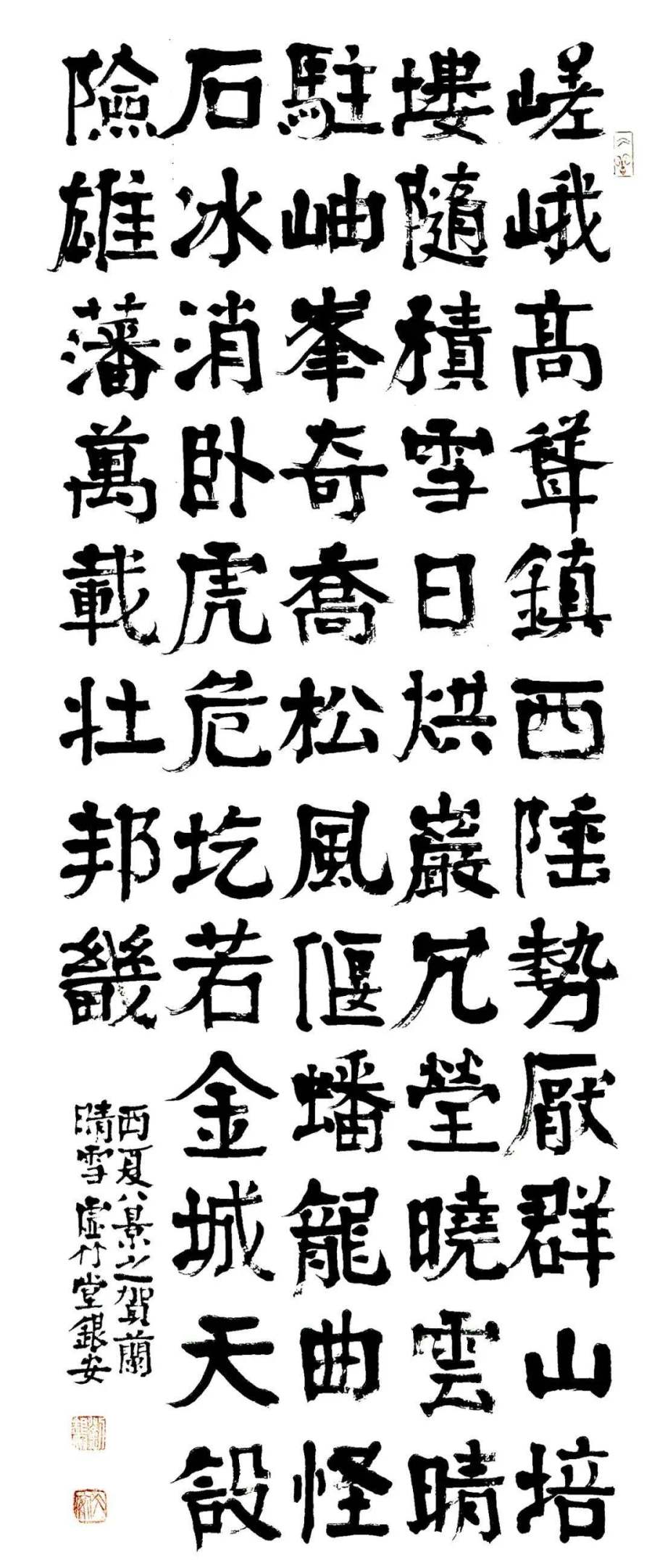

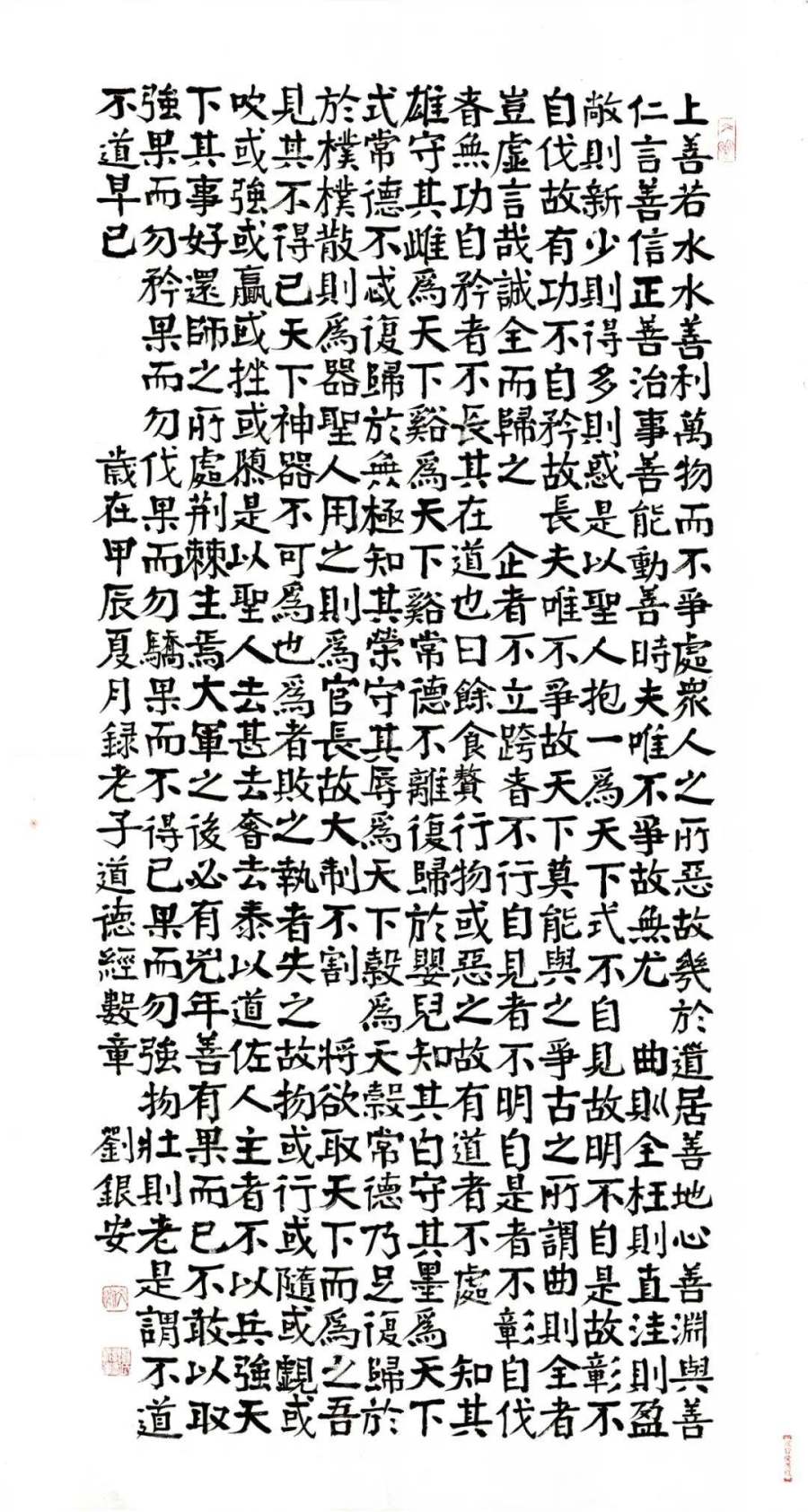

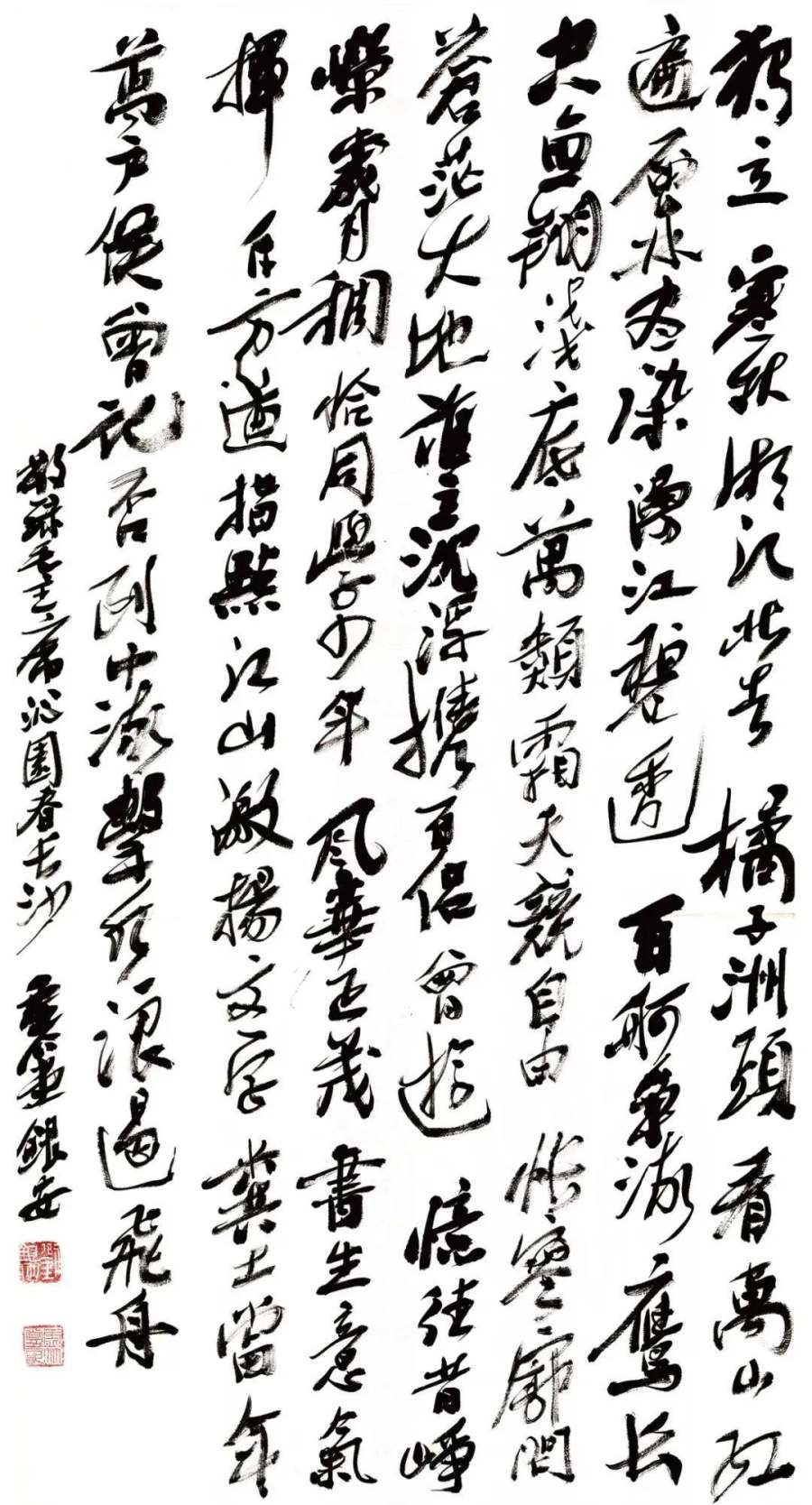

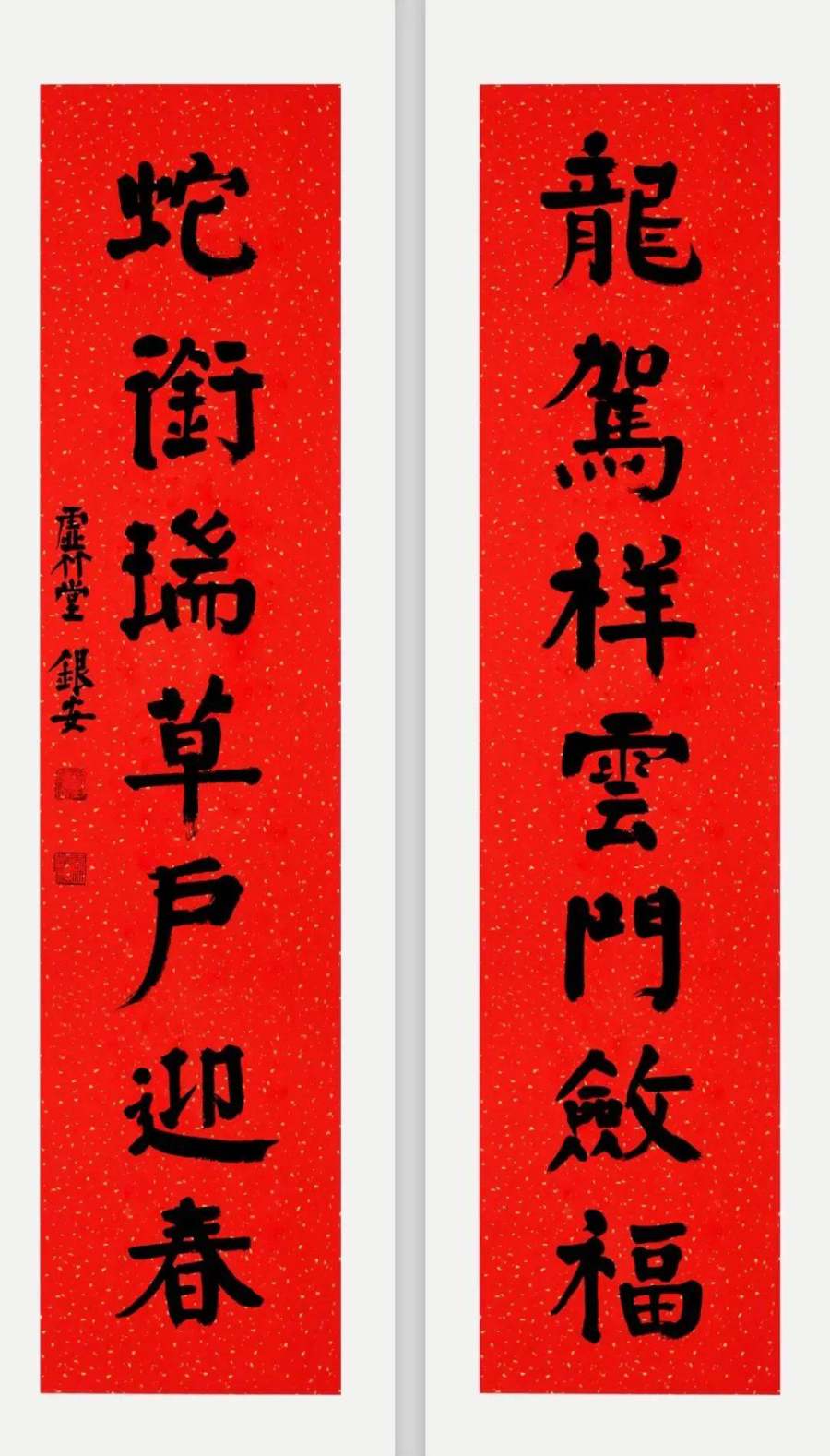

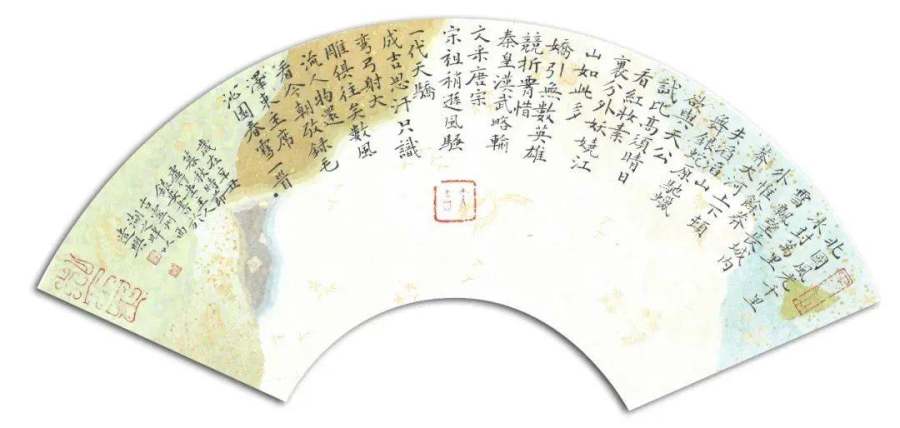

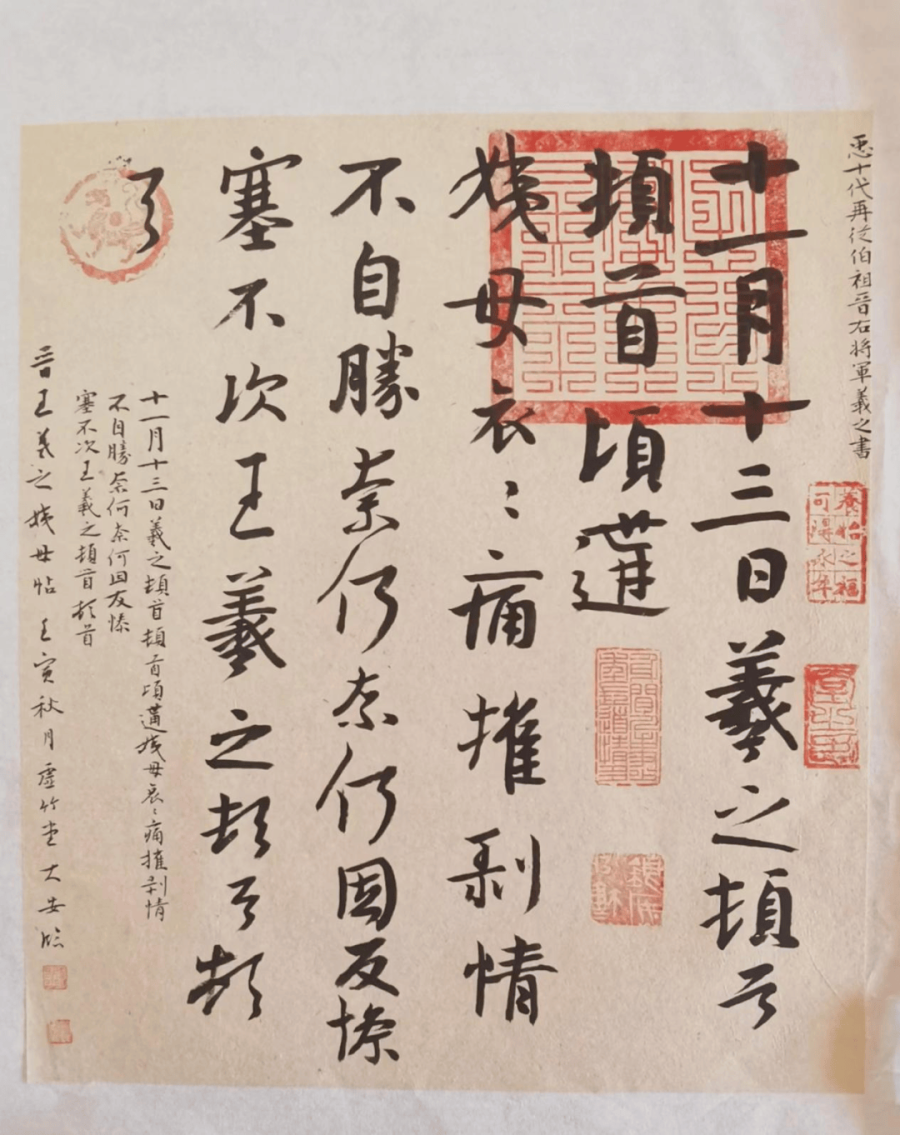

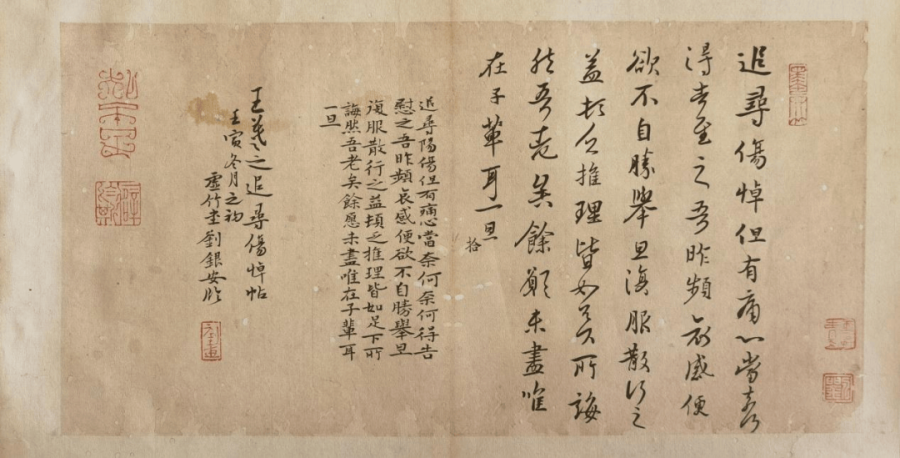

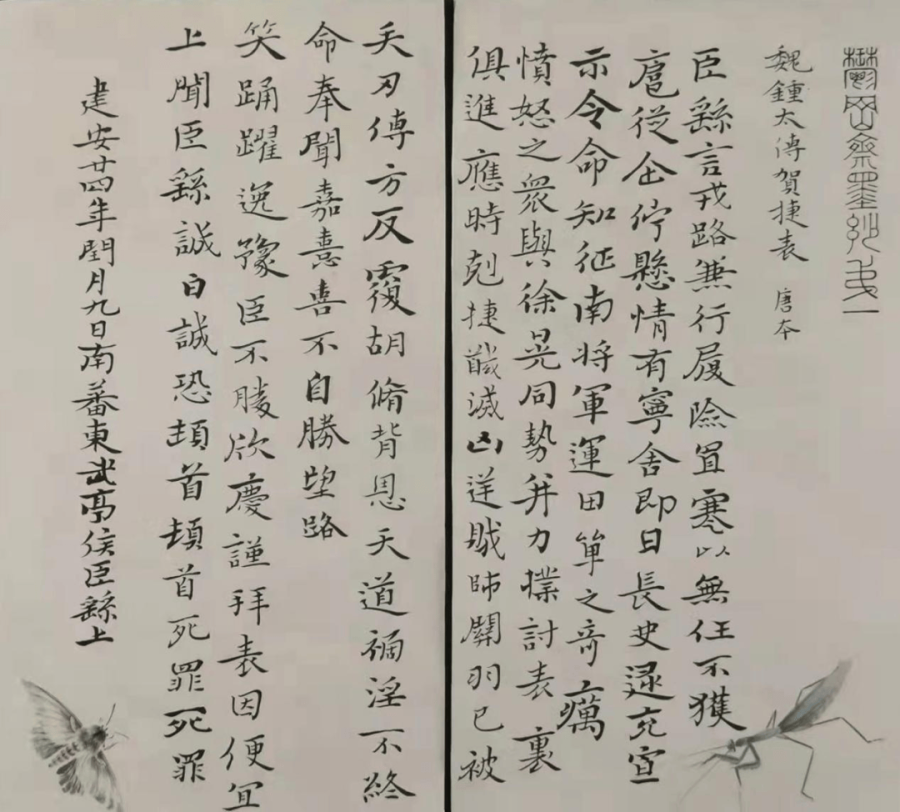

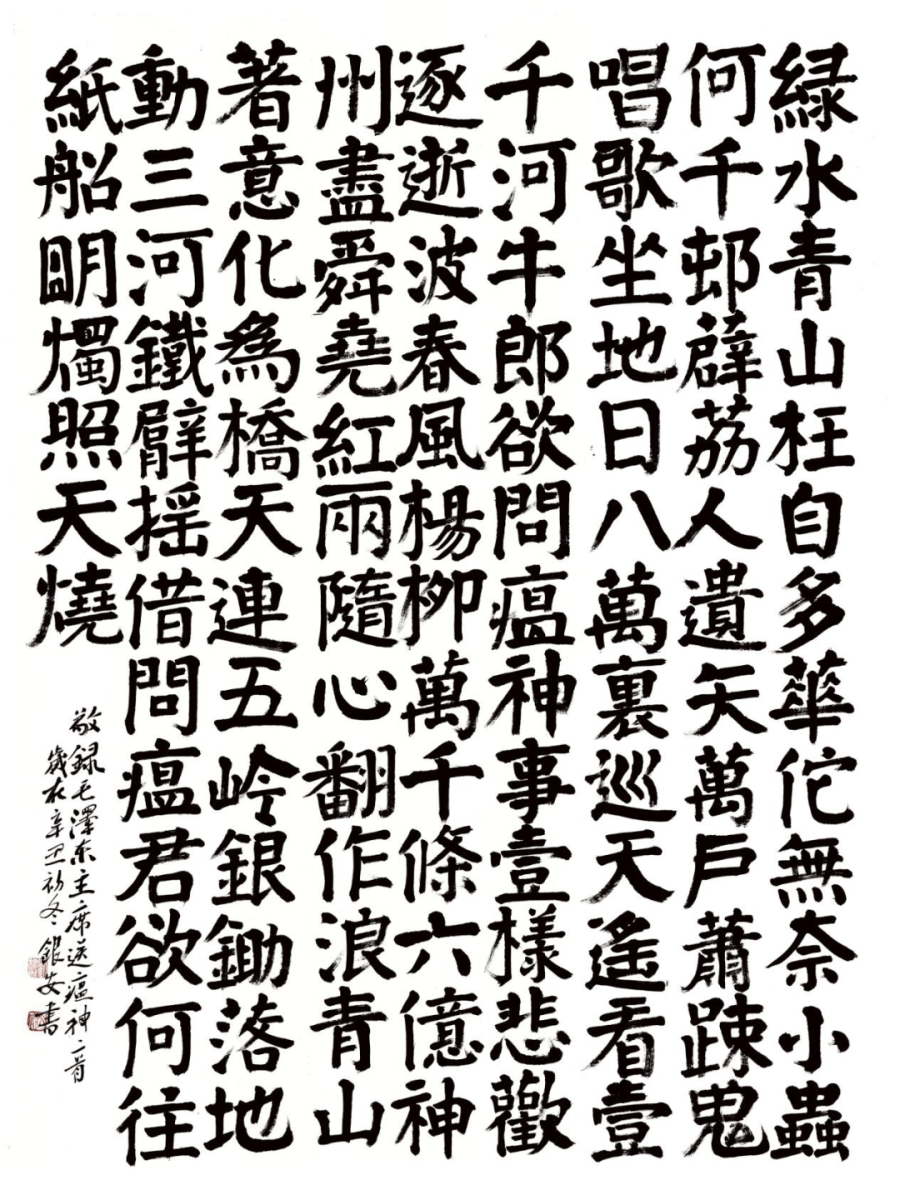

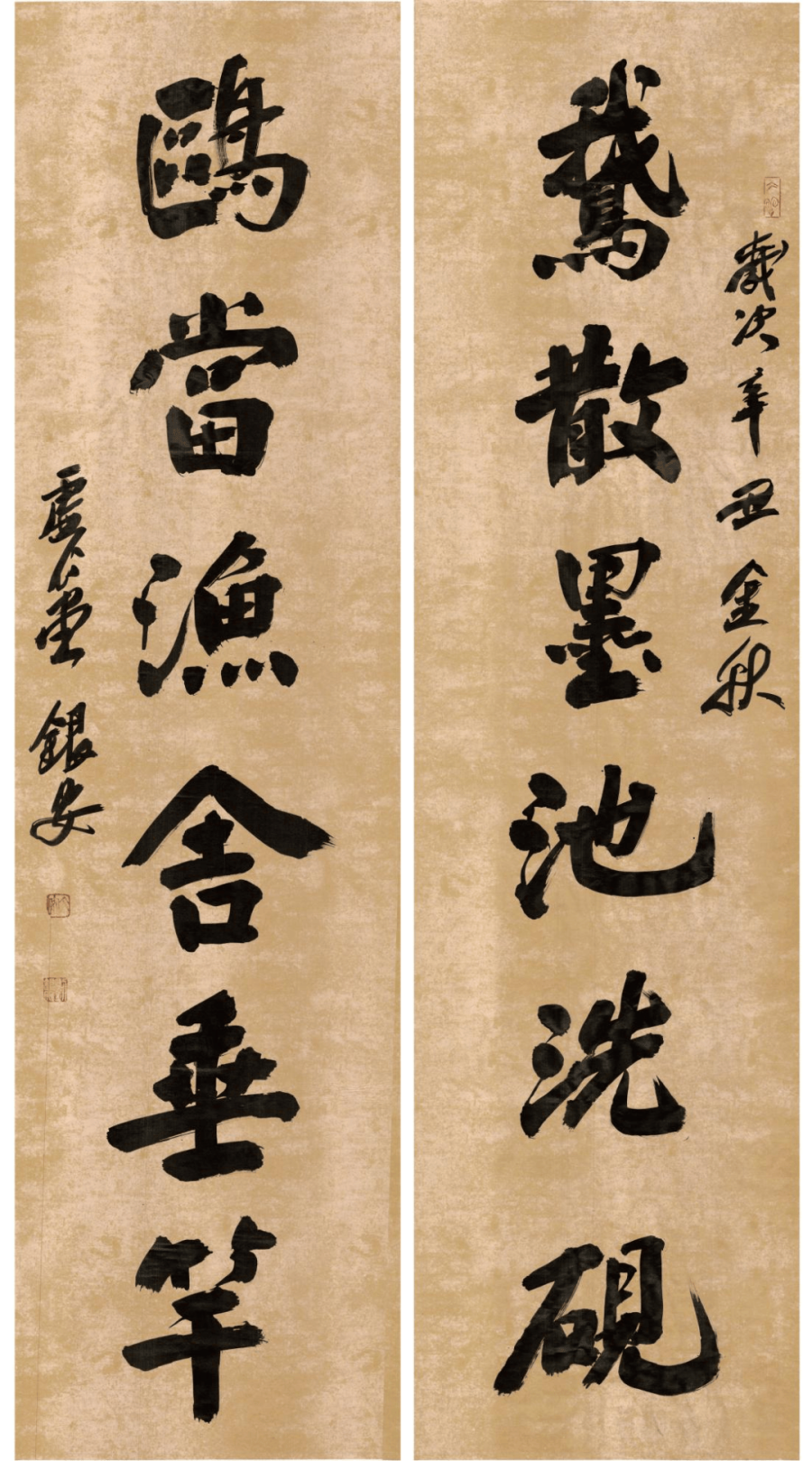

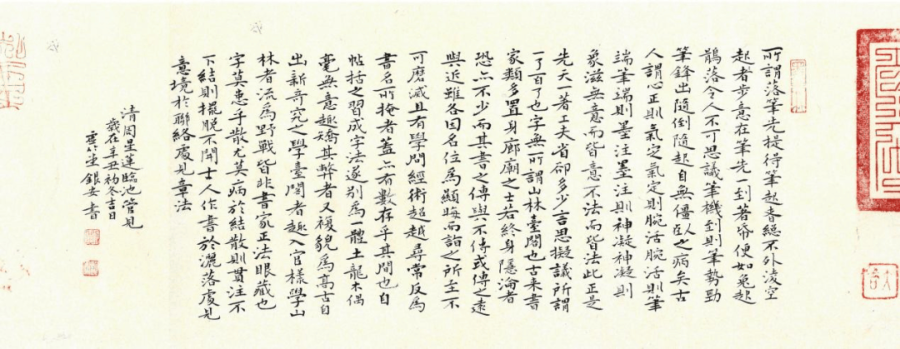

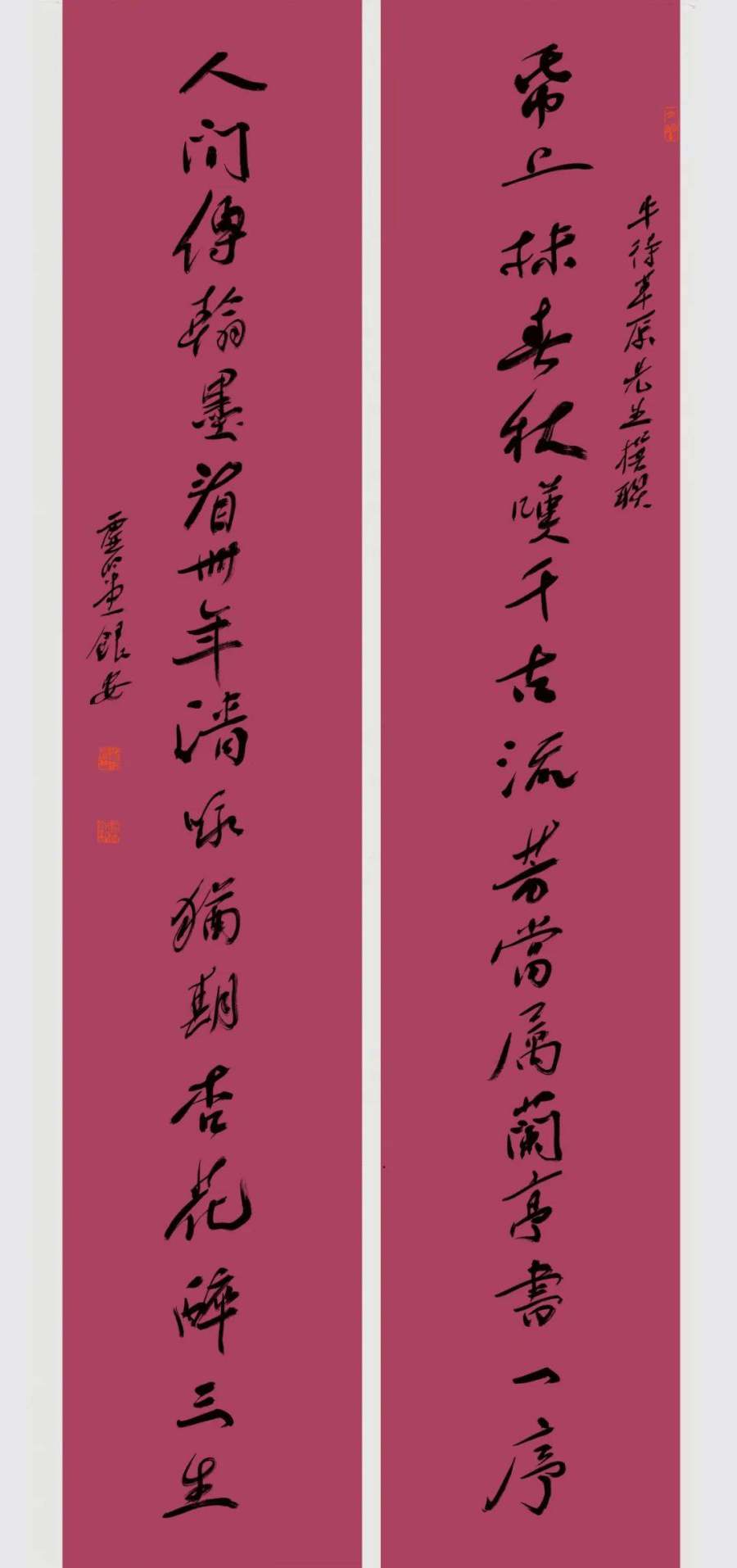

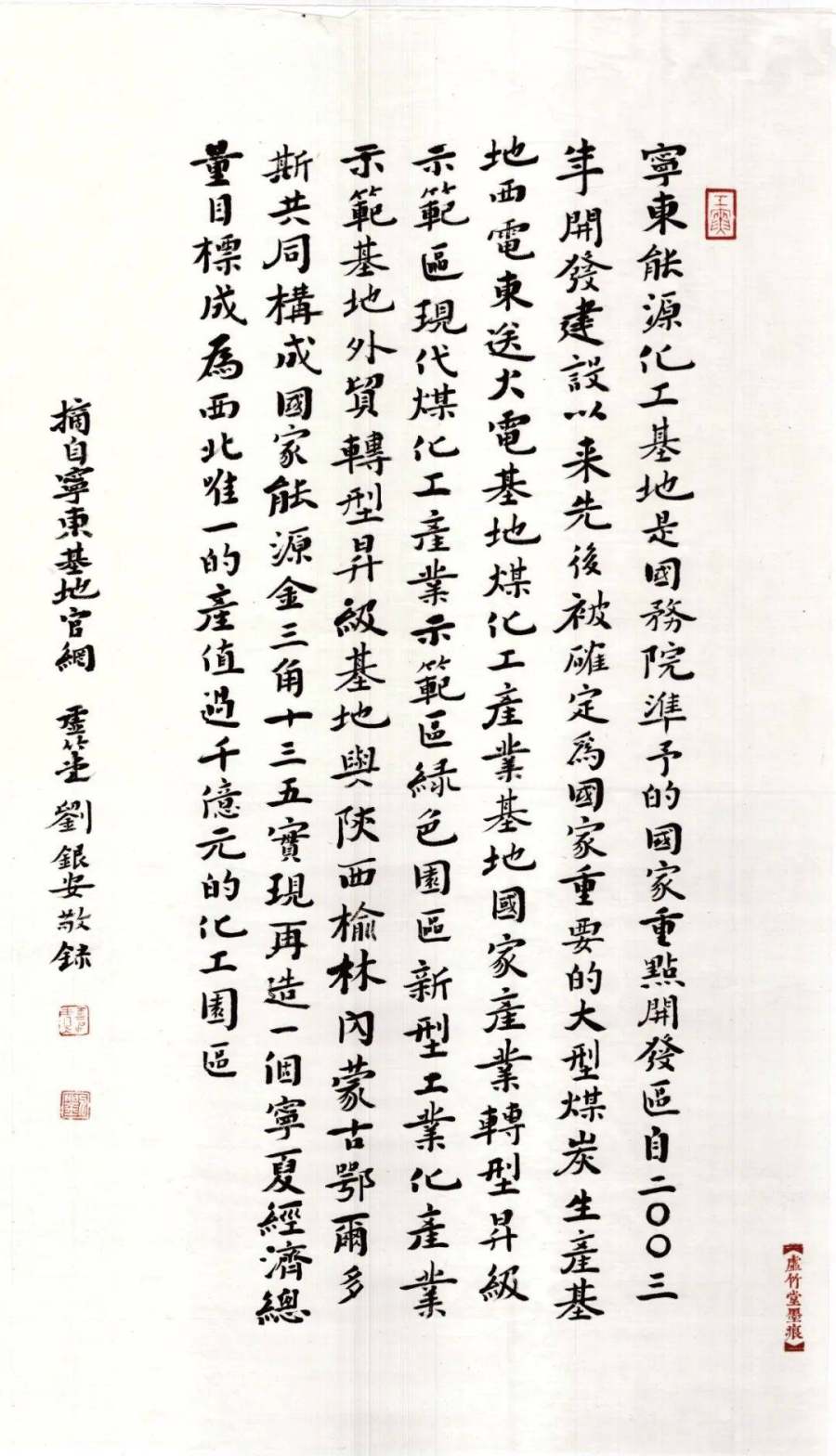

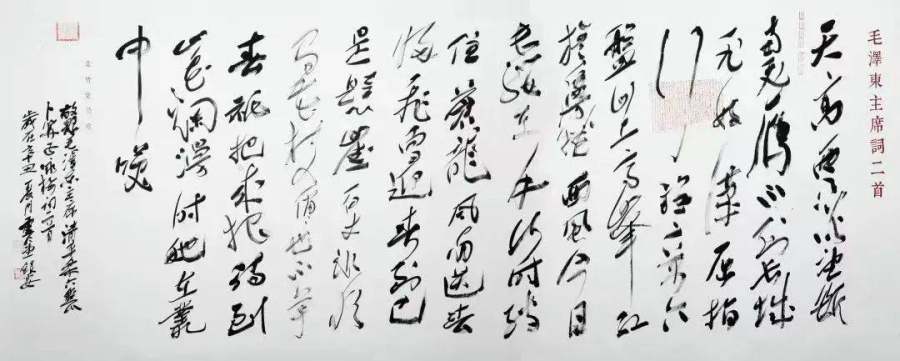

刘银安书法作品

作者简介 | 刘银安,又名大安,号虚竹堂,陕西蓝田人,1965年出生。现为中国书法家协会理事,宁夏书协副主席,宁夏文史馆研究员,银川市文联副主席,银川市书法家协会主席。

作品入选全国第九届、第十一届、第十二届书法篆刻展览(中国书协);

全国首届册页书法展览(中国书协);

全国首届小品书法展览(中国书协);首届、二届、五届中国西部书法篆刻展览(中国书协);

首届中国精神-中国梦---社会主义核心价值观书法作品主题创作展览(中国文联 中国书协);

四届文质兼美优秀基层书法作品巡展(中国书协);

2009、2012年度被中国书法家协会评为“中国书法进万家”先进个人。