缀时光碎片,传华夏文明——中牟县官渡博物馆印记

中牟新区(县)弘毅高中 李志霞

文物是历史留下的印记,是过去写给今天和未来的“书信”,博物馆被称作“活化石”。每次去一个历史悠久的城市旅游,我都喜欢到当地的博物馆逛逛,那一件件文物好像诉说着一段段尘封的往事,见证着人类文明的进步的发展。但恕我孤陋寡闻,中牟的博物馆我今天还是第一次听说。今天,很荣幸应记者站邀约,去中牟县官渡博物馆参观并采访,作为语文教师,向学生传播本土文化也是我义不容辞的责任,所以便欣然前往。

黯淡了刀光剑影,远去了鼓角争鸣。官渡之战的硝烟早已经散去,但是在中牟县官渡桥村,却有这样一个藏品丰富的博物馆,还有一位传奇式的人物,带我们直通三国。这就是馆长李书领和他呕心沥血创建的中牟县官渡博物馆。 据说中牟县的博物馆共有两个,官渡博物馆是其中的一个。它既是官渡桥村的一张名片,也经央视等多家媒体报道过,声名远播,慕名来参观的人络绎不绝,不乏海外人士。

先说说官渡桥,官渡桥位于中牟县城东北2.5公里处,南临郑汴公路,古位官渡水畔,有石桥,名官渡桥,村以桥名,聚落呈长方形,由两个自然村组成:村西官渡桥,村东逐鹿营。村头有一座金色的伟人雕像,伟人右臂抬起,随着目光手指向太阳升起的地方,纵横捭阖,睥睨天下,指点江山。眼前似乎有历史的洪流穿越而过,三国像一幅波澜壮阔的画卷徐徐地在他眼前展开。东汉末年袁绍和曹操的“官渡之战”就发生在该村东西一带。不但官渡和逐鹿营等村名散发着浓郁的文化气息,该村的历史遗迹也可见一斑:曹操拴马槐犹在,“拒袁斩将”碑犹存。官渡桥不但历史悠久,而且土地肥沃。农作物集天地之精华,物产丰富,品质优良。特产西瓜、大蒜,菠菜等,为中牟县良种瓜制种基地,所产的“官渡无籽西瓜”行销东北各省;所产的大蒜蒜瓣饱满,外皮紧实,颜色均匀,香气浓郁;所产的菠菜棵大饱满,叶片宽厚而圆润,口感极佳,畅销全国。

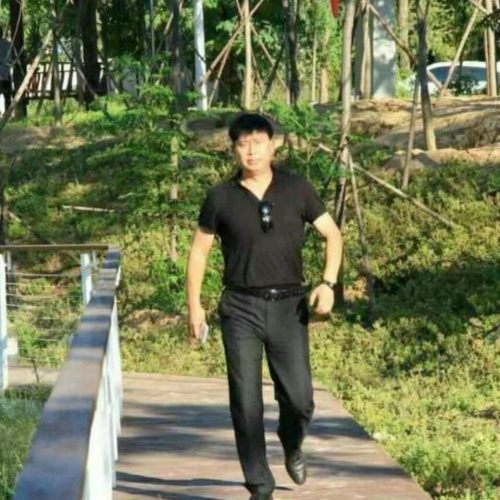

官渡桥人杰地灵,不但物产丰富,而是人才辈出,官渡博物馆馆长李书领就是一个传奇般的人物。我对李馆长的第一印象是朴实随和,个头不高,但步履矫健,神采奕奕。特别是讲解起来文物时,侃侃而谈,如数家珍。一个个老物件就像他的一个个老朋友一样了如指掌。志存高远方能高瞻远瞩,胸怀天下才能大展宏图。李馆长从幼年起便展现出有别于同龄人的远见与才识,他的爱好别具一格,尤其喜欢老物件,一辆纺花车,一台织布机,都能引起他浓烈的兴趣。只要发现古董,哪怕是一块铜板,一枚钱币,他也会不惜省下吃饭的钱把它买回来。问他为什么会对这些文物如此痴迷,他说:“每一件文物都是时间的低语,每一个老物件都承载着先辈的智慧和情感,它们是人类的精神财富,需要我们共同守护与传承。”

这种精神与追求指引着他走上了收藏之路。他的藏品十分丰富,有青铜器、陶瓷器、传统工具与家具等。随着藏品越来越多,他便想着为这些藏品安个家,于是就在2002筹备建成了中牟县官渡博物馆。每一个宝贝都是他的心头肉,每一个宝贝都有一段不同寻常的收藏故事。虽然小有成就,但他并未就此止步,而是不断追求,超越自我。2005他决定前往清华大学美术学院深造。“登高而招,臂非加长也,而见者远。”在国家顶尖学府,他领略到了更上一层楼的风景,有幸师从故宫博物院杨静荣老师,木器专家陈增弼老师和青铜器研究泰斗丁梦老师,技艺日益精进,他内心的文物传承之火也在熊熊燃烧。他除了立誓要使藏品更丰富之外,他还想把文物传递的文化普及开来,吸引更多的教育者与被教育者前来参观学习。

有志者事竟成。目前,他已经把官渡博物馆打造成中牟县唯一一个集研究、收藏、保护、阐释和展示功能于一体的民营博物馆,展厅总面积达2200平方米,馆内珍藏12000余件珍贵文物,时间跨度从夏商周的青铜器,到春秋战国的陶器,再到明清时期的瓷器、木质家具和农耕用具,每一件文物都诉说着一段古老的故事,承载着一个时代的记忆,展现出一幅幅生动的历史画卷。有群众这样说:“精美的青铜器、形态各异的陶瓷器,还有巧夺天工的传统家具,令人大开眼界。这些鲜活的文物,让我们对家乡历史有了更多认识。”

在教育研学方面也贡献卓越。他说:“我们博物馆每年接待研学团队超过20个,总参与人数高达8000余人次。在研学活动中,学生们可以近距离观察官渡之战的兵器、古代乐器、精美的陶瓷器等珍贵文物,感受古代人文风貌和风土人情。”

在功成名就之时,李书领首先想到的是国家,尽管每一个宝贝他都爱不释手,每件宝贝都是他的精神支柱,但他还是家国情怀至上,先后向国家捐赠了320件藏品,他还预计再向国家捐赠1200件。他说:“文物是老祖宗留下的宝贵财富,我有责任和义务把他保护好,宣传好。让更多的人认识到中国的发展,让更多的孩子走进博物馆。”

作为一名高中语文教师,作为中国古典文化的传播者,我为李馆长这样的大爱而点赞!他的这种精神也给予我极大的鼓励,让我更加认识到文化的普及与传承任重而道远!