胡赳赳&赵野:每一段公案都是一幕戏

《碧岩录今释》新书分享会现场

主题:创作缘起与所指性空——《碧岩录今释》新书分享会01

禅宗《碧岩录》今释缘起

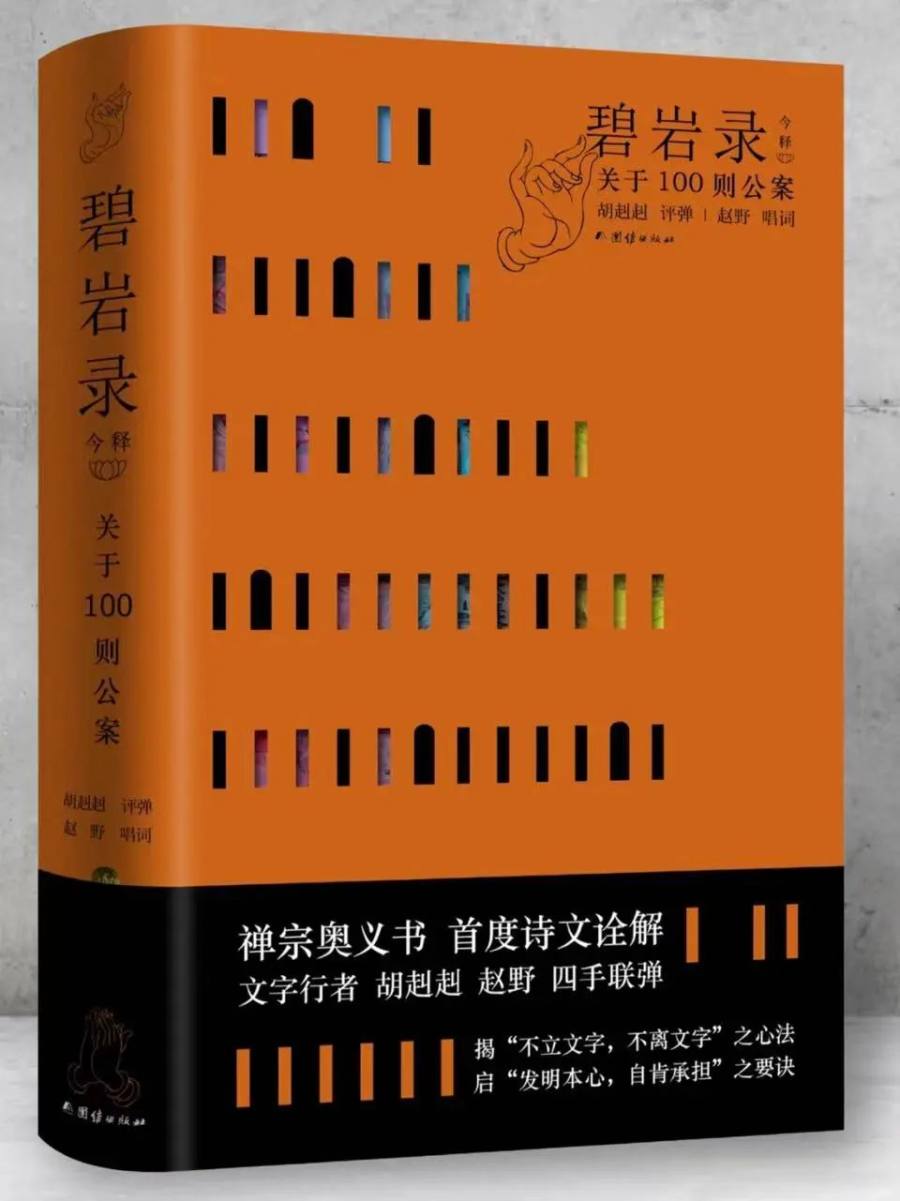

刘昊:今天的活动是分享一本新书,《碧岩录今释:关于100则公案》。这本书的作者是胡赳赳和赵野,他们分别居住在北京和大理。

《碧岩录》是北宋时期临济宗杨歧派的高僧圆悟克勤禅师所著。这本书的特点是一个评唱体系的笔录作品。是在《碧岩录》流传过程当中,克勤禅师对雪窦重显禅师的百则颂古进行的评唱。

今天的交流和沟通中,会有很多禅宗的术语,比如评唱、本则、颂古,会有很多的禅宗话题可以和大家做个交流。

《碧岩录》这本书在整个禅宗史上也非常有名,无论在亚洲还是欧美,禅宗人士都比较感兴趣。先请二位老师介绍一下这本书的成因。圆悟克勤禅师距今已经接近一千年,他出生于1063年。一千年后二位为什么会对《碧岩录》这本书产生“今释”这样一个想法?

书名:《碧岩录今释》

作者:胡赳赳、赵野

出版社:团结出版社

胡赳赳:谢谢!这本书的缘起跟我旁边的诗人赵野有关系。

赵野:我不太记得究竟什么原因开始写作《碧岩录》。我近几年来的写作,都是很早就有一个计划,比如我的很多诗可能在五年前、八年前,甚至十年前就想写,只是一直在等待一个契机。而《碧岩录》一开始真没有计划。

现在回想起来,大概是在2021年,当时有些地方还在封城,但我住在大理还好,没有封城。我可以特别安静,特别自由地潜心读书,思考很多问题。

然后有一天我又翻到了胡兰成的《禅是一枝花》。这本书其实就是他对《碧岩录》100则公案的理解或者解释。我感觉有些非常精彩,但有些确实是随便一说。《禅是一枝花》引的原典特别少,非常简短,就那么几句。所以我对《碧岩录》的原典产生了特别兴趣,很快买了好几个版本的《碧岩录》,才大概明白《碧岩录》是怎么样一本书,这个从胡兰成那本书里面看不出来。

圆悟克勤对雪窦重显挑出来的100则公案,以及雪窦重显的百则颂古,全面评弹。他这个评弹内容非常多——全部汇集成《碧岩录》一书,原文有几十万字。我当时看到原典以后觉得特别有意思,就产生了写100首诗的想法,一个大型组诗。

这也是基于潜意识里面的一些要素。我一直想通过禅宗的观念和方法,突破现代汉语诗歌语言,禅宗其实是一种革命性的东西。更早的时候,一个非常优秀的青年批评家颜炼军——他的老师敬文东是我很好的朋友——请我为他即将出版的博士论文《象征的漂移》写一篇序。我为那篇序起的标题是“语言如果成立,意义自会显现”,几年后我突然意识到,这句话说出了一个新的诗学观念。我们一般的写作,是循着意义的逻辑、情感的逻辑或者情绪的逻辑来展开,这个新的诗学观念里,诗歌写作可以循着感觉的逻辑,语言的逻辑甚至语感的逻辑来展开,这就是“语言如果成立,意义自会显现”的意思。但语言怎么才叫成立,是考验一个诗人功夫的事。

2019年,我写过一首《梅子熟了》,把禅宗的一些话头组合起来,写成了一首诗。

可能是有了前面这些东西,我当时就觉得可以写100首诗。但我不是写禅诗,也不是写禅,而是写诗,我希望用禅宗的观念来解放语言。

另外,《碧岩录》原典几十万字,一定有足够的元素或者素材,我可以转化。在写作过程中,我是看完一则公案写一首诗,这些诗跟原典本身有的有关系,有的毫无关系,有的只是受它的启发等等。

所以,我的《碧岩录》是作为诗来写作的。

循着感觉的逻辑或者说语感的逻辑展开,写作的时候感到特别自由,特别过瘾,甚至是特别欢喜,有一种随心所欲的感觉,这也是禅宗的精神。我在这个过程中,建立了我的一些诗学观念。

02

为什么说诗歌最接近禅学

胡赳赳:我的印象特别深。有一天下午,赵野跟我通了一个电话,滔滔不绝讲了40分钟,我感觉他的诗学观念在喷,已经控制不住了。

他刚才说的那句话,我可以做一个注释。他说“语言如果成立,意义自会显现”。这句话里的“意义”是什么?就是超越逻辑的可能性。因为所谓的追寻意义是在一个逻辑的思维的观念当中,而语言如果能够做到脱口而出,它自然会有一种天机发露,这个天机发露就会超越我们理性的语言中枢分析它的意义的能力,所以诗和禅严格来讲具有一种同一性。为什么赵野会受胡兰成《禅是一枝花》的影响,因为胡兰成有一句很重要的诗学观念叫“禅语不仁诗语险”。

那么如何理解这样一句话,其实也不要试图通过理性的思考去理解,就是你把它当一个话头去参,或者说你把这样一句话当一个公案去参。这句话影响了赵野。为什么影响他?当你们去看这样一本书,你们会发现他把那一句诗化用了。

赵野:我的《碧岩录》完成后,有两则题记。一是“语言如果成立,意义自会显现”;一是集胡兰成的两句诗,“禅语不仁诗语险,马驹踏杀天下人”,后一句典出马祖道一,前一句我觉得很精彩,说出了禅和诗的本质,我的《碧岩录》似乎也可以印证这句话。因为编排的原因,这两则题记都删掉了。

胡赳赳:“禅语不仁诗语险”,这是胡兰成对于禅和诗很重要的一个观念。禅语不仁,他是接着老庄哲学去讲的,“天地不仁,以万物为刍狗”,所以禅语也不仁。禅语不仁是因为超越了善和恶,超越了真和假,超越了永嘉学派的义利之辩,就是义大于利还是利大于义?它超越了这种二元对立。

我们讲公案的顿悟,其实就是要打成一片,打成一片就是不二之学,不二之学就是超越二元对立,你之前认为的矛盾全都烟消云散。所以禅语不仁就是形而上的一种探索。形而上是无体无用,没有体用之分,无形无相,没有形和相之分。

“诗语险”是什么意思?诗语要险绝。为什么?因为当你表达为诗,就落实到文字,落实到文字就意味着形而下。当你动了思维就已经形而下,动了意念就已经形而下,更不用说落实到语言、文字、诗歌、文章,就更加的形而下。因此,当我们看那么多经典著作的时候,我们能不能够看出来那个诗语险的东西,也就是说我们用有形的文字去表达的是一种无形的指近达远,我们是用一种能指去表达一个所指,这个诗语险,就险绝在这儿。

赵野的100首诗或者说唱词,构成了这本书的重要部分,但这100首诗又是独立成篇的。我透过这些诗,看到了赵野诗歌当中那种豁然性,也就是可能性,看到了他的诗歌当中可以阐释、可以去进行多元意义的表达。

当赵野让我写一点文字的时候,我说,如果我写的话,我愿意在《碧岩录》和你的诗歌当中做一个跳板。当你去读了《碧岩录》原典,再读我这个跳板,然后再读赵野的诗,就能够感受到禅和诗的魅力,感受到禅和诗的一体性。

为什么说诗歌最接近禅学,因为诗歌要想写得好,最终需要你的境界提升;而禅宗其实就能打开一个人的境界,我们称之为扩充你的硬件设备。你学很多技术,是你装很多软件,但是你能不能扩充你的硬件设备,也就是说你的心量、你的格局,能不能够发明本心,能不能够明心见性,能不能够通过这么多缘起去体会性空的魅力。

你只要写诗,最终都会进入、理解禅的境界。因为当你心量和格局打开的时候,你就会发现,以前你在乎的东西,你已经不在乎了;甚至于以前你在乎的意义、追求的意义,也都消失掉了。也就是说,所有围绕着你个人建立起来的意义,建立起来的根基,建立起来的执着,全都粉碎掉了。那么这个时候,你真的就会进入到一种无我之境,这个无我之境,既是诗境,也是禅境。

03

不立文字,禅宗怎么能传下来?

刘昊:关于书的两个部分,刚刚胡老师跟赵老师已经聊了很多,我们看到背板上的两位作者,通常叫联合撰文或联合撰写、联合著作,但我们一个叫评谈,一个叫唱词,这两个词的话我觉得比较有原创性和开创性,因为它们合并起来就叫评唱。

我们去看《碧岩录》原文,每则公案均有“垂示”“本则”“颂古”“着语”“评唱”五个部分,主体就是评唱。大家如果有机会可以把《碧岩录》原本和今释对照,会发现今释和古人不太一样。赵老师这边是100首和禅宗相关的诗歌,胡老师这边也提到作为一个桥梁,一个嫁接,他写了自称为评弹的部分。

二位都是文字工作者,禅宗会提到“不立文字”,会提到要“顿悟”,不要太多的思索。那么二位在写作的过程中,对于“不立文字”是怎么去思考的?

赵野:首先,《碧岩录》是一部伟大的原典,它被称为“宗门第一书”。我相信每个人如果能够读一读,不管读懂多少,都会开卷有益。我们这本书,我觉得很有意思的一点是,赳赳是在对原典作正解,在建构。而我的诗其实是解构的,禅宗是对佛学的一个解构,我的诗是对禅宗的一个解构,因为我最终是回到了诗本身。

胡赳赳:佛学另有两个流派,一个关心本体,称之为“空宗”或者“中观宗”;一个关心现象,称之为“相宗”。相就是现象之学的意思。赵野提出来的观念,是他关心句法,关心语法,关心指法,指的是他对现象之学更加有心得,有体悟。

关于不立文字和不离文字。因为禅宗长期以来的教诲是不立文字,教外别传,拈花一笑;禅宗重视的大经大典,都属于那种以心印心或者以心传心,包括大家都熟知的公案。五祖弘忍传法给六祖惠能,也是半夜三更让惠能到方丈室里头,把袈裟交给他,让他连夜就走了,怕他遭受别人的迫害。这种以心传心的方式,有点像圆悟克勤说的男女之间的那种暧昧,就是我们一个眼神对上了,互相都懂了。那禅宗怎么能传下来?传不下来。千万人当中,你跟一个人对一下眼神,觉得是知己;千万人当中,你听到他弹了一首歌,就引他为高山流水,最后那个人死了,你也不弹琴了。

这其实都是一种以心传心的方式,它背后都是禅宗的形而上的智慧的一种体现。但是它太高级,可能千万分之一才会有这种顿悟或者开悟,或者说是一见如故的感觉,所以它传不下去。

因此,禅宗除了要不立文字,其实它也必须不离文字,它离不开文字。不立文字它能够传人,但是不离文字它才能够传世,有一代一代人把这个东西告诉大家,通过语言,通过公案,通过棒喝,然后通过我们的集子《碧岩录今释》。

04

每一段公案都是一幕戏

其实《碧岩录》在历史上也曾想回到不立文字的状态,你懂就懂,不懂拉倒,所有的人参《碧岩录》公案就变成一个套路。变成套路有一种危险性,就是狂禅滥道的问题,就是为悟说悟,没悟假装开悟。实际上,在历代的祖师当中,他们所留下来的遗言很多都是文人士大夫代笔。在历史当中很多祖师爷传给徒弟,临终的时候要立个文字,要写一句诗,写一个偈子,传下来。像我们熟知的弘一法师,他写的是“华枝春满,天心月圆”。苏东坡最后的遗言是“吾生无恶,死必不坠”,我没做过什么坏事,并不至于下地狱。王阳明也有“此心光明,夫复何求”等等。他们都会在临终表达自己的觉悟,自己的见解。

从唐五代禅宗最盛的时候,那些祖师爷其实很多都跟惠能一样是文盲。但是因为文字禅太盛行了,最后逼得这些祖师爷没办法,临终的时候也得留一个纸条,留一个遗言,就变成一个祖宗的家法。这其中就有很多造假的可能性,比如找个公务员代写,那个时候公务员都是大学者。比如写四个字,写十六个字,写一句诗,对于宗派而言,这就跟家训或者家谱一样,它的可信程度其实并不高。因为你说起自己的祖宗,说起自己的宗门,说起自己的宗派的时候,往往都会吹牛。

胡适当年就认为立下来的这些文字,包括《六祖坛经》,都是后人篡入的,菏泽神会和尚是一个代表。所以胡适的《中国哲学史》写到北宋时期,写到唐宋交界的那个地方,他就写不下去了。胡适因此被学者嘲笑下面什么都没有,他就写了一个《中国哲学史(上)》,写到中国禅宗史的时候就写不下去了。

胡适那个时候跟日本一个禅宗的学者铃木大拙争论,铃木大拙就告诉他,宗派当中不管是真的假的,是虚构的还是非虚构的,都会带给你一种理念或者信念,你只要信就会有信念,你的身心就会受用。他举了一个例子,比如说我们的传统文化,历史故事当中有很多是能带给我们信念,但却是不真实的东西,比如说山海经,比如说大禹治水,比如说后羿射日,比如说嫦娥奔月,这些东西都能够给你带来一种信念,一种浪漫主义、理想主义、乌托邦的东西。

所以这是禅宗的一个特点,你不用去考证它是否发生,你可以把它当神话看、当传说看、当小说看。

在解读《碧岩录》公案的时候,我几乎是按戏剧的方式,这里头有独幕剧,有多幕剧,有每一个场景,每一个过门。如果你做戏剧,你就要把这些公案用戏剧的方式表达出来,这会是一个非常好的尝试,因为每一段公案都是一幕戏。我经常读公案,短短的几十个字,我能读得冒汗,里头棒来喝去,惊心动魄。

禅宗的公案当中,至少有一小半是虚构,有一大半是现实,但这并不妨碍我们吸取当中的毅力和智慧,就像是在神话传说《创世纪》的史诗所具有的那种毅力和智慧。我们无论是去读《圣经》,还是去读《荷马史诗》,都能感觉身处一个天地混沌、人神交接的创世纪的过程中,它们往往可以给我们以勇气、信念和智慧。在《碧岩录》100个公案当中,就有这样的智慧存在。这个智慧就是,我们始终认为通过形而下的努力,能到达那个形而上的境界,这是一个信念。只有具备这种信念,你才会去解读它。如果没有这个信念,你会觉得乌托邦都是假的,你会觉得它是抽象的,你会觉得它是不可能实现的,或者说你会觉得开悟这个事情根本就不会有……的确大多数人都是江湖骗子,都是为悟说悟,都是狂禅滥道,都是用小的机智代替了大的智慧。

05

禅宗公案,没有人会告诉你答案

在禅宗公案当中,我尤其推荐大家阅读赵州和尚,赵州从谂禅师。他的老师南泉普愿有个“南泉斩猫”的公案。东院西院争抢一只猫,两院的和尚都说是自己的,争得不可开交。南泉就提了一把刀说,你们现在说得出来,我就不杀猫了,说不出来,我就把这猫杀掉。所以叫“南泉斩猫”。后来是从谂听完题,脱下草鞋顶在头上,得到南泉赞叹。

历史上有两只最著名的猫,一只是禅宗公案当中南泉的猫,还有一只就是量子力学当中薛定谔的猫。薛定谔的那只猫是叠加态,非生非死,即生即死。你只有打开箱子,才能看到它到底是什么状态。而南泉的这只猫是非生即死,说得出来就生,说不出来就死。大家要去参这两只猫,无论是薛定谔的猫还是南泉的猫。

赵州和尚非常的笨拙、朴实,因为他的老师南泉特别的高妙、高明,特别有智慧,所以他跟着南泉的时候,就表现出来智慧的那一面。等到他80岁之后,自己独立传法,他就表现出来朴实的那一面。比如说历史上很多的话头都是他说的,“庭前柏树子”,“吃茶去”等等。他记住了“平常心是道”,就不动机心,不玩那些机锋,因为机锋也是机心的一种。但他大巧若拙,我认为这也是赵州和尚最后超越他老师南泉的地方。

南泉有一次很好玩,他把厨房的门锁上,然后把钥匙从窗户扔进去,门打不开了,然后就把一帮和尚喊过来说,你们看怎么办?这个时候只有赵州和尚拿一个斧头,把窗户打开,直接进去把钥匙拿出来了。别人都不敢。所以禅宗真正追求的是一种自由状态,是一种活泼泼,打破所有约束,打破所有束缚的状态。

后来圆悟克勤的弟子大慧宗杲为什么把《碧岩录》付之一炬?就是因为它又变成了一个束缚。因为当你们所有人在学习公案的时候,学习公案的过程当中,你又在守规矩,又变成一个束缚,也就是说又变成一个套路,你用这个套路又把自己给套住了。所以说学习禅宗,实际上要不停的建立,不停的打破,谁在神坛就要把谁拉下来。如果自己在神坛,那你就得把自己粉身碎骨。如果你执着于有,你要破有,如果你执着于空,你要破空。

以前我们有一个朋友说,我活到现在了,已经一无所求。他觉得他自己已经明白了,然后他旁边的和尚跟他说了一句话,你现在最大的求就是让别人知道你一无所求。要把它破掉,你以为你活明白了,其实你还不明白。

这本书里头有个禅宗公案:“赵州示众云:至道无难,唯嫌拣择。才有语言,是拣择,是明白。老僧不在明白里,是汝还护惜也无?时有僧问:既不在明白里,护惜个什么?州云:我也不知。僧云:和尚既不知,为什么却道不在明白里?州云:问事即得,礼拜了退。”“老生不在明白里”,意思就是这句话我搞不懂,这就是公案滴溜溜不停在转动。转动的目的就是你要不停的把你的立场打破,打破到最后,寻找到当中的空性,但是又不能够执着于这个空性。

如果说的太多也会出问题,因为公案本身是不可说的,但是有一些好的老师会给大家一些提示,会给大家指入一个门径,你往这个方向走,或者说你有什么偏差。但是公案严格来讲,是没有人会去告诉你答案的。所以说到最后,圆悟克勤的弟子大慧宗杲和尚把它付之一炬,就是怕它成为套路之学,怕大家学它学成了教条主义,怕为悟说悟。但毕竟还是离不开文字,到了元代,这个版本又悄悄在民间复活了,而且传到了日本。《碧岩录》最好的版本,元明时期最好的版本全都流传在日本,今天它的PDF电子文件是向全世界公开的。

《碧岩录》之所以被称之为宗门第一书,是因为已经有无数的祖师爷,因为这本书开悟。而且日本的临济宗到现在为止,还是奉《碧岩录》为他们的一个根本性的经典,甚至于影响到日本的茶道。日本的茶道就是来自于圆悟克勤的那句话叫“茶禅一味”。说什么是茶人?茶人就是以茶为媒介研究禅宗的学人。中国有没有茶道?其实有,中国的茶道就在禅茶当中。这些细枝末节将来会慢慢梳理出来。刚刚讲的主要是关于不立和不离的关系。

06

写《碧岩录》是一个入定的过程

刘昊:刚刚聊到禅宗有一个概念叫不立文字,但是它也不离文字。文字可能是一个手段和工具,让你去接近禅宗所说的顿悟。胡赳赳老师讲到了很多公案,这本书既然叫“今释”,今天去表达一千年前的原典,我发现在文字的处理上也有一些特点。

第一个是考据。圆悟克勤大师的这部书,可能宗门内部流传居多。其中写到不同宗派的禅师,比如提到“五家七宗”这样一个概念。一千年后的今天,也不是所有的中国人都爱禅宗,可能都知道,但是没有深入了解。这本书的评谈文字部分做了很多的考据,比较下功夫。

第二个是很有趣味性。比如梁武帝和初祖达摩的一段对话,梁问到“圣谛第一义”,达摩不知不答,但是这本的解答里,梁武帝问的是原方程式怎么解?换成了很多当今活泼生动的语言。

那么在考据性和趣味性上,你的文字策略是什么?一千年前的经典如何让当今的人读得明白,或者说接近你想表达的、原典想表达的禅意?

胡赳赳:我是硬着头皮写的。刚写的时候我还挺后悔,但是已经答应赵野了;写的过程其实又很愉快。为什么很愉快?前两三年封城的时候,真的需要一个精神支柱,否则在家待着会抑郁,出门人就会暴怒。

我当时住在海淀玉泉路那儿,每天也像和尚一样打卡,去马路对面的一个小茶室,去写一个个公案。写着写着,很神奇的事情就发生了。每一段公案的解读,前两三段感觉是我在写,但是后面就不知道是谁在写了。写作本身是一个入定的过程。当你创作的时候,忘我的时候,其实会有很多天启的部分出来。前面两三段,我在事实描述,在解读;后面的思维就有点像下雨,你接着就行了,而且你还接不过来,一句一句往外涌,四个字一句。

最后我发现,我实际上写了一本经书,不是一本论书。里头内容我现在看,还是觉得有种强烈的经典性的意味存在,很神奇。用一个迷信的说法,就是历代祖师爷在加持。而且我在写的时候,能感觉到那种天人赞叹,天人微笑,你跟他们的心意这个时候是相通的。但它不是我的功能或者我的功劳,它的确是创作带给每一个写作者的幸福。

我们始终在追求一种多巴胺的分泌。这个多巴胺怎么来?可能通过修禅,通过悟道,通过喝茶,通过忘我的创作,它都能够来。只不过前面要付出很多无所适从的过程,比如说抓耳挠腮,比如说心定不下来,比如说走来走去,比如说拖延症……你要经过在外围的摸索才能进去。

我们做这件事的优势,就是进入到忘我的创作状态会比别人快一点。而且我在解读公案的时候,一点都没有感觉到压力。如果要换一个创作者,他肯定会有很大的压力。这个压力就是公案如山,100个公案就是100座大山,上千年,历代人,他的一辈子功课都在上面,他所有的时间都杀在这上面。要找清静的地方,要找懂的人。但是我就很奇怪,很轻松,好像半年时间就把这件事情做完了,可能还是有护佑存在,只能这么理解。

07

写诗而已:万物皆诗的自由

刘昊:赵野老师再给我们聊一下诗歌这个部分。

赵野:大概十天以前,我去了曹洞宗的祖庭洞山普利禅寺,在江西宜春的宜丰县,我的一个朋友在那儿出家了,我去看他。洞山良价的墓还在,当时他在那儿建立禅寺,创立了曹洞宗。

然后我又看了一段洞山的公案,很有意思,在这儿给大家分享。禅宗的大师一般都有很多老师,因为他要到处去印证。洞山有一个老师叫云岩昙晟,他要离开的时候就问老师,师父你死后,我应该怎么来向世人说起你呢?云岩昙晟就说了四个字“就是这个”。洞山听了以后,这四个字就一直在他心里。他后来走到现在洞山禅寺这个地方,那儿有一条溪流叫葛溪,葛洪的葛,当年葛洪在那儿待过。他在葛溪边,在溪水里看见自己的影子,又想到“就是这个”这四个字,一下子开悟了,就在那儿建立了洞山禅寺。我其实无法想象开悟后是什么感觉,因为我没有开悟。

后来,洞山的学生聊起这个事,就问洞山,你的老师当年真跟你这么说?那你老师知不知道有“这个”,“这个”我们大概可以把它理解为真我或真如之类。洞山的回答特别有意思,他说他如果不知道,怎么这样说?他如果知道,怎么肯这样说?这里面有东西,很微妙,一定要去领会那个东西。

回过头来我也在想,我写了100首诗,而且以《碧岩录》为名,如果有人问我懂不懂禅?可能我就会用洞山的话来回答,如果我不懂,我怎么这样写?如果我懂,我怎么肯这样写?

回到刚才这个问题,《碧岩录》组诗,其实是一部大作品,100首诗每首12行,就是1200行,本身完全可以独立成为一本书。

我的写作很注重形式,在写作之前,我会明确这首诗的结构,以及长度。我的《庚子杂诗》每一首是8行,写《庚子杂诗》的时候真是感觉在写绝句,而且写的时候只有大的笼统的情绪,并不具体。我每天碰到什么,想到什么,看到什么,都可以写进去。所以我并不知道下一首诗要写什么。比如我今天在这儿有什么事情,有什么感觉,就写一首。今天读到什么书,有什么感觉,就写一首。这是《庚子杂诗》的写法。

我写《碧岩录》,100则公案,我肯定要写100首,这是明确的。但是我想要增加一点难度,而且不想重复,所以我就计划每一首写到12行。

我还有一个诗学观念,跟禅宗也有关系,或者跟禅宗的方法论是一致的。诗歌的写作首先要“怎么都可以”,这也是西方当代艺术的一个路数,但其实我们还要明白一点,就是“怎么都不可以”,就是说,万物皆诗,但无不服从诗的法度。诗人要在“怎么都可以和怎么都不可以”之间,找到一种张力和可能性。不仅仅是诗歌创作,在我看来,艺术创作都应该是这样的。

写作《碧岩录》是我最有快感的一次写作,非常自由。六祖慧能说“一念迷,佛即众生;一念悟,众生皆佛”。我套用他老人家这句话,就是“一念迷,诗滞万物”,就是说你一念迷的时候,诗歌让万物都停滞了,但是“一念悟,万物皆诗”。我在写作《碧岩录》时,真能够体会到这种万物皆诗的感觉。

08

回到大经大典,寻找内心的制衡

刘昊:禅宗的文字禅和公案结合,是从北宋开始的。但是禅宗的文字禅,唐朝就开始有,包括“一字禅”,包括我们现在说的“口头禅”,就是他的话头,他的语录,有禅意的一两句话让你去参透,有意思,有趣味。

请教赵野老师,这本书里面的100首诗跟你之前写的不太一样,你作为一个现代汉语的写作者,当你去和这些话头、这些禅意的东西、这些公案做互动的时候,有哪些不同的感受?或者说你从禅宗的故事进入到写作的互动是什么感觉?

赵野:这有点“六经注我”的意思。我是把它们全部拿来作为我的素材,倒没想到怎么跟它互动。《碧岩录》的写作,完全是在实践我的诗学主张,就是“语言如果成立,意义自会显现”,我是凭着感觉的逻辑和语感的逻辑,去展开写作的。《碧岩录》的原典,非常丰富,像一座宝山,关键是看你能找到什么,转化什么。

刘昊:可能一些大众读者对禅宗的了解,就是《六祖坛经》这类经典作品,《碧岩录》作为临济宗的一部著作,两位老师进行今释,一千年后的重新解释、注解,通过现代文字去表达,我想问一下胡赳赳老师,除了学者和作者,对于公众,它的价值和意义是什么?

胡赳赳:《碧岩录》一般人看不懂,还是需要有一个当代的梳理的过程。《碧岩录》版本很多,就像古董一样,需要修复,需要修理。它也有糟粕的地方,也有破裂的地方,我们做的事情有点像文物修复的工作。有的时候,你还要加入一些当代的经验,能够被当代人感知到的一种经验,不能让人觉得离我们太远。

对于读书界来讲,我觉得做这个功课比宗教内部去做,更有一种旁观者清的感觉。宗教内部在做这项工作的时候,压力会很大,因为教条的东西太多,规矩太多;而禅宗恰恰要求打破束缚,打破规矩。

我不太建议大家看《六祖坛经》以后的语录和公案,也不太建议大家去分清楚是哪门哪派,是“一花开五叶”也好,还是“五门七派”也好,而是应该继续保持一个没有分别心的状态,会更符合禅宗的原始教义。你越辨析,分得越细,就越容易强做知解。也就是说,当你知识性的东西说的越多,反而障碍越多,造成的压力和束缚也越大,越有碍于你去理解最形而上的禅宗的智慧。原本我们通过学习是来解脱的,最后通过知识的积累,知识的增加,反而又多了几座大山,觉得更加不可逾越,这就有违于禅宗的原始教育。所以我们在做的工作,就是尽量把它删繁就简,不要让它坠入一种支离破碎之学。

公案是看不完的,关键看你能不能做到一个公案懂了,所有的公案就都懂了。一个公案懂了,就意味着所有的公案懂了,这是真懂了;如果一个公案懂了,只能看懂一个,另外一个还是看不懂,那就还不是真懂。有点像境界,爬山爬到500米跟爬到1000米,看到的东西是不一样的。你爬到500米,500米以下的东西你都懂,你爬到1000米,1000米以下的东西你都懂。而且你发现什么时候你那个境界提高了,你以前关注的东西,现在不关注了,你以前感兴趣的东西,现在也不感兴趣了。境界提高了之后,你在1000米的时候不会流连于500米的东西。人的境界就是这么一层一层上来的。

但是整体而言,我们要去除知识性的迷障,去除知识性的障碍,看看能不能真正做到洒脱和自在。现代人在面临种种外在的压力,面对种种内心失衡的情况下,我们还是可以再回到大经大典当中,去寻找那种早已经存在的制衡。

刘昊:禅宗还讲直指人心,见性成佛,我们要去觉知,但这个形而上的心理追求,对于智慧,对于觉悟,对于普通人来说,它是需要阶梯、需要步骤的。

《碧岩录今释》关于百则公案这本书,不失为当下的一把梯子,或者说一把尺子,你入个门,虽然它直指的是形而上,但是我们当今的汉语写作者在努力用他们的方法,他们的方式,让你去接近中国传统文化中最美的那些部分。

今天的分享就暂时告一段落,感谢各位耐心的聆听,还有两位老师的现场分享。(完)

![]()