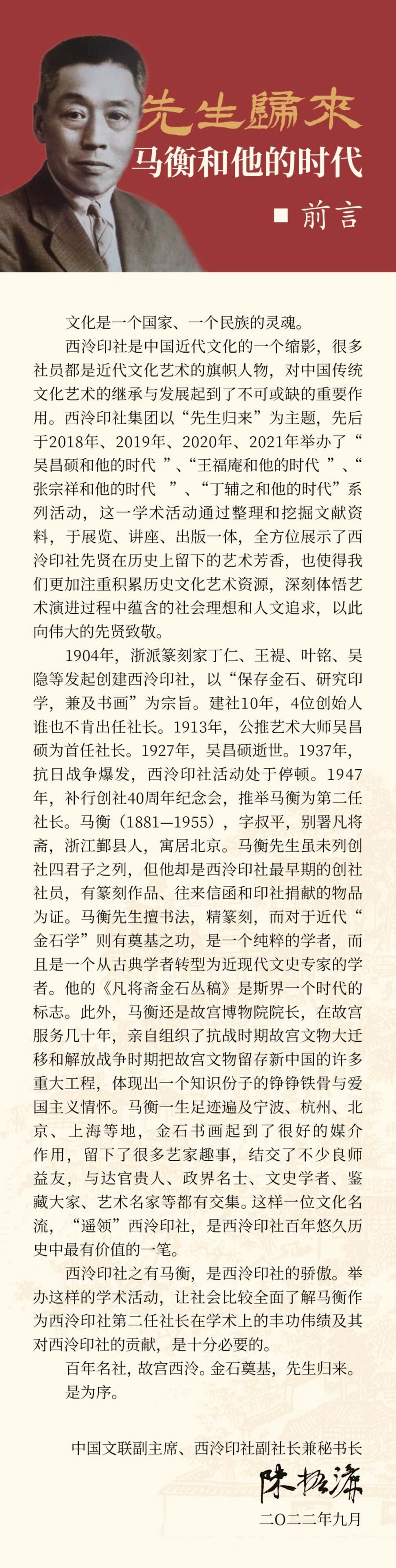

【学术篇】 百年名社 故宫西泠 金石奠基 先生归来——马衡和他的时代(二)

中国文联副主席、西泠印社副社长兼秘书长陈振濂先生题词

(一)主办单位

西泠印社集团

北京大学校史馆

上海交通大学校史博物馆

浙江图书馆

故宫学院中国画研究院

杭州市文史研究馆

上海吴昌硕纪念馆

张宗祥书画院(纪念馆)

沙孟海书学院

香港大学饶宗颐学术馆

天一阁博物馆

广州艺术博物院

(以上排名不分先后)

陈振濂社长 题写马衡

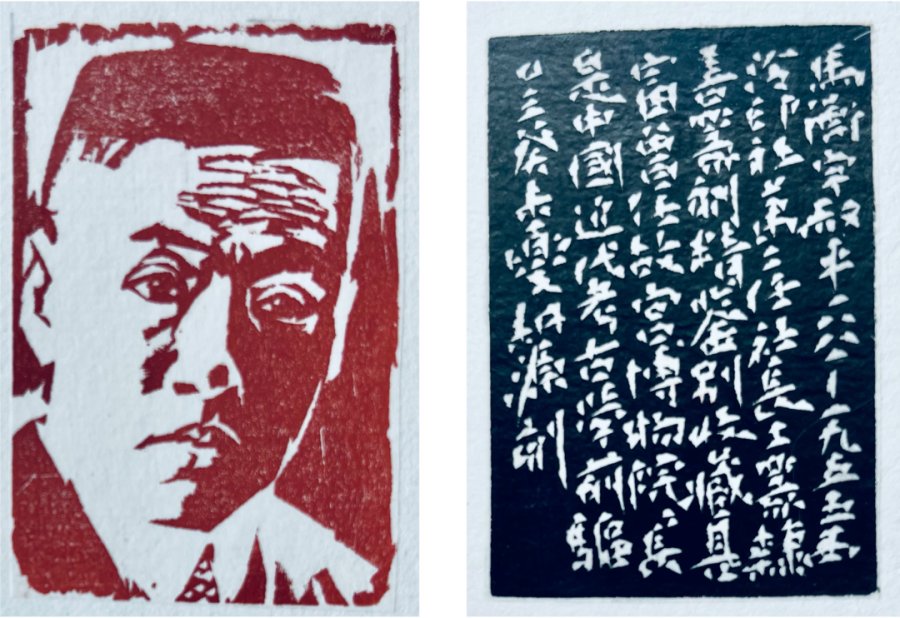

西泠印社理事张耕源篆刻马衡肖像

马衡先生曾任北京故宫博物院院长,从建院一直主持院务到解放后,马衡又是继吴昌硕之后的第二任西冷印社社长,更是近代中国金石学学科的开山之祖。20世纪初北京大学历史学成立国学门,专设金石课程,即由马衡担纲主讲,他还有一部《中国金石学概要》著作,明显兼有课堂讲义功能,甚至还有个别条目空缺尚未写完。但堪称是近代“西学东渐”倡导新学术以来第一代具有学科含义的著作成果。于是,我们在马衡这位大师的生涯中,发现他一生有几个值得把握的“节点”:

第一是从宁波到杭州,成为西冷印社创社团队中之一人。有篆刻作品、往来书函和向印社捐赠物品为证。

第三是主政北京故宫博物院,先任故宫古物部副主任,后又接易培基任北京故宫博物院院长。执掌三十多年,秉公办事,卓有声望。

第四是主持故宫文物南迁,迁南京迁上海迁西南,一路颠沛流离、千难万险,保全文脉,终成正果,几乎是一部惊心动魄的大传奇。

第五是1947年遥领孤山,出任西冷印社社长直到50年代初,为印社承续了一脉香火。

第六是在北京故宫博物院坚持职守,虽受委屈,仍旧坦然面对直到谢世,一生致力文物考古,成就一代丰碑。

二

马衡的故宫南迁故事,波澜壮阔,几于家喻户晓。我们不再重复。但对于他的学术贡献之特色,却不得不赘言几句。如前所述,他是一位学科奠基者,在他手里,“金石学”竟摆脱了宋清以来雅玩、收藏、玩物丧志式的沉溺,以及指鹿为马和牵强附会的真伪鉴定虚影,又完全摆脱了文献证史的作为历史学附庸的尴尬地位。如果我们把传统金石学看作是嗜古雅玩之学问,而把民国以后的西方考古文物之学看作是现代学术,那么,“金石”代表古典中国、“考古”代表现代西方,在其中必然还会有一个“金石”而现代、或考古而中国的“第三方”,即中间地带,而马衡的学术努力,正是以本不属于“传统金石学”的现代学科体系的思维框架,施用于当时的金石学学科研究,从而构成一个明确清晰的、现代的、新式的“中国金石学”逻辑框架而不是古典传统形态:也即是说,过去的传统金石学的生存环境,主要在督抚衙署、名家书斋、荒郊山野、村庙石门之地,是凭个人兴趣爱好而偶然形成的。而马衡则以新时代新创办的、有鲜明学科立场的北京大学这一新式文化机构为平台,以新学的思想方法,构建起了一个既古老又新鲜、以研讨古老的材料和提出新颖的架构方式所形成的“学科”形态。这样的学科形态,旧式文人士大夫不可能措置其间;而新式学问家因不稔熟古典也无能为力:而恰恰是亲身经历了封建王朝崩塌之前的沉郁低回又逢共和政制初建的新兴气象的马衡才有可能具备这样的智慧、学养还有锐意创新的意愿。

从这个意义上说:马衡真可被拟喻为金石学史上之“蔡元培”和“梁启超”。他在新学层面上对金石学的开拓,有如蔡元培以老翰林办新北大、又如梁启超以旧士子倡“新史学”,都属于承前启后的一代宗师。他在金石学史上继往开来的卓越贡献,是无人可以比拟的。

三

马衡最擅名的研究,首先是石经,其次是青铜器。金石之谓,材料特征和过程特征并举,故而“金”(铸铜锻铁)、“石”(斧凿刀刻)。首先指称文物,以物证史,关乎社会经济;其次是审美,虽然金与石并举,相对于墨迹系统的简牍、缣帛、纸素而言,是对比的同一大端。但细细追究,在“金石”一翼,石刻碑版审美其实也不同于青铜器冶铸审美,比如我们最近在从事“金铸墨冶”的书法技法研究,明确要求要与已掌握的石刻技法拉开距离,而提出金文书法线条的熔铸、凝结、冷锻三要素。而指定的必读书就是马衡的《中国金石学概要》,其依据是这部在北京大学国学门导师时代的讲义,是第一部“金石学”学科奠基之作。若再细致追究:在青铜器研究中,马衡对于重鼎大器的关注,是一种与清代乾嘉金石学家收藏家相近的立场;但他最令人耳目一新、体现出卓绝的考古学功力的部分,恰恰是对中小件古器物用器的研究。尤其是对于权量度衡和诏版的研究,以历史制度演变为脉络、以算法(几乎无人关心和有能力为之)为基准和方法,具有前人研究之所未及、而同时代亦无人涉及的独创性。

与其他学者研究金石学多关注重鼎大器和丰碑巨额不同,《中国金石学概要》中有许多戈戟、铜镫、虎符等的叙述;其中尤为引世人关注的,是他对古代度量衡制度和新莽嘉量的考释。度量衡中有斛、尺、权等。“度”为长度标准,区分为分、寸、尺、丈,引;“量”为容量标准,有龠、合、升、斗、斛:“权”为测重标准,分成铢、两、斤、钧、石;所有典章制度,首先由此而生。而金石学贴近社会民众的那一个最温情的侧面,其实并不是重鼎大器,而正是这一类诏版、权量、度衡、戈戟等等小件生活日用器物。

“度”相当于我们今天的尺,“量”相当于今天的容器,而“权” 相当于民国前后我们常见的秤砣。在马衡先生的著述中,有这样一些文章的标题,比如论文《隋书律历志十五等尺》,竟是从“律”即音律开始的——度尺衡器量秤从音律开始,这样绝无仅有的视角,实在是令我辈耳目一新。他引《隋书.律历制》论尺,先从音开始:“武帝泰始九年,中书监荀勖校太乐八音不和,始知为后汉至魏尺长于古四分有馀,勖乃部著作郎刘恭依《周礼》制尺,所谓古尺也。依古尺更铸铜律吕,以调音韵。”可见论尺先是从太乐八音不和开始的。《独断》又云“夏以十寸为尺,殷以九寸为尺,周以八寸为尺”,合王葬时刘歆铜斛尺、后汉建武铜尺、荀勖晋前尺,各种存世度器,皆有民间自铸和专官司铸标准器之分。换算长短、点出不同断代的标准变异,还以度器推之于量器、衡器,也有官铸与民铸之别,沿用日久,遂有纷乱差距之弊。故而《礼记•月令》记载,无论是天子还是诸侯乃至小国,每年仲春二月或仲秋八月,日月夜分,必有一个行仪之法:日“同度量”“钧衡石”“角斗甬”“正权概”。有时一年之内而再行二三次,以防各行其是,离标准相差太甚。查得《史记》在《商君传》中即提到商鞅变法,“平斗桶权衡丈尺”, 又《秦始皇本纪》“灭六国,一法度衡石丈尺”。其实在当时,不统一而差异即“不齐”乃是常态,而官府逐年推行官颁度量衡,尽量统一标准以为天下之规即“齐”,则反而是偶然个别之举。这统一度量衡,与“车同轨”“书同文”以及改封建为郡县之政治制度,其实是同一机杼,足可并驾齐驱,在中国历史上是具有极其深刻而决定性的历史意义的。

研究讨论马衡先生的古文物保护研究事迹,我们己经找到很多现成的资料、回忆录,包括他自己的日记、讲稿:但要研究他的学术造诣和价值的高度与深度,纵观目前,有规模的成果并不多。尤其是他立足于旧学内容而出以新方法的历史价值,时下对其发掘透彻、洞察精辟者更是少见;乃至他站在西冷印社立场上对“篆刻”(艺术)与“金石学”(学术)概念的厘清,本来都是具有震聋发聩、一言九鼎的效果,但这样的重要事实,在近代以来却很少引出有力的关注者和梳理、专攻者。即此而论,在文物考古界立有不世之功的马衡,他的身后寂寞和孤独,正与罗振玉、王国维、郭沫若、鲁迅等前辈同行乃至郑振铎、叶恭绰、王世襄、徐邦达等人的享大名于世,形成鲜明的对比。如何重新认识马衡在近现代史上的意义,仍然是一件亟待付出努力的重要工作。

《先生归来—丁辅之和他的时代》作品集

金石奠基 先生归来

转载自:西泠印社美术馆